Fonceurs et fendeurs

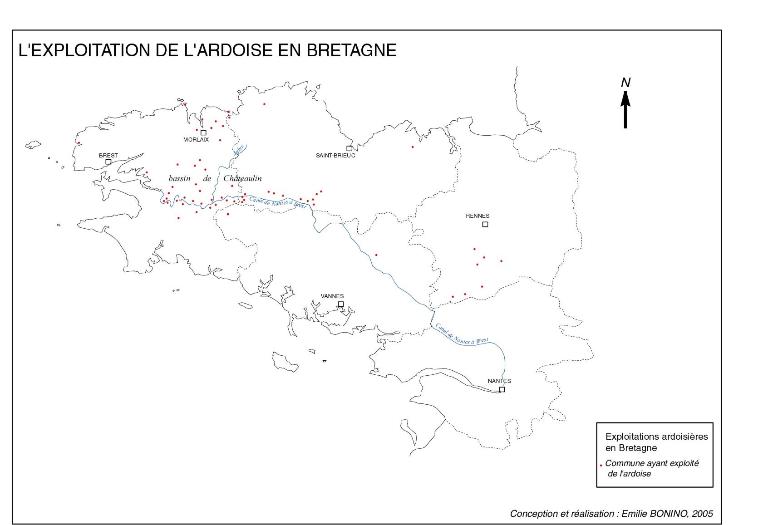

En basse Bretagne, les carriers sont tous des hommes, de nationalité française et d’origine et de langue bretonne. Contrairement au département de l’Ille-et-Vilaine où des femmes ont été embauchées lors de la Première Guerre mondiale, aucune femme ne travaille dans les ardoisières du bassin de Châteaulin. Toutefois, il est possible qu’elles participent aux travaux dans les petites carrières familiales des monts d’Arrée.

L’organisation d’une ardoisière dépend de l’importance du chantier et du nombre d’ouvriers. Dans une petite exploitation de cinq ou six ouvriers, ces derniers effectuent toutes les tâches et à même le carreau. Dans les exploitations souterraines, le personnel est majoritairement composé de mineurs et de fendeurs. Il comprend aussi des manœuvres, le plus souvent employés indifféremment au fond ou en surface, des treuillistes chargés de la remontée des blocs de schiste. Dans les carrières les plus importantes, on trouve aussi un menuisier pour la fabrication des échafaudages, un forgeron pour l’entretien des outils et un contremaître chargé de superviser les travaux. Parfois ils sont même deux, un de fond et un de surface. Mineur et fendeur sont deux métiers totalement différents, les premiers travaillant au fond et les seconds à la surface. Ils sont toutefois indissociables, les mineurs devant fournir la matière aux fendeurs, afin que la carrière puisse répondre aux commandes. On estime que pour que le système fonctionne bien, une ardoisière doit employer un tiers de mineurs pour deux tiers de fendeurs. Cette proportion est en général bien respectée.

Les fendeurs ont un statut intermédiaire entre artisanat et salariat : « Les fendeurs sont en réalité des ouvriers d’art travaillant pour leur compte. Ils s’installent à leurs frais dans des huttes qu’ils construisent eux-mêmes au bord des carrières. L’exploitant leur fournit la matière première. Ils la débitent quand et comme ils veulent, avec une habileté très variable, et sont seulement tenus de remettre au patron l’ardoise fabriquée (…) Ils habitent en général assez loin des ardoisières et passent facilement d’une exploitation à l’autre », nous dit l’ingénieur en chef du service des Mines en 1911. Ils sont payés à la tâche, c’est-à-dire au nombre d’ardoises fabriquées dans une semaine ou un mois. Les lots de schiste sont attribués par tirage au sort pour éviter une entente préalable entre fendeurs et fonceurs et pour qu’il n’y ait aucune contestation en cas d’attribution de pierres recelant un défaut. La paie d’un fendeur dépend donc de son rendement, celui-ci est variable selon les ouvriers, il y a parfois de 30 à 40 % de différence. Cela dépend du savoir-faire, en particulier pour la quernure ou quernage (le découpage d’un bloc en morceaux plus petits, les repartons, de la taille des futures ardoises) qui est une étape délicate. Un ouvrier sans expérience peut perdre beaucoup de matière sur un bloc, diminuant d’autant le nombre d’ardoises qu’il pourra tailler. Le métier demande donc un long apprentissage. Ce dernier commence vers 12 ou 13 ans et va durer plus ou moins 4 ans selon le « mousse ». Ce « mousse » est directement formé par un ancien qui doit lui transmettre un certain nombre de savoir-faire, mais surtout le « sens » de l’ardoise : évaluer un bloc, repérer le sens de la fissilité d’un seul coup d’œil, sentir les défauts sous ses doigts…

Les mineurs commencent leur apprentissage plus tard, à 18 ans. Les conditions de travail pénibles du fond expliquent cet âge tardif pour un apprentissage. Si les fendeurs se transmettent le métier de père en fils, il ne semble pas que ce soit le cas des mineurs. Ce sont souvent d’anciens ouvriers agricoles, attirés par un meilleur salaire que les gages d’un valet de ferme. Ils sont payés en fonction du marché et du bilan établi par le contremaître qui comptabilise le nombre de parois abattues et la difficulté rencontrée. Jusqu’aux années 1920, un mineur est moins payé qu’un fendeur, puis les deux rétributions s’alignent. Dans la majorité des ardoisières, le personnel du fond est divisé en deux équipes et travaille de 7 heures à 16 heures ou de 14 heures à 22 heures, avec une pause de 25 minutes. Ces horaires permettent de faire fonctionner une carrière 15 heures par jour. Dans les années 1930, à Moulin-Lande (Maël-Carhaix), le patron, M. André, fait exploiter ses deux chambres 24 heures sur 24, en formant deux groupes de mineurs, divisé chacun en 3 équipes aux fonctions bien définies. La première remonte les blocs de schiste de 6 heures à 14 h 15, la seconde s’occupe de l’abattage et du débitage des blocs entre 14 h 15 et 22 h 30, et la troisième évacue les déchets de 21 h 45 à 6 heures. Chaque équipe travaille donc 8 h 15 par jour et n’a le droit qu’à une pause de 15 minutes pour le repas qu’elle doit prendre au fond. Mineurs et fendeurs travaillent cinq jours par semaine et sont de repos le dimanche et le lundi.

Un métier dangereux

L’étude des registres de décès de Gouézec de 1852 à 1892 par Nathalie Le Moal permet d’établir l’âge moyen de décès des ardoisiers à 40 ans. Si la situation s’améliore progressivement au cours du XXe siècle, travailler dans une ardoisière n’en reste pas moins dangereux. Les principales causes en sont les accidents, les maladies professionnelles, en particulier les affections pulmonaires, et l’alcoolisme. Face aux accidents, les mineurs sont particulièrement exposés. En effet, les éboulements et les chutes de blocs de schiste rythment l’histoire des exploitations. Entre 1880 et 1910, la moyenne est d’ 1,73 accident mortel par an en Finistère. En 1913, l’ingénieur en chef du service des Mines établit qu’en moyenne, pour la basse Bretagne, « le nombre annuel des accidents entraînant la mort ou une incapacité permanente peut être évalué à une proportion de 17 ‰, applicable au nombre des ouvriers employés aux travaux d’extraction ». Par comparaison, la moyenne est de 7 ‰ en Mayenne. Le 9 octobre 1926, à Kermorvan en Lennon, la chute d’un bloc de schiste tue un ouvrier pourtant expérimenté : « M. Derrien, Guillaume, 52 ans, contre-maître nous déclare : (…) Au moment de l’accident j’étais au fond de la foncée 35, arrivant du puits et venant vers l’équipe pour vérifier son travail ; il était à peu près 17 heures. Arrivé à quelques mètres, j’ai vu Le Borgne se retourner, comme quelqu’un qui aurait entendu quelque chose d’anormal ; au même instant, un bloc s’est détaché de la voûte ; Le Borgne s’est enfui vers le fond de la chambre et a été atteint pendant sa fuite. J’ai immédiatement appelé et fait dégager ; il avait été écrasé complètement sous le choc. Le Borgne était un carrier professionnel et connaissait son métier ; il était ici depuis trois ans. »

Les accidents semblent plus rares chez les fendeurs et le plus souvent bien moins graves, c’est peut-être pour cela qu’ils ne sont pas systématiquement signalés, d’autant moins que les fendeurs ne sont pas des salariés au sens strict. Dans les procès-verbaux d’accidents, on relève de nombreuses blessures aux yeux dues à des éclats de schiste au moment de la taille. L’introduction de la machine à tailler les ardoises au début du XXe siècle entraîne une augmentation des blessures aux mains (coupures allant jusqu’à la perte de doigts).

À partir de 1890, la généralisation de l’emploi d’explosifs accroît le nombre d’accidents, pour la plupart mortels, dus à un « coup de mine ». Le 9 novembre 1927, sur l’ardoisière de Coat Maël, J.-M. Le Guyader est victime d’une explosion : « Vers 23 h 30, pendant que Calvez forait un 9e et dernier trou, je procédais au chargement des mines. À cet effet, je suis allé dans la chambre amorcer une 1re cartouche et je suis venu à l’avancement où j’ai introduit d’abord une demi-cartouche au fond d’un trou et ensuite la cartouche amorce. C’est pendant que j’effectuais cette opération, que l’explosion se produisit et me blessa grièvement à la figure, aux mains et aux yeux car je n’y vois plus depuis. (…) Je ne puis m’expliquer comment cet accident s’est produit. J’avais amorcé la cartouche et je chargeais la mine de la même manière que d’habitude, avec un bourroir en bois. » Le service des Mines bataille dès sa création pour l’amélioration de la sécurité dans les ardoisières, les agents et ingénieurs dressant les procès-verbaux de visite ne cessent de déplorer les conditions de travail dangereuses : l’ardoisière de Trégnanton est « entièrement souterraine, et les ouvriers s’éclairent très imparfaitement dans leurs travaux au moyen de minces chandelles de résine, qui donnent plus de fumée que de lumière » (Saint-Gelven, 1874). A Quérichardet, « l’escalier est incommode et très glissant ; on n’y a pas encore posé des pierres pour faire des marches » (Mûr-de-Bretagne, 1874). Les maires, eux aussi, s’inquiètent : « La seconde carrière est celle qui fait surtout l’objet des craintes de Monsieur le Maire de Sainte-Tréphine. Le 25 juillet dernier [1894], un éboulement s’est produit à l’entrée de cette carrière emprisonnant dans la galerie deux ouvriers qui au bout de deux jours de travail, ont pu heureusement être retirés sains et saufs. Depuis un nouvel éboulement est survenu du côté nord de la tranchée d’accès, mais sans occasionner aucun accident. »

Les accidents ne sont pas seuls responsables de la faible espérance de vie des ardoisiers, les mineurs souffrent souvent d’une maladie pulmonaire appelée silicose ou schistose. « Les ardoisiers du fond sont des vieillards précoces. Après une vingtaine d’années de travail, ils sont haletants, essoufflés au moindre effort, leur poitrine siffle, ils toussotent, puis la bronchite s’accentue ; ils crachent, des symptômes cavitaires se manifestent, la fièvre hectique les mine et ils meurent jeunes, vers 50-55 ans comme des tuberculeux », écrit le docteur Feil en 1935. Cette maladie, peu répandue quand le travail se faisait à la main, est une conséquence de l’usage des explosifs et de la mécanisation de l’outillage dans la première moitié du XXe siècle. En effet, marteaux piqueurs et perforateurs dégagent énormément de poussière qu’inhalent les ouvriers. Il faut attendre la diffusion de systèmes à injection continue d’eau permettant de faire très vite retomber la poussière pour que la maladie recule. Les fendeurs peuvent aussi être touchés par la silicose, mais ils sont surtout sujets à de graves problèmes de dos : douleurs lombaires, lumbago (58 % des fendeurs en souffrent, selon le docteur Feil), arthrite… Chez les anciens fendeurs, la douleur a disparu, mais le dos est rond et définitivement rigide. Enfin, l’alcoolisme est un problème récurrent touchant indifféremment mineurs et fendeurs : « On excuse le fendeur occupé tout le jour à sa monotone besogne dans sa hutte de schiste s’il cherche de l’entrain, à la bretonne, dans le cidre râpeux de ces cantons. » Toutefois, les accidents liés à l’abus de boisson sur le lieu de travail semblent rares. Le 16 août 1906, à Moulin-Neuf en Motreff, un ouvrier se tue en tombant d’une benne dans un puits après une chute de 40 mètres : « Il résulte des témoignages recueillis que le 16 août vers 2 heures, monsieur L.B. légèrement pris de boisson se présenta à la recette du puits, pour descendre chercher un pantalon laissé au fond. Le receveur s’y opposa mais monsieur L.B. échappant à sa surveillance monta sur la benne au moment où elle descendait. Lorsqu’elle fut à 40 mètres environ du fond, une interruption du courant occasionna un arrêt de quelques minutes pendant lesquelles monsieur L.B. tomba et se tua. » La rareté des accidents s’explique par la sévérité du contrôle et des sanctions en cas d’ivresse au travail : « Des pénalisations, consistant en suppression de “journées de matières” frappent les ouvriers trouvés en état d’ivresse sur carrière », nous dit Louis Chaumeil en 1938.