Un habitat dispersé en fermes isolées

Hormis le bourg, l'essentiel de l'habitat communal est dispersé en fermes isolées. Quelques écarts rassemblent deux ou trois fermes tout au plus (Kerizot, Kerrod, Le Rest, Graglan). Les chapelles ne sont pas au centre d'un agglomérat de maisons comme sur d'autres territoires. Cette répartition de l'habitat est liée à la richesse des terres agricoles, à l'omniprésence de l'eau et au système d'exploitation des terres lié aux nombreuses seigneuries présentes sur le territoire. Métayers et convenanciers travaillent, en effet, à la mise en valeur des terres nobles qui constituent, sous l'Ancien Régime, une part importante du territoire. Le bail à convenant dont on retrouve la trace dans la toponymie locale (Convenant Gélard, Convenant Lescop, Convenant Pavic, Convenant Lillois...) a sans doute participé à cette dispersion de l'habitat en favorisant une certaine individualité. Dans ce type de bail, le seigneur cède la jouissance de la terre à un exploitant (moyennant un fermage annuel), c'est à dire la propriété des "édifices et superfices" (ce que le convenancier y plante et y construit), tout en gardant la possession du fonds.

Des éléments très anciens, témoins d'une occupation importante des lieux dès la fin du Moyen-Age

Les traces d'un habitat rural antérieur au 18e siècle sont nombreuses sur le territoire de la commune, le plus souvent sous forme de vestiges, majoritairement des baies et des cheminées remployées ou conservées in situ lors de reconstructions postérieures. Ces vestiges attestent une occupation ancienne des lieux, un certain nombre datant des 15e et 16e siècles. Très peu de bâtiments de la fin du Moyen Age et de la Renaissance nous sont parvenus dans leur état d'origine en raison des nombreuses reconstructions post révolutionnaires. Seul le logis de Lanvéac, au nord-est de la commune, est conservé dans sa globalité. Cependant, l'intérêt de ces vestiges est réel tant sur le plan historique qu'architectural car ils témoignent de la richesse de ce territoire au cours des siècles et concomitamment de l'évolution de l'habitat.

Les vestiges concernent généralement d'anciens sites de manoirs (Rocumelin, Kericuff, Keressé), de métairies nobles et de convenants dépendant de ces sites seigneuriaux. Déclassés en fermes, ces bâtiments font l'objet d'une reconstruction totale ou partielle dès la fin du 18e siècle et tout au long du 19e siècle : remontage des façades principales dans un soucis de modernité et conservation des pignons anciens avec leurs cheminées monumentales (Convenant Lillois, Kerverzot, Ty Toull, Kervigoch, Kersévéon, Kerliezec, Coat an Rogan...). Les façades postérieures ne sont pas systématiquement remontées, ce qui explique la présence de baies anciennes au nord, plus rarement d'une tour d'escalier (Ty Glas Braz, Kermenguy, Kerpoco). Les baies sont également remployées dans les dépendances agricoles. Ainsi, les bâtiments dévoilent une histoire riche avec différentes périodes de construction, de démolition, de transformation qui laisse une série de traces reconnaissables, parmi elles la conservation d'éléments très anciens. Cette stratification architecturale est une des caractéristiques du pays rochois.

Une reconstruction massive de l'habitat au 19e siècle

Les terres fertiles et le climat tempéré du Haut-Trégor ont favorisé les cultures, notamment celles du blé et du lin ainsi que sa transformation en vue de son exportation. La richesse générée par ces cultures se traduit dans l'habitat rural à travers les grandes fermes qui émaillent le territoire. En effet, après la Révolution, voire un peu avant, une partie de la paysannerie enrichie rachète les fermes et les terres, démolit tout ou partie les vieux logis et les reconstruit.

les logis les plus représentatifs de la commune présentent un grand corps à étage et élévation ordonnancée allant de trois à sept travées (Coat Rogan, Keroden). Quelques façades présentent des travées latérales composées de deux jours superposés dans un soucis d'équilibre esthétique, peut-être aussi pour éclairer les lits clos placés derrière et servir de niche à lumière (Lapic, Kermez Bras, Kervellec, Leydour, Convenant Lescop, au bourg). Certain logis de ferme sont de véritables maisons bourgeoises avec un plan double en profondeur, une double orientation nord-sud, des pavillons latéraux, un perron avec escalier à double volée, un jardin enclos de murs avec entrée à piliers et des aménagements intérieurs cossus comprenant vestibule d'entrée avec bel escalier, lambris, plafonds moulurés, cheminées de marbre, etc (Kericuff, Keravel, Graglan).

Les édifices sont construits en schiste et schiste talqueux, pierre d'extraction locale. La mise en oeuvre des murs est en moellon plus ou moins petit, plus ou moins régulier suivant les exemples, le schiste local se prêtant mal à la taille, à l'exception des façades principales de Keroden, Kericuff et Le Rest qui présentent une maçonnerie en moellon parfaitement équarri. Des arcs de décharge sont souvent insérés dans la maçonnerie, au-dessus des baies introduisant une animation dans cette architecture assez austère. Pour ces questions de difficulté de taille de schiste, le granite est privilégié pour les encadrements de baies et les chaînages d'angle, provenant des environs de Plouaret mais aussi de l'Ile Grande et de Ploumanac'h, du moins pour le 19e siècle.

Un certain nombre de bâtiments présentent des angles arrondis plus faciles et moins coûteux à mettre en oeuvre que des angles aigus avec chaînage d'angle et qui présentent l'avantage de laisser passer les essieux des charrettes sans accrocher. Ce procédé de construction a été observé sur des dépendances et quelques logis élémentaires du 17e siècle au début du 20e siècle.

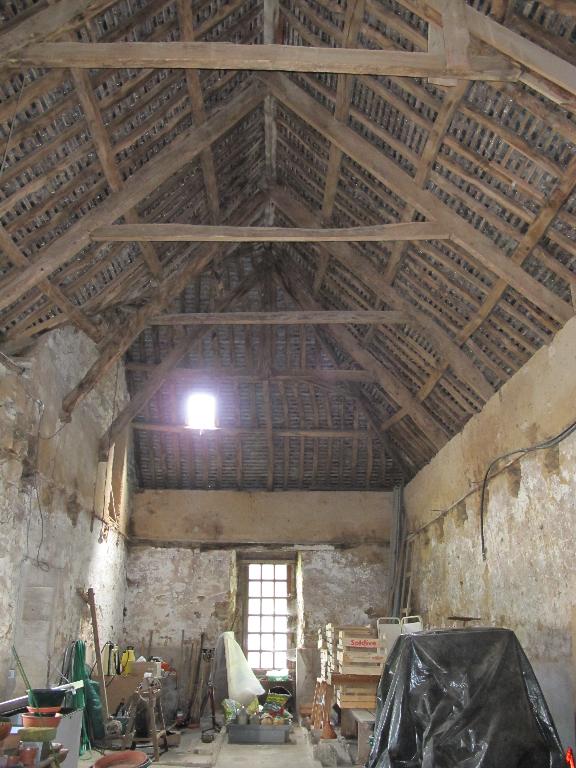

Beaucoup de toits de dépendances, aujourd'hui en ardoise ou en tuile, étaient couverts en chaume jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle. A partir de cette époque, la tuile apparaît conjointement à l'ardoise. Deux sortes de tuiles sont utilisées : la tuile plate rapportée d'Angleterre par voie maritime pour servir de lest aux bateaux lors des retours de livraisons de primeurs sur le marché britannique ; la tuile recourbée fabriquée dans la tuilerie et briqueterie de Saint-Ilan à Langueux, plus épaisse, mélange de marne et d'argile superposées en couche avec un motif losangé en haut-relief sur la face externe.

Sur l'ensemble des fermes recensées sur la commune, huit ont été sélectionnées pour étude (Kergadéguen, Kervellec, Traou Lann, Crec'h an fantan, Penn ar run, Convenant Lillois, Kerizot, Kericuff) en raison de leur représentativité, de leur authenticité ou au contraire de leur caractère exceptionnel. Les photographies d'autres fermes viennent illustrer ce dossier collectif.