CHENU Joseph, Plancoët au temps de Chateaubriand, 1995, p.192-196:

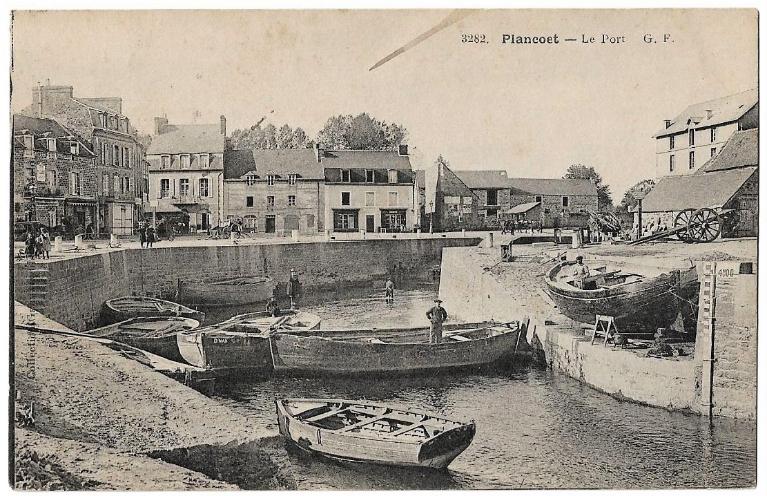

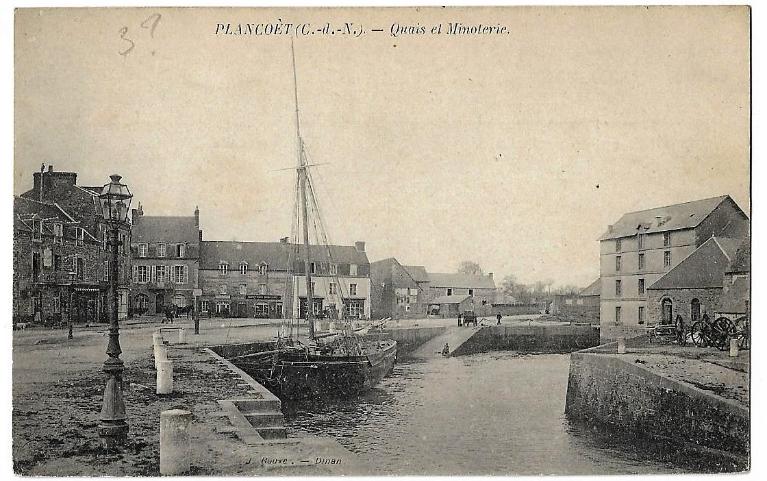

Le petit cabotage d'estuaire qui a survécu jusqu'au début du XXe siècle, était une ressource essentielle du commerce à une époque où les voies terrestres étaient quasi inexistantes ou difficilement praticables. Le port de Plancoët servait surtout aux relations avec Saint-Malo. Les petits caboteurs de Saint-Malo, jaugeant en général de six à dix tonneaux, apportaient du vin, de la chaux, de la morue, etc. Ils remportaient du grain, du cidre, peut-être du bois, bien que le trafic de bois semble avoir été surtout le fait de commerçants plancoëtins, qui possédaient leurs propres bateaux ou gabarres.

Ces bateaux plancoëtins ont toujurs été en très petit nombre, quelques unités tout au plus. Un rapport officiel rédigé en 1685 par René du Bouiller, sieur de la Prévotais, chargé de visiter tous les ports entre Saint-Brieuc et Plancoët, n'en mentionne que trois : une gabarre nommée "Le Claude" appartenait à Jacquemine Ferré, Jean Leroy son mari et Jean Michaud son gendre ; un autre de ses gendres, Mathurin Robidou, possédait un bateau appelé "Le Sébastien" et une second appelé "Le Saint-Yves". Le jour où passe le sieur de la Prévotais tous ces bateaux sont à Saint-Malo depuis deux jours. Les demoiselles Robidou, qu'on a trouvé vers 1750 cour du Morier, étaient probablement des descendantes de ce Mathurin Robidou qui se disait sieur de la Rivière.

Le trafic dans ce petit port n'a pas donné lieu, semble-t-il, à des faits marquants. On trouve cependant trace dans les registres de Saint-Jacut, du naufrage d'un bateau de Plancoët.

Le 24 février 1762, jour des Cendres, l'abbé Bétaux, recteur de Saint-Jacut, enregistre l'inhumation de 40 hommes trouvés noyés au Rougeret, victimes du naufrage d'un corsaire malouin "Le Citoyen". Tous sauf trois, sont inhumés dans le cimetière neuf, "attendu la petitesse de celui de notre église et le naufrage d'un bateau de Plancoët, dans lequel étaient trois hommes dont un se sauva". Le recteur ne donne malheureusement pas le nom du bateau ni l'identité de l'équipage.

Les droits perçus dans le trafic portuaire par la seigneurie ont suscité quelques contestations, puisque M. de Bédée a jugé nécessaire de les faire confirmer par le conseil d’État. Cependant parmi les nombreuses pièces citées dans l'arrêt du conseil d’État on ne trouve qu'une seule "procédure faite en la juridiction de Plancoët, les 4 et 6 octobre 1760, à la requête de Renée Courbé, fermière des coutumes de la dite seigneurie de Plancoët, contre le sieur Ricard, pour refus par lui fait de payer les quatre deniers de coutume dus pas chaque tonneau de ce qui est chargé et déchargé au dit lieu de Plancoët, tant en bleds, vins, cidres et autres-choses". S'il y avait comme il probable d'autres contestations elles ne devaient pas aller jusqu'au refus de payer. Ce document nous montre aussi que les Rieux n'avaient pas laissé leurs droits tomber en désuétude, ou que, s'ils l'ont fait, c'était peu de temps avant la vente de leur seigneurie à M. de Bédée.

Mais une autre action contre le même Ricard est mentionnée dans le même arrêt du conseil : "pareille expédition, contenant : 1° le procès-verbal dressé contre le sieur Ricard ; 2° L'arrêt du Parlement de Bretagne, rendu sur le dit procès-verbal, le 25 juin 1764, qui condamne le dit sieur Ricard à tenir prison un mois de temps, et lui enjoint de porter honneur et respect à ses juges ordinaires".

Le procès-verbal a été conservé dans les archives de la juridiction de Plancoët. Il ne concerne pas les droits portuaires mais il vaut la peine d'être largement cité :

"29 may 1764 ;

Nous écuyer Julien Marie Gouyon et Me Julien Bameulle de Lantillais, sénéchal et alloué de la juridiction de Plancoët, demeurant, scavoir nous dit sénéchal rue de la Baye de Plancoët paroisse de Corseul, évesché de Saint-Malo, et nous alloué paroisse de Saint-Sauveur de Plancoët évesché de Saint-Brieuc, certifions que ce jour vingt neuf may mille sept cent soixante quatre environ les cinq heures de l'après-midi, étant à promener sur le quai de Plancoët nous nous sommes approchés de la barque de Jean Menier batelier ordinaire de la rivière qui était en décharge des marchandises qui étaient à son bord, que le dit Menier nous a représenté les empeschementsqu'apportait à la décharge de sa barque, à chaque marée, et qui étaient les mêmes pour les barques qui venaient au port chargées de marchandises, depuis un très long temps, la position de bois de chauffage en buche étendues en longueur considérable, à quatre ou cinq pieds de la rive, dans la partie du quay la plus commode et la plus abritée, que le prénommé Jean Ricard, matelot, habitant de Plancoët y conserve pendant un temps considérable, chaque année, que la partie intérieure du quay étant ordinairement occupée par des bois destinés pour la construction, et que l'on convoye à Saint-Malo, il est nécessaire de ne pas embarrasser les approches de la rive afin que les différentes matières convoyées en charettes telles que des grains, des cidres, etc., parviennent au plus près de la rive, avec facilité pour le chargement et dégager les harnois, et de même au déchargement, lesquels empêchements nous ont paru sensibles, et sur ce que le nommé Ganne l'un des matelots de la barque de Menier, nous avait dit que Ricard, pour s'authoriser et interdire les approches de la rive, publiait hautement qu'il tenait le quay en afféagement de M. le comte de Rieux seigneur de Plancoët, que par ce propos, il en avait imposé à tous les bateliers qui entraient au port, qu'il avait tourmenté des lavandières qui avaient mis des linges aux sècheries sur des piquets et les cordes dans les vuides du dit quay, nous avons cru devoir représenter audit Ricard, qui s'est trouvé lors présent, le préjudice qu'il faisait au commerce du lieu, en longeant les brasses de buches sur la rive du dit quay".

Les juges lui ordonnent de débarrasser le quay sous trois jours, en vertu d'une ordonnance de 1681, et de laisser dorénavant libre l'accès au quay ; mais Ricard n'était pas du genre docile : "nous avons été extrêmement surpris, que cet homme auquel nous avons cru devoir faire reproche de son mensonge sur l'article de l'afféagement, de la coquinerie de ce propos, nous a, le chapeau sur la tête, manquant à tout respect dit injures de toute espèce, et parlant à nous dit sénéchal, a dit que le coquin était chez moi lorsque j'y étais, a répété plusieurs fois qu'il se f... de nous, que nous pouvions aller juger nos procès, qu'il ne relevait en aucune façon de notre autorité, qu'il ne la connaissait pas, et qu'il tiendrait son bois dans la même position, tant qu'il lui plairait".

Les juges se retirèrent pour rédiger ce procès-verbal, bien décidés à ne pas laisser passer "ce manquement de respect et cette brutalité, pour prévenir de plus grands désordres, dans un lieu où il n'y a que trop de gens semblables au dit Ricard accoutumés à l'indépendance et à la dureté".

La sanction ne traina pas puisque le 25 juin, Ricard était condamné par le Parlement à un mois de prison, arrêt confirmé le 17 septembre 1766.

M. de Bédée ayant obtenu confirmation de ses droits fit comme cela lui était d'ailleurs ordonné, afficher cet arrêt sur le quay de Plancoët : chaque bateau chargeant et déchargeant devrait donc comme par le passé acquitter cinq sous de droit de quaylage, et quatre deniers de bienvenue et coutume sur chaque tonneau de marchandise chargée ou déchargée.

- septembre 2017 - avril 2018 : Réalisation de l'inventaire de la commune de Saint-Gilles (35) en 2e année de master (partenariat Université Rennes 2, Service de l'Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne et Rennes Métropole).

- mai 2018 - juillet 2018 : Participation au recensement de la commune de Coatréven (22) en temps que chargé d'étude stagiaire au Service de l'Inventaire du patrimoine culturel de Bretagne, pour le SCoT Trégor.

- juillet 2018 - décembre 2018 : Réalisation de l'inventaire du centre-ville de la commune de Plancoët (22) en temps que chargé d'étude stagiaire au sein de l'association COEUR Émeraude pour le projet de Parc naturel régional de la Vallée de la Rance et de la Côte d’Émeraude.

- depuis mars 2019 : chargée de mission d'inventaire du patrimoine bâti de la ville de Lannion (22) pour Lannion-Trégor Communauté