Les Robien, une dynastie parlementaire

Le château de Robien ne se résume pas à une simple demeure seigneuriale : il incarne le cœur d’une véritable dynastie parlementaire, celle de la famille de Robien. Parmi les figures les plus notables de cette lignée se trouve Christophe-Paul de Robien, président à mortier au Parlement de Bretagne, célèbre pour sa remarquable collection d’objets et de curiosités, aujourd’hui partiellement exposée au Musée des Beaux-Arts de Rennes.

Cependant, au-delà de sa renommée en tant qu’érudit et collectionneur, c’est bien sa fonction judiciaire qui nous intéresse ici. En effet, la charge de président à mortier, particulièrement onéreuse mais aussi extrêmement prestigieuse, permet à ceux qui la détiennent de s’élever au sein des plus hautes sphères de l’élite parlementaire. La famille de Robien ne compte pas un, mais quatre présidents à mortier, ainsi qu’un conseiller originaire, tous actifs dans un laps de temps relativement court, entre 1655 et 1749.

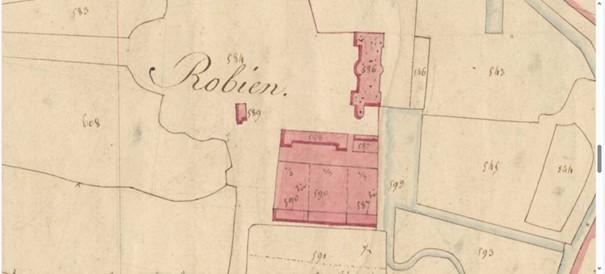

Contrairement à d'autres grandes familles parlementaires présentes dès la création du Parlement de Bretagne en 1554 par Henri II, les Robien y accèdent plus tard, en 1655, grâce à Sébastien de Robien (1633-1691). Fils de Christophe de Robien, seigneur de Robien, et de Marie Le Vicomte – issue elle-même d'une lignée parlementaire et apparentée au château de la Houssaye à Quessoy – Sébastien devient conseiller originaire cette même année, fonction qu’il occupera jusqu’en 1684. Il choisira d’ailleurs le château de Robien comme lieu de sépulture. Son fils, Paul de Robien (1662-1744), lui succède en tant que conseiller en 1684, avant d’être nommé président à mortier en 1706. En 1697, il épouse Thérèse du Louët de Coëtjunval dans la commune du Fœil, rattachée à leur château familial, où il réside régulièrement. Toutefois, il choisira Rennes comme lieu d’inhumation. Leur fils, Christophe-Paul de Robien (1698-1756), né au château, poursuit naturellement cette tradition en devenant conseiller en 1720, puis président à mortier dès 1724. Particularité notable : il entame sa carrière à seulement 22 ans, après des études à Paris, et restera en fonction jusqu’à sa mort à Rennes. Enfin, Paul-Christophe-Céleste de Robien (1731-1799) suit la voie tracée par ses prédécesseurs. Il occupe les mêmes fonctions parlementaires de 1749 à 1785, s'arrêtant quelques années avant les bouleversements de la Révolution. Il connait l’émigration, et son château est saisi comme bien national.

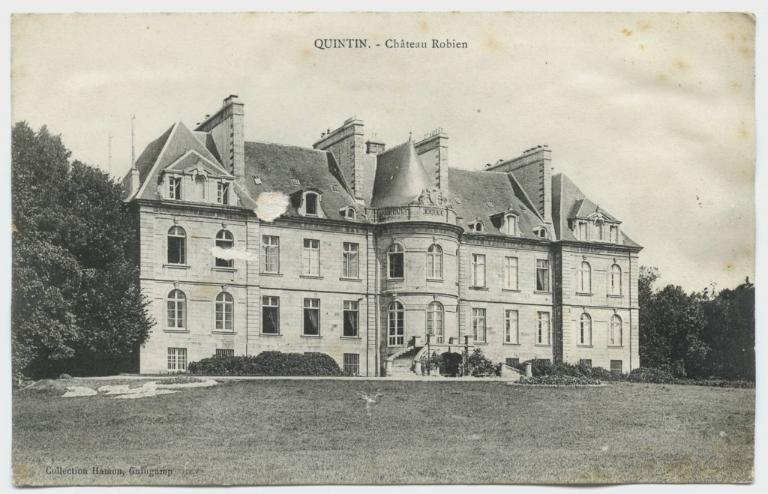

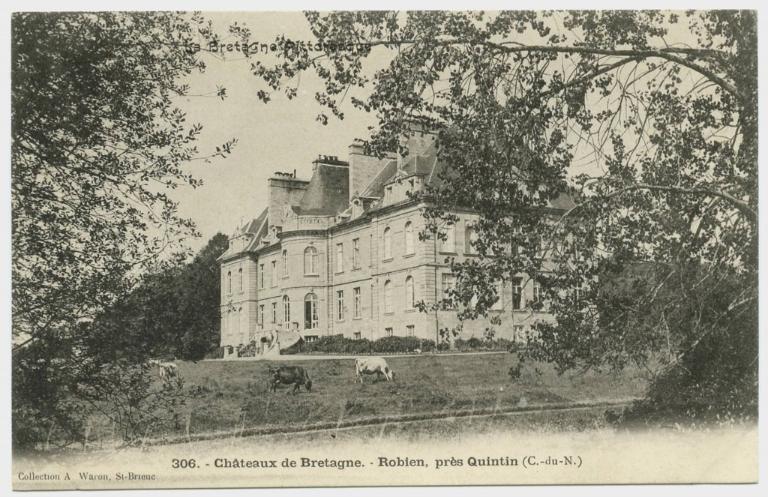

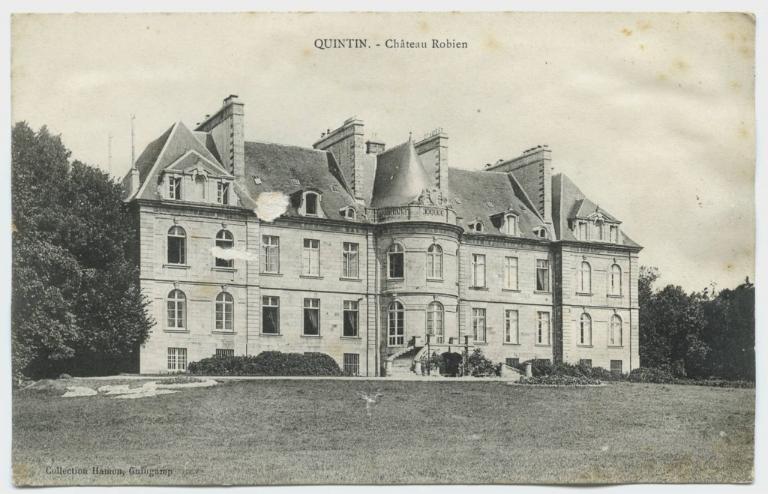

Le château de Robien, lieu familial et lieu de résidence

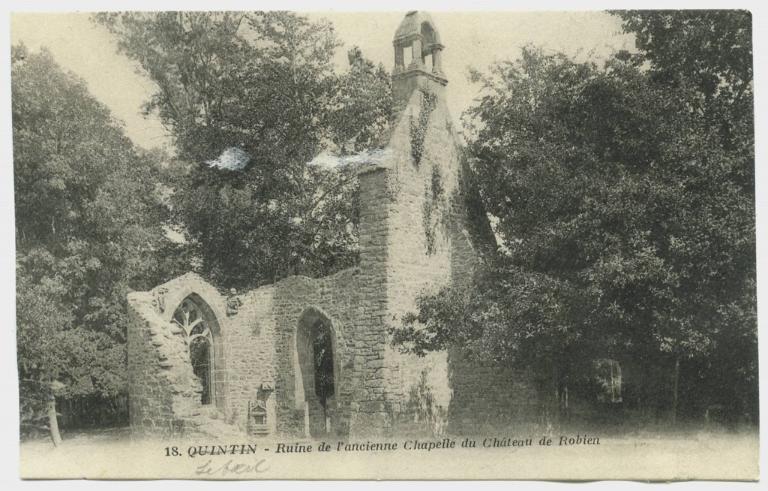

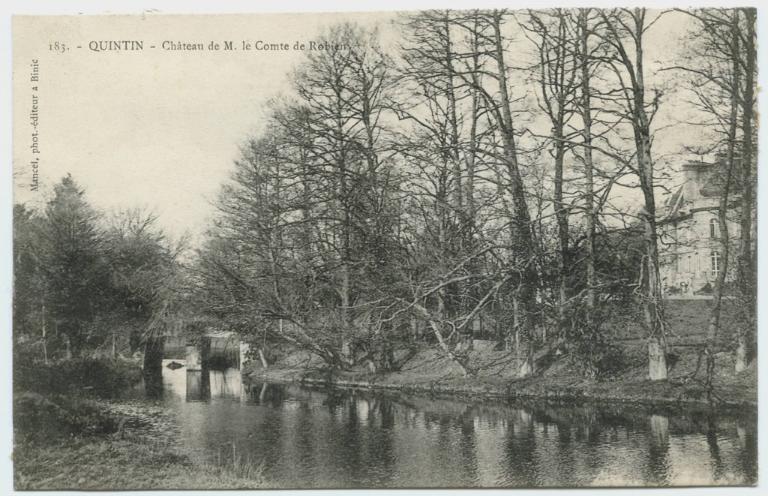

Le fait que la famille de Robien ait compté des membres au sein du Parlement de Bretagne ne suffit pas, en soi, à faire du château de Robien une demeure parlementaire. Ce qui confère à ce château ce statut, c’est qu’il a constitué, du 17e siècle jusqu’à la veille de la Révolution, le lieu de résidence principal – ou tout au moins privilégié – de plusieurs générations de parlementaires. C’est là qu’ils naissent, se marient et meurent, ancrant profondément leur histoire familiale dans ce lieu. Bien que le château actuel ait été repensé et entamé au 18e siècle par Christophe-Paul de Robien, sur la base d’un édifice plus ancien, la terre de Robien est une propriété familiale dont les membres tirent leur nom. À ce titre, le château de Robien incarne parfaitement le type de demeure associé à la noblesse parlementaire. Il témoigne de l’appartenance à une élite aisée et cultivée, capable d’investir une somme considérable – environ 400 000 livres – dans une œuvre architecturale ambitieuse, en accord avec les tendances esthétiques de son époque. La famille de Robien s’inscrit ainsi dans un réseau de demeures nobiliaires édifiées par la haute société bretonne. Le château partage d’ailleurs des traits stylistiques avec certaines réalisations de Jacques-Ange Gabriel ou encore avec l’hôtel de Matignon à Rennes, traduisant une familiarité avec les goûts de la Cour et une fréquentation de la capitale. Le château de Robien apparaît ainsi comme une résidence parlementaire raffinée et moderne, combinant fonctions domestiques, sociales et représentatives. La qualité des boiseries, le personnel nombreux, et l’organisation du domaine révèlent une véritable « enclave de luxe » en milieu provincial.

Au-delà de son statut de simple demeure aristocratique, le château constitue un témoin matériel de la vie quotidienne d’une dynastie parlementaire sous l’Ancien Régime. Il illustre aussi l’évolution du rapport qu’entretenaient les parlementaires avec leurs domaines ruraux : s’ils en faisaient leur résidence principale au début du 18e siècle, ces châteaux devinrent progressivement des résidences secondaires, au profit des hôtels particuliers en ville. Toutefois, tout au long de la période allant du 16e au 18e siècle, ces demeures rurales continuent de jouer un rôle important en tant que lieux de représentation et d’affirmation sociale.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.