Habitat dispersé et domaine congéable

A l'exception du bourg et du petit hameau de Kerurvoy, l'essentiel de l'habitat communal est dispersé en fermes isolées. Cette répartition de l'habitat est liée d'une part à la richesse des terres et à l'omniprésence de l'eau, d'autre part au système d'exploitation des terres en rigueur avant la Révolution. Métayers et convenanciers (ou domaniers) travaillent à la mise en valeur des terres nobles qui constituent l'essentiel du territoire sous l'Ancien Régime. La presque totalité des paysans est soumise au domaine congéable, forme de tenure (terre accordée par le seigneur aux paysans) caractéristique du Trégor : le seigneur possède le fonds ; le convenancier possède les édifices et superfices, c'est à dire tout ce qui dépasse de la surface du sol. Le seigneur peut expulser le convenancier à la fin du bail en lui remboursant la valeur des édifices. Les baux sont de neuf ans et un aveu doit être fait à l'expiration de chacun. Outre le paiement de la rente (en argent et en nature), le convenancier est soumis aux banalités, champart et corvée (cf. annexe). Le convenant, nom donné à ce type de tenure, se retrouve dans la toponymie (Convenant Guyader, Convenant le Cerf, Convenant Dieuzet...).

Des éléments anciens, témoins de l'occupation des lieux sous l'Ancien Régime

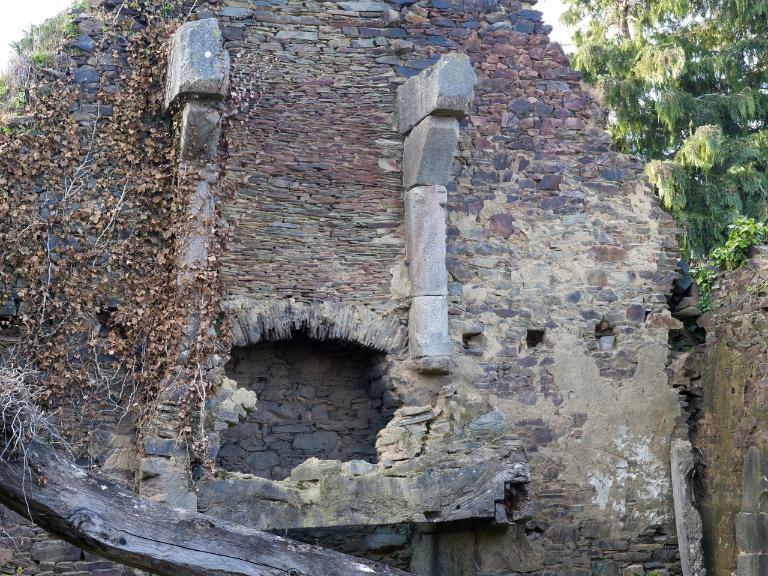

Les traces d'un habitat rural antérieur au 19e siècle sont visibles sur le territoire, sous forme lacunaire. Les plus anciens vestiges se trouvent dans les manoirs de Trolong, du Rumain et de Keréven ainsi qu'à Boulinat (ancien convenant de Trolong). Dans ces deux derniers exemples, les façades des logis ont été remontées avec une partie des baies du 15e siècle et certaines cheminées sont conservées. D'autres habitations datent des 16e et 17e siècles comme la métairie de Poullénévez (1ère moitié du 16e siècle), malheureusement en ruines, qui dépendait de la seigneurie du Rumain dont le manoir se trouvait à proximité immédiate. Kerélo, Kergoat, Malabry, Kerjean, Pen ar Crec'h et Garzer (maison de prêtre datée 1605) conservent des éléments des 17e et 18e siècles ainsi que deux maisons du bourg (ancienne auberge datée 1620, maison rue du moulin). Ailleurs, les bâtiments ont fait l'objet d'une reconstruction totale à la fin du 18e siècle et surtout au 19e siècle qui ne laisse quasiment aucune trace des édifices antérieurs.

Une reconstruction massive de l'habitat au 19e siècle

Jusque là réservée aux seigneurs, la richesse agricole du Trégor revient aux cultivateurs après la Révolution. Ces paysans enrichis (anciens métayers et convenanciers) rachètent les terres nobles à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle constituant ainsi une nouvelle élite rurale habitée par une fièvre constructrice. Les membres de ces familles de cultivateurs se marient entre eux dans une logique de regroupement des terres et des richesses. Les noms des familles Le Cozannet, Le Coniat, Sébille, Le Fichant, Le Grand... se retrouvent sur les linteaux des maisons et dans la tradition orale. Certains de leurs descendants vivent toujours sur place.

Les nombreuses grandes fermes du 19e siècle qui émaillent la commune de Hengoat illustrent ce phénomène social et économique caractéristique du Haut Trégor (fermes du Launay, du Rumain, de Trolong Bihan, de Baloré, de Kergroas, de Keréven, de Quillien Braz et Quillien Bihan, de Lec'h Herry...). Les logis de ces fermes présentent un grand corps à étage et élévation ordonnancée à trois, quatre, cinq travées. Un appentis est édifié contre le mur nord du logis pour abriter le cellier, la laiterie, parfois le fournil. De nombreuses et importantes dépendances sont construites en alignement du logis mais aussi perpendiculairement et/ou parallèlement pour fermer la cour. Les entrées des cours closes sont marquées par des piliers. Le Rumain et Kergroas offrent l'aspect de véritables maisons bourgeoise avec un plan double en profondeur, à double orientation, jardin enclos, aménagements intérieurs cossus comprenant vestibule d'entrée avec escalier, salon lambrissé, plafond mouluré, cheminée à trumeau...

Des fermes plus modestes, moins longues ou sans étage, cohabitent à côté de ces grandes fermes de notables ruraux (Keringant, Kerjean, Convenant Guyader, Mestrenic, Malabry...). De très petites fermes sont également implantées à l'est et au sud-est du bourg dont les logis ne comprennent parfois qu'une pièce habitable et une petite étable (Pen ar Crec'h, La Ville basse, Ty Stang, Convenant Le Cerf, Kergoat, Kerdossen...). L'alignement de logis à pièce unique qui borde la rue de la métairie, au bourg, correspond probablement à des maisons de journaliers.

Pierre du pays et du littoral

Les édifices sont construits en schiste et en grès, pierres d'extraction locale. De petites carrières sont ouvertes dans les fonds de vallée, en limite communale, signalées sur le cadastre ancien, telles la "vieille carrière" au nord de Kergoff, celle située à l'est, près de Kernévez ou encore celles de Traou an Dour (kerurvoy). La mise en oeuvre des murs est en moellon plus ou moins petit et régulier, schiste et grès locaux se prêtant mal à la taille. Des arcs de décharge sont parfois insérés dans la maçonnerie, au-dessus des baies, introduisant une animation dans cette architecture assez austère. Pour ces questions de difficulté de taille, le granite est privilégié pour les encadrements de baies et chaînages d'angle, importé des environs de Plouaret, de l'Ile grande et de Ploumanac'h, du moins pour le 19e et début 20e siècle.

Beaucoup de toits de dépendances, aujourd'hui en ardoise ou en tuile, étaient couverts en chaume jusqu'à la 2e moitié du 19e siècle. A partir de cette époque, la tuile apparaît conjointement à l'ardoise. Deux sortes de tuile sont utilisées : la tuile "plate" rapportée d'Angleterre (de Bridgwater) par voie maritime pour servir de lest aux bateaux lors des retours de livraisons de primeurs sur le marché britannique ; la tuile "recourbée" fabriquée dans la tuilerie et briqueterie de Saint-Ilan à Langueux.

Sur l'ensemble des fermes et maisons recensées sur la commune, six ont été sélectionnées pour étude (Trolong Bian, Le Rumain, Keringant, Baloré, Le Launay, rue des moulins au bourg) en raison de leur représentativité, de leur authenticité ou au contraire de leur caractère exceptionnel. Les photographies d'autres fermes viennent illustrer ce dossier collectif.

Photographe à l'Inventaire