Photographe à l'Inventaire

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Schéma de cohérence territoriale du Trégor

-

Commune

Tréguier

-

Adresse

11 rue Saint-Yves

-

Dénominationsdemeure

-

AppellationsLa Psalette

-

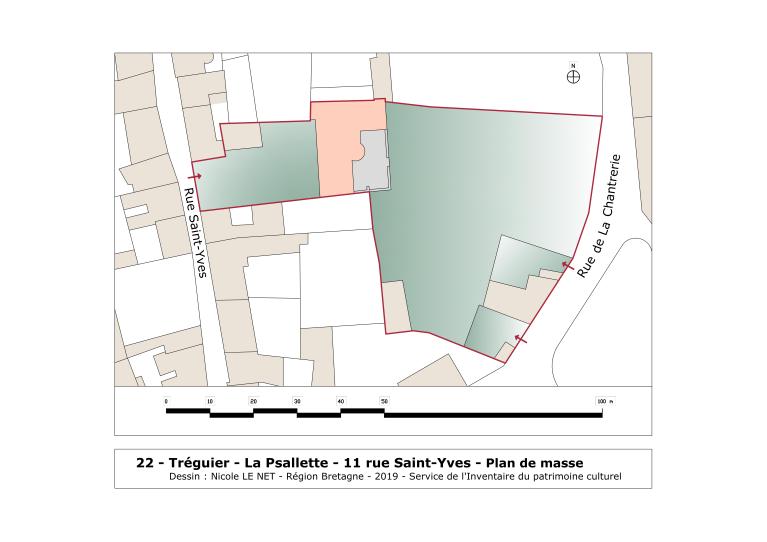

Parties constituantes non étudiéescour, jardin, écurie, remise

La Psalette, du latin psallere « chanter des psaumes », désigne l’école de chant attachée à la cathédrale, à savoir le bâtiment où était enseignée la musique sacrée. A Tréguier, il prend la forme d’un petit manoir à tour d’escalier postérieure implanté en cœur d’îlot entre la rue Saint Yves et la rue de la Chantrerie, sur une des plus grandes parcelles du centre-ville. Située à proximité de la cathédrale, la Psalette est également voisine de la maison du trésorier et du chantre, grands dignitaires du chapitre. Le procès-verbal établi en 1791 à l’occasion de sa vente comme bien national décrit la Psalette par le menu (cf. annexe) avant sa tentative de transformation en demeure urbaine.

Centre de formation musicale pour enfants, la psalette est fondée en 1443 par l'évêque Jean de Ploeuc pour former le corps de musique cathédral, placé sous la direction du chapitre. Dans cette institution ecclésiastique, un maître de musique initiait six enfants à la connaissance et à la pratique de la musique sacrée pour le choeur de la cathédrale. Dans la demeure qui porte le nom de Psalette, vivaient le maître et ses élèves. C'est aussi dans ses murs que venait répéter le corps de musique cathédral au complet qui comprenait, outre les enfants de choeur et leur maître, les musiciens et les chantres choristes.

Selon l'historiographie, la Psalette est élevée sur le terrain d'une chapelle, aujourd'hui disparue, dédiée à saint Ruélin, disciple préféré de saint Tugdual et son successeur à l'épiscopat de Tréguier. L'édifice actuel pourrait remonter à la fin du 15e siècle ou au début du 16e siècle comme l'attestent la tour d'escalier en vis, la cheminée de la cuisine primitive (actuelle salle à manger) et celle du cabinet à l'étage. C'est probablement dans l'aile construite en retour d'équerre, à l'est, qu'étaient hébergés les enfants de la Psalette.

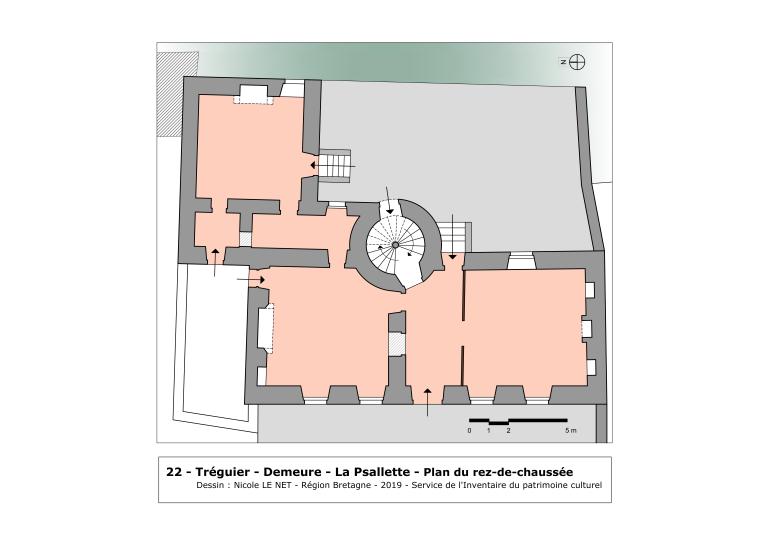

Après sa vente en 1791, comme bien national, à Marc-Victor Boissin, la demeure fait l'objet d'une campagne de travaux qui vise à donner une symétrie à la composition de la façade principale sur cour. Pour disposer de nouvelles baies en travées régulières, la façade ouest est ainsi remontée en sous-oeuvre en conservant la charpente. La volumétrie des baies de la façade est sur jardin est également modifiée mais la tour d'escalier est conservée, autrefois surmontée d'une "pigeonnière". Les travaux touchent aussi la distribution et le décor intérieur : un vestibule d'entrée est pris sur le volume de la salle dans laquelle on entrait directement à l'origine ; la cuisine (à gauche du vestibule) est transformée en salle à manger, parée de lambris de hauteur de style Louis XV, aujourd'hui déposés dans les combles. La cuisine est alors transférée dans l'aile arrière avant de prendre place dans une extension moderne contre le pignon Nord. La salle et les chambres sont couvertes d'un lambris bas et les cheminées anciennes boisées. Ouvert dans le haut mur de clôture sur rue, le portail initial voûté en pierre de taille (cf. procès-verbal de 1791) est remplacé par une grille sur mur bahut.

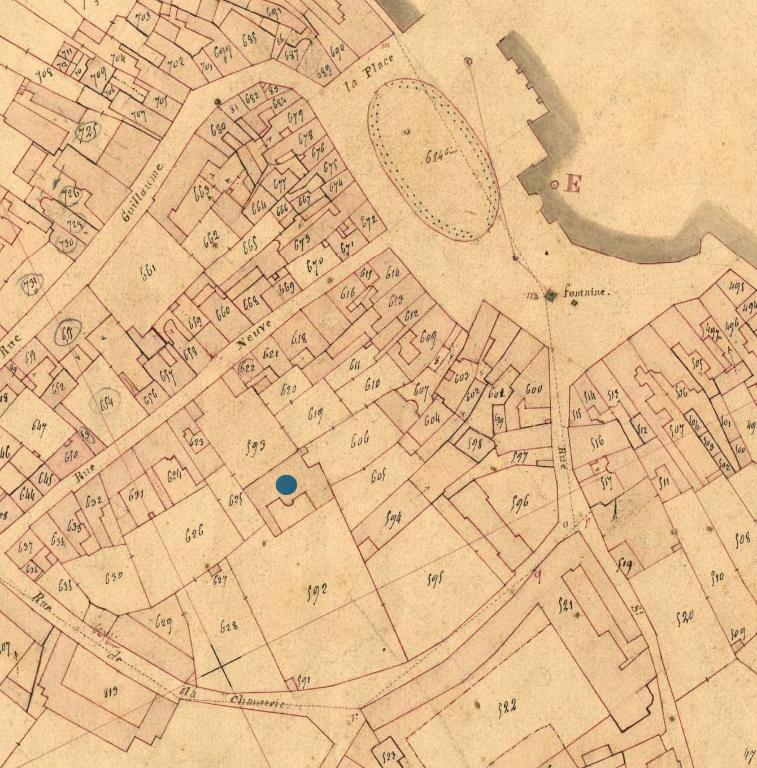

La Psalette est revendue successivement en 1803, en 1819 puis en 1838 à Yves le Gac (notaire) et Jeanne Le Goaster dont les descendants actuels sont toujours propriétaires. Dans les années 1810-1820, l'acquisition de deux nouvelles parcelles (627, 628) au sud-est permet d'agrandir le jardin dans lequel une remise-écurie est construite quelques dizaines d'années plus tard. Un local à pan de bois et brique, probablement à usage d'étude notariale, est édifié dans la cour.

La Psalette est construite sur une grande parcelle traversante entre la rue Saint-Yves et la rue de la Chantrerie, entre cour et jardin. L'édifice comprend un corps de logis principal à étage et une aile construite en retour d'équerre, également à étage. Le logis principal sur cave, en moellon de granite et de schiste, orienté est-ouest, possède une façade ordonnancée sur cour et une tour d'escalier en hors-oeuvre sur jardin. On entrait directement dans la salle, séparée de la cuisine par un mur de refend, avant qu'un vestibule ne soit pris sur son volume par l'adjonction d'une cloison en bois. L'escalier en vis en pierre dessert les deux chambres de l'étage et le cabinet situé au-dessus du vestibule d'entrée, toutes pourvues d'une cheminée. Le passage entre le logis et l'aile arrière (passage à l'arrière de la cuisine et de la chambre nord) est couvert par un prolongement du versant postérieur du toit. Il permettait de relier les deux corps de bâtiment et de loger, bout au nord, les latrines du rez-de-chaussée et de l'étage. Les combles sont éclairées par cinq petites lucarnes au droit des travées : la partie sud sert de grenier, la partie nord conserve les cloisons de charpente des mansardes. Le sol couvert de carreaux de terre cuite témoigne d'une occupation domestique. La charpente comprend des fermes à entrait retroussé et poinçon court avec des liens placés entre les poinçons et la panne faitière pour affermir les angles entre les pièces.

Une extension moderne à usage de cuisine est édifiée contre le pignon nord.

-

Murs

- granite moellon

- schiste moellon

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans pignon découvert

- toit conique noue

-

Escaliers

- escalier hors-oeuvre : escalier en vis, escalier en vis sans jour en maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 1 Q 1/33

Série 1 Q 1/33. Biens nationaux de première origine. Arrondissement de Lannion

Bibliographie

-

GUILLOU, Adolphe (préface d'Anatole Le Braz). Essai historique sur Tréguier par un Trécorrois. F. Guyon, Saint-Brieuc, 1913

-

LE GOFF (H.), "... arte cantus et musice ac divinis officiis". Les maîtres de musique de la cathédrale de Tréguier (XVe-XVIIIe siècles). Actes du congrès de Tréguier. Mémoires de la société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne. Tome XCVI, 2018.

Documents figurés

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3P 362/1-4

Tableau d'assemblage et plans parcellaires de la commune de Tréguier, 1834.

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études Inventaire