Durant sept mois, entre juillet 1870 et janvier 1871, un conflit armé oppose la France à la Prusse. Lors de la déclaration de guerre, le 19 juillet, personne ne doute de la puissance de l’armée impériale. Elle est néanmoins malmenée dès les premiers affrontements et s’effondre à Sedan le 2 septembre 1870, entrainant, avec elle, la chute de l’Empire. L’ennemi déferle vers Paris et l’assiège. Un gouvernement de Défense nationale organise la résistance et mobilise en masse pour pallier l’anéantissement de l’armée régulière. Le 28 janvier 1871, l’armistice met fin à cinq mois de siège mais déclenche l’insurrection de la Commune. En mai, un traité de paix entérine la victoire allemande.

Malgré les très nombreux morts, des avancées étonnantes dans le domaine des sciences, des techniques, des idées, avant d’être étouffée par les deux conflits mondiaux du 20e siècle, l’histoire de la guerre de 1870-71 a été éclipsée par la honte de la défaite et les polémiques à l’égard des autorités civiles et militaires. C’est pourtant l’une des premières guerres à être rapportée par ses acteurs et non seulement par l’historiographie du pouvoir.

Même s’il n’y eut pas de combat en Bretagne, en 2020, le cent-cinquantième anniversaire de cet événement a été l’opportunité de proposer un collectage des traces qui existent sur le territoire régional de la mémoire de ce conflit.

Un recensement collaboratif

La période du confinement imposé par la crise sanitaire du printemps 2020 a permis de mobiliser plusieurs agents du service sur l’identification de ces artefacts. Aucun champ de bataille bien sûr, mais des témoignages discrets, souvent peu connus, de nature variés mais riches de valeur historique. Cette démarche a été relayée sur les réseaux sociaux, a mis à contribution quelques partenaires individuels (Christiane Paurd, auteure de publications sur le patrimoine religieux du nord-est de la Bretagne) ou collectifs (réseaux de généalogistes, Souvenir français…). Elle a permis de compléter des dossiers d’Inventaire existants et d’en créer d’autres.

Une programmation à l’occasion des JEP 2020

Le 150ème anniversaire du conflit était l’occasion de partager la première phase de ce travail cette mémoire. Une programmation de conférences, visites et projections a été organisée sur les quatre départements de la Bretagne administrative et une carte interactive des lieux/objets témoins mise en ligne, appelée à se compléter au fil de la poursuite de l’opération, recense des éléments, souvent discrets, peu connus, qui témoignent aussi de cette histoire oubliée. Aussi souvent que possible, les points sont rattachés à des dossiers d’Inventaire.

Des monuments aux morts

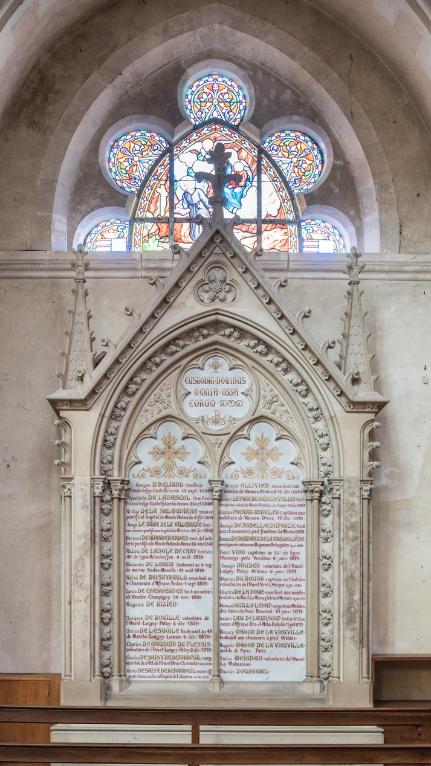

Témoignage d’évolutions sociétales majeures, le conflit franco-prussien est l’un des premiers pour lequel des monuments sont édifiés en mémoire des sacrifiés. S’il y en a dans chaque préfecture, il arrive qu’ailleurs on ajoute quelques décennies plus tard ces noms à ceux de la boucherie de 1914-1918 (Le Theil-de-Bretagne 35, Ploemeur 56, Ploeren 56…) ou qu’on aménage ossuaires (Rennes 35) ou nécropoles (Sainte-Anne d’Auray). Plus modestement, on installe des tableaux commémoratifs dans les églises (Dingé 35, Fougères 35, Pluvigner 56…) ou dans les lycées (Saint-François-Xavier à Vannes 56, Saint-Vincent à Rennes 35…). A l’inverse, parfois c’est l’Histoire qui gomme ces traces, comme à Lorient 56, où il faut deviner sur le socle de l’emblématique colonne Bisson, les traces des stèles disparues lors des bombardements de 1943.

Identifier et célébrer les morts aux combats

Comme toute pratique d’inhumation, les sépultures militaires rendent compte de l’évolution des mentalités et de l’émergence de nouvelles formes de reconnaissance individuelle et collective. C’est pendant la guerre de Sécession aux Etats-Unis, en 1861, que s’instaure pour la première fois le recensement, l'identification et l'inhumation individuelle des soldats tués. Le conflit de 1870 marque en Europe un tournant majeur : l’article 16 du Traité de Francfort (10 mai 1871) stipule que les gouvernements français et allemand s'engagent, sur leur territoire respectif, à entretenir les sépultures des soldats morts pendant le conflit. Les ossuaires de Champigny près de Paris ou celui de Bazeilles près de Sedan témoignent de nouvelles dispositions pour regrouper, dans la mesure du possible, les morts selon leur nationalité et leur religion. Une loi allemande (1872) et une loi française (1873) entérinent ces marques de reconnaissance du sacrifice.

Le principe de la tombe individuelle est adopté par les Anglais à la toute fin du XIXe siècle (guerre des Boers, 1899-1902) et est repris par les Allemands dès le début de la Première Guerre mondiale. Les soldats français s’élèvent contre la pratique de la fosse commune qui restait la norme pour eux. La loi de décembre 1915 entérine la sépulture individuelle et permanente, surmontée d'un emblème indiquant l'identité du défunt et sa confession. Néanmoins, pour permettre cette identification des corps, chaque combattant doit porter une plaque d’immatriculation. Les sépultures communes sont dès lors réservées aux restes non identifiables.

Les monuments aux morts pour la Patrie (en Alsace-Moselle, les « morts à la guerre ») se généralisent après la Première Guerre mondiale. Les premiers apparaissent avec la guerre de 1870. Ils ne sont alors que rarement nominatifs (la litanie des noms des sacrifiés en revanche caractérise les monuments de 1914-1918 et des conflits suivants, traduisant un rapport différent à l’individu. L’inscription du nom dans l’espace public revient à donner au disparu un peu de gloire, faible compensation du sacrifice. Le monument de Sarrebruck, en Allemagne, a été inauguré dès le 16 octobre 1870 et contient les tombes de soldats tombés au combat des deux côtés lors de la bataille du 6 août (Forbach-Spicheren). L’un des premiers monuments français est celui de Mars-la-tour (Meurthe-et-Moselle).

Les monuments consacrés aux morts de la Guerre de 1870-1871 sont nés le plus souvent d'initiatives privées, œuvres du Souvenir français (créé juste après la guerre) ou de sections de vétérans. Il en existe environ 900 en France. En Bretagne, il en existe un dans chaque préfecture de département. A la différence des monuments « en série » produits à l’issue de la Première Guerre mondiale, les monuments de la Guerre de 1870 sont le plus souvent des œuvres uniques. Leur réalisation s’étale dans le temps. On en voit encore s’ériger dans les années 1890.

A Conlie, c’est seulement en 1913 qu’un monument est inauguré sur le site du camp. Leurs inaugurations sont souvent l'occasion de cérémonies appelant à la revanche... Le plus souvent, c’est une plaque à la mémoire de ceux qui ont disparu 50 ans plus tôt que l’on ajoute sur le monument que l’on inaugure après la guerre de 1914-1918

La mémoire des acteurs du conflit

Hormis quelques tombes remarquables ou à Lesneven la statue du général Le Flô, ministre de la guerre du Gouvernement de la défense nationale, peu de monuments sont consacrés aux protagonistes du conflit : aucun monument pour Emile de Keratry, général de l’armée de Bretagne ou pour Louis-Jules Trochu, chef du gouvernement de la Défense nationale, tous deux bretons mais dont seules les rues de quelques préfectures ont gardé la mémoire. Un monument en revanche à Fernand de Langle de Cary à Pont-Scorff (56) dont l’Histoire garde surtout la mémoire de l’engagement pendant la Première Guerre mondiale. Dans de nombreux cimetières, des tombes sont sauvées de l’anonymat ou de l’oubli par des associations ou érudits locaux (Lecousse 35, Ergué-Gaberic 29…).

Les églises, conservatoires de témoignages déposés ou offerts par les combattantes ou leurs familles

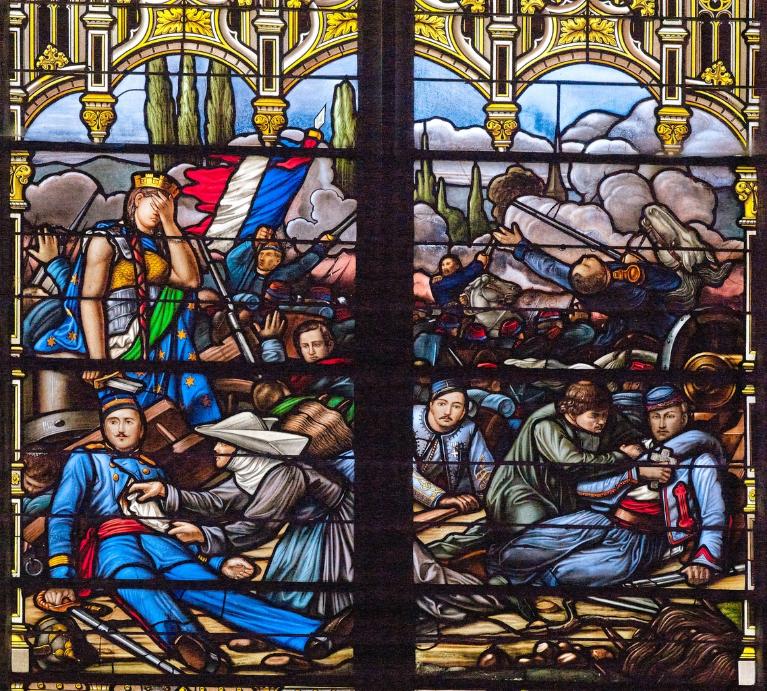

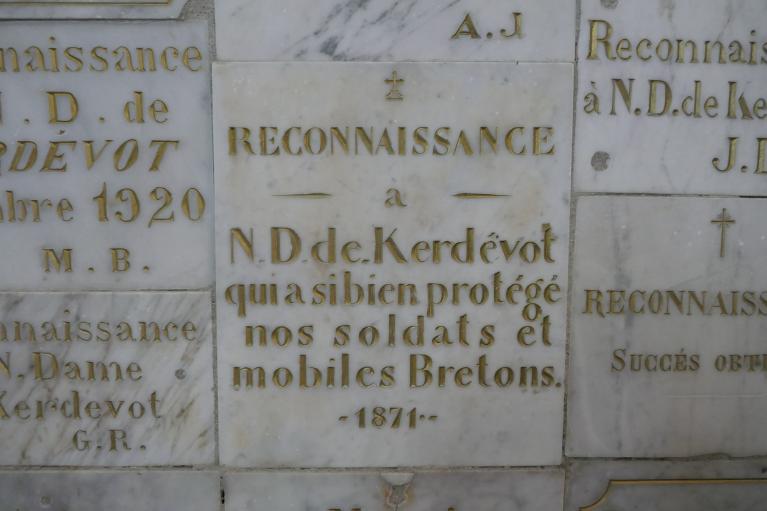

Les traces les plus émouvantes du conflit relèvent le plus souvent d’initiatives privées le plus souvent animées par la foi : ex-votos et autres objets sont offerts par les familles en souvenir de la disparition d’un mari ou d’un fils. Des vitraux racontent un combat (bataille de Loigny à Lanvallay 22 ; bataille du plateau d’Auvours dans la basilique de Guingamp 22…), une intervention miraculeuse (verrière de la bataille de Saint-Privat à Lanrivain 22) ou un retour ardemment attendu. Il faut se pencher sur le livre que tient sainte Anne dans l’éducation de la Vierge de l’église paroissiale de Saint-Hernin 29 pour lire la dédicace discrète écrite avant le départ vers les combats.

En Bretagne, la mobilisation autour du mouvement des zouaves pontificaux, très actifs pendant le conflit, donne lieu à des témoignages identifiables (vitrail à Illifaut 22, coffre d’autel dans l’église de Clayes 35, monument au lycée Saint-Michel de Priziac 56 ou Saint-François-Xavier de Vannes…). A Quintin 22, un reliquaire est offert à la basilique Notre-Dame-de-Délivrance. Le 3e bataillon de mobiles d’Ille-et-Vilaine remet à l’église de Cesson-Sévigné (35) un calice et une patène alors que ceux des Moutiers 35 et de Moulins 35 donnent à leur paroisse des tableaux, reproductions d’œuvres de la Renaissance. Dans le contexte de Vœu national et de l’édification de la basilique du Sacré-Cœur à Paris qui suit les événements, de nombreux vitraux et bannières évoquent la dédicace de la France à l’Eglise (Esquibien 29, La Guerche-de-Bretagne 35, Lanrigan 35, Elven 56…)

Quelques objets existent aussi dans les musées bretons (musée des beaux-arts de Quimper, musée de Bretagne…) et dans les archives familiales

Les archives municipales de Lorient ont réalisé un dossier documentaire complet sur les lorientais pendant le conflit de 1870

A l’instar de ce qui avait été fait lors de la Grande collecte (opération collaborative initiée pour le centième anniversaire de la guerre de 1814-1918), l’éclairage porté sur le conflit franco-prussien de 1870-1871 invite chacun à ré-explorer ses archives familiales à la recherche de photos, journaux de combattants, courriers, etc afin de continuer à enrichir la connaissance de cette histoire qui résonne encore étrangement aujourd’hui.

Photographe à l'Inventaire