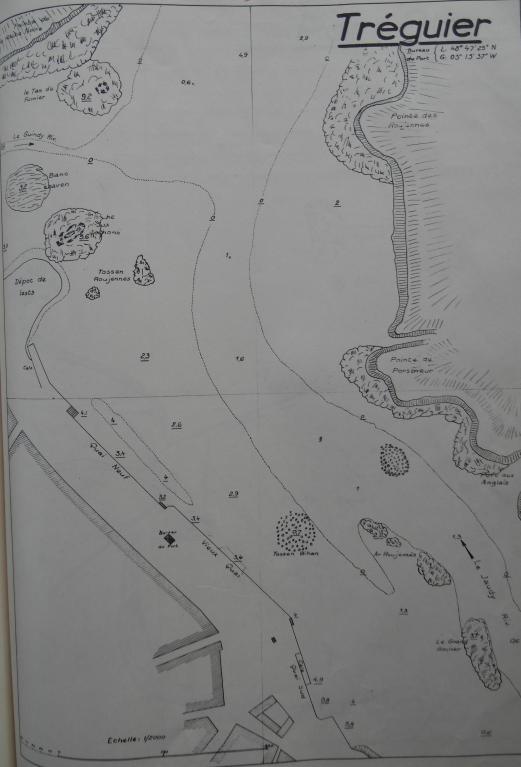

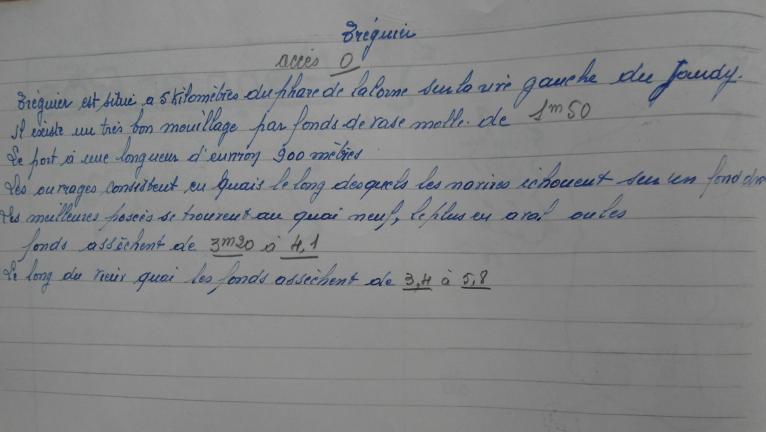

Le commandant Louis Lacroix affirme que la navigation dans la rivière de Tréguier présente peu de difficultés. Cela ne concerne que la partie entre le phare de la Corne et les quais. Cependant, plusieurs relations de cette chronique nous montrent que pour un voilier de charge n’ayant que le vent comme moyen de propulsion, rien n’était facile, même parfois avec un pilote à bord ! En rivière, le courant est plutôt régulier ; au phare de la Corne, il atteint 2,5 nœuds au flot et au jusant de vive-eau, ce qui peut être gênant pour un voilier lourdement chargé qui a dévié de sa route, ou qui peut être drossé sur les rochers alentours.

Un des premiers naufrages connus est celui survenu en 1795 à la corvette L’Assemblée Nationale brisée lors d’un combat naval sur les redoutables rochers de Penn ar Guézec. Le 2 septembre, la corvette sous les ordres du lieutenant Corouge, 36 ans, originaire de Bréhat, rentre de Brest où elle vient d’escorter un convoi de navires marchands lorsqu’elle se heurte à la frégate anglaise Diamant, 40 canons, sous les ordres de Sidney-Smith, qui a également deux péniches de guerre en escorte. Le combat est inévitable. Il dure environ une heure. Corouge est contraint d’opérer un mouvement de retraite en amont, mais enveloppé par la brume, son navire touche le plateau rocheux de Penn ar Guézec où il s’entrouve. Devant l’ampleur des dégâts, le capitaine donne l’ordre de faire descendre son équipage dans une chaloupe. Celui-ci part se réfugier vers la côte la plus proche, c’est-à-dire sur l’île d’Er en face de Plougrescant où, plus tard, il est menacé par les péniches anglaises. Soudain, l’aviso français la Sentinelle survient par la passe de la Gaine et met en fuite les péniches. Peu après, il doit se retirer devant le Diamant, trop bien armé. Corouge qui n’a toujours pas quitté son bord malgré les supplications de son équipage, disparaît avec les débris de la corvette. Une partie de l’équipage réussit à se sauver en gagnant la terre ferme à marée descendante à travers les grèves. Malgré tout, un enseigne et 15 matelots périssent noyés.

Au moment de ce sinistre maritime, un des pilotes de la rivière de Tréguier se nomme « Tugdual Guillou, époux d’Aliette Rémond, demeurant en la métairie de l’île d’Erc’h en Plougrescant », nous dit Pierre Delahaye dans son étude sur l’Histoire de Tréguier. Ceci prouve que les premiers pilotes de Tréguier étaient basés à l’embouchure de la rivière plutôt qu’à Tréguier, une habitude que l’on retrouvera par la suite. Un autre pilote est cité pour la même période ; il s’agit de Gilles Menguy, « pilote côtier qui vient de s’engager en qualité de capitaine de prise sur un corsaire de Tréguier, dont nous ignorons tout ». Nous retrouvons ce pilote dix ans plus tard lors d’un événement particulier, peut-être même unique dans les annales du pilotage, une dispute entre deux pilotes sur la route à tenir pour sortir du port, une dispute qui va finir mal d’ailleurs, puisque trois hommes, dont ce pilote, trouvent la mort, noyés. La relation nous dit que Charles Le Du, l’autre pilote, était le plus ancien pilote. Ceci porte donc à trois le nombre de pilotes pour la station de Tréguier à la fin du 18e siècle, renseignement non retrouvé dans les archives de la Marine qui n’ont vraiment été tenues sur registre que vers 1825.

« Extrait du registre des déclarations d’avaries et naufrages, tenu aux bureau de la Douane Impériale de Tréguier. L’an mil huit cent sept, le six novembre, environ les neuf heures du matin sont comparus le sieur Christian Karsted, second du dogre nommé le Hoop, de Kniphansen, du port d’environ soixante deux tonneaux, capitaine Monsieur Martin Christoph Lunsten, commandant le dit navire. Déclare que le cinq du présent mois environ les huit heures du matin, il est sorti du quay de Tréguier, les vents étant de la partie du Ouest-Sud-Ouest, beau temps, le dit navire en bon état, rempli de grains froment, accompagné de son capitaine et trois hommes de l’équipage et des sieurs Charles Le Du, Gilles Menguy tous les deux pilotes côtier demeurant au dit Tréguier, ainsi que de trois officiers de la Douane qui nous ont accompagnés jusqu'à La Roche Jaune. Sortie de la rivière du dit Tréguier, les dits officiers des Douanes ont quitté le bord sur les neuf heures et demie du matin et nous ont laissé continuer notre route ; environ les dix heures et demie, il s’est élevée une dispute sur le pont entre les deux pilotes, c’est-à-dire que le sieur Charles Le Du, le plus ancien pilote, s’aperçut que le sieur Menguy faisait faire une mauvaise route au navire dont le dit Menguy était à la barre et ne voulait point lui céder, en lui disant qu’il connaissait la route aussi bien que lui. Au même instant, le navire a touché sur une roche nommée le Penéguésec (Penn ar Guézec) qui se trouve à l’entrée de la dite rivière, les hommes d’équipage s’étant aperçus que leurs effets qu’ils ont jeté dans le canot des pilotes, et voulant faire brasser le hunier pour faire route à terre, le capitaine sortant de dessus le gaillard pour aller sonder la pompe, et ayant aperçu une brasse d’eau, au même instant moi secouer je me suis jeté au bord du canot de mon pilote accompagné de deux hommes de mon équipage, ainsi que du sieur Charles Le Du, un des pilotes, pour nous sauver, le navire ayant de l’eau sur son pont et étant couché sur bâbord ; voyant que nous ne pouvions nous garantir de perdre la vie en portant secours à notre capitaine, au mousse nommé Johann Stuton Kruger, ainsi qu’au sieur Menguy, qui ont été engloutis dans le même instant avec le dit navire. Ce que je certifie sincère et véritable ainsi que mes deux hommes d’équipage et du pilote côtier qui a signé avec nous la présente déclaration. » (AD 22, 1M 465)

Un autre naufrage aura lieu sur ces mêmes rochers en 1853, toujours avec un pilote à bord. Ce sera la raison pour laquelle ce pilote sera révoqué quelques temps après : « Naufrage du Holstins, brick-goélette de Bayonne, avec 145 tonneaux de froment, capitaine Le Port de Quiberon le 28 septembre 1853. Sorti du port de Tréguier le 28 vers une heure et demie de l’après-midi pour se rendre au Havre ; a été perdu vers les 4 heures sur les rochers de Penar guézec en face de Pleubian. Déclaration du capitaine : Sorti le 28 avec un temps favorable piloté par Le Bon Jacques, maître pilote à Tréguier, rendus hors de la rivière dudit Tréguier, le pilote a fait passer son navire en plein sur les rochers de Penarguézec, et je n’ai eu que le temps d’embarquer ainsi que mes cinq hommes d’équipage dans le canot du pilote et dans un instant mon navire s’est trouvé sombré entre deux eaux et le courant l’a forcé de sortir du chenal et l’a jeté sur les côtes de l’île d’Er vers Plougrescant. Le capitaine étant dans le bateau du pilote et voyant son navire sombrer, lui a demandé : « Pourquoi, malheureux, m’avez-vous fait passer sur ces rochers ? » Le pilote n’a su quoi répondre. » (PV de Gendarmerie AD 22, 1 M 465)

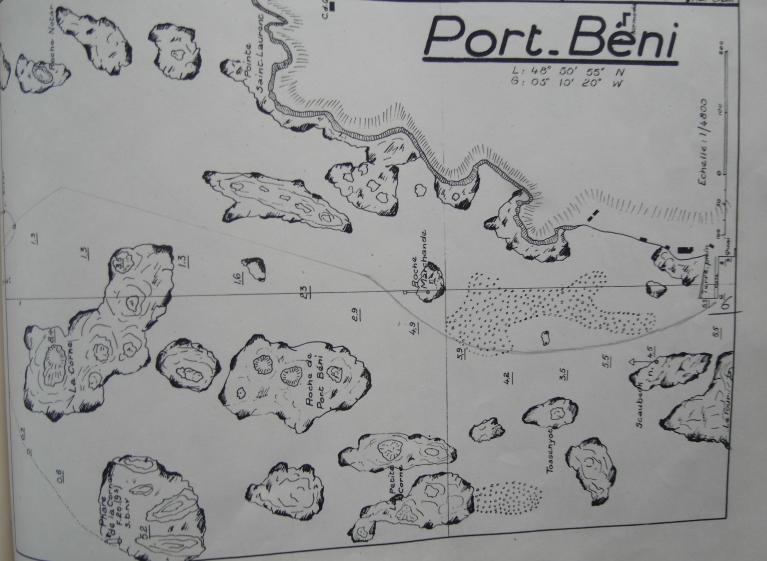

Le pilote de Port-Blanc se met en évidence en 1863 en participant activement au sauvetage d’un navire de commerce, nous rapporte Le Lannionnais : « La goélette Berthe, capitaine Camiot, armateur M. Videment d’Etables, se rendait de Portrieux à Bordeaux, chargée d’avoine, lorsqu’elle fut assaillie, au large des Sept-Iles par la tempête du 11 septembre. Après le sacrifice d’un de ses mâts que le capitaine se décida à couper, le navire fut poussé par le vent jusqu’aux dangereux parages de Buguellès (Penvénan), et passa la nuit dans cette affreuse position. Le lendemain malgré la grosse mer, et n’écoutant que la voix du dévouement, le pilote Audren et quelques autres marins, M. le lieutenant des Douanes de Port-Blanc et des employés de ce poste, se jetèrent résolument dans une barque et parvinrent, non sans courir les plus grands dangers, à conduire le navire en détresse à Buguellès, où il reçut les réparations les plus urgentes. Grâce au courage et à l’habileté de ces braves sauveteurs, tout l’équipage a été sauvé, et la cargaison elle-même n’a pas trop souffert. » Le PV de gendarmerie donne une précision sur l’intervention du pilote : « Le 12, à 7 heures du matin, la goélette fut aperçue en travers de Port-Blanc à un mille et demi du port par le pilote Audren qui se jeta à la nage pour prendre son embarcation qui était à l’ancre. Il arriva à bord de la goélette, rassura l’équipage et lui promis de le mettre en lieu de sûreté. » (AD 22, 1 M 465)

En août 1871, c’est le pilote de Tréguier, mais domicilié à Plougrescant, qui réalise un sauvetage : « Naufrage de la bisquine l’Hirondelle, capitaine Le Goff Charles de Carnac, âgé de 31 ans, qui a déclaré : Je revenais de Nantes avec mon navire chargé d’ardoises et me trouvant hier, 18 août, vers les 9 heures du matin à deux lieues et demies environ de la côte de Plougrescant, je vis tout à coup mon embarcation sombrer par suite d’une voie d’eau qui s’y était déclarée. A l’instant, je fis mettre par mes trois matelots le canot à l’eau et m’y étant embarqué nous nous dirigeâmes vers la terre que nous fûmes heureux de gagner avec l’aide du pilote Le Quellec Pierre, demeurant à Plougrescant, qui vint à notre rencontre avec son bateau. » (AD 22 1M 466)

Lors de l’échouage du brick le Bourziot, sur le Sillon de Talbert en Pleubian, en janvier 1872, on note l’intervention d’un pilote qui malheureusement n’est pas nommé, mais qui doit sans doute appartenir à la station de Tréguier, à moins qu’il ne s’agisse de celle de Perros : « Ce navire de 137 tonneaux, capitaine Cavalier, armé à Cette, six hommes d’équipage était chargé de sable pour verrerie et de craie, à destination de Barcelone ; il venait de Rouen et avait, le 27 décembre quitté Cherbourg où il a subit quelques réparations. Le 8 janvier, le vent qui soufflait du Sud depuis deux ou trois jours, augmenta de violence, et une lame reçue par le travers, et pouvant contenir environ 20 tonneaux, tomba à bord et remplit le navire. Ce fut inutilement que les hommes se portèrent aux pompes, le sable et la craie en dissolution vinrent en obstruer les conduits. Le matin le capitaine fit mettre le pavillon en berne ; il se trouvait en vue des Sept-Iles. Un pilote aperçut le navire en détresse et se dirigea vers lui. Le brick fit vent arrière, coulant bas d’eau et vint s’échouer le 12, sous la pointe de Talbert. Son chargement est complètement perdu, les œuvres vives du bâtiment sont fortement attaquées et il est douteux qu’on puisse le relever. » (Le Lannionnais du 3 février 1872)

Le naufrage peut aussi survenir alors que l’on attend le pilote. C’est le cas du navire anglais United, de 45 tonneaux, naufragé sur la côte de Plougrescant en 1877. Déclaration du capitaine Georges Walles de Falmouth, âgé de 30 ans : « Le 8 octobre, vers les 9 heures trente du matin, étant à mon bord, chargé de charbon pour le sieur Husson Emile, commerçant à Tréguier, je me suis trouvé en vue du rocher La Grande Pierre et la Pointe du Château, c’est-à-dire à un mille de l’île d’Er, quand en louvoyant et en attendant que le pilote vint à bord, mon navire a touché aux rochers, et a sombré. Le canot a été mis à l’eau. Les quatre hommes d’équipage ont été sauvés. Un bateau nous a recueillis. »

La navigation en rivière est difficile même pour les pilotes, lorsque le vent change brusquement de direction ou de force, ainsi que le montre les quatre exemples suivants de naufrage, d’avaries, d’échouement. Dommage que l’on ne connaisse pas le nom du pilote lors du premier exemple. A moins que ce « meilleur pilote du pays » soit le nommé Cloarec que l’on retrouve un an après.

1. Naufrage d’un brick-goélette le 3 septembre 1874: « La Jeanne, capitaine au long-cours Royer, arrivait d’Oran, elle avait pris un pilote au large, et louvoyait pour remonter la rivière de Tréguier. Une risée l’a jetée sur les rochers de Rohou. Le capitaine a fait immédiatement épontiller son navire, mais la roche sur laquelle reposait la Jeanne, a cédé et le brick a chaviré. Vu le rapport de mer du capitaine, vu l’enquête faite à Tréguier, considérant que l’événement est dû à un changement dans la force du vent, que le capitaine avait à bord le meilleur pilote du pays, la commission pense que la perte de la Jeanne doit être considérée comme due à des circonstances de force majeure et propose de décharger le capitaine de toute responsabilité. » (AN Marine CC/4/2 091/3 005) Le Journal de Tréguier qui donne l’information, précise que le navire qui était chargé de graines de lin pour M. Robo de Tréguier, ayant pilote à bord, remontait la rivière lorsqu’il fut assailli par une rafale de vent et jeté sur un rocher : « A marée montante, le navire glissa dans le chenal, la quille en l’air. L’équipage a pu se sauver. Le navire et le chargement étaient assurés. »

2. « Avaries causées à la goélette Hortense, capitaine Le Roux Emile de Argueville, Manche. Perte approximative de 4 000 F. Navire échoué dans la rivière de Tréguier sur la commune de Trédarzec. Déclaration du capitaine : Samedi 4 décembre 1875, vers 9 heures du matin, je quittais le port de Tréguier avec un chargement de pommes de terre à destination de Plymouth, lorsque arrivé à environ un mille du dit port, les vents tournant du Nord-Ouest au Nord empêchèrent le pilote Cloarec qui louvoyait d’un bord à l’autre, d’opérer au navire un virement de bord, ce qui le fit talonner sur les rochers. » (AD 22 1M 466)

C’est peut-être le même Cloarec, habitant Port-Blanc, dont parle Anatole Le Braz dans « l’Aventure du Pilote » (Contes du Soleil et de la Brume, publiés en 1905), qui a fait dans ce village énormément de collectage : « C’était dans la maison des Menguy, située là-haut, sur la croupe accidentée des Crec’h, en bordure de mer. On devisait au coin du feu... Chacun raconta son propos ; seul, le pilote Cloarec, venu en voisin, gardait le silence, la pipe aux dents. Sous ses épais sourcils en broussailles, son petit œil bleu, noyé d’un vague embrun, semblait regarder le déroulement intérieur de quelque procession de souvenirs... Il hocha sa tête frisée, où les volutes de ses mèches grises floconnaient ainsi qu’une toison. Sa face, cuite et recuite par la salure du vent marin, rouge-brique... Nous étions dans le coureau des Sept-Iles. Vous savez s’il y en a des cailloux dans ces parages d’enfer. Bien que je n’eusse pas encore passé l’examen de pilote, je les connaissais tous de nuit aussi bien que de jour, à mer haute comme à mer basse. Mais par temps de brume, holà !... »

3. Rapport sur l’échouement le 22 mars 1885, à la pointe de Kerantrès, rive droite de la rivière de Tréguier, de la goélette Rachel armée à Tréguier, commandée par le capitaine au long-cours Aubry Louis-Marie, inscrit à Lannion. La goélette Rachel quittait le quai de Tréguier le 22 mars, au commencement du jusant, ayant à bord le pilote Guillou Tugdual qui dirigeait la manoeuvre ; une brise très fraîche et à rafales du Nord-ouest forçait à louvoyer. On virait de bord pour la troisième fois sous la pointe de Kerantrès, quand une saute de vent au Nord fit manquer l’évolution ; l’ancre de bossoir fut aussitôt mouillée mais le navire vint à la côte, tribord à terre et resta échoué bien qu’une ancre à jet ait été élongée sans retard. On s’efforça alors de faire gîter le navire du côté de la terre, mais sans y réussir ; il s’inclina sur bâbord en fatiguant beaucoup. Ce fut seulement dans la nuit du 26 au 27 que la Rachel a été renflouée, et reconduite à Tréguier, où l’on constata d’assez graves avaries à la quille. Il ressort de l’enquête qu’aucune faute de mana quille. Il ressort de l’enquête qu’aucune faute de manœuvre n’a été faite, et que l’accident est le résultat de la saute de vent. La commission supérieure des naufrages émet l’avis que l’échouement de la goélette doit être attribuée à une circonstance de force majeure ; que le capitaine et le pilote n’ont encouru ni responsabilité ni reproche au sujet de cet événement. » (AN Mar C/4/2 030)

4. Rapport sur le naufrage du brick-goélette Louis-Marie, le 27 février 1892 en rivière de Tréguier, capitaine Bernard, maître au cabotage. Le brick devait appareiller le 27 février du quai de Tréguier à la marée du matin pour descendre la rivière, il y avait légère brise de Sud-Est. Le bâtiment étant un peu grand pour cette navigation, le pilote avait demandé au capitaine de prendre un bateau d’aide, ce qui fut fait. Ce bateau n’arriva qu’au moment où il y avait déjà un pied de baissée, le pilote dit cependant que le temps était propice pour partir avec un grand bateau d’aide. Le capitaine se décida alors à appareiller à six heures un quart du matin. A peine le Louis-Marie eut-il dépassé le mouillage de Tréguier que le vent tourna à l’Est et même à l’Est-Nord-Est, il fallait refouler le courant pour regagner le mouillage ou louvoyer pour descendre la rivière, c’est cette dernière solution qui fut adoptée. Les deux premiers bords se firent sans accident mais au moment où le bâtiment allait virer pour la troisième fois avec l’aide du bateau qu’il avait pris, une rafale de Sud-Est vint le masquer et le faire culer vers la baie de Kerbalange. L’ancre de tribord fut mouillée de suite mais n’empêcha pas le navire de toucher par l’arrière sur les rochers de la pointe de cette anse. Une anse à jet fut mouillée dans le chenal et on put faire remuer le bâtiment en virant sur les deux ancres. Malheureusement la mer baissait rapidement et les ancres chassèrent, le bâtiment se trouva échoué sur les roches en donnant de la bande sur bâbord. Dans la journée il glissa et tomba sur la vase du chenal dans la même position. On fut obligé de le décharger et de le vendre sur place. La perte de ce bâtiment est due à une saute de vent et aux remous de courant qui auraient été évités si l’on avait appareillé comme on le devait une demie heure avant la pleine mer. Le pilote a donc commis une imprudence en conseillant au capitaine de partir dans ces conditions, et le capitaine en suivant ce conseil après avoir les observations nécessaires n’a pu encourir aucune responsabilité. En conséquence, la Commission Supérieure des Naufrages émet l’avis que l’aspirant-pilote Le Guillou a encouru un blâme sévère pour l’imprudence qu’il a commise, que le maître au cabotage Bernard en suivant les conseils donnés par le pilote n’a encouru aucun blâme. » (AN Mar CC/4/260)

En mai 1903, c’est un événement atmosphérique exceptionnel qui est à l’origine d’un naufrage et d’une noyade, concernant un bateau-pilote de Tréguier stationné à Plougrescant, appartenant au pilote Rolland Le Guillou. « Le 12 mai, vers 11h 30 du matin, le bateau-pilote Notre-Dame de Plougrescant venant du port de Chalcovi (sic), faisait route pour son poste de pilotage extérieur. Il faisait calme, mer plate. Les voiles étaient hissées, le deuxième ris hors (sic), les écoutes tournées avec du mou. Les hommes étaient aux avirons à l’exception de deux matelots, Le Muzic et Guillou Yves qui, pour soulager la barque avaient embarqué dans le canot et suivaient à l’aviron. Le canot avait aussi sa voile hissée avec un ris. Au moment où l’on arrivait à la pointe du château, le canot tomba sous une trombe de vent qui le fit pivoter et chavirer avant que les deux hommes aient fait aucune manœuvre. Le Muzic vêtu lourdement, ne put saisir l’aviron que lui tendait son camarade, il se noya. Du bateau pilote, on avait vu chavirer le canot qui se trouvait à environ 200 mètres au vent. Immédiatement, le patron fit amener les voiles qui étaient hautes, mais la trombe tombant à bord enveloppa la barque et la fit aussi chavirer. Barque et canot allèrent au fond et purent être renflouées ultérieurement. Tout le personnel fut sauvé à l’exception de Le Muzic. Il résulte de l’enquête que la barque et le canot avaient été enveloppés par une trombe de diamètre assez restreint puisque les bateaux voisins n’ont rien éprouvé de pareil. Le grain de grêle qui a suivi l’événement a bien été ressenti par toutes les barques placées aux environs - on l’avait vu d’ailleurs monter à l’horizon - mais le phénomène violent qui a chaviré le Notre-Dame, a précédé le déchaînement du grain et rien ne permettait de le prévoir. Il semble donc que l’événement ne peut s’expliquer que par une dépression tourbillonnante dont la trajectoire avait passé exactement sur le canot et la barque. Ce phénomène peu fréquent sous nos latitudes et que rien n’annonçait, permet d’attribuer l’événement à des circonstances de force majeure. En conséquence, la Commission Supérieure estime que la responsabilité du patron pilote de la barque et du matelot Le Guillou Yves qui se trouvait dans le canot, ne doivent pas être retenus. Elle propose que la faculté de commander soit conservé au pilote Le Guillou Rolland, inscrit à Tréguier. » (AN Mar /CC/4/ 2 280 /55)

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales