L’église sainte Brigide de Trigavou fait partie des quelques églises anciennes du territoire de la Rance. Mentionnée au 12e siècle, elle est reconstruite dès le début du 14e siècle par les seigneurs du Bois de la Motte qui la transformeront aux 16e et 17e siècles. Les sablières de la chapelle sud font parties des curiosités de l’église. Quant au reliquaire de sainte Brigide, aujourd’hui déposé, il constitue une œuvre remarquable de la fin du 17e siècle de l’orfèvre malouin Guillaume Hamon. Celui-ci habite Dinard au Tertre Corbin en 1701.

- inventaire topographique, Dinan agglomération

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc naturel régional de la Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude

-

Commune

Pleslin-Trigavou

-

Lieu-dit

trigavou

-

Dénominationséglise paroissiale

-

Parties constituantes non étudiéescroix de cimetière

L’église de Trigavou est dédiée à sainte Brigide (455-524), religieuse irlandaise, fondatrice du monastère de Kildare. Elle est mentionnée, au milieu du 12e siècle, comme dépendant de l’abbaye saint Magloire de Léhon. Cette possession est confirmée par une charte en 1181. A partir de 1543, l'église est desservie par les chapelains de la collégiale du Guildo.

Du premier édifice, il ne subsiste pas de vestiges. L’église sera reconstruite à partir du début du 14e siècle par les seigneurs du Bois-de-la-Motte dont le château est édifié plus au sud. Les archives attestent de cette reconstruction en 1310, année en laquelle Jean Goyon, seigneur prééminencier, donnait cinq sols à l'œuvre. De cette période l’église conserve quelques éléments : deux portails gothiques, celui de l’ouest et celui de la chapelle sud et une baie à deux lancettes. Plusieurs remaniements et agrandissements vont se succéder. A la fin du 16e siècle (1589) des travaux sont attestés pour Jean d’Avaugour, seigneur du Bois-de-la-Motte. Les deux grandes verrières de l’est sont vraisemblablement de cette campagne, comme les sablières de la chapelle sud. D’importants travaux sont également mentionnés en 1651, 1658, 1690, comme l’imposant clocher construit contre la chapelle nord et une réfection de la nef. C’est également à cette époque qu’est offert à la fabrique le reliquaire en argent de sainte Brigide, par Guyonne de Montbourcher, marquise du Bois de la Motte en Trigavou et femme de Sébastien de Cahideuc du Bois de la Motte.

Enfin, de grandes fenêtres, en plein-cintre seront ouvertes au début du 19e siècle, tandis qu’une sacristie se greffe en 1816 contre la façade est de la chapelle sud, occultant désormais une partie de la grande verrière du 16e siècle.

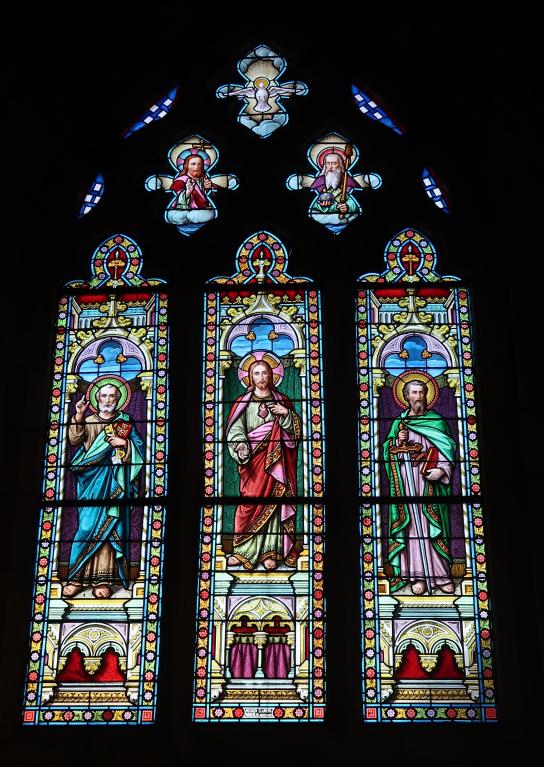

Le vitrail du chœur a été réalisé par un atelier angevin Megnen Clamens et Bordereau en 1887. Les vitraux décoratifs sud du transept et de la nef sont signés E.L., Chartres.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 14e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 1ère moitié 19e siècle

-

Dates

- 1310, daté par source

- 1690, porte la date

- 1816, porte la date

L’église à un seul vaisseau est en forme de T, avec deux chapelles, l’une au nord, l’autre au sud, séparées de la nef par deux arcades. A l’extérieur, elles forment avec le chevet une file de trois pignons insolites que l’on observe dès l’arrivée dans le bourg de Trigavou.

Contre la nef, au nord, est adossé un imposant clocher du 17e siècle, une date inscrite sur un appui de fenêtre indique une campagne en 1690. Il est recouvert d’une toiture en carène dont les quatre angles sont ornés de petites flèches en ardoise.

La nef au nord est aveugle, tandis qu’au sud, elle est éclairée par trois grandes fenêtres en plein-cintre.

La façade ouest, est ornée d’un portail gothique dont les moulures reposent directement au sol, sans base. L’intrados de l’arc est décoré d’une croix sculptée, et de deux têtes.

La sacristie est accolée à l’est, masquant la verrière de la chapelle sud. Dans cette dernière d’intéressantes sablières sont sculptées : des rameaux ainsi qu’une poursuite d'un lièvre et d'un renard par deux chiens. Sur la poutre principale, probablement les portraits des seigneurs commanditaires.

A noter également quelques sculptures, têtes et blasons sur les crossettes des pignons extérieurs.

Maçonnerie de moellons mixtes, avec une corniche en pierre des faluns pour la corniche à modillons de la tour.

-

Murs

- granite moellon

- quartz moellon

- poudingue moellon

- falun

- appareil mixte

-

Toitsardoise

-

Couvrements

- charpente en bois apparente

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Photographe à l'Inventaire