PRÉSENTATION

Entre les 15e et 18e siècles, la Bretagne est l’une des premières provinces toilières françaises. Cette production mobilise une grande partie de son territoire et s'inscrit dans un vaste réseau européen et atlantique. Plusieurs zones de production de toiles coexistent ainsi en Bretagne. Parmi elles, les fines toiles de lin du Centre-Bretagne constituent l'une des plus prestigieuses du Royaume. Le Quillio se situe au cœur de cette manufacture dite des « bretagnes » qui comprend, au plus fort de son activité, une soixantaine de paroisses situées entre Saint-Brieuc, Corlay, Pontivy et Moncontour.

L'industrie toilière apparaît dès le 15e siècle dans l’évêché de Saint-Brieuc mais c'est à partir de la seconde moitié du 17e siècle que la production s’accroît, encadrée par le règlement royal de 1676. Cette intervention du pouvoir central dans une activité commerciale marque les débuts officiels de la manufacture des toiles « bretagnes ». Il impose aux fabricants un label de qualité afin de résister à la concurrence étrangère sur le marché européen. En 1736, les lettres patentes du roi exigent des tisserands des normes de productions précises et contrôlées par des bureaux de marques installés à Quintin, Uzel et Loudéac, afin de garantir la grande qualité des toiles de lin.

La production des toiles « bretagnes » a laissé de nombreux témoins patrimoniaux : maisons de tisserands, de blanchisseurs, de marchands, fontaines et lavoirs, dépendances dédiées au conditionnement des toiles, patrimoine religieux (église, chapelle, croix, retables, chaires à prêcher…) financé par la paroisse avec l’argent de la toile, ou directement par des marchands.

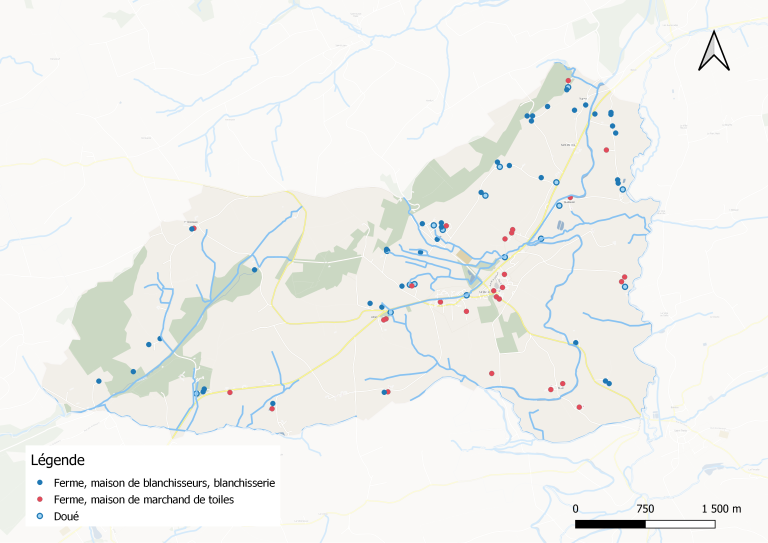

Au Quillio, la quasi-totalité des lieux-dits présente un passé toilier, tourné notamment vers les activités de blanchiment. L’habitat est dispersé, formé de fermes isolées, de petits écarts, à l’exception de Kergouillard, Le Penher, Quilliouzel, Le Reste et Le Roz, plus développés. L’habitat est souvent implanté près des nombreuses sources d’eau de la commune, en lien avec l’activité de blanchiment des toiles.

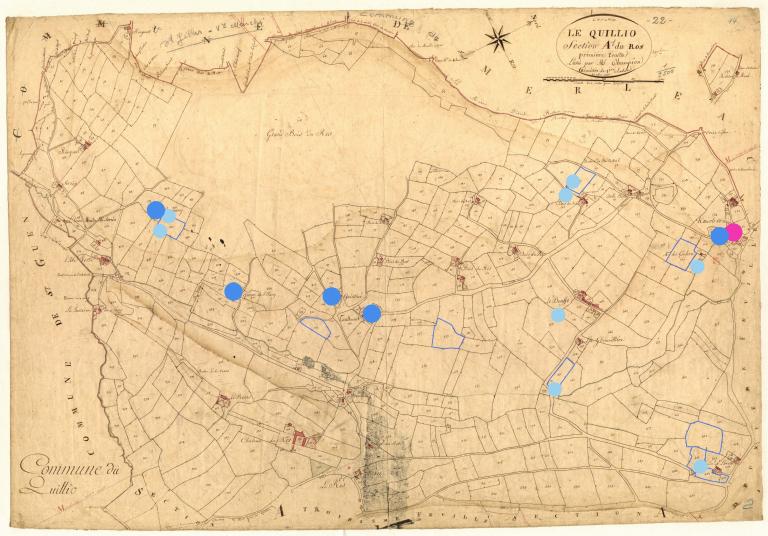

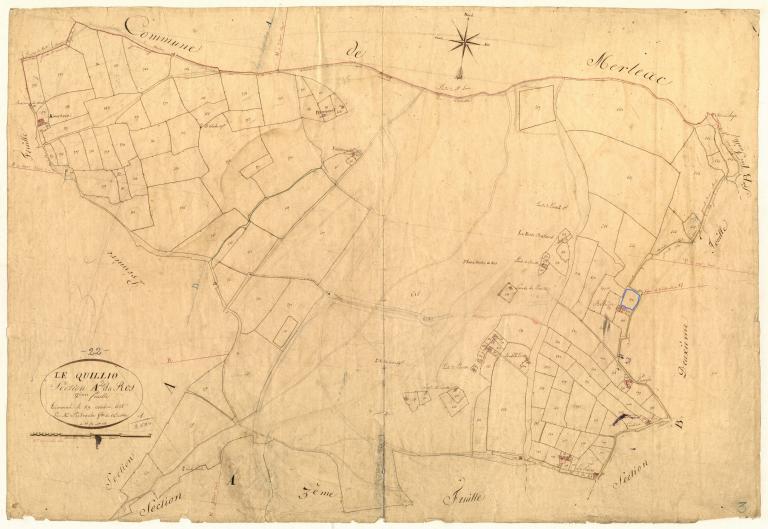

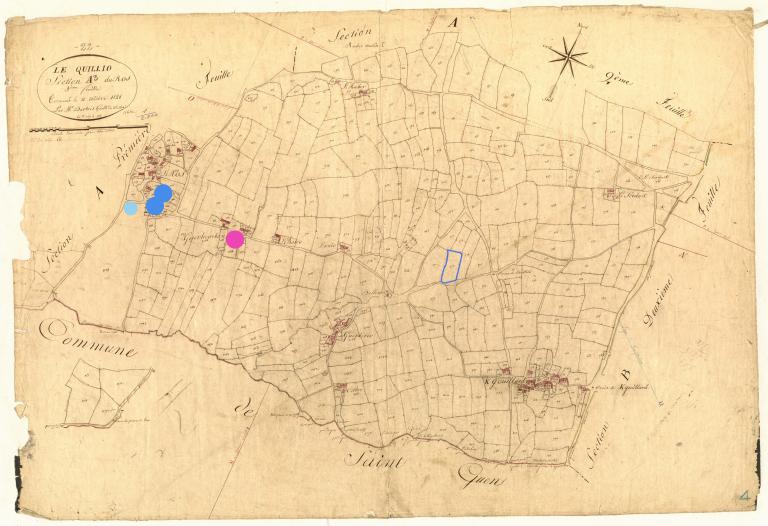

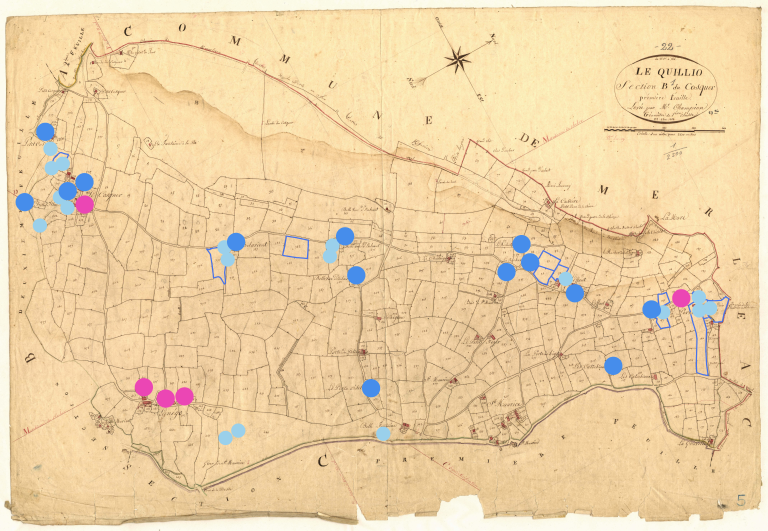

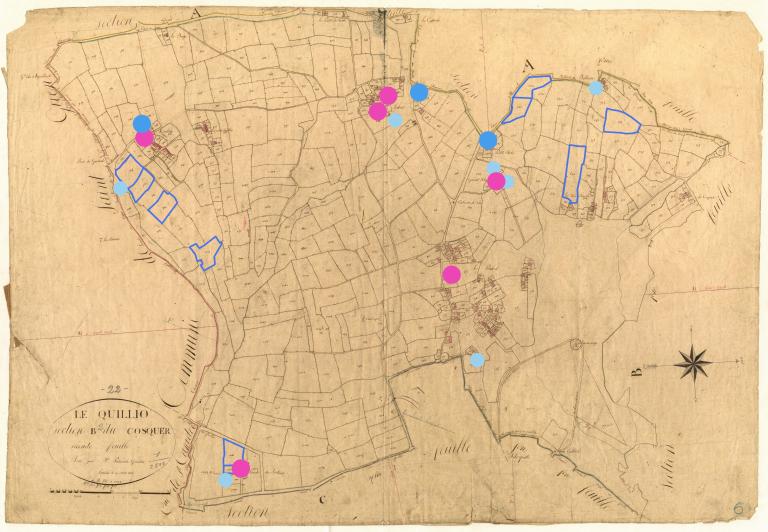

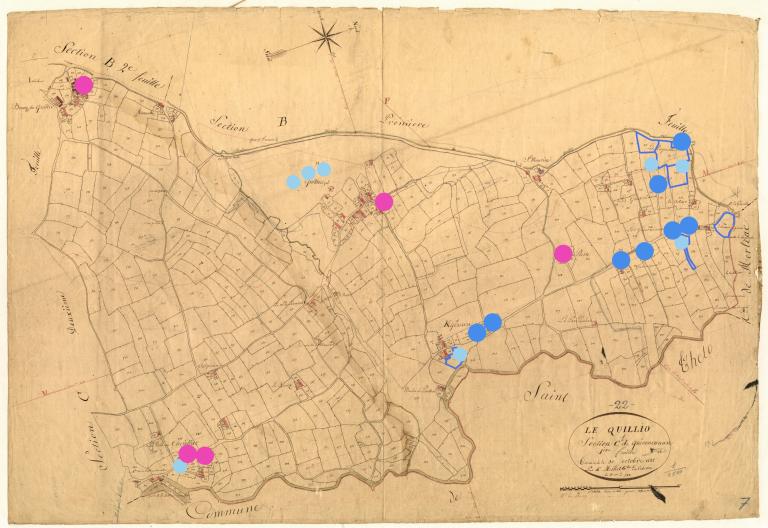

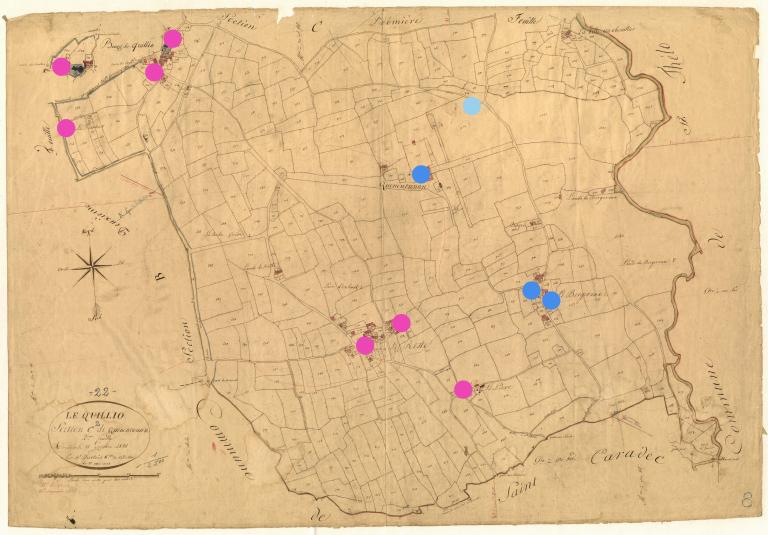

239 éléments bâtis ont été recensés sur la commune en 2023. Ce recensement réinvestit une étude d'Inventaire topographique réalisée en 1996. Grâce aux sources et à l'analyse architecturale, 87 des 239 éléments bâtis recensés ont été identifiés comme ayant un rapport avec l’activité toilière, soit 37% du bâti. Sur ces 87 éléments, 32 ont fait l'objet d'un dossier illustré et documenté. Ce chiffre élevé reste en dessous de la réalité, certains bâtiments liés à l’activité toilière n’ayant pu être identifiés faute d'éléments suffisants. A ce titre, l’étude du cadastre ancien est une source d'information majeure.

FILAGE DU LIN ET TISSAGE DES TOILES : DES ACTIVITÉS PEU DÉCELABLES

Le lin est acheminé sur les marchés et les foires du Centre-Bretagne depuis le Trégor et le Goëlo où il est cultivé. Une partie de ce lin arrive en fil, une autre "en bois" (seulement roui et séché). Il est alors broyé, "pesselé" (assoupli) et peigné pour le transformer en filasse propre au filage. Toutes ces étapes sont réalisées à domicile, comme le tissage. En 1751, on compte entre 800 et 900 tisserands au marché d'Uzel, dont Le Quillio dépend. Peu d’éléments permettent d’identifier les maisons de tisserands car elles ne présentent pas de typologie particulière et ne disposent pas d’annexes. Ce sont de modestes logis : à une ou deux pièces au sol, souvent sans comble à surcroît, avec des ouvertures à linteau de bois dans la majorité des cas. Le métier à tisser est installé aussi souvent que possible dans une pièce sans feu, voire dans l'étable ou autre dépendance, pour préserver une hygrométrie favorable à la souplesse du fil. Lorsqu'il est placé dans la salle, on peut penser que le plus souvent la pièce n'est pas vraiment chauffée. Située à l’entrée nord-ouest du bourg, « La Rangée » » abrite une douzaine de logis de tisserands construits en alignement. Au Reste, les trois logis élémentaires alignés au centre de l’écart abritaient peut-être des tisserands. A L’Ile Verte, la gravure simplifiée d’une navette, sur le linteau d’une maison datée 1711, permet de l’attribuer à un tisserand. La moindre visibilité de ces artisans s’explique par l’omniprésence des blanchisseurs, dans une paroisse réputée pour le blanchiment des toiles.

LA FORTE PRÉSENCE DES MARCHANDS DE TOILES

Les tisserands vendent leurs toiles aux marchands dans l’une des villes-marchés de la manufacture. Le Quillio est à 6 km environ du marché d’Uzel et à une vingtaine de km du marché de Loudéac. Trente marchands vivent au Quillio entre 1781 et 1790 et y confient leurs toiles à des blanchisseurs. Une fois blanchies, ces toiles sont ramenées chez les marchands pour être apprêtées et emballées, avant d’être transportées jusqu'au port exportateur : Saint-Malo dans la majorité des cas, Morlaix, Nantes, Landerneau et Lorient pour un petit pourcentage.

Une douzaine d’écarts s’est constituée autour d’une ou plusieurs maisons de marchands de toiles, près desquelles gravitent de modestes fermes-blanchisseries. Les quelques habitations de marchands isolées (La Plesse, Le Parc, Le Grand Bôlu, Le Penher, La Lande du Reste) ne sont jamais bien loin d’une ferme-blanchisserie (moins d’un kilomètre). La majorité de ces maisons de maîtres est implantée le long des anciens chemins vicinaux figurés sur le cadastre de 1828 : chemin de Saint-Caradec au Quillio (sud-ouest), de Saint-Thélo au Quillio (sud-est), de Kermorleven à Uzel, et du Quillio à Uzel (nord).

Le recensement du patrimoine corrobore les chiffres fournies par la bibliographie : 28 maisons sont identifiées comme ayant pu appartenir à des marchands de toiles. Les périodes de construction coïncident avec celles de la manufacture : deux sont construites au 16e siècle (La Ville-au-Chevalier 2e moitié 16e siècle, Kerivalan fin 16e-début 17e siècle), dix au 17e siècle, seize au 18e siècle.

Dix fermes du 17e siècle semblent associées au commerce de la toile. A cette époque, en milieu rural, le simple fait d’avoir un étage habitable, un grand grenier et des baies en pierre de taille de granite signale une certaine aisance. Or, dans un secteur déshérité sur le plan agricole, seuls les paysans qui ont une double activité, en l’occurrence celle de marchand de toiles, disposent de revenus suffisants pour avoir une chambre haute. Ils habitent des logis dit à fonctions multiples, regroupant sous le même toit habitation et fonctions agricoles (étable, grenier). Bôlu, La Plesse, Le Reste, Lanégoff, Guerbourbon et La Ville-au-Chevalier en offrent plusieurs exemples.

Au 18e siècle, les marchands continuent à construire dans la campagne (La Ville-au-Chevalier, Lohan, Le Cosquer, La Lande du Reste, Le Parc, La Perrière, Kermorleven…), probablement pour rester au plus près des blanchisseries dont ils sont propriétaires et pour poursuivre une activité agricole. D’autres marchands de toiles choisissent de construire dans le bourg. Etablies à proximité de l’église, ces maisons attestent du statut privilégié de leur commanditaire (rue des Promenades, rue des Tisserands, rue des Lavandières), à l’image des Legris-Duval, famille noble originaire de Landerneau. Ils semblent délaisser l’activité agricole pour se spécialiser dans le commerce de la toile. Ce choix d’implantation s’explique peut-être par leur statut social, les nobles ne possédant pas de blanchisseries.

Dans les écarts comme dans le bourg, le modèle à 3 ou 5 travées régulières et façade ordonnancée se généralise au 18e siècle, avec des variantes dans les détails de construction et dans la taille des maisons, plus ou moins grandes suivant la richesse des commanditaires. Ce modèle, inspiré de l’architecture classique, laisse peu de place au décor. Les encadrements de baies et les corniches en granite contrastent avec les murs en moellons de schiste soigneusement équarris. Plusieurs de ces maisons sont ornées de petites lucarnes, de niches à Vierge avec la date de construction, exceptionnellement d’un balcon (Le Cosquer). La cuisine est parfois déplacée à une extrémité du logis (Lohan, rue des Lavandières) ou dans un pavillon latéral (4 rue des Tisserands, rue des Promenades). La fréquentation régulière de Saint-Malo et de son arrière-pays a fourni aux marchands de toiles de la manufacture une ouverture aux nouvelles tendances de l’architecture du 18e siècle. Elles portent la marque des ingénieurs du Roi qui travaillent à Saint-Malo : volumes simples, importance accordée aux parties hautes et à la régularité des lignes, parcimonie du décor.

La distribution intérieure est organisée autour du vestibule d’entrée qui contient le grand escalier en bois, à retours et jour central. Cet ouvrage de charpenterie est construit entre le mur de refend et la grande cloison en menuiserie qui séparent le vestibule de la cuisine et de la salle. Des balustres soutiennent la main courante de l’escalier. Quelques variantes existent : au 4 rue des tisserands, l’escalier est établi entre deux cloisons en menuiserie, tandis qu’à Lohan, dans la maison n°2 (1717), l’escalier est construit entre deux murs de refend avec un grand jour central lié à la largeur inhabituelle du vestibule d’entrée. Autre variante à Lohan, dans la maison n°1 (1758), l’escalier est rejeté dans le vestibule d’une entrée secondaire et étroite.

Parmi les dépendances qui ferment la cour, la « pilerie » est indissociable de la maison de marchand de toiles. C’est un atelier où sont apprêtées et emballées les toiles avant d’être transportées puis être expédiées à l'étranger. Les pileries sont difficiles à identifier avec certitude en l’absence d’inventaires anciens. Leur apparence et leur emplacement différent suivant les exemples. A Kerivalan et à La Ville-au-Chevallier, le logis intègre la pilerie ouvrant sur la cour par une large porte charretière. A Lohan, la pilerie est édifiée en face du logis, autrefois couverte d’un toit à croupe, aujourd’hui en ruines. Au Cosquer, elle est abritée dans le bâtiment construit au nord, en retour d’équerre du logis. Au Penher, la pilerie épaule le portail et ferme la cour à l’ouest.

UNE PAROISSE SPÉCIALISÉE DANS LE BLANCHIMENT DES TOILES

Le Quillio se distingue des autres paroisses de la manufacture par son nombre important de blanchisseries, une quarantaine recensée dans les archives notariales et privées. L’Inventaire du patrimoine a ainsi recensé 59 éléments liés à l’activité de blanchiment : une quarantaine d’habitations de blanchisseurs et 19 lavoirs. Plusieurs facteurs ont favorisé l’établissement de blanchisseries au Quillio, d’une part l’existence de multiples sources liée aux nombreuses eaux souterraines, d’autre part le nombre important de marchands de toiles. Or, ces derniers ont la mainmise sur les blanchisseries.

Une fois tissées, les toiles sont blanchies afin d'enlever au textile sa couleur écrue. Après leur trempage dans un mélange d’eau et de farine, puis leur lessivage dans de grandes cuves en bois, les toiles sont lavées dans des lavoirs appelés « doués », puis mises à blanchir (grâce à la photosynthèse) sur les “étendoirs”, vastes étendues souvent incultes. Doué et étendoir sont les deux éléments essentiels d’une blanchisserie artisanale. Tous les doués ne sont pas signalés dans le cadastre ancien de 1828. Pour les retrouver, l’aide des habitants est précieuse. Certains sont bien conservés et entretenus, d’autres sont enfouis sous la terre et la végétation. L’étude du cadastre ancien permet de localiser 37 étendoirs à proximité des doués. Ce chiffre était probablement supérieur à l’époque de l’expansion de la manufacture. Par ailleurs, l’opération de lessivage qui nécessite de faire bouillir l’eau a laissé peu de traces : une buanderie dite « blanchisserie d’ahaut » est figurée sur un étendoir à La Perrière (section B1, parcelle 145), « un appartement servant de buanderie » est mentionné entre la cuisine et le cellier, dans l’inventaire des biens de la ferme-blanchisserie de Bel Orient (1827), avec ses cuves et ses barriques de cendres. En l’état des recherches, il est encore difficile de déterminer si l’opération de lessivage avait lieu en extérieur ou dans une buanderie, peut-être les deux.

Le « doué » est un bassin rectangulaire d’environ quatre mètres sur trois, divisé en deux. Il est constitué de « palisses », longues dalles de schiste ardoisier posées sur chant, provenant des carrières de Liscuis à Laniscat (situées à moins de 30 km, dans l’actuelle commune de Bon-Repos-sur Blavet). Le fond du bassin est également dallé de schiste. L’alimentation est assurée par une source captée via une fontaine. L’évacuation de l’eau de rinçage se fait dans le champ ou le pré voisin. De rares exemples sont maçonnés avec des moellons de pierres locales (La Ville-au-chevalier, Le Cosquer).

Les blanchisseries sont réparties sur l’ensemble de la commune, à l’exclusion du Grand Bois du Roz et de La lande de Lorette. On observe une forte concentration au nord-est, à flanc de crête et le long de l’Oust qui sert de frontière communale entre Le Quillio et Saint-Thélo. Dans leur grande majorité, les doués appartiennent aux marchands, ils sont construits sur autorisation seigneuriale et sont loués aux blanchisseurs. Dans les écarts du Cosquer, de Lanégoff, de La Perrière, de Kermorleven, de Kerivalan, de La Ville-au-Chevallier et de Lohan, maisons de marchands et de blanchisseurs, doués et étendoirs sont établis à peu de distance les uns des autres, de manière à faciliter l’organisation du travail. La localisation des doués et des étendoirs sur le cadastre ancien facilite l’identification des habitats de blanchisseurs. Par ailleurs, un réseau de chemins relie les blanchisseries isolées aux maisons de marchands, comme celle de Bel Air à Lohan, de Bel Orient et de Bellevue au Cosquer, de La Plesse au Parc d’en bas.

LIEN ENTRE PROSPÉRITÉ TOILIÈRE ET CHANTIER PAROISSIAL

L’existence d’un important milieu de marchands de toiles au Quillio permet à la fabrique paroissiale de s’enrichir. Les comptes montrent une croissance des offrandes dès la seconde moitié du 17e siècle, liée à un niveau de richesse élevé. Des marchands siègent dans le général de la paroisse où ils sont très impliqués dans les chantiers paroissiaux et l’embellissement de l’église. Ainsi, la peinture des fausses voûtes du transept sud est commanditée en 1686 au peintre pontivien Dupont, par les marchands de toiles François Hervé (Du Penher) et Joseph Colin (Questenguy ?). D’autres réalisations aujourd’hui disparues figurent dans le plan d’embellissement de l’église : quatre retables, une chaire, un tabernacle, des tableaux, la peinture du jubé ou encore le dôme de l’horloge. Au 18e siècle, on procède à la construction de l’imposant clocher-porche (1751) et de la chapelle des fonts baptismaux. En 1773, le portail de l’enclos reçoit une belle grille de fer forgé réalisée par G. Orry, forgeron de Grâce-Uzel. En 1775, Jean-François Le Goff, marchand de toiles à La Ville-au-Chevallier, cofinance la chaire à prêcher. Toujours pour le compte de la fabrique, Jacques Guillo-Lohan, marchand de toiles à Lohan, achète en 1790 une partie des biens de l’abbaye de Bon-Repos mise en vente comme bien national. Pour recevoir ce mobilier – lambris de hauteur, lutrin, maître-autel à suspension eucharistique, confessionnaux – l’ancien chœur de l’église est démoli et remplacé, l’année suivante, par un nouveau chevet à trois pans.

Chargée d'études Inventaire