fin 14e siècle : mention de la paroisse.

1552 : Date portée sur le calvaire. La famille de Penguern (voir dossier PENGUERN, manoir) finance partiellement la construction de l'église. Mise en place probable de l'ossuaire (vestiges en forme de cariatides entreposés dans l'église).

1586 Construction du porche sud qui porte la date (sablière est) ainsi que les armoiries de Penguern (Yves de Penguern avait épousé Marie de Kermorial).

1615 Date portée sur une des 12 statues d'apôtres du porche exécutées par Yves Cevaër.

Entre 1666 et 1699 Grande campagne de reconstruction initiée par Jacques de Penguern.

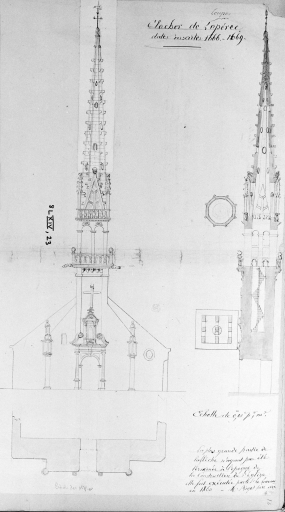

Un procès-verbal de 1666 fait état du clocher qui " est si caduq et indigent de réparation qu'ils [les paroissiens] sont sont obligés de le dessandre [sic] pour le réediffier de neuf " . Le pignon ouest et la nef portent, à l'extérieur et à l'intérieur, des litres peintes aux armes des Penguern et des familles alliées.

Reconstruction du massif occidental ; la porte ouest porte la date de 1666 et la partie inférieure de la tour l'inscription : C : QVEINNEC. F : 1669.

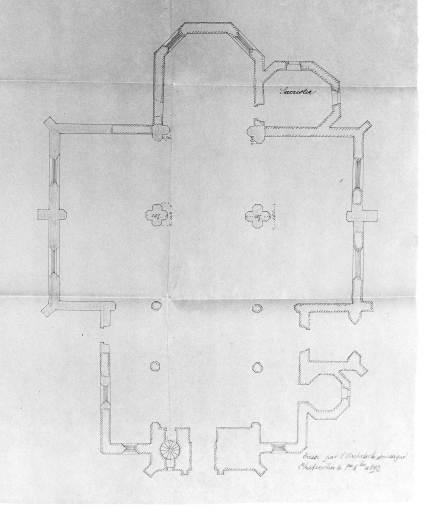

En 1699-1700, prolongement de la nef, agrandissement du choeur, mise en place d'un chevet à pans coupés de type Beaumanoir et reconstruction de la sacristie sud. Destruction des anciennes baies du choeur portant les armoiries des Penguern et réaménagement de la partie est du transept. Construction probable de la chapelle des fonts. Cloche datée 1681 donnée par Jacques de Penguern.

Fin 17e siècle Après l'achèvement des travaux de gros oeuvre, mise en place des grands retables nord et sud.

1760-1766 Importante campagne de travaux pour laquelle on utilise le granite extrait de la perrière de Locronan . Doublement probable du bras sud, élargissement du pignon ouest laissant en légère saillie la partie initiale du 17e siècle, reconstruction de la chambre des cloches et de la partie inférieure de la flèche (elle ne sera achevée qu'en 1860).

1844 D'après le cadastre, l'église s'élève au milieu d'un enclos composé d'un cimetière et d'un ossuaire situé dans l'angle sud-ouest. Elle forme, avec le presbytère entouré d'un jardin et de communs, le centre du village ; cette structure sera profondément bouleversée à la fin du 19e siècle.

1860 Achèvement de la partie supérieure de la flèche d'après le projet de l'architecte Joseph Bigot ; les travaux sont exécutés par l'entrepreneur Le Naour de Quimper.

L'exiguïté du cimetière et la vétusté du presbytère entraîneront le transfert du premier et à la destruction du second ; l'espace ainsi libéré permettra d'élargir les voies de communication et d'agrandir l'église vers le nord.

1883 Transfert du cimetière.

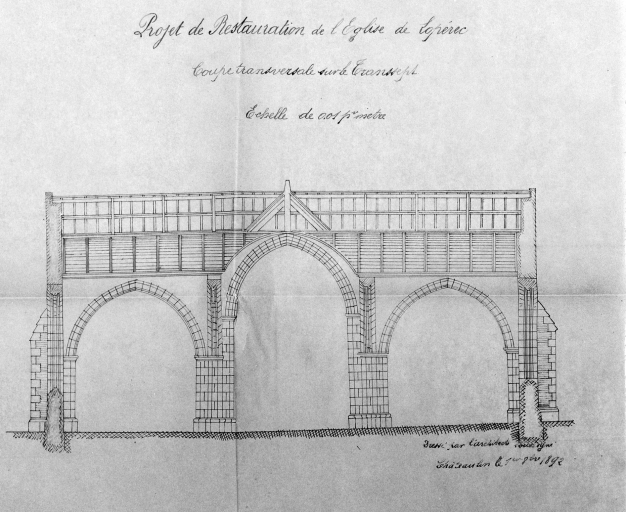

1894 Fin des travaux d'agrandissement et de restauration suivant le projet de l'architecte Gassis de Châteaulin et adjugés à l'entrepreneur Le Naour de Quimper pour 14 875 Francs. La reprise des piliers du transept, l'adjonction du bras nord à double pignon et la reprise du double pignon sud nécessitera la réfection totale des charpentes. Rajout de la sacristie nord.

Architecte du département du Finistère (1835-1873). Architecte du diocèse de Quimper et de Léon (1837-1892).