1835 : Construction d´une cale embarcadère (quai de l´ouest). La pierre de taille pour le parement et les moellons de « porphire granitoïde » proviennent d´une carrière située entre le Faou et Rumengol, au hameau de Runjoaïc. Les pierres « pour perrès » proviennent d´une carrière située entre le Faou et l´Hôpital-Camfrout, à une distance de 4 km. La grauwacke est extraite d´une carrière près de la chapelle de Rumengol. On emploie la chaux acheminée depuis Brest.

Le montant présumé de marchandises annuellement exportées (essentiellement bois de chauffage et de construction) est de 4 000 tonneaux ; l´entretien alloué par l´État pour l´entretien du port s´élève à 1670 livres.

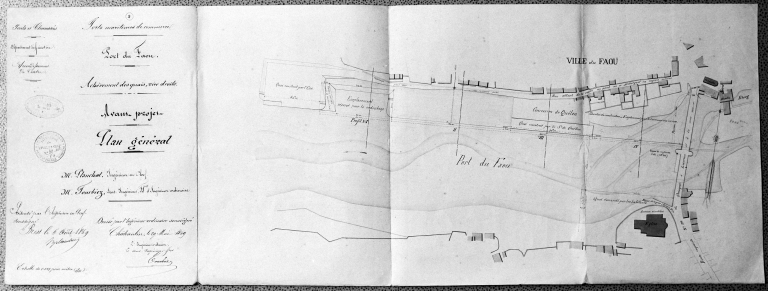

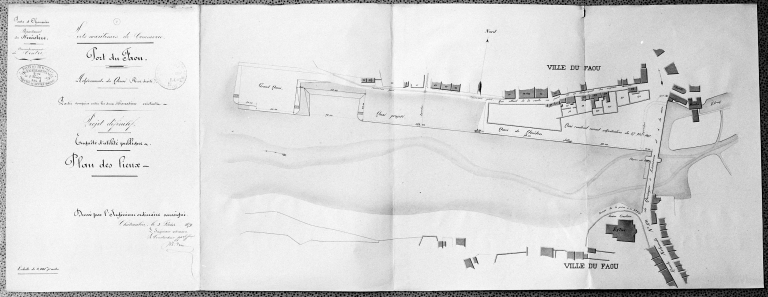

1840 : Sur l´initiative d´un particulier, Monsieur de Quélen, achèvement d´un quai qui portera son nom.

1878-1879 : Prolongement du quai de Quélen jusqu´au pont. Provenance des matériaux : pierre de taille de kersanton de l´Hôpital-Camfrout « dans les meilleurs bancs, du grain le plus serré et sans veine gravelure, fils, délits ni autres défauts ». Les moellons, à défaut de matériaux convenables sur place, proviennent de l´Ile Longue. On fait appel à trois fournisseurs pour le ciment : Knight Bevan et Sturger de Londres, Longuety de Boulogne et Farachon de Gesvres dans le Pas-de-Calais. Le sable provient des grèves de la côte atlantique située entre Bertheaume et l´Aber Ildut.

1896-1900 : Entretien et reconstruction partielle du quai ouest et du quai Quélen.

1882 : Achèvement du quai du centre et probablement de la darse.

Photographe à l'Inventaire