Conditions de l'enquête

Le recensement sur le terrain s'est effectué durant les étés 1995 et 1996.

484 maisons sur un total de 3244 immeubles (chiffres INSEE 1990), soit 14,9 % du bâti, ont été repérés.

26 maisons, soit 8 % ont fait l'objet d'un dossier. 13 dossiers ont été ouverts pour la seule commune du Faou (dont 11 maisons urbaines) ; la spécificité de l'habitat urbain du Faou fait qu'il n'a pas été traité ici (voir dossier Le Faou, MAISONS).

Les maisons situées dans les agglomérations, à cause de leur nombre élevé et de leur caractère tardif et répétitif, n'ont pas été recensées d'une manière exhaustive ; les observations les concernant ont été intégrées au niveau des dossiers d'ensemble (voir Lopérec : VILLAGE, Pont-de-Buis : VILLE, Quimerc'h : VILLAGE, Rosnoën : VILLAGE, Rumengol : VILLAGE).

La synthèse de l'aire d'étude qui suit concerne donc uniquement l'habitat rural proprement dit, c'est-à-dire les maisons et fermes isolées ou situées en écart.

Liste des maisons sélectionnées :

Le Faou : Guervenec.

Lopérec : Breuil Bras, Cléguer, Kervent, Penhoaden.

Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h : Goazanou, Kergadalen, Kergaëric, Kerivin, Kerreun, Kervriou, Nonnat Izella.

Rosnoën : Parc ar C'hoat.

CARACTERES HISTORIQUES

52 maisons, sur un total de 484 repérées, datent des 16e et 17e siècles ; ce nombre important s'explique exclusivement par les chiffres obtenus pour les maisons urbaines du Faou. Pour les maisons situées en secteur rural, les données sont sensiblement différentes puisque peu de constructions de cette période ont été conservées.

Des résultats obtenus se dégagent plusieurs tendances :

- Entre 1650 et le début du 18e siècle, époque qui correspond pourtant à l'essor économique du secteur, peu d'individus sont conservés ; le taux de disparition est, sans aucun doute, assez élevé.

- Les maisons à avancée (voir infra) comptent parmi les plus anciennes du canton (1681, 1689, 1713).

- Deux maisons semblent avoir été des demeures de prêtre : Kerreun à Pont-de-Buis et Verzu à Lopérec en état de vestiges, où est conservé un linteau daté 1820 figurant un calice et des chandeliers.

- Au 18e siècle, malgré un ralentissement généralisé de l'activité, le nombre de maisons construites et parvenues jusqu'à nous est notable, surtout à Quimerc'h et Pont-de-Buis, moins à Rosnoën et Lopérec. Ensuite la reprise est réelle durant la première moitié du 19e siècle, surtout à Lopérec, Quimerc'h et Pont-de-Buis. Elle est suivie, comme ailleurs en Bretagne, par une très forte augmentation des constructions entre 1850 et 1914. Il est certain que ces maisons nouvellement construites remplacent, in situ, un habitat plus ancien.

- Mise à part la commune du Faou, environ 300 maisons recensées, soit environ 62 %, ont été bâties entre 1800 et 1940.

- L'activité grandissante de la poudrerie de Pont-de-Buis tout au long de cette période et au-delà de la Première Guerre mondiale, elle est non seulement à l'origine d'un habitat ouvrier à la périphérie de la ville, mais aussi de la conservation de l'habitat rural traditionnel où s'est maintenue jusqu'à une époque récente une petite exploitation agricole assurée par une partie de la population qui travaillait en même temps à l'usine.

CARACTERES ARCHITECTURAUX

Situation, milieu naturel, économie

Le canton du Faou est composé de quatre communes (Le Faou, Lopérec, Pont-de-Buis-Lès-Quimerc'h, Rosnoën), elles-mêmes issues d'un regroupement de six communes (Rumengol rattachée au Faou, fusion de Logonna-Quimerc'h avec Pont-de-Buis et Quimerc'h). Le territoire qui fait intégralement partie du Parc Naturel Régional d'Armorique, couvre 12 637 hectares et comptait au dernier recensement 6420 habitants.

Le milieu naturel est extrêmement varié, à la fois escarpé, agricole et maritime. Partant du nord, des confins des Monts d'Arrée, de la forêt du Cranou et des hauteurs arides de Quimerc'h et de Lopérec, le relief descend en courbes vallonnées jusqu'à la mer. Sa limite orientale est formée par la rivière de la Douffine (ou Dourduff) qui se jette près de Pont-de-Buis, accessible à marée haute, dans l'Aulne qui, en contournant Rosnoën, déverse ses eaux dans la rade de Brest. Au nord, le territoire est délimité par le massif de la forêt domaniale du Cranou et la rivière du Faou qui, elle aussi, se jette dans la rade de Brest. Lopérec, Pont-de-Buis et Quimerc'h ont des territoires accidentés et seules leurs parties sud, plus abritées, se prêtent à une exploitation agricole plus intensive. Au nord d'une ligne allant de Rumengol et Kostalan (Quimerc'h), vers Tourquélennec et le Nivot (Lopérec), l'habitat est plus clairsemé à cause de la pauvreté du sol et de l'exposition aux forts vents dominants. La commune de Rosnoën forme une presqu'île entourée des rivières maritimes de l'Aulne et du Faou ; son territoire, remembré et exposé aux rigueurs des bords de l'océan sur sa crête centrale, est fertile sur les versants nord qui descendent doucement vers la rivière.

A l'intérieur des terres, c'est un paysage de polyculture et d'élevage bovin et porcin qui prédomine, mais de nombreux villages commencent à être désertés. Les forêts, reboisées depuis une trentaine d'années de résineux, sauf la forêt domaniale du Cranou composée de feuillus, permettent une exploitation raisonnée. Les bords abrités de la rivière du Faou se prêtent, depuis peu, à la culture des arbres fruitiers et à l'élevage de truites et de saumons.

La culture du cerisier, aujourd'hui inexistante, était très répandue au 19e siècle dans le secteur de Lopérec et de Quimerc'h :

Le pays qui environne la poudrerie de Pont-de-Buis est peut-être le plus délicieux de toute la Bretagne. Rien ne peut peindre l'aspect de ces collines accidentées et couvertes au printemps d'autant de fleurs que de verdure. Là, les maisons sont généralement isolées qu'agglomérées en village et chacune d'elle est comme enveloppée dans un petit bois de cerisier dont la culture est l'une des industries principales du cultivateur. Ces mille oasis couvertes de leurs bouquets de fleurs blanches et rosées émaillent cette riante campagne et en font un véritable jardin anglais. Quand vient la maturité des cerises, les voilà transformées en marché aux fruits. Des centaines de paysans, les uns à pied, les autres en charrette, portent leur récolte au marché du Faou, débouché principal des cerises, et entrepôt de Brest, qui en absorbe une partie et expédie l'autre aux îles anglaises. Ne parlez pas aux communes de Lopérec, Quimerc'h et Saint-Segal de renoncer à leurs cerisiers qui leur donnent une quinzaine entière de jeux et de plaisirs, comme les vendanges en procurent aux pays vignobles (Ogée, 1845).

Publiées en 1837 sous la rubrique Constructions nouvelles , les observations faites par Duchâtellier, bien que très succintes, sont intéressantes puisqu'elles confirment l'usage encore généralisé du chaume comme matériau de couverture et la persistance d'un habitat très sommaire : On remarque peu de bâtisses nouvelles. Toutefois les ouvertures en sont plus grandes, et les familles qui prennent le parti d'édifier des maisons, les font plus élevées et plus spacieuses. L'usage des toitures en ardoises prend quelque faveur. Mais à côté de ces améliorations, on compte plusieurs communes des cantons de l'intérieur où des huttes en mottes, recouvertes de paille ou de bruyère, sont les seules constructions nouvelles qui répondent aux accroissements de la population. Les ouvertures ou lucarnes des anciennes constructions rurales de ce pays n'ont pas plus de 30 à 35 centimètres de dimensions. Ces "huttes en mottes" semblent correspondre aux loges de charbonniers et de sabotiers, populations semi-nomades et saisonnières, donc à un habitat éphémère qu'on retrouvait dans les zones forestières mais dont ne subsiste pas de traces.

A propos de Rosnoën, Ogée (1845) est également très critique à l'égard de l'habitat : Malheureusement ce pays est peu avancé en civilisation. Les maisons y sont aussi mal percées que mal aérées et les habitants sont tellement adonnés aux liqueurs fermentés que la fièvre, fréquente en cette localité, n'a d'autre remède pour eux que le vin ou l'eau-de-vie.

Dans ses " Recherches statistiques" parues en 1837, Duchâtellier note que le froment est peu cultivé, sauf dans des zones qui peuvent être facilement amendées d'engrais marins. Le blé noir et la pomme de terre sont largement mis en culture. Immédiatement après la récolte, les céréales sont "déposées dans des huches ou dans des greniers . En ce qui concerne la culture du lin et du chanvre, elle se limite à un usage strictement privé, chaque famille ne cultive le chanvre que pour ses besoins, c'est-à-dire de manière à récolter 25 à 40 kilogrammes de filasse pour faire la toile dont elle a besoin.

A Rosnoën, la toile est la plus usuellement employée pour la fabrication des vêtements ; on la fabrique sur les lieux ; elle est très grossière. En revanche, la nourriture est généralement très abondante dans les fermes. (Ogée, 1845).

A Logonna-Quimerc'h, Lopérec et Quimerc'h, l'élevage de moutons était assez répandu fournissant Brest en viande de boucherie ; les moutons, d'après Duchâtellier, vaguent sur les landes et les montagnes incultes dont la propriété est communale ou indivise". En ce qui concerne les routes et les chemins, ils sont décrits en mauvais état et fort mal entretenus.

Sur les hauteurs de Quimerc'h et Lopérec, les landes avaient des étendues considérables. Dans les vallons le terrain est fertile ; on y sème du froment, du seigle, de l'orge et du blé noir ; les prairies y produisent du foin estimé. (Ogée, 1845).

Composition d'ensemble

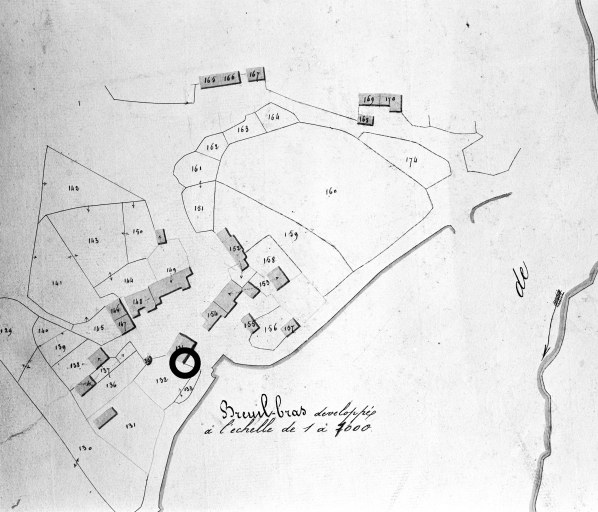

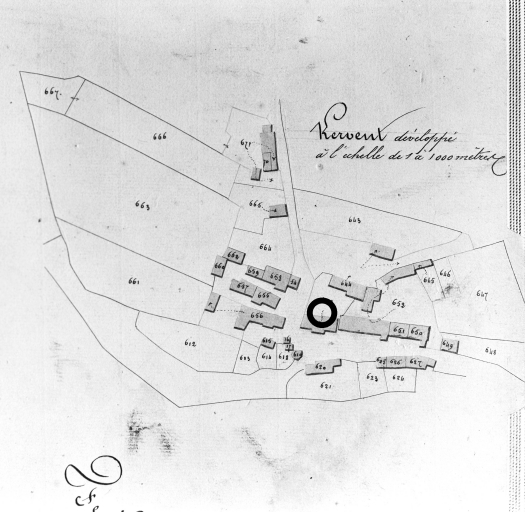

L'implantation isolée est rare et semble relativement tardive, de toute vraisemblance postérieure à 1800. La majorité des maisons se situe au sein de villages à l'origine composés de plusieurs exploitations agricoles disposant chacune d'espaces ouverts, voire communiquant ainsi que de dépendances. Les premiers plans cadastraux montrent des structures anciennes avant les modifications récentes, notamment à Breuil Bras, Glujau Vihan, Glujau Astach ou Kervent en Lopérec. Trois, six, voire plus de fermes, avec leurs logis exposés au sud, forment des unités disposées soit en parallèle, soit d'une manière irrégulière, mais toujours adaptées aux contraintes du terrain ; parfois, un petit réseau de chemins crée une circulation interne et dessert l'ensemble qui compte, surtout à Lopérec et Quimerc'h, un grand nombre de fours à pain ou de maisons de four. Certains villages abritent trois ou quatre fours individuels.

Cette organisation spatiale de l'habitat ancien aggloméré, surtout observable dans le nord et le nord-est du canton, au-dessus de la ligne définie plus haut, correspond aux zones les plus inhospitalières et les plus isolées ; l'occupation du sol y est moins dense que dans le reste du canton, mais les écarts sont généralement plus développés.

En ce qui concerne les parties constituantes telles qu'étables, écuries ou celliers, les transformations récentes occultent souvent les fonctions et les dispositions d'origine. En règle générale, ils forment un alignement avec le logis, se situent autour d'une cour ou la délimitent au sud. La grande ferme de Kerancroc'h à Logonna-Quimerc'h, construite en 1848, conserve un corps de passage abritant de grandes écuries rajoutées à la fin du 19e siècle, disposition rare qui prouve, confirmé par l'histoire du lieu, l'élevage de chevaux à cet endroit.

L'existence de trous d'attache pour le bétail, à l'intérieur ou à l'extérieur, désigne clairement la fonction du bâtiment ; de petites niches réservées dans la maçonnerie servent, par la mise en place d'une ardoise centrale évidée, à passer une corde pour attacher chevaux ou vaches. Ce système pouvait être également en bois comme le confirme le seul exemple rencontré à la Forêt en Rosnoën : une longue pièce en orme, polie et trouée à son extrémité, a été intégrée à cet effet dans la maçonnerie lors de la construction de l'étable.

Plus tard, surtout depuis le milieu du 19e siècle, on retrouve des trous d'attache du même style situés au-dessous de la corniche du toit où ils servaient à accrocher l'échelle lors des travaux en toiture ; cette disposition a été progressivement remplacée, à la campagne, mais aussi en ville, par des anneaux en fer.

L'artisanat traditionnel au sein même de la ferme n'est pas rare ; ainsi, la marque du forgeron est gravée sur un linteau à Kerguët en Pont-de-Buis.

Vingt-cinq puits, simples et sans décor, presque toujours mutilés ou en très mauvais état, ont été repérés ; la superstructure était généralement formée d'une voûte en moellon. Le puits de Lingoguet à Lopérec porte la date de 1855, celui de Kergaëric en Logonna-Quimerc'h probablement de la seconde moitié du 19e siècle. Duchâtellier constate en 1837 que Le Faou, Logonna-Quimerc'h et Rosnoën ont des eaux potables en abondance, , qu'à Lopérec, les eaux potables sont abondantes dans quelques endroits seulement, et qu'à Quimerc'h, les eaux potables manquent pendant les grandes chaleurs.

Tout comme dans le canton voisin de Châteaulin, l'existence de cadrans solaires a dû être fréquente ; aujourd'hui, quelques rares spécimens sont encore en place comme à Kermorvan en Logonna-Quimerc'h, daté 1760 et Pen ar Hoat Saliou en Lopérec, daté 1796.

Fournils et fours à pain

Une quarantaine de fournils et de fours à pain a été recensée ; leur fréquence est particulièrement importante à Lopérec et à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h (respectivement 12 à 15).

Le fournil, véritable maison du four, est une construction indépendante, parfois assez éloignée du logis. Il s'agit d'un espace couvert sous charpente qui permet de stocker les réserves de bois et de fagots ; on y distingue parfois, à l'intérieur, des trous d'attache pour les bêtes. L'entrée du four à pain, de plan arrondi ou carré en saillie, est aménagée dans le pignon comme à Kervern, Breuil Bras et Tourquélennec à Lopérec.

Le four à pain, de forme semi-circulaire ou rectangulaire, se situe souvent à proximité du logis formant alignement, mais en léger retrait (Nonnat Izella et Kerreun à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, Toulancoat à Rosnoën. La voûte était souvent protégée par une toiture indépendante, soit en appentis, soit par un toit à deux pans ; ces dispositions sont rarement conservées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des fours à pain construits en briques, en plâtre ou en ciment, ont parfois été mis en place.

Poêles à crêpes

Dix poêles à crêpes ont été repérés, huit à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h (le Drenit, Stang ar Voud, Kerivin, Kergaëric, Kervern Izella, Pen ar Reun, Goazanou, Nonnat Izella) et deux à Lopérec (Kervent et Kervinic). Un grand nombre a disparu à une époque récente.

Le poêle à crêpes - il s'agit de la dénomination locale usuelle - est un dispositif en maçonnerie destiné à cuire les crêpes de froment et les galettes de sarrasin. L'exemple relevé à Nonnat Izella illustre bien la structure et la mise en oeuvre de ce particularisme vraisemblablement cornouaillais ; des poêles à crêpes, dont l'existence est attestée entre les Monts d'Arrée et Briec, sont de toute évidence liés aux modes d'alimentation locale.

Le poêle à crêpes se situe généralement dans un bâtiment jouxtant le logis mais sans communiquer avec lui. On profite de l'existence d'une cheminée pour installer, dans l'angle et éclairé par une petite baie, un massif rectangulaire en moellon qui mesure environ 70 cm de haut, 1,50m de long et 1m de large. Le soubassement est couvert de deux dalles de granite aux centres évidés et pourvus de cavets qui reçoivent les plaques en fontes circulaires ; l'évidement permet de glisser les fagots et braises assurant la cuisson. L'air chaud est évacué par un conduit maçonné qui se greffe sur le conduit de la cheminée. Sauf dans un cas, l'aménagement se fait toujours dans un bâtiment existant, parfois dans un logis déclassé ; c'est le cas à Kervinic en Lopérec où le poêle à crêpes a été installé tardivement dans un logis daté 1654. A Kervent en Lopérec, le poêle à crêpes a été mis en place à l'intérieur d'une maison de four existante ; un creux aménagé dans la partie inférieure du massif de maçonnerie, au ras du sol, permettait de placer la pointe des sabots pendant la préparation des crêpes, assurant ainsi une position plus confortable.

Goazanou à Pont-de-Buis conserve un poêle à crêpes unique dans l'aire d'étude ; il est situé à l'intérieur d'un petit bâtiment construit à cet effet, en face du logis daté 1835. Il est pourvu de deux portes d'accès basses. A l'intérieur, un avaloir en forme de cheminée avec une hotte à linteau en bois occupe toute la largeur du bâtiment. Le massif du poêle est installé dans un angle éclairé par un petit jour aménagé dans la façade postérieure. Un conduit maçonné destiné à évacuer l'air chaud est inutile ici car la largeur de la hotte est calculée pour remplir cette fonction.

Lorsque le gaz a remplacé le feu de fagot, donc à une époque récente, l'usage des poêles à crêpes est tombé progressivement en désuétude. Mais quand sont-ils apparus ? A Rosnoën, dans quelques inventaires après décès de la première moitié du 18e siècle, les ustensiles pour faire les crêpes sont souvent mentionnés ( une platine de fer pour faire les crepes, une crespière en fer (Leur ar Bouar, 1702 et 1711), une poile a crepes, Térenez, 1718), alors que rien ne nous renseigne sur l'endroit précis de la cuisson ; se faisait-elle dans l'âtre de la cheminée ou déjà sur le four à crêpes ?

Eléments isolés

Une remise à orthostats en granite a été repérée à Kerguélen en Rosnoën. Beaucoup de fermes disposaient de remises abritant, outre le four à pain, un pressoir à cidre dont peu d'exemples subsistent ; c'est le cas à Campic et Poulesq en Rosnoën ou encore à Nonnat Izella à Pont-de-Buis.

Une seule pierre à laver a été recensée à Roz Aluz en Rosnoën.

Un certain nombre d'auges, même déplacées, témoignent de l'activité rurale traditionnelle ; taillées essentiellement dans la kersantite, portant souvent des dates gravées, elles servaient à piler la lande destinée à la nourriture des chevaux. L'auge de Kerivin à Logonna-Quimerc'h porte la date de 1702 ainsi que le nom des propriétaires des lieux, Gabriel Le Meil et Marie Goular ; celle de Ar Taillou à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h porte le millésime 1844.

Matériaux et mise en oeuvre

Pour le gros oeuvre et les toitures, quatre matériaux, soit d'extraction locale, soit en provenance de carrières proches, sont utilisés. Durant la première moitié du 19e siècle, les schistes ardoisiers sont localement exploités à Lopérec et Quimerc'h.

Le schiste en moellon pour le gros oeuvre, parfois associé aux roches locales minoritaires (quartz et grès), est directement extrait du sous-sol, comme cela est attesté à Lopérec et Quimerc'h en 1837 (A. Duchâtellier). L'emploi du schiste est largement majoritaire ; dans certaines maisons, la mise en oeuvre avec alternance de lits de pierre de teintes différentes est très soignée (Breuil Bras à Lopérec). La tendance d'enduire les façades n'apparaît que dans la seconde moitié du 19e siècle. Certaines façades n'ont été que tardivement couvertes d'un enduit qu'elles n'avaient pas d'origine (Guervenec à Rumengol datée 1739). Très fréquemment, une bande d'enduit à la chaux couvre, en absence de corniche en bois ou en pierre, la jonction entre le gros oeuvre et la sablière de charpente (Kergadiou à Rumengol, Goazanou à Pont-de-Buis).

Pour les encadrements des baies, trois matériaux de texture et de couleur différentes ont été utilisés, la microdiorite quartzique, la kersantite et le granite.

La microdiorite quartzique, pierre dorée aux cernes concentriques d'hydroxyde de fer, est extraite depuis le début du 16e siècle dans le promontoire du Roz en Logonna-Daoulas situé à une dizaine de kilomètres du Faou. Quasiment absente dans l'habitat rural de Lopérec, territoire assez éloigné des carrières, l'emploi de la microdiorite est plus fréquent dans les autres communes, mais ne concerne pas plus que 10 % des maisons repérées.

La kersantite , pierre gris sombre ou gris clair à grain très fin, tire son nom de l'un des sites d'extraction, le lieu-dit de Kersanton en Loperhet situé au nord du Faou, dans le canton de Daoulas. Une autre carrière de kersantite est exploitée à la fin du 17e siècle sur les terres du manoir des Salles en Rosnoën. Plus que 37 % des maisons rurales utilisent ce matériau pour l'encadrement des portes et des fenêtres, parfois aussi pour les corniches et les bandeaux saillants soulignant la différence des niveaux, et cela sans interruption entre le 17e siècle et la Première Guerre mondiale. La proximité des carrières fait que l'emploi de la kersantite est plus courant dans la zone limitrophe et la partie ouest de l'aire d'étude.

Le granite semble apparaître tardivement dans les constructions rurales traditionnelles. L'emploi de cette pierre grise à grain moyen extraite des carrières de Locronan ( pierres de taille d'une belle espèce, Duchâtellier, 1837) est pourtant déjà attesté au 17e siècle pour les chantiers religieux du canton. Mais dans l'architecture rurale, sa mise en oeuvre ne devient significative qu'à la fin du 19e siècle. D'après une tradition orale, on partait chercher, vers 1904, en charrettes, le granite de Locronan pour construire l'écurie de la ferme de Glujau Astach en Lopérec. Aussi, l'emploi de ce matériau est plus habituel dans la frange est du canton, plus proche de Châteaulin et de Locronan, ainsi que dans l'habitat urbain de Pont-de-Buis.

Le recours au bois pour les linteaux s'observe surtout à Lopérec et dans le nord de Quimerc'h, plus rarement à Rosnoën. Cet usage n'est pourtant pas nécessairement réservé aux maisons les plus modestes, mais existe dans certaines constructions de qualité dès le 17e siècle (Breuil Bras et Pen ar Hoat Saliou à Lopérec). Souvent, un larmier en schiste protège le linteau des infiltrations d'eau. Comme à Kergadalen (daté 1819) en Logonna-Quimerc'h, certains linteaux en bois ont des formes délardées en arc segmentaire utilisées simultanément pour la pierre.

En ce qui concerne les corniches, elles sont, au 19e siècle, majoritairement en bois et se distinguent par un discret décor de denticules.

En 1837, Duchâtellier signale que l'orme, le chêne, le frêne et le châtaignier, sont les arbres les plus communs ; les bois de charpente sont assez commun. Le pommier, le cerisier sauvage et le prunier sont connus dans la plupart des communes.

Structure et élévations

Quelques rares maisons en rez-de-chaussée et à pièce unique subsistent à Kerandéac'h Bihan et Kergo en Rosnoën ou à Menez ar C'huré à Logonna-Quimerc'h. Habitat sommaire d'ouvriers agricoles, elles datent du milieu ou de la deuxième moitié du 19e siècle.

Globalement, les maisons traditionnelles peuvent être classées en deux familles : les maisons à avancée et les maisons à étage de type ternaire.

Contrairement à la dernière catégorie, la maison à avancée, totalement absente des villages et des agglomérations, représente un phénomène exclusivement rural et contribue, à cause de sa typologie variée, à la diversité de l'architecture vernaculaire de l'aire d'étude.

La maison à avancée

Ce type de logis qui n'est pas propre au territoire étudié mais qui s'étend sur une grande partie du Léon et de la Cornouaille, a fait l'objet de plusieurs études.

La maison à avancée est un logis de plan rectangulaire avec un avant-corps de faible largeur ; la partie portée en avant de l'alignement, généralement sur la façade principale, se nomme avancée ou avant-corps.

En Finistère, on utilise plusieurs mots en langue bretonne pour désigner l'avancée ; dans le secteur étudié, c'est le terme de apoteiz qui est toujours en usage et qui serait, en fait, une bretonnisation du mot français appentis.

En français, le mot appentis désigne au XIIe siècle un petit toit à une seule pente, appuyé contre un mur et, par extension, un bâtiment accolé à un autre (Alain Rey, Dictionnaire de la langue française, 1990). Dans l'édition de 1637 de l'ouvrage de Charles Estienne ( L'agriculture et la maison rustique, livre premier, chapitre V), le terme est utilisé pour désigner une forme architecturale et une fonction, en occurrence agricole :

vous ferez un lieu en hauteur, competente en forme d'appentis, pour mettre à couvert charrues, chariots, charettes, hacquets et autres instruments et harnais de labeur.

Grégoire de Rostrenen, dans son Dictionnaire paru en 1732, confirme que le mot apoteiz signifie, comme en français, appentis, désignant un toit qui n'a qu'une pente que d'un côté, sens déjà donné en 1499 par Lagadeuc dans son dictionnaire trilingue breton-latin-français.

En 1775, Liger, dans La nouvelle maison rustique (Livre I, chapitre II, distribution du corps de logis), reprend une signification identique : Entre ces pièces de bâtiments et la grange, on bâtit des remises, appentis, hangards pour y mettre à couvert les charettes, chariots, carosses, charrues et autres ustensiles gros et menus. Ces hangards sont ordinairement attachés à des murs et soutenus par des piliers de bois à deux potences qui supportent l'entrait sur lequel sont posés les solives et les chevrons.

Quant au vocabulaire de l'architecture en vigueur, il est à la fois plus restrictif et plus précis puisqu'il distingue entre les termes appentis et en appentis, le premier désignant la seule forme du toit, le second un bâtiment qui s'adosse à un autre ou contre le mur : "Toit à un seul versant dont le faîte s'appuie sur ou contre un mur. Le bâtiment ou le corps de bâtiment en appentis est couvert par un tel toit. Ne pas dire appentis pour un bâtiment ou corps de bâtiment en appentis. (J.-M. Pérouse de Montclos, Architecture, méthode et vocabulaire, Paris, 1972).

Force est de constater que les ouvrages de Lagadeuc (fin du 15e siècle) et de Grégoire de Rostrenen (début 18e siècle) ne désignent pas comme appentis/apoteiz la maison finistérienne à avancée, mais tout simplement, comme ailleurs en France, un bâtiment couvert d'un toit à un seul versant. D'ailleurs, en Léon occidental, on a francisé le terme avancée qui devient avans-taol (avancée de la table) pour désigner ce type de maison.

Il est probable que l'appellation locale apoteiz, issue d'une imprécision linguistique et d'une confusion entre avancée et appentis, soit assez récente.

Le recensement a révélé l'existence de 56 maisons à avancée, soit 11,7 % de la totalité des maisons repérées.

La carte montre des fortes densités à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h et Lopérec et une quasi-absence à Rosnoën. Il s'avère qu'au-delà du canton du Faou, Daoulas au nord, dans le secteur des Monts d'Arrée au nord-est, Brasparts à l'est et Châteaulin au sud, ce type de logis existe, alors qu'il est complètement absent de la presqu'île de Crozon à l'ouest et du Porzay au sud. La partie orientale du canton du Faou se situe ainsi dans une zone limite de la maison à avancée encore que, contrairement à une idée reçue, la rivière de l'Aulne, sauf dans sa partie maritime, ne constituait nullement une frontière naturelle à l'expansion du modèle.

Ces logis ont certaines caractéristiques en commun : le percement des fenêtres de l'avant-corps est toujours légèrement décalé vers le pignon abritant le foyer en raison de l'aménagement intérieur (place réservée à la table, aux bancs, aux armoires et lits-clos). Quant à la distribution au rez-de-chaussée, elle est sensiblement la même partout (voir : distribution intérieure).

Il existe un certain nombre de maisons construites aux 17e et 18e siècles, à l'origine de type ternaire à étage, auxquelles on rajoute plus tardivement, surtout au 19e siècle, une avancée, tout en "régularisant" et agrandissant les ouvertures (Kostalan à Quimerc'h).

Cinq variantes de maisons à avancée, construites entre 1681 et 1869 (dates extrêmes relevées), ont été recensées.

Maison à avancée à étage avec pignon

Un quart des maisons à avancée appartiennent à ce type ; sa fréquence est plus significative dans l'est du canton ; il est absent à Rumengol et un seul exemple subsiste à Rosnoën. Les dates extrêmes relevées, 1681 à Penhoaden et 1780 à Lariégat en Lopérec, nous renseignent sur la pérennité d'un modèle délaissé probablement mais nous ignorons le taux de disparition à la fin du 18e siècle. L'avancée à pignon qui nécessite la mise en oeuvre d'une charpente plus complexe et d'un toit à noue, était plus fragile qu'un toit en appentis.

Maison à avancée à étage sans pignon

Avec presque 40 % c'est le type le plus fréquenté. Absent à Rosnoën, majoritaire à Rumengol et à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, il est relativement rare à Lopérec. Les dates extrêmes relevées, 1713 à Kervriou à Logonna-Quimerc'h et 1869 à Migouren à Quimerc'h montrent que l'apparition de cette variante est relativement tardive mais perdure jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle. La fréquence est assez forte entre la fin du 18e siècle et tout au long de la première moitié du 19e siècle (dates relevées : 1792, 1818, 1819, 1823, 1831).

Maison à avancée en rez-de-chaussée avec pignon

Aucun exemple de ce type (0,3 %) n'est conservé à Lopérec, à Rumengol et dans le sud de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h. La rareté des maisons recensées (Bruluec en Lopérec datée 1833, Traon-Rivin en Quimerc'h et Kerguélen en Rosnoën) ne permet pas d'établir une chronologie ou de connaître l'époque d'apparition et de déclin. Il s'agit d'un habitat élémentaire très modeste.

Maison à avancée en rez-de-chaussée sans pignon

Ce type, très fréquent à Lopérec, faiblement présent à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h et absent du reste de l'aire d'étude, représente environ un quart (23 %) des maisons à avancée. Il existe probablement au 18e siècle et peut-être avant. La rareté des dates portées (1808 à Coatsantelan et 1820 à Penhoaden en Lopérec) ne renseigne pas sur sa pérennité ; il semble pourtant qu'au-delà de 1850-1860, il soit progressivement abandonné.

Maison à avancée sur façade postérieure

Représentant 10 % des maisons à avancée repérées, il s'agit toujours d'un logis sans étage habitable. Cette variante n'est pas aisément identifiable sur le terrain puisque la façade principale ne se distinguait pas de la plupart des logis en rez-de-chaussée ou avec combles à surcroît. Lopérec en conserve le plus grand nombre dont l'unique exemple daté, Pennarous (1811). Le type est absent ailleurs, sauf à Rosnoën (Cléguérec). L'avancée sert, comme dans les autres variantes, à placer table et bancs.

La maison à étage de type ternaire

Environ 40 % des maisons situées en secteur rural ont soit un étage habitable, soit un comble avec un surcroît plus ou moins important ; elles présentent des façades ordonnancées ou à trois travées. Les dates extrêmes relevées se situent entre 1630 (Cléguérec en Rosnoën) et 1907 (Kerguélen en Rosnoën) ; ce type perdurera au-delà de 1920, mais les dates portées sont plus rares, voire absentes.

Une évolution se dégage à travers l'ampleur que prend, progressivement, l'étage. Au 17e siècle, les témoins les plus anciens le confirment, les ouvertures des combles à surcroît sont de petites dimensions ; elles le resteront jusqu'au milieu du 19e siècle. Il est à noter que l'existence d'une fenêtre centrale à l'étage n'est pas systématique. Le volume croissant de l'étage entraîne, à partir de la première moitié du 19e siècle, l'agrandissement des baies (observé par Dûchatellier en 1837) qui atteignent progressivement les mêmes dimensions que celles du rez-de-chaussée. La mise en place de portes en arc en plein cintre est attestée, sans interruption, entre 1630 et 1853, Kergadiou en Rumengol étant un cas particulièrement tardif. Le linteau droit qui le remplace progressivement dès la fin du 18e siècle, devient majoritaire autour de 1820 (Kervoic et Pen ar Vern à Rosnoën).

Couvertures

La quasi-totalité des maisons rurales du canton est coiffée d'un toit à longs pans, à l'exception des maisons à avancée à pignon ; dans ce cas, les deux versants de l'avancée sont liés à la charpente principale par une noue.

Les ardoises des toitures proviennent des ardoisières de Châteaulin ou de Sizun. L'ardoise de Sizun se distingue par sa teinte gris-brun mordorée, son épaisseur et, pour les toitures les plus anciennes, par sa mise en oeuvre en pureau décroissant : il s'agit d'un procédé où la taille de l'ardoise se réduit au fur et à mesure qu'elle atteint le faîtage, alors que la partie inférieure du versant est couverte de très grandes et lourdes ardoises pouvant atteindre 70 cm de longueur. Cette manière de faire a tendance à disparaître aujourd'hui, mais s'observe encore sur certains édifices en ruines (communs à Kergadalen en Logonna-Quimerc'h), ou a été respectée lors de restaurations récentes, notamment à Breuil Bras en Lopérec et Kergaëric à Logonna-Quimerc'h. Un seul exemple d'une mise en oeuvre à effet décoratif a été recensé à Goazanou en Quimerc'h daté 1823 : une frise d'ardoise en pointe anime le versant du toit et les lucarnes sont coiffées d'épis de faîtage en terre cuite. On peut supposer qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Des mises en oeuvre semblables existent au Faou, sur quelques façades à essentage d'ardoise ; dans l'état actuel des recherches, il est difficile de savoir s'il s'agit d'un effet de mode récurrent apparu dans la seconde moitié du 19e siècle.

Distribution intérieure

Les relevés et schémas de certaines maisons à avancée font apparaître non seulement les constantes, mais aussi certaines particularités ou dispositions plus rares.

Au rez-de-chaussée, deux tiers de la surface sont réservés à l'habitation (salle), l'avancée abritant toujours table et bancs ; l'autre tiers sert soit d'étable (peu d'exemples, surtout vers la montagne, Kerain en Lopérec), soit de cellier ; la séparation est parfois composée soit de dalles de schistes surmontées d'une cloison en bois formant limite entre l'habitat humain et l'étable, soit d'une cloison en bois. (Description d'une ferme à Lopérec, vers 1850). Le rez-de-chaussée abritait, dans certains cas, les humains et les bêtes. Lorsqu'il y a un étage habitable (à usage de grenier ou de chambres sans feu), l'escalier en bois se situe soit, dans les maisons les plus anciennes, dans l'angle sur cour (Penhoaden à Lopérec, Kergaëric à Logonna-Quimerc'h), soit dans l'angle postérieur. Lorsque l'étage sert uniquement de grenier, une échelle intérieure y donnait accès. Cléguer en Lopérec conserve une distribution au sol unique rencontrée nulle part ailleurs et dont la fonction reste obscure : l'avancée abrite à la fois un escalier en vis en pierre (une exception en secteur rural, sauf pour les manoirs) et un espace dont l'exiguïté ne permettait probablement pas de placer table et bancs.

On peut supposer qu'à Breuil Bras en Lopérec (1689), l'escalier extérieur moderne reprend, en fait, une disposition d'origine où le versant du toit se prolongeait, couvrant un escalier droit en pierre sous lequel était aménagé un petit espace réduit, peut-être à usage de soue à cochon. Breuil Bras serait alors la seule maison du canton ayant la même structure que celle du bourg de Saint-Rivola qui abrite l'Ecomusée des Monts d'Arrée au sein du Parc Naturel Régional d'Armorique.

Les relevés montrent quelques constantes de l'aménagement intérieur. Les niches assez hautes et larges, situées entre la cheminée et la fenêtre de l'avancée, servaient à poser un banc semi-encastré. Les renfoncements de faible profondeur - ne dépassant guère 10 ou 20 cm dans le mur nord appelés localement kuz-gwele (cache ou niche pour le lit), étaient destinés à abriter le lit-clos dont le volume empiétait ainsi moins sur l'espace de la salle.

Les sols étaient traditionnellement couverts de très grandes dalles de schiste (environ 1 m de long et 60 cm de large) ; elles ont été supprimées lors de restaurations récentes. A Penhoaden en Lopérec, elles ont été évacuées en 1995. Au logis de Lintarec en Lopérec, construit en 1883, un tel dallage en schiste subsiste encore ; on peut constater que le mobilier, aujourd'hui disparu mais occupant à l'origine le mur nord, y reposait directement sur la terre battue et non sur les dalles qui semblent avoir été mises en place une fois le mobilier installé.

Parfois un auvent en charpente couvert d'ardoises protège la porte d'entrée ; il est difficile de savoir s'il s'agit d'une disposition ancienne ou d'un ajout plus tardif (Kergadalen en Logonna-Quimerc'h, 1819 et Kerrun en Quimerc'h, 1863).

Dans les maisons à étage de type ternaire, les cloisons sont toujours en bois. Dans les logis de dimensions modestes, en absence d'un couloir de distribution, la porte donne directement accès à la salle. L'autre pièce du rez-de-chaussée, parfois à usage de cellier et tardivement transformée en chambre, ne possède pas toujours une cheminée ; c'est le cas à Guervenec en Rumengol (1739) où dans la salle, l'emplacement de la table et des bancs était, comme dans les maisons à avancée, perpendiculaire à l'unique fenêtre. Dans quelques cas rares, la fonction de cellier est confirmée par l'encastrement, dans l'épaisseur du mur de façade, d'un grand saloir en granite surmonté d'une armoire murale comme à Kervriou en Logonna-Quimerc'h en 1713. Ces aménagements traditionnels, sans aucun doute courants et très fréquents, ont souvent disparu lors d'aménagements récents.

Les linteaux de cheminées sont, sans exception, en bois, portant parfois, mais rarement, un discret décor en forme de denticules dont Kerancroc'h à Logonna-Quimerc'h, construit en 1848, est un exemple.

NOTE DE SYNTHESE

Les maisons rurales du canton du Faou, si elles n'ont pas été profondément modifiées par les restaurations et modernisations récentes, ne subsistent qu'en état de vestiges, ce qui, paradoxalement, permet, dans certains cas, de comprendre les volumes et les distributions d'origine.

Sur une totalité de 484 maisons repérées, majoritairement construites après 1800, 13 ont été retenues pour étude. La sélection s'est portée volontairement sur les témoins les plus anciens, les mieux conservés ou les plus représentatifs. Les échantillons choisis couvrent ainsi deux siècles, c'est-à-dire globalement une période allant de la fin du 17e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle.

La variété géologique du sous-sol (schiste, granite, kersantite, microdiorite) se reflète souvent à travers le gros oeuvre qui tire profit de plusieurs matériaux et de leurs teintes différentes.

En ce qui concerne la typologie, les maisons peuvent être divisées en deux familles, les maisons à étage de type ternaire et les maisons à avancée. Les deux familles coexistent entre 1650 et 1850, sans que l'on puisse fixer leur apparition ou dégager l'antériorité de l'un par rapport à l'autre. Les dates les plus hautes sont 1630 (type ternaire) et 1681 (avancée). Il est apparu que le type ternaire perdure plus longtemps que le type à avancée.

La maison à avancée, si caractéristique pour les parties nord et ouest du département du Finistère, n'existe qu'en secteur rural. L'existence de quatre variantes (étage avec pignon, étage sans pignon, rez-de-chaussée avec pignon, rez-de-chaussée sans pignon), sur un territoire relativement limité, est surprenant et confirme que la diversité de l'habitat traditionnel était une réalité.

Les 56 maisons à avancée localement appelées maisons à apoteiz représentent 11,6% de la totalité des maisons recensées. La variante à étage sans pignon est la plus représentée, suivie par celle à étage avec pignon ; les deux sont majoritaires et concomitantes (Penhoaden à Lopérec daté 1681, Kervriou à Logonna-Quimerc'h daté 1713).

Les schémas et croquis au sol mettent en évidence des constantes concernant les distributions intérieures et l'emplacement du mobilier : l'avancée abrite table et bancs, une niche pour le lit-clos (kuz-gwele) est aménagée dans le mur nord, une niche à usage de banc se situe souvent entre la cheminée et la fenêtre, des grandes dalles de schiste couvrent le sol et des saloirs encastrés font du rez-de-chaussée de ces maisons des espaces de vie restreints mais complets et fonctionnels.

Quelques inventaires après décès dressés au 18e siècle font non seulement entrevoir le mobilier de fermes relativement cossues, mais également la vie agricole où la culture du chanvre, le tissage domestique, la culture du seigle, du froment, de l'avoine, du blé noir, d'arbres fruitiers (notamment cerisiers et framboisiers) et l'élevage bovin ont toute leur place.

Les textes du 19e siècle, ceux d'Ogée, de Duchâtellier et de Bachelot de la Pylaie, bien qu´empreints d´un certain misérabilisme, contiennent aussi des informations précieuses. Ainsi est confirmé que le chaume, en tant que matériau de couverture, est encore majoritairement utilisé dans les années 1830, prouvant que l'emploi de l'ardoise est relativement tardif car lié à l'essor et à l'exploitation industrielle des ardoisières du bassin de Châteaulin et de Sizun.

Malgré une disparition massive, la densité de fours et de fournils est encore remarquable.

Quant aux poêles à crêpes dont l'existence reste peu connue et mal cernée, ils représentent une véritable découverte qui appelle des investigations plus poussées et plus élargies, notamment aux territoires voisins.