1427 : un manoir est attesté à Keransquer situé dans la trève de Saint-David, alors paroisse de Rédené, évêché de Vannes (jusqu´en 1791).

1487 : lieu d´exercice de moyenne justice.

1540 : le manoir appartient à Louis du Bouyer dont les armoiries figureraient sur la fontaine. Un aveu de la même année fait état « dudict manoir de Keransquer, ce qui ensuit soubz estable, maison du four, court et jardrin, entre la maison principalle d´iceluy manoir et le mydy, envyron quatre journaulx de terre ». Le logis ainsi que la chapelle dédiée à Saint-Louis remontent partiellement à cette époque, notamment la partie est du logis avec une tour abritant un escalier en vis en pierre ainsi que certaines parties de la chapelle (baies, niches).

17e siècle : agrandissement du logis (rehaussement de la partie ouest et mise en place du corps central couvert d´un toit en pavillon).

Fin 17e siècle - début 18e siècle : date probable de la tribune de la chapelle (modifiée au 19e siècle). Les propriétaires successifs n´y résidant que passagèrement, le manoir et les terres sont désormais exploités par des fermiers ou des métayers.

1764-1778 : la seigneurie, avec « logement, métairie, chapelle et deux fermes » est achetée par Antoine Grognard et Gilles Cambry. Ce dernier, « maître-constructeur » à la compagnie des Indes de Lorient, transmet Keransquer à son fils Jacques Cambry, écrivain et homme politique qui y séjourne temporairement. Dans une lettre adressée à Voltaire en 1776, Cambry évoque le lieu : « On aime à se cacher dans le joli bois du Rossignol, à Keransquer, à lire, à deviner tous les emblèmes, tous les chiffres gravés sur les arbres de cette jolie terre ».

1780 : Keransquer appartient à Jean-Jacques Le Cointe, trésorier de la compagnie des Indes et maire de Lorient qui le fait réparer ; certaines modifications de baies semblent remonter à cette époque.

1787 : la propriété (terre, maison, manoir, chapelle) est en vente chez Leguével-Ducorrois, notaire à Lorient. Le « château », après « réparations considérables », est « actuellement dans le meilleur état, pouvant loger agréablement et commodément une famille nombreuse ».

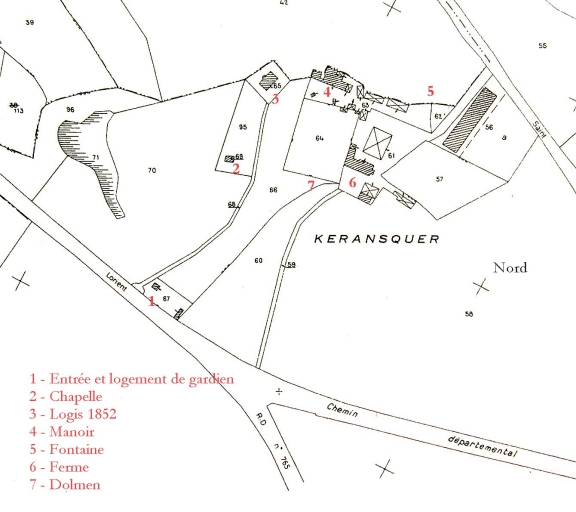

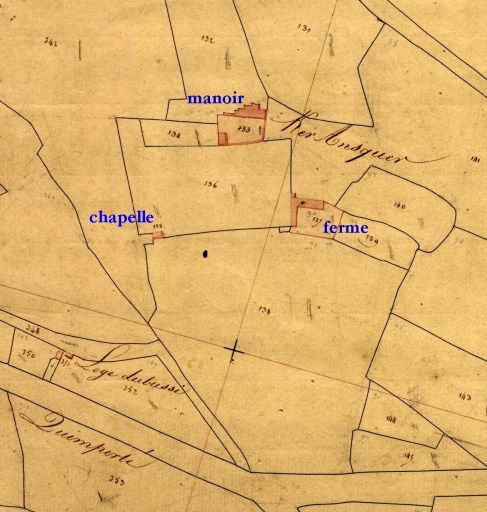

1825 : le manoir, ses dépendances, la chapelle et la ferme figurent sur le plan cadastral.

1850-1853 : Théodore Hersart de La Villemarqué, écrivain, et sa femme, Clémence Talbé des Sablons, acquièrent Keransquer en 1850 pour 48 000 Francs.

Contrat entre les propriétaires et Célestin Barbe, agent voyer et conducteur de travaux à Quimperlé, pour restaurer le manoir destiné à devenir une dépendance d´une nouvelle demeure à construire. « Pour approprier cette future résidence à l´état de leur fortune, de dépenses considérables doivent être faites. Ainsi la maison d´habitation actuelle est inhabitable en l´état et cette maison et les autres édifices existants sont trop vieux, dans un état de délabrement trop grand pour servir à leur ancien usage. Seulement ils doivent être utilisés comme dépendances de la maison principale qui doit être construite ».

A côté des travaux à exécuter dans les anciens bâtiments (cuisine transformée en écurie, salle à manger en remise et sellerie, maison de jardinier en crèche, suppression de trois cheminées, démolition et reconstruction, en l´abaissant, de la toiture d´un des pavillons, démolition de l´ancienne écurie), on prévoit le creusement d´une pièce d´eau de 165 mètres de circonférence afin d´assainir la partie ouest des terrains. Un mur en pierres sèches de deux mètres de haut (en partie conservé) est destiné à « clore le parc de la propriété » ; il est complété par des palissades de saule et de châtaignier exécutées par Pierre Mauguen, jardinier.

Résidant tantôt à Kerbertrand à Quimperlé, tantôt à Paris, les propriétaires font appel à l´architecte Joseph-Antoine Froelicher pour construire le « nouveau manoir ». La demeure a été bâtie conforme au projet et devis très détaillé de l´architecte. Les murs, en moellons extraits sur la propriété, sont « hourdés de mortier de chaux, sauf les chaînes des angles et des deux avant-corps construites en pierre de taille de granite », le granite provenant de Pont-Aven. On préconise l´emploi d´ardoises de Rochefort ou de Châteaulin et de briques provenant de Lorient.

Le rez-de-chaussée abrite le vestibule avec l´escalier, la cuisine, le garde-manger, l´office, la salle à manger, le salon et le cabinet (bibliothèque). Les sols sont en parquet de chêne, à l´exception du vestibule, en dalles blanches et noires et de la cuisine, en dalles bleues (schiste). Un « fourneau potager en maçonnerie avec ceinture en fer et paillasse carrelée en terre cuite et poissonnière en fonte » et une pierre d´évier en granite sont placés dans la cuisine. La salle à manger, « parquetée en chêne à feuilles de fougères », est pourvue d´un « poêle en biscuit », avec intérieur en fonte et colonne en biscuit. La cheminée du salon est en marbre blanc « rétréci à la Lhomond en panneaux de faïence ». Le papier peint provient de la manufacture Rousseau dont le magasin se situe boulevard de la Madeleine à Paris. Le cabinet est équipé d´armoires vitrées et de rayonnages.

Le premier étage abrite les chambres et les cabinets de toilette des maîtres de maison ainsi que celles des bonnes et des enfants. La cheminée d´une des chambres est « en marbre de Flandres à petites consoles », avec intérieur en faïence.

Trois chambres, un garde-meuble et un grenier sont aménagés dans les combles.

Toutes les huisseries sont en chêne pour les pièces principales, en pitchpin pour les pièces secondaires, les plafonds « blanchis à la colle ». Les serrures « sont de bonne qualité et sortant de la maison Sterling, les boiseries, parquet et plancher, portes, croisées en bois de bonne qualité, coupé au moins depuis quatre ans, sans noeud, gélivure ni gerçure ».

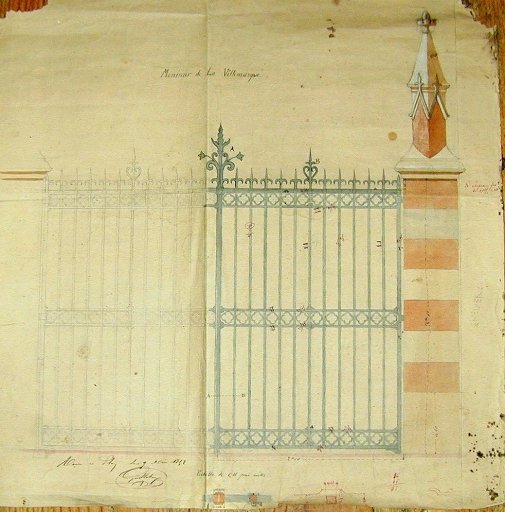

L´édifice est construit sous le contrôle de Célestin Barbe par l´entrepreneur Parementier de Lorient. En même temps, on remplace d'anciennes plantations ou on en effectue de nouvelles. En 1852, les travaux ne sont pas entièrement terminés lors du passage de l´architecte Froelicher. Les piliers d´entrée et les grilles ont été réalisés suivant le projet de Guilloutoux de 1852. Non daté, le projet du parc imaginé par les frères Bühler est probablement contemporain de la construction.

Le dolmen provient de la commune du Trévoux (canton de Bannalec) et a été remonté par dans le parc de Keransquer dans la seconde moitié du 19e siècle.

Ecrivain, collecteur