Milieu naturel et historique

Peu de documents permettent de connaître l´espace rural avant la seconde moitié du 18e siècle. La topographie se lit partiellement sur la carte de Cassini (vers 1770) et surtout sur le premier relevé cadastral de 1818 qui reflète encore largement le paysage rural du siècle précédent.

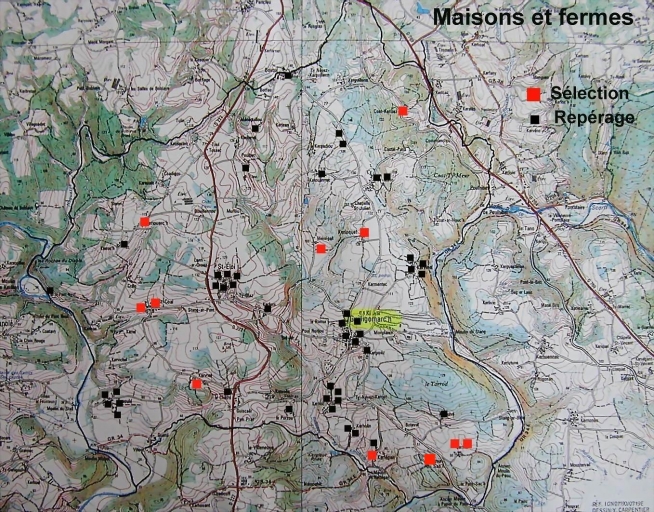

Le réseau des voies de communication et les structures des hameaux, tels qu´ils apparaissent en 1818, perdurent au-delà des modifications intervenues, pour l´essentiel, dans la seconde moitié du 19e siècle. Dans ce secteur caractérisé par un relief naturel très accidenté, l´habitat est dispersé en hameaux de dimensions variables. Certains, comme Saint-Eloi, Traoulé, Kervinel ou Kerriot, ont peu évolué depuis le début du 19e siècle. Même si un grand nombre de constructions a été remplacé in situ, beaucoup de hameaux conservent des bâtiments qui comptent parmi les plus anciens repérés ; aussi, la densité d´éléments repérés y est-elle particulièrement élevée, tout comme au chef-lieu de la commune. En secteur rural, à l´époque de l´activité agricole la plus importante (fin 19e siècle), quatre ou cinq exploitations étaient ainsi regroupées, nombre en constante diminution depuis le milieu des années 1960.

Dans ses " Recherches statistiques sur le département du Finistère " publiées en 1837, Armand Duchâtellier signale, pour la commune de Guilligomarc´h, un total de 197 maisons d´habitation dont 131 étaient pourvues de deux ouvertures (une porte, une fenêtre), 22 de trois ouvertures (une porte, deux fenêtres) ; sept logis comptaient quatre ouvertures, alors que les habitations les plus modestes, une quinzaine, avaient une porte comme unique ouverture.

En 1843, d´après Ogée, sur un total de 2275 hectares, 805 sont des terres labourables, 127 des prés et des pâturages, 100 des bois, notamment dans les parties nord-est et nord-ouest, 35 des vergers et des jardins ; 100 hectares sont couverts de landes qui, cultivées, faisaient alors intégralement partie de l´économie rurale.

Au 19e siècle, quelques familles de notables (Guyonvarc´h, Le Gallic) possédaient, avec les propriétaires du domaine du Sac´h, la plupart des terres et fermes de la commune.

Les paysans n´étaient pas les seuls à habiter dans les hameaux. Malgré son état ruiné, il convient de signaler une construction particulière située à Kerloquet, qui, comme l´indiquent les outils gravés sur le linteau de la porte, correspond à une forge ou un atelier de maréchal-ferrant. Une ancienne maison de prêtre a été localisée à Kervinel (calice gravé sur un linteau de fenêtre), une autre, à Saint-Coal, aurait pu correspondre à une telle fonction.

Parmi les cinquante quatre édifices recensés par l´Inventaire, parfois traités en dossier « écart », onze ont fait objet d´un dossier individuel. Les chronogrammes relevés ou connus par information orale (1571, 1628, 1636, 1661, 1665, 1677, 1678, 1747, 1771, 1764, 1792, 1808, 1819, 1827, 1835, 1841, 1848, 1851, 1873, 1875, 1886, 1902, 1936) couvrent ainsi quatre siècles, allant de la seconde moitié du 16e siècle (Kervran, 1571) aux années 1930 (1936, bourg, parcelle 109), avec un taux de représentation assez marqué pour le 17e siècle, suivi d´un ralentissement significatif au 18e siècle, période connue, en Bretagne, pour son faible taux de constructions nouvelles. Puis, à partir de 1850, la progression est sensible, avant d´atteindre, entre 1870 et 1914, un point culminant qui correspond à deux facteurs liés entre eux, l´essor démographique et la modernisation de l´agriculture.

A partir des années 1850, les bâtiments ruraux portent progressivement l´empreinte de modèles standardisés dont l´enseignement agricole, en particulier l´école du Lézardeau à Quimperlé, se fait le relais. Cette tendance se fait sentir dans certaines constructions d´un type nouveau comme (ferme du château du Sac´h). La reconstruction d´un nouveau logis, souvent à étage, au détriment de l´ancien déclassé en dépendance, est une constante (Ménégall, Kervoen, Kermai), parfois à proximité d´un ancien manoir (Traoulé, Le Porzou). Pour ce renouveau architectural, ont fait parfois appel à des entreprises de Plouay ou de Lorient.

L´érosion du bâti observée entre 1975 et 2004, dates des enquêtes menées par le service régional de l´Inventaire, est, comme le montrent les photographies, assez importante ; ces désaffectations ou disparitions concernent, pour l´essentiel, un bâti qui, malgré ses qualités architecturales, était déjà fragilisé en 1975.

Composition d´ensemble

Le regroupement de plusieurs unités d´exploitation au sein d´un hameau caractérise l´habitat le plus ancien. En témoignent Kerriot, Traoulé, Kervinel ou Saint-Eloi. Dans la partie nord-est de la commune, les implantations sont plus dispersées, plus tardives aussi (Beg Ar Lan), conséquence du caractère boisé du secteur. A l´intérieur des grands hameaux, chaque exploitation disposait d´un accès individuel, tout en partageant avec les autres des espaces communs tels que cours et chemins conduisant aux champs (Kerriot, Kervinal, Saint-Eloi).

Les exploitations sont organisées suivant deux schémas récurrents : bâtiments disposés en alignement - cas le plus fréquent - et bâtiments disposés autour d'une cour plus ou moins régulière en L ou en U. Les formes d´alignement vont de la simple association d´un logis et d´une étable aux alignements associant plusieurs logis, étables et remises rajoutées au fil du temps (Kervinel, Kerhulvé, Ménégall, Kerroc´h).

La création d´une cour ou d´espaces à usage commun résulte souvent d´éléments ajoutés tels que granges et remises (Le Porzou, Kervinel, Kerhoen).

Les dépendances sont, suite à l´évolution des modes de cultures et des affectations successives, trop peu nombreuses pour appréhender les structures et les fonctions d´origine. Certaines remises se distinguent par la présence d'un toit à croupe coiffant le pignon d´accès (Kervinel), une caractéristique de la haute vallée du Scorff.

L'association d´une remise et d´un four à pain, comme au Châtré, est exceptionnelle. Des fours à pain, individuels ou à usage commun élevés à distance des habitations, faisaient partie de chaque ferme ou hameau. Des fours à pain ont été localisés à Kerhulvé, Kerroc´h (en ruines), Kerlégan, Ty Meur, Kerhoen, Keriouarc´h, Kernouarn, Traoulé, Kervinel et Poulbet. Ce repérage non exhaustif inclue des éléments qui, en place en 1975, n´ont pas pu être localisés lors de l´enquête de 2004.

A l´instar des autres communes du canton, des environs de Quimperlé et du Morbihan voisin, de petites porcheries de plan circulaire, à l´origine couvertes de chaume, existaient à Guilligomarc´h ; un exemplaire a été localisée à Saint-Coal, une autre, à Bontul, a disparu depuis 1975. Un certain nombre d´édifices circulaires de petites dimensions figure sur le cadastre de 1818, mais il peut s´agir aussi bien d´un four à pain que d´une porcherie.

L´existence d´un puits par ferme est la règle, même au niveau d´un habitat regroupé où le puits à usage commun reste l´exception. Les puits de Kerlégan, Kermai, Kerhulvé, Kervinel, Ménégall, Kervran, Kériouarc´h sont toujours en place. Celui de Ménégall (vers 1848) représente, par son emplacement au sein même du logis mais aussi accessible depuis une cour située à l´arrière, un cas intéressant mais isolé.

Les puits sont majoritairement de structure circulaire, qui, conformément à une typologie récurrente du secteur, désignent aussi les exemplaires les plus anciens ; les margelles monolithes sont soit en granite, soit en schiste. Les superstructures, en pierre, portent parfois, sur la traverse, la date et un décor à boules ou une croix. Des chronogrammes, rares, ont été relevés sur le puits du bourg (1826) et celui de Traoulé (1851).

Matériaux

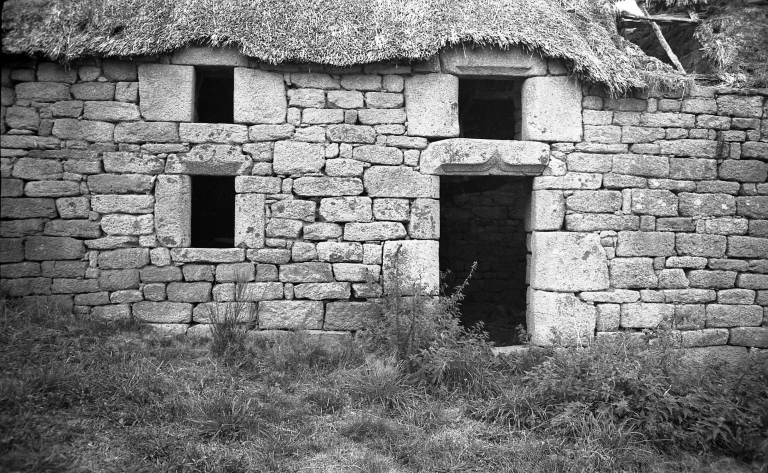

Le recours au granite d´extraction locale est majoritaire pour l´ensemble des constructions rurales. Une mise en oeuvre de grands moellons équarris particulièrement soignée s´observe sur la plupart des édifices recensés (Ménéguillou, Saint-Eloi, Saint-Coal, Ménégall, Keriouarc´h), mais le recours aux petits et moyens moellons de granite est la règle pour la majorité des édifices bâtis avant 1900. Quant aux façades des réalisations les plus tardives (Le Porzou, bourg), elles etaient couvertes d´un enduit dont la suppression, dans le cadre d´une réhabilitation, est à déplorer ; elle entraîne la mise à nu d´un gros oeuvre de moindre qualité qui était destiné, comme le montrent les encadrements des baies légèrement saillants et laissés sous le coup de l´outil, destinés à recevoir un enduit.

Les couvertures végétales traditionnelles, très répandues et encore largement présentes en 1975, ont disparu ; seul un logis à Saint-Eloi est encore couvert de chaume. Un grand nombre de constructions, logis ou dépendances, portent, sur les pignons, la trace des transformations intervenues lors du remplacement des anciennes toitures en chaume et du rehaussement du volume des combles.

Elévations, distributions intérieures et typologie

Le classement en deux grandes catégories, « l´habitat mixte », caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit ou associée au sein d´un alignement, et le « logis indépendant », défini par l´absence de la cohabitation entre hommes et animaux, peut être appliqué au territoire de Guilligomarc´h où la première catégorie arrive largement en tête pour les constructions les plus anciennes.

« L´habitat mixte » est encore décelable à Saint-Eloi, Kermai, Traoulé ou Kerhulvé. L´association d´un logis bas jouxtant l´étable et d´un logis haut accessible par un escalier extérieur en pierre correspond à un type récurrent à Guilligomarc´h et subsiste à Keriouarc´h et Poulbet ; des traces restent visibles à Saint-Coal, Kerhoen, Kervinel et sur une maison (détruite) à Saint-Eloi. Ces constructions comptent parmi les plus anciennes de la commune (début ou milieu du 17e siècle).

Le « logis indépendant », c´est-à-dire dissocié des parties agricoles, représente une catégorie moins répandue dans ce secteur et correspond généralement à des réalisations plus récentes. On peut distinguer deux variantes, le logis sans étage et le logis à étage, souvent à trois travées. Dans le premier cas, la présence d´une lucarne centrale en forme de pignon (Pont-Neuf, Traoulé, Kerloas), en rompant avec les formules traditionnelles, dénote l'influence des réalisations urbaines et des modèles proposés par des entrepreneurs en bâtiments entre 1900 et 1930.

Les intérieurs ont subi des modifications qui, dans bien des cas, ne permettent plus de lire les dispositifs d´origine. Les éléments d´origine encore en place sont rares, mis à part les cheminées dont les linteaux et les corbelets sont généralement en bois (Kermai, Saint-Eloi, Kervinel, Traoulé) ; traversant le pignon, ces corbelets sont souvent protégés par un larmier en pierre (bourg, ancienne ferme, parcelle 287). Des armoires murales en pierre sont demeurées en place dans certaines constructions des 16e et 17e siècles (Traoulé, Kervran, Saint-Eloi).

A partir du 19e siècle, le plan à deux pièces par niveau, avec couloir central délimité par des cloisons en bois et enfermant l´escalier, est dominant. Quelques grands logis à étage (Ménégall, Le Porzou), de plan double en profondeur, comptent au moins 4 pièces par niveau.

Conclusion

L´habitat rural de la commune de Guilligomarc´h reflète les traits architecturaux spécifiques de la haute vallée du Scorff et d´une partie de l´intérieur du Morbihan proche. L´alignement composé d´une partie haute et basse, avec un escalier extérieur en façade donnant accès à une chambre avec cheminée située au-dessus d´une étable ou d´un cellier, représente le type le plus représentatif (Keriouarc´h, Poulbet). Ces constructions répondaient aux besoins de l´économie rurale du 17e siècle, période d´une certaine prospérité locale qui ne retrouvera un équivalent comparable qu´à partir du milieu du 19e siècle, époque caractérisée aussi bien par la transformation du bâti existant que par la reconstruction de nouveaux logis d´allure urbaine. Dans ce cadre s´inscrit aussi la ferme « rationnelle » du Sac´h, la seule de ce type répertoriée dans ce secteur ; réalisation aboutie, conçue au tout début du 20e siècle suivant un plan modélisé, elle marque pourtant le déclin d´un certain mode de vie à la campagne qui disparaîtra avec la Première Guerre mondiale.