Milieu naturel et historique

Peu de documents permettent d´entrevoir l´espace rural avant la seconde moitié du 18e siècle. La topographie se lit partiellement sur la carte de Cassini (vers 1770) et surtout sur le premier relevé cadastral de 1828 qui reflète encore largement le paysage rural du siècle précédent.

Le réseau des voies de communication et les structures des hameaux, tels qu´ils apparaissent en 1828, perdurent au-delà des modifications intervenues, pour l´essentiel, dans la seconde moitié du 19e siècle.

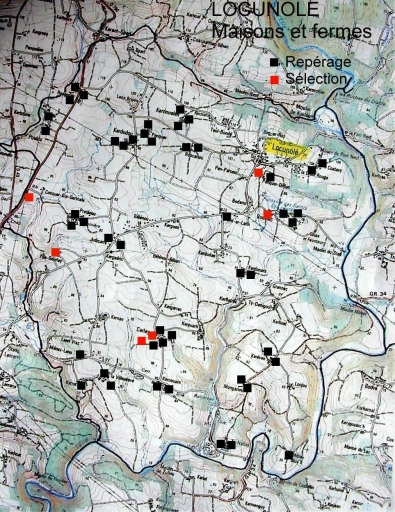

Dans ce secteur caractérisé par un relief naturel accidenté, et plus particulièrement dans la partie nord-est et est (vallée de l´Ellé), l´habitat est dispersé en hameaux de dimensions variables. Certains, comme Bodalec, Carlay, Kerdudou et Penquer Kerdudou, ont peu évolué depuis le début du 19e siècle. Même si un grand nombre de constructions a été remplacé in situ, ces hameaux conservent des bâtiments qui comptent parmi les plus anciens repérés ; aussi, la densité d´éléments repérés y est-elle particulièrement élevée. A l´époque de l´activité agricole la plus importante (fin 19e siècle), quatre ou cinq exploitations étaient ainsi regroupées, nombre en constante diminution depuis le milieu des années 1960.

En 1843, Ogée note « un pays où l´on trouve des terres fertiles en toutes sortes de grains, des landes et des arbres à fruits » ; sur un total de 605 hectares, 200 sont des terres labourables, 44 des prés et des pâturages, 13 des bois, 62 des vergers et des jardins ; 395 hectares sont couverts de landes qui, cultivées, faisaient, à cette époque, intégralement partie de l´économie rurale.

En 1856, Locunolé compte 40 fermes exploitées par une soixantaine de cultivateurs, assistés par 21 journaliers et une centaine d´ouvriers agricoles. A Keréven et Sainte-Gertrude, on signale la présence de tisserands.

Parmi les cinquante quatre édifices recensés par l´Inventaire, parfois traités en dossier « écart », six ont fait objet d´un dossier individuel. Les chronogrammes relevés ou connus par information orale sont relativement rares et ne concernent que le bâti relativement tardif (1860, 1870, 1881, 1884, 1888, 1901, 1914, 1928, 1931, 1938). En réalité, un nombre assez important de bâtiments ruraux est antérieur aux années 1800 sans toutefois porter des dates. Comme dans l´ensemble de cette partie du département, les reconstructions sont, depuis le milieu du 19e siècle, nombreuses, avant d´atteindre, entre 1870 et 1914, un point culminant qui correspond à deux facteurs liés entre eux, l´essor démographique et la modernisation de l´agriculture.

A partir des années 1850, certains bâtiments ruraux portent progressivement l´empreinte de modèles standardisés dont l´enseignement agricole, en particulier l´école du Lézardeau à Quimperlé, se fait le relais. La reconstruction d´un nouveau logis, souvent à étage, au détriment de l´ancien déclassé en dépendance, est une constante (Roscariou, Penquer Diffon, Praténou, Kerdudou, L´Ile Gourlay).

Composition d´ensemble

Le regroupement de plusieurs unités d´exploitation au sein d´un hameau caractérise l´habitat du territoire communal où l´implantation isolée est quasiment absente. A l´intérieur des grands hameaux, chaque exploitation disposait d´un accès individuel, tout en partageant avec les autres des espaces communs tels que cours et chemins conduisant aux champs (Carlay, Bodalec, Kerivoalen).

Les exploitations sont organisées suivant deux schémas récurrents : bâtiments disposés en alignement - le cas le plus fréquent - et bâtiments disposés autour d'une cour plus ou moins régulière en L ou en U. Les formes d´alignement vont de la simple association d´un logis et d´une étable (Kerdudou, Penquer Kerdudou, Roscariou) aux alignements associant plusieurs logis, étables et remises rajoutées au fil du temps (Kerivoalen, Praténou).

Les dépendances sont, suite à l´évolution des modes de cultures et des affectations successives, trop peu nombreuses pour pouvoir appréhender structures et fonctions d´origine. Certaines remises se distinguent par la présence d'un toit à croupe coiffant le pignon d´accès (Kerivoalen), une caractéristique de la haute vallée du Scorff et des communes morbihannaises limitrophes. Quelques hangars agricoles bâtis en charpenterie et tôle, comme à la Villeneuve, témoignent d'un bâti rural récent et éphémère qui est aujourd'hui condamné.

Des fours à pain, individuels ou à usage commun élevés à distance des habitations, faisaient partie de chaque ferme ou hameau ; ceux de Carlay et de Keréven comptent parmi les rares exemplaires conservés.

L´existence d´un puits par ferme est la règle, même au niveau d´un habitat regroupé où le puits à usage commun reste l´exception. Les puits de Pouldu, Villeneuve, Carlay, Rosgodec, Praténou, Kerdudou, Lonjou, Penquer Diffon, Mongariou et Roscariou (repérage non exhaustif) sont toujours en place. Celui de Penquer Diffon, daté 1802 (voir dossier), est le plus remarquable. Les puits sont majoritairement de structure circulaire, qui, conforme à une typologie récurrente du secteur, désigne aussi les exemplaires les plus anciens ; les margelles monolithes, comme par exemple à Kerdudou, sont soit en granite, soit en schiste. Les superstructures en pierre portent parfois, sur la traverse, la date et un décor à boules ou une croix. Des chronogrammes, rares, ont été relevés sur les puits de Mongariou (1854) et de Rosgodec (1861).

Matériaux

Le recours au granite d´extraction locale est majoritaire pour l´ensemble des constructions rurales. Une mise en œuvre de grands moellons équarris particulièrement soignée s´observe sur un certain nombre d´édifices recensés (Kernouarn, Penquer Kerdudou), mais le recours aux petits et moyens moellons de granite est la règle pour la majorité des édifices bâtis avant 1900. Quelques constructions du 17e siècle (Penquer Kerdudou, Kerdudou, Carlay, Roscariou, Kernouarn, Kerdonars) conservent des linteaux à accolades grassement sculptées.

Quant aux façades des réalisations les plus tardives (Judicarré, Kernouarn, Penquer Diffon, Rosgodec, le Pouldu), elles sont couvertes d´un enduit. A Carlay (voir dossier "Ecart") et l'Ile Gourlay (voir dossier), les façades portent un crépi gras et moucheté à caractère décoratif répandu dans la région lorientaise et souvent mis en place par des maçons italiens.

Les couvertures végétales traditionnelles ont partout disparu. Un grand nombre de constructions, logis ou dépendances, portent, sur les pignons, la trace des transformations intervenues lors du remplacement des anciennes toitures en chaume et du rehaussement du volume des combles (Coatavy, Kerdudou, Kerret, Penquer Kerdudou).

La présence de tuiles mécaniques en couverture, bien que minoritaire, s´observe sur un certain nombre de constructions (Roscariou, Penquer Kerdudou) ; le recours à ce matériau d´importation, relativement tardif, correspond souvent au remplacement du chaume. A Roscariou, les tuiles mises en place dans les années 1930 proviennent des tuileries Perrusson- Desfontaines à Ecuisses (Saône-et-Loire).

Elévations, distributions intérieures et typologie

Le classement en deux grandes catégories, « l´habitat mixte », caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit ou associée au sein d´un alignement, et le « logis indépendant », défini par l´absence de la cohabitation entre hommes et animaux, peut être appliqué au territoire de Locunolé où la première catégorie arrive en tête pour les constructions les plus anciennes.

« L´habitat mixte » est encore décelable, entre autre, à Kerdudou, Penquer Kerdudou ou Roscariou. La présence d´un logis haut accessible par un escalier extérieur en pierre subsiste à Kerdudou ; bien qu'en état de vestiges - l'escalier a disparu - il reflète les caractéristiques de l´architecture vernaculaire morbihannaise.

Le « logis indépendant », c´est-à-dire dissocié des parties agricoles, représente une catégorie très répandue dans ce secteur et correspond généralement à des réalisations plus récentes. On peut distinguer deux variantes, le logis sans étage et le logis à étage, souvent à trois travées ou plus. Dans le premier cas, la présence d´une lucarne centrale en forme de pignon (Coatavy, Keréven), en rompant avec les formules traditionnelles, dénote l'influence des réalisations urbaines et des modèles proposés par des entrepreneurs en bâtiments entre 1900 et 1930.

Les intérieurs ont subi de telles modifications que, dans bien des cas (sauf à Carlay et Kerret), les dispositifs d´origine sont devenus illisibles. Les éléments d´origine encore en place sont rares, mis à part les cheminées dont les linteaux et les corbelets sont généralement en bois (Carlay, Kerret, Roscariou). Des armoires murales en pierre existent encore dans certaines constructions du 17e siècle, notamment à Kerret et Carlay. Bien que conservé dans un logis dénaturé, l´armoire murale de Kernouarn, associée à un grand saloir monolithe encastré dans le mur, est un bon exemple des aménagements intérieurs des salles.

A Praténou (seconde moitié 19e siècle), la cheminée de la salle conserve des bancs placés dans le foyer ainsi que des lambris habillant les piédroits, dispositifs rarement parvenus jusqu'aujourdhui mais également répertoriés dans l´habitat rural du canton voisin de Quimperlé (Tréméven, Mellac).

Conclusion

L´habitat rural de la commune de Locunolé, parvenu en grande partie en état de vestiges archéologiques ou bien souvent illisible par rapport aux formes et fonctions d´origine, reflète néanmoins, pour le bâti le plus ancien, les traits architecturaux spécifiques d´une partie de l´intérieur du Morbihan proche et, pour les reconstructions entre 1860 et 1930, l´influence d´une architecture modélisée à caractère urbain largement répandue entre Quimperlé et Lorient.