Milieu naturel et historique

Peu de documents permettent de connaître l´espace rural avant la seconde moitié du 18e siècle. La topographie se lit partiellement sur la carte de Cassini (vers 1770) et surtout sur le premier relevé cadastral de 1811 qui reflète encore largement le paysage rural du siècle précédent.

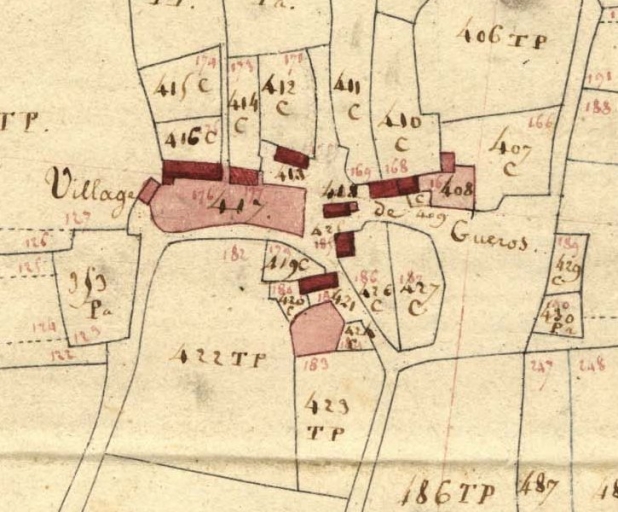

Le réseau des voies de communication et les structures des hameaux, tels qu´ils apparaissent en 1811, perdurent au-delà des modifications intervenues, pour l´essentiel, dans la seconde moitié du 19e siècle. L´habitat est dispersé en hameaux de dimensions variables. Certains, comme Kervalzé, Gueros, Kergloirec et Mané Guégan, tout en s´étoffant, ont structurellement peu évolué depuis le début du 19e siècle. Même si un grand nombre de constructions a été remplacé in situ, beaucoup de hameaux conservent soit des vestiges de bâtiments, soit des éléments remployés attestant une ancienneté certaine. A l´époque de l´activité agricole la plus importante, c´est-à-dire entre 1850 et 1914, quatre ou cinq exploitations agricoles étaient ainsi regroupées au sein d´un hameau, nombre en constante diminution depuis le milieu des années 1960.

Dans ses " Recherches statistiques sur le département du Finistère " publiées en 1837, Armand Duchâtellier signale, pour la commune de Rédené, un total de 233 maisons d´habitation dont 123 étaient pourvues de deux ouvertures (une porte, une fenêtre), 36 de trois ouvertures (une porte, deux fenêtres) ; 16 logis comptaient quatre ouvertures, alors que les habitations les plus modestes, une quinzaine, n´avaient qu´une seule ouverture, la porte d´entrée.

Conservé au archives départementales du Finistère, deux plans dits « par masses de cultures » de 1809 concernent les secteurs de Rosgrand et de Sainte-Marguerite ; ils permettent de connaître l´environnement cultivé des habitations, à Sainte-Marguerite essentiellement des champs et des landes.

En 1843, d´après Ogée, sur un total de 2450 hectares, 508 sont des terres labourables, 165 des prés et des pâturages, 179 des bois, notamment autour de Lininec et Rosgrand, 205 des vergers et des jardins ; 1200 hectares sont couverts de landes qui, cultivées, faisaient alors intégralement partie de l´économie rurale.

Vers 1860, Victor de Kerouallan, grand propriétaire terrien à Arzano et Rédené, poursuit le défrichement et la mise en culture dans la partie nord-est de la commune, autour du Vaquer et de Kerloret ; il poursuit ainsi une tentative manquée mais initiée par son grand-père, Simon Joly de Rosgrand qui, à la fin du 18e siècle projetait d´y installer une quinzaine de métairies. Victor de Kerouallan est sans doute le commanditaire de l´alignement aujourd´hui conservé au Vaquer.

Parmi 14 édifices recensés en secteur rural et 10 au bourg de Rédené, un seul a fait l´objet d´un dossier individuel. Ces résultats relativement faibles s´expliquent par l´importante érosion que l´architecture rurale a subi dans ce secteur suite aux réhabilitations ou dénaturations récentes.

Les chronogrammes relevés sur les linteaux des portes et des fenêtres (1652, 1674, 1697, 1774, 1790, 1814, 1824, 1826, 1838, 1846, 1852, 1857, 1861, 1863, 1869, 1872, 1898) couvrent ainsi trois siècles, avec un taux de représentation marqué pour le 19e siècle, notamment à partir de 1850, avant d´atteindre, entre 1870 et 1914, un point culminant qui correspond à deux facteurs liés entre eux, l´essor démographique et la modernisation de l´agriculture entraînant alors le renouveau généralisé des bâtiments.

A partir des années 1850, les bâtiments ruraux portent l´empreinte de modèles standardisés dont l´enseignement agricole, entre autres celui dispensé à l'école du Lézardeau à Quimperlé, se fait le relais. Cette tendance se fait sentir dans certaines constructions d´un type nouveau. La reconstruction d´un nouveau logis, souvent à étage, au détriment de l´ancien déclassé en dépendance, est une constante.

Composition d´ensemble

Le regroupement de plusieurs unités d´exploitation au sein d´un hameau caractérise l´habitat le plus ancien. En témoignent Kervalzé, Gueros, Keriazo, Cortiou, Kergonan ou le Crano. A l´intérieur des grands hameaux, chaque exploitation disposait d´un accès individuel, tout en partageant avec les autres des espaces communs tels que cours et chemins conduisant aux champs.

Les exploitations sont organisées suivant deux schémas récurrents : bâtiments disposés en alignement - cas le plus fréquent - et bâtiments disposés autour d'une cour plus ou moins régulière en L ou en U. Les formes d´alignement vont de la simple association d´un logis et d´une étable aux alignements associant plusieurs logis, étables et remises rajoutées au fil du temps.

La création d´une cour ou d´espaces à usage commun résulte souvent d´éléments ajoutés tels que granges et remises.

Les dépendances intactes sont, suite à l´évolution des modes de cultures et des affectations successives, trop peu nombreuses pour appréhender les structures et les fonctions d´origine. L'association d´une remise et d´un four à pain, comme à Kergonan, est exceptionnelle.

Des fours à pain, individuels ou à usage commun élevés à distance des habitations, faisaient partie de chaque ferme ou hameau. Des fours à pain ont été localisés, entre autres, à Moulin Rouge, Kervavéon et Kerorien (repérage non exhaustif).

L´existence d´un puits par ferme est la règle, même au niveau d´un habitat regroupé où le puits à usage commun reste l´exception. Les puits de structure circulaire correspondant aux exemplaires les plus anciens (Kervélen, Keroual, Kervalzé), les puits carrés étant généralement, comme à Keriazo, Kernaret, Kergloirec, Le Vaquer ou Le Crano, plus récents (2e moitié 19e siècle).

Matériaux

Le recours au granite et au schiste d´extraction locale est majoritaire pour l´ensemble des constructions rurales. Le recours aux petits et moyens moellons de est la règle pour la majorité des édifices bâtis avant 1900. Quant aux façades des réalisations les plus tardives, elles etaient couvertes d´un enduit dont la suppression, dans le cadre d´une réhabilitation, est à déplorer ; elle entraîne la mise à nu d´un gros oeuvre de moindre qualité qui était destiné, comme le montrent les encadrements des baies légèrement saillants et laissés sous le coup de l´outil, à recevoir un enduit.

Les couvertures végétales traditionnelles, très répandues ont progressivement disparu. On observe, dans certains cas de restauration, un regain du chaume qui demeure néanmoins marginal. Un grand nombre de constructions, logis ou dépendances, portent, sur les pignons ou au niveau des combles, la trace des transformations intervenues lors du remplacement des anciennes toitures en chaume et de l'accroissement du volume du comble.

Dans les années 1920-1930, le chaume a souvent été remplacé par la tuile mécanique ; des couvertures de ce type existent, entre autres, à Kerdavid Bras et Keriazo.

Elévations, distributions intérieures et typologie

Le classement en deux grandes catégories, « l´habitat mixte », caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit ou associée au sein d´un alignement, et le « logis indépendant », défini par l´absence de la cohabitation entre hommes et animaux, peut être appliqué au territoire de Rédené où la seconde catégorie arrive, vu le caractère tardif du corpus, en tête.

« L´habitat mixte » est encore décelable au Cranou, Kerloret, Kerdavid Bras, Le Vaquer ou Kerourien.

Le « logis indépendant », c´est-à-dire dissocié des parties agricoles, représente une catégorie très répandue dans ce secteur et correspond généralement à des réalisations plus récentes. On peut distinguer deux variantes, le logis sans étage et le logis à étage, souvent à trois travées (Keriazo, Kervilin). Dans le premier cas, la présence d´une ou de plusieurs lucarnes en forme de pignon (Ty Brabant, LeVaquer), en rompant avec les formules traditionnelles, dénote l'influence des réalisations urbaines et des modèles proposés par des entrepreneurs en bâtiments entre 1900 et 1930. La lucarne en forme de pignon peut aussi être, dans bien des cas, le résultat d´une transformation intervenue lors du remplacement du chaume par l´ardoise (Kervéhennec daté 1774).

Les intérieurs, non vus lors de l´enquête, ont subi des modifications qui, dans bien des cas, ne permettent plus de lire les dispositifs d´origine.

Les maisons du chef-lieu de la commune, mentionnées dans le dossier "bourg", partagent avec celles situées en secteur rural globalement les mêmes caractéristiques.

Conclusion

L´habitat rural de la commune de Rédené reflète, à travers un corpus d´oeuvres assez tardives et souvent remaniées, les traits architecturaux spécifiques de la région de Quimperlé.