Le présent dossier sert surtout à faire le lien avec un travail de recherche effectué dans le cadre d´un doctorat présenté par Valérie Guesnier sur « Les images de la Station Biologique de Roscoff, des années 1870 à nos jours. Patrimoine et images d´un patrimoine à sauvegarder pour communiquer » (EHESS Paris, section « Histoire et civilisation », sous la direction de Jean Dhombres). Ce travail repose sur l'inventaire d´une série d´objets (oeuvres sculptées, images et appareils scientifiques, dessins, tableaux, photographies) en rapport avec l´activité scientifique de la station biologique. La synthèse de cette collection est présentée dans le dossier « sommaire objets mobiliers » qui, à son tour, renvoie à quatre sous-dossiers appelés « iconothèques ». Les 19 documents illustrant ce dossier font partie de la collection de l'établissement.

- opération ponctuelle, Inventaire de la station biologique de Roscoff

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Saint-Pol-de-Léon - Saint-Pol-de-Léon

-

Commune

Roscoff

-

Adresse

place Lacaze Duthiers

,

place Georges Teissier

-

Cadastre

1996

AB 154-155, 157-160, 190, 266-267

-

Dénominationsinstitut de recherche, université

-

Appellationsdit station biologique

-

Parties constituantes non étudiéesjardin, réservoir, laboratoire, maison, logement

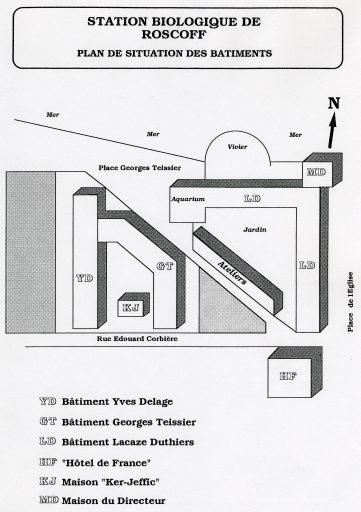

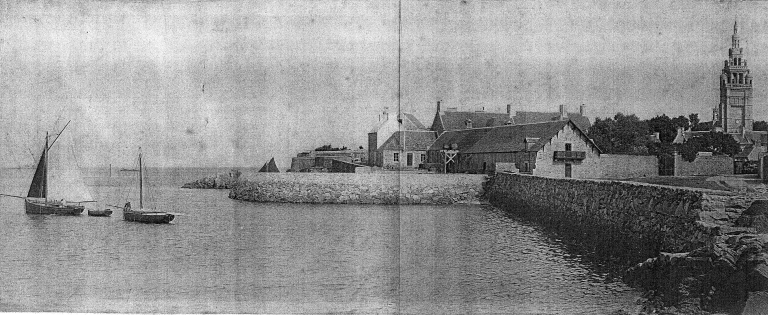

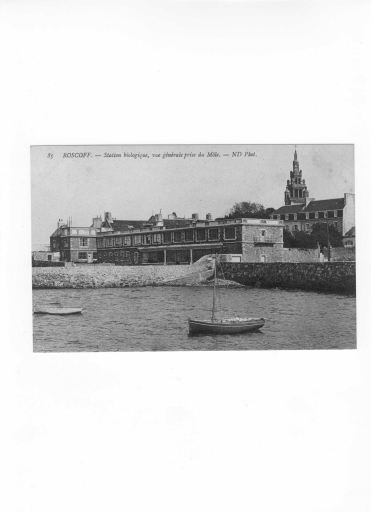

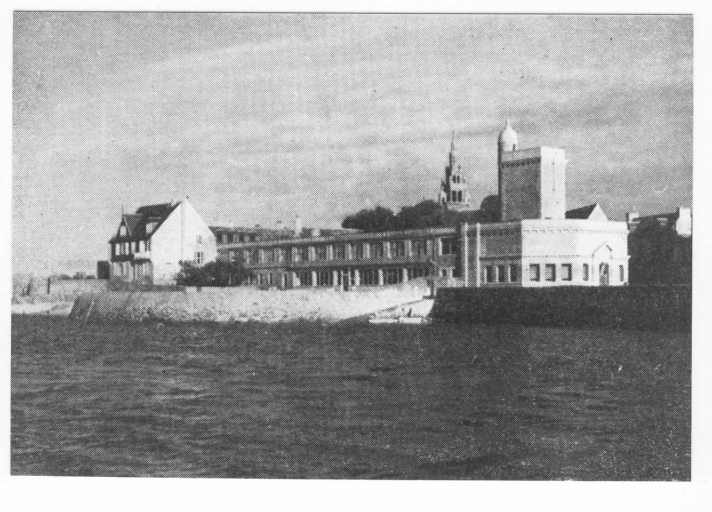

L´observatoire océanologique de Roscoff (station biologique) occupe aujourd'hui une surface d´environ 16.000 m² et intégre un ensemble de sept bâtiments principaux (laboratoires, logements, aquarium, bâtiments administratifs) construits entre la seconde moitié du 16e et le 3e quart du 20e siècle. Ils ont fait, l'objet, en 1986, d'une notice de l'Inventaire (base Mérimée IA00064900), suite à une étude du patrimoine du canton de Saint-Pol-de-Léon et plus particulièrement de la commune de Roscoff.

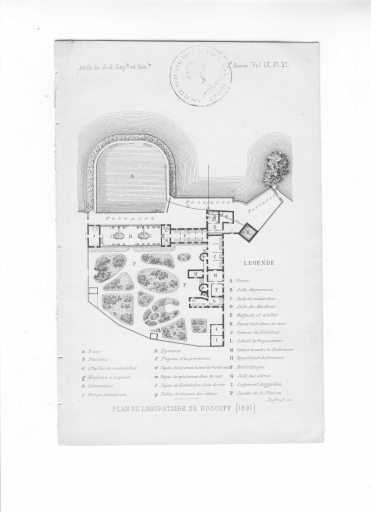

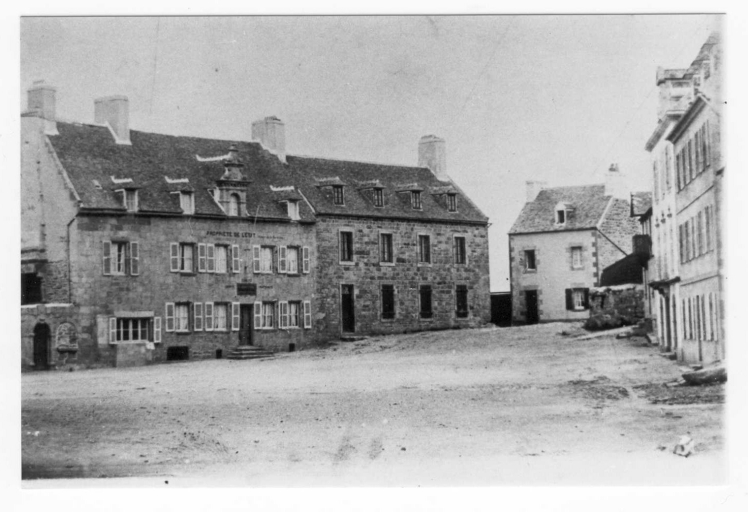

L'établissement a été fondé en 1872 par Henri de Lacaze-Duthiers, titulaire de la chaire de zoologie à l'université de la Sorbonne (Paris), pour y assurer une triple mission, toujours actuelle, de recherche, d´enseignement et d´accueil. Installé provisoirement dans une petite maison louée, place de l´église, le laboratoire est transféré en 1876 dans la maison dite « Corbière » (2e moitié 16e siècle) achetée à la famille de l´écrivain Tristan Corbière (édifice recensé par l'Inventaire en 1986, notice IA00064900).

L´acquisition, en 1883, de l´ancienne école communale qui lui est attenante permet d´agrandir l´établissement, tout comme la demeure de Kerjeffic, une ancienne maison de marchand ou de négociant datée 1604 et remanié au 18e siècle (IA00064897).

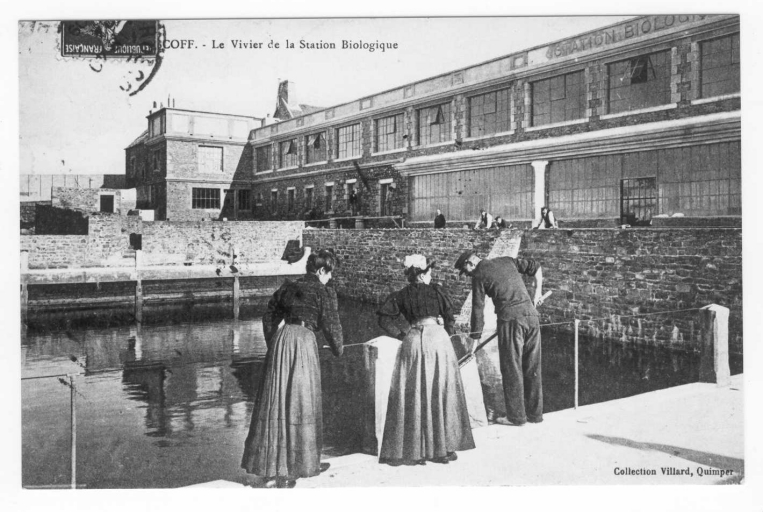

Un vivier d´eau de mer, construit en 1880, a été restauré en 1888, 1908 et 1937.

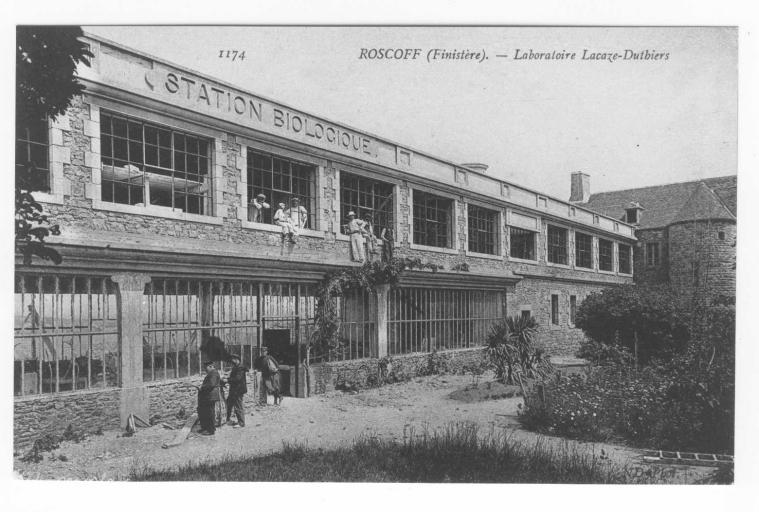

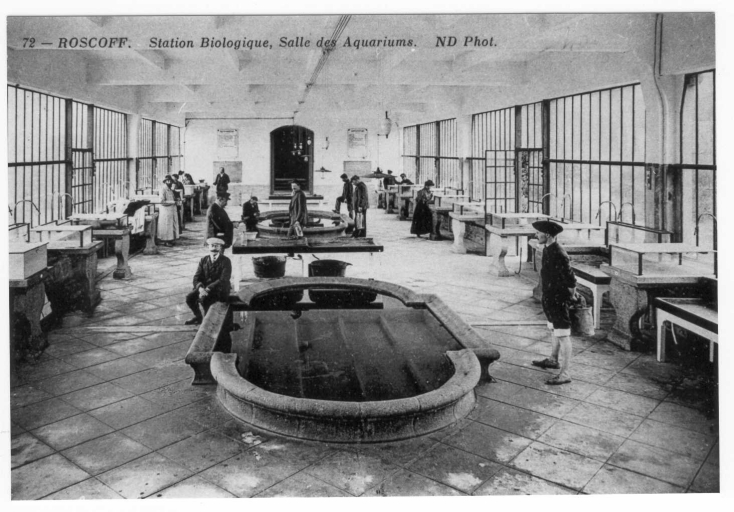

Le « hangar » à aquariums, actuel bâtiment nord du laboratoire Lacaze-Duthiers, est édifié en 1881. Il est reconstruit et augmenté d´un étage entre 1905 et 1907, sous la direction de Yves Delage.

L´aquarium public dit « aquarium Charles Pérez », successeur de Yves Delage à la direction de l´établissement, est mis en chantier en 1937 ; s´adossant à une tour carrée servant de château d´eau de mer, il est achevé en 1946, mis en service en 1950, puis ouvert au public en 1952.

Attenante à l´extrémité est du même bâtiment, la maison du directeur dont la construction est confiée en 1932 à l´architecte Lionel Heuzé de Morlaix, est terminée en 1934.

Un troisième bâtiment mis en service dans les années 1940 complète le laboratoire Lacaze-Duthiers.

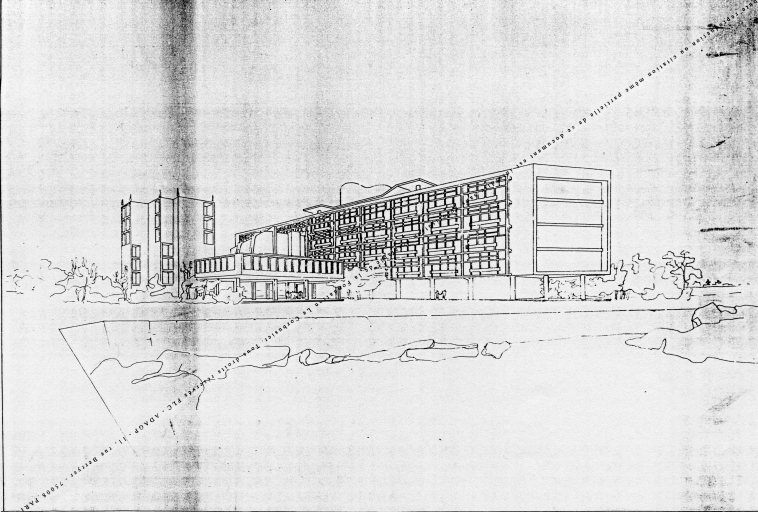

Après un projet d´extension confié à Le Corbusier en 1939 mais abandonné à cause de la Seconde Guerre mondiale, la construction de nouveaux laboratoires (centre d´océanographie et centre de biologie marine du C.N.R.S.) est entreprise en 1949, sous la direction de Georges Teissier, successeur de Charles Pérez. La première aile, le laboratoire Yves Delage, réalisée par l´architecte Louis Madeline, est mise en service en 1953 ; la deuxième, le laboratoire Georges Teissier, entreprise en 1966 avec la collaboration de l´architecte Lucien Barberon, successeur de Louis Madeleine, est mis à la disposition des chercheurs en 1969.

L´ancien Hôtel de France, construit à la fin, du 19e siècle, acheté en 1953 et entièrement rénové en 1997, constitue aujourd´hui le Centre de Conférences.

Les bâtiments nord et est composant l´aile Lacaze-Duthiers ont été entièrement rénové en 2001.

L'ensemble appartient à l'université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et au Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.).

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 16e siècle

- Principale : 1er quart 17e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale : 1ère moitié 20e siècle

- Principale : 4e quart 20e siècle

- Principale : 1er quart 21e siècle

- Secondaire : 1er quart 20e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

- Secondaire : milieu 20e siècle

-

Dates

- 1880, daté par source

- 1881, daté par source

- 1888, daté par source

- 1905, daté par source

- 1907, daté par source

- 1908, daté par source

- 1934, daté par source

- 1937, daté par source

- 1946, daté par source

- 1950, daté par source

- 1953, daté par source

- 1969, daté par source

- 1997, daté par source

- 2001, daté par source

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

-

Auteur :

Jeanneret Charles-Edouard , dit(e) Le Corbusierarchitecte attribution par travaux historiquesJeanneret Charles-EdouardCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

Occupant actuellement une surface d´environ 16 000 m², l´observatoire océanologique de Roscoff (station biologique) est composé d´un ensemble de sept bâtiments principaux.

-

Murs

- granite

- schiste

- béton

- pierre de taille

- moellon

-

Toitsardoise, béton en couverture

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Malgré l´hétérogénéité des différentes parties architecturales qui la composent, la station biologique de Roscoff représente un exemple significatif de l'évolution du bâti sur un site du littoral. On distingue trois phases principales : la réutilisation de deux anciens logis d´armateur du 16e siècle accompagnée d´une première extension au tournant du 19e et 20e siècle, la mise en place de l´aquarium public entre 1946 et 1952 et la construction de deux ailes de laboratoires entre 1953 et 1969. La fait d´avoir fait appel à un architecte de renommé mondiale, Le Corbusier, révèle, malgré l´abandon du projet, l´importance accordé, dans ce site littoral breton, à l´architecture et plus particulièrement à celle destinée à la recherche scientifique.

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Bibliographie

-

DRACH, Pierre. La Station Biologique de Roscoff en 1950. Editions de la Station Biologique de Roscoff. Roscoff, 1950, 19 p.

Périodiques

-

LACAZE-DUTHIERS, Henri de. Leçon d´ouverture du cours de zoologie à la Sorbonne. Dans Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, t. III, 1874.

1-38 -

LACAZE-DUTHIERS, Henri de. Les améliorations matérielles des Laboratoires maritimes de Roscoff et de Banyuls en 1894. Dans Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, , troisième série, t. III, 1895.

1-42 -

LACAZE-DUTHIERS, Henri de. Sur les Laboratoires de Roscoff, Banyuls et XX. Dans Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, troisième série, t. VI, 1898.

p. 1-35 -

PRUVOT, Henri de. Henri Lacaze-Duthiers. Dans Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, troisième série, t. X, 1902.

p. 1-78 -

ANONYME. Georges Teissier. Dans Les Cahiers de Biologie Marine, t. XIII, 1972.

-

TOULEMOND, André. Station Biologique de Roscoff. Dans Université Pierre et Marie Curie, la science à Paris, numéro spécial, 2002.