CONDITIONS DE L´ENQUETE.

Ce dossier collectif vise deux objectifs : appréhender une « famille » d'édifices représentés en grand nombre et dégager les caractères architecturaux communs ou spécifiques à cette famille. Reflétant une sélection raisonnée sous forme d´échantillonnage, certains éléments, jugés représentatifs et peu dénaturés, ont été traités en dossiers individuels. Des données recueillies en 1969 lors d'un préinventaire succint du patrimoine rural ont été intégrées.

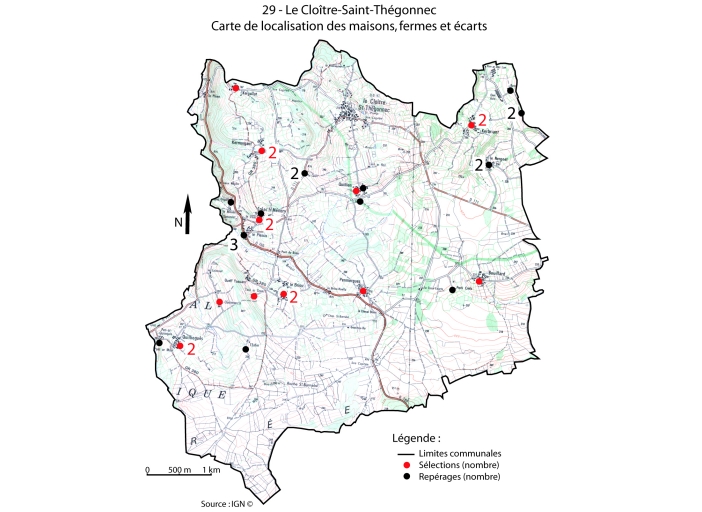

Environ 85 édifices sur un total de 239 immeubles (chiffres INSEE 1999), soit environ 36% du bâti, ont été repérés. S´ils ne se situent pas au sein des 21 sites ayant fait l'objet d'un dossier individuel, ils accompagnent ces observations générales. Chaque élément est donc illustré, soit dans un dossier individuel, soit dans le dossier collectif. Au sein de certains hameaux, entités spatiales et historiques cohérentes et significatives, un ou plusieurs édifices (jusqu´à 7), ont pu être retenus. Les maisons situées au chef-lieu de commune, en raison de leur caractère tardif ou répétitif, n'ont pas été traitées ici mais dans le dossier « bourg ».

La synthèse qui suit concerne uniquement l'habitat rural proprement dit, c'est-à-dire les maisons et fermes isolées ou situées en écart ainsi que des hameaux entiers lorsque aucun élément méritait, à cause des remaniements successifs, un traitement spécifique.

CONTEXTE HISTORIQUE.

La quasi-totalité de l´actuel territoire communal dépendait, depuis le 12e siècle, de seigneuries ecclésiastiques et notamment de l´abbaye cistercienne du Relecq qui initie des défrichements aux formes particulières et l´installation de l´habitat paysan. A quelques exceptions près, tous les hameaux sont en place en 1482, et sans doute bien avant.

Peu de documents iconographiques permettent de connaître l´espace rural avant la seconde moitié du 18e siècle. La topographie apparaît d´une manière succinte sur la carte de Cassini (vers 1770) et surtout sur les premiers plans cadastraux de 1837 qui reflètent encore largement le parcellaire et le bâti antérieur à la Révolution.

Le réseau des voies de communication et les structures des hameaux, tels qu´ils apparaissent en 1837, perdurent au-delà des modifications intervenues depuis la seconde moitié du 19e siècle.

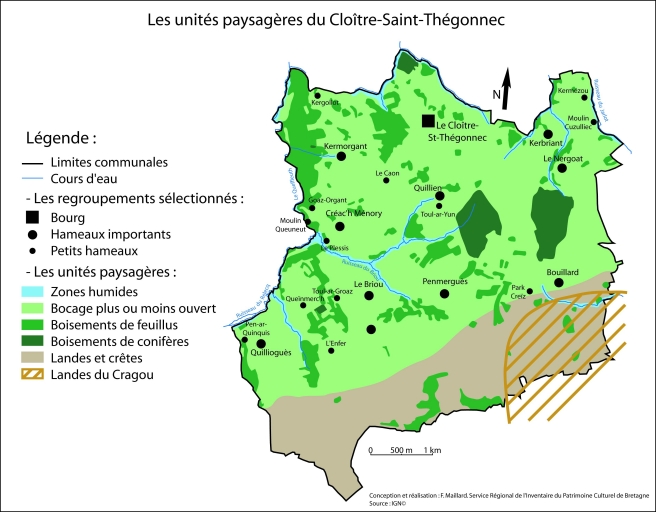

En 1843, d´après Ogée, sur un total de 2847 hectares, 815 sont des terres labourables, 243 des prés et des pâturages, 69 des bois, 18 des vergers et des jardins ; 1603 hectares, soit plus de 40% du territoire communal, sont couverts de landes qui, en grande partie exploitées, faisaient alors intégralement partie de l´économie rurale. Au 18e siècle et sans doute plus tard, certains communs (crèches, étables), étaient, comme à Kergollot, couverts de matériaux végétaux et notamment le genêt.

Même si un grand nombre de constructions a été remplacé in situ, la densité d´éléments bâtis anciens est élevée. Peu de lieux-dits ne conservent pas un ou plusieurs éléments bâtis distinctifs. A l´époque de l´activité agricole la plus importante - la seconde moitié du 19e siècle - entre trois et neuf exploitations agricoles étaient ainsi regroupées. Ce nombre est en constante diminution depuis les années 1960.

La carte de localisation montre des densités différentes suivant les secteurs : les récurrences sont assez fortes dans la partie ouest et au nord-ouest d´une ligne allant de Quillioguès à Quillien, ainsi qu´au nord-est de la commune. Les densités sont plus faibles sur les flancs nord des monts d´Arrée où toute la partie sud de la commune est dépourvue d´habitat.

Des résultats observés, et plus particulièrement des chronogrammes relevés sur le bâti, se dégagent plusieurs tendances situant le corpus des maisons rurales dans une chronologie allant du milieu du 17e siècle aux années 1930.

Occurrences observées : 18e siècle (1) ; 1ère moitié 19e siècle (9) ; 2e moitié 19e siècle (4) ; 1900-1935 (3).

Les faibles taux observés pour les 17e et 18e siècles correspondent à la disparition de l´habitat ancien remplacé, in situ, par un nouveau logis ou la conservation des logis anciens alors déclassés en parties agricoles. Le 19e siècle - il se prolonge jusqu´en 1918 - est par conséquent caractérisé, comme ailleurs en Bretagne, par le renouveau, tout modéré toutefois, des constructions rurales.

Une partie importante du bâti ancien a connu, suite à la déprise agricole, un délaissement progressif suivi de réhabilitations ponctuelles. La comparaison entre quelques éléments partiels recueillis en 1969 et leur état en 2007 montre une proportion assez élevée de destructions ou de réhabilitations (habitat non agricole, résidences principales ou secondaires). Même si l´enquête de 1969 ne rendait pas compte du bâti du bourg ni des constructions postérieures à 1850, il est possible de dégager la tendance suivante : sur 24 bâtiments recensés alors (résidentiels pour la plupart), 10 ont été détruits soit environ 42 %. Les hameaux les plus touchés sont ceux de la partie sud-est de la commune, et plus particulièrement Penmerguès et Bouillard.

LES COMMANDITAIRES.

Les inscriptions figurant sur les bâtiments sont rares ; seulement deux indiquent les noms des bâtisseurs : Lejeune et Pouliquen à Quillioguès, Guiomarch et Lautro à Quillien. Les familles commanditaires, souvent apparentées entre elles, appartenaient aux classes rurales dirigeantes, (exploitants ou, parfois, marchands de toiles comme, sans doute, à Quillioguès).

COMPOSITION D´ENSEMBLE.

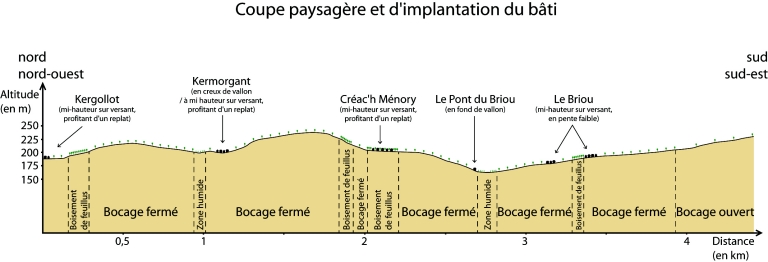

L'implantation isolée est rare et semble relativement tardive, de toute vraisemblance postérieure à 1800. La majorité des édifices se situe au sein de villages de structures plus ou moins éclatées et, à l'origine, composés de plusieurs exploitations agricoles disposant chacune de dépendances et donnant sur des espaces ouverts ou des voies de passage. Trois, six, voire plus de fermes, avec leurs logis exposés indifféremment au sud, à l´ouest ou même au nord, forment des unités disposées d'une manière spontanée et dense (Bouillard, Créac´h Ménory, Kerbriant, Kermorgant, Quillien). Cette organisation spatiale de l'habitat ancien aggloméré, présente sur la totalité du territoire communal, est corroborée par des densités démographiques importantes.

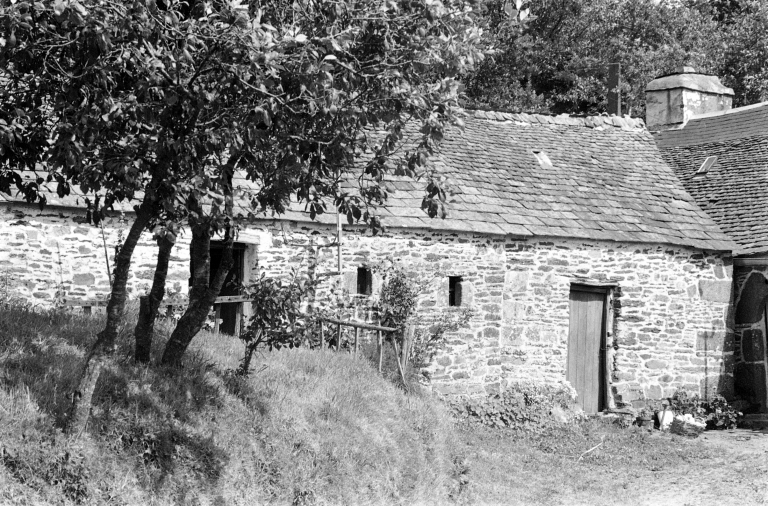

Les parties agricoles sont en règle générale dissociées du logis et se situent autour d'une cour (Le Briou, Créac´h Ménory, Kergollot).

La présence de trous d'attache pour le bétail s´observe aussi bien sur la façade principale du logis qu´à l´extérieur ou à l´intérieur des anciennes étables ou écuries : de petites niches réservées dans la maçonnerie servaient, à l´aide d'une ardoise centrale évidée, à passer une corde pour attacher le bétail ; ce dispositif existe, parfois, sur la partie supérieure de la façade, en dessous de la corniche, servant alors à la fixation d´une échelle pour intervenir sur les toitures.

Les vestiges d'une petite soue à cochon de plan circulaire ont été localisés à Créac'h Ménory ; bien connus dans le sud du département et dans le nord du Morbihan, ces édicules, modestes et peut-être autrefois plus nombreux, sont rares dans ce secteur. De rares traces architecturales de l´activité toilière subsistent encore sur le territoire communal. Parmi un certain nombre de buanderies dites « kandis » (petits édifices équipés pour le traitement et le blanchiment du lin) ayant existé aucune n'est conservée. A Quillioguès ont été localisés les vestiges d'une buanderie dont le "douet" (bassin pour rouir le lin) et la cuve à buée.

Le nombre de puits conservés et localisés, quatorze, n´est pas très élevé. Construits en moellon de schiste et de granite, sans décor, ils se caractérisent par leur plan semi-circulaire ou carré et leur couvertures en grandes dalles de schiste posées sur les montants. Des exemplaires représentatifs existent au bourg, au Briou, à Kergollot et à Queïnmerc´h. Jadis éléments constitutifs de chaque hameau, un seul four à pain a été repéré lors de l'enquête (vestiges à Kerbriant), alors que d'autres subsistaient encore (information orale) dans les années 1980-1990 (Quillien, Quillioguès et Pen Ar Quinquis).

MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE.

Pour le gros œuvre et les toitures, l´emploi de deux roches, le granite d´extraction locale et le schiste dit « pierre bleue », est majoritaire. La diffusion des matériaux utilisés montre que la commune est scindée en deux : au nord, les constructions rurales sont majoritairement en moellon de granite, parfois associé au schiste alors qu'au sud, l´emploi du moellon de schiste est dominant. Les grandes dalles extraites des anciennes carrières des Monts d´Arrée situées sur les communes voisines de Plounéour-Ménez et de Commana étaient réservées aux sols, aux cloisonnements des étables, aux toitures, ou encore, fixées sur des corbelets encastrés dans la façade des logis à avancée, aux auvents protégeant la porte d´entrée (Kergollot). Elles servaient également à délimiter les lavoirs et les bassins des buanderies et à en couvrir les sols.

Les encadrements des baies sont majoritairement en granite. Le recours au bois pour les linteaux reste marginal et s'observe soit sur les anciennes dépendances agricoles (Kerbriant), soit sur des logis remaniés.

Rare, l'emploi d´un granite provenant du Huelgoat a été observé dans un logis du début 20e siècle (Moulin Cuzuliec).

STRUCTURE ET ELEVATIONS.

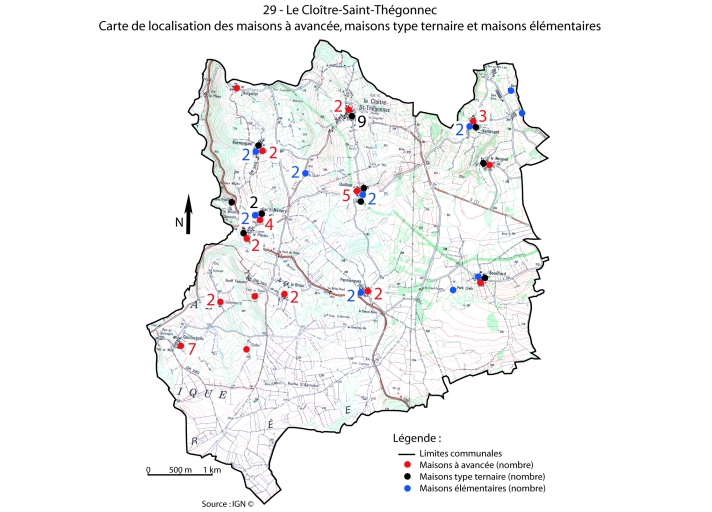

Dans ce secteur ou la cohabitation avec le bétail est rare, les logis ruraux répertoriés peuvent être classés en trois catégories principales : la maison à avancée, la maison de type ternaire et la maison élémentaire (à pièce unique ou à deux pièces).

Avec plusieurs variantes, la « maison à avancée » est caractéristique de l'architecture vernaculaire du Cloître-Saint-Thégonnec comme d´une grande partie des campagnes du Léon et du nord de la Cornouaille.

La maison à avancée est un logis de plan rectangulaire avec un avant-corps de profondeurs variables ; la partie portée en avant de l'alignement, généralement sur la façade principale, se nomme avancée ou avant-corps. Dans le secteur étudié, le terme de « apoteiz » ou de « kuz taol » désigne cette particularité architecturale.

Ces logis partagent certaines caractéristiques architecturales : les fenêtres de l'avant-corps ne sont généralement pas percées au centre de l'élévation mais, en raison de l'aménagement intérieur (place réservée à la table, aux bancs et lits clos), à proximité du pignon abritant le foyer.

Au sein de cette catégorie, on peut distinguer deux types, la maison en rez-de-chaussée (ou, rarement, pourvu d´un comble à surcroît), et la maison à étage. Ils se déclinent, à leur tour, en deux et trois variantes qui confèrent aux édifices des morphologies particulières, encore accentuées par des formes de toitures différentes (toit rampant, toit en bâtière).

Le recensement révèle l'existence d´environ 37 maisons à avancée, soit 38 % de la totalité des maisons rurales repérées. Selon l´analyse stylistique et les chronogrammes extrêmes relevés, elles ont été bâties entre 1665 (Toul-ar-Groas) et 1938 (Créac´h Ménory). Les avancées sont majoritairement placées sur l´élévation principale ; si elles se situent sur l´élévation postérieure, il s´agit généralement d´un rajout tardif sur un bâti plus ancien.

Maisons à avancée en rez-de-chaussée.

Quatorze édifices ont été recensés dont onze à avancées et toits en bâtière et trois à avancées et toits rampants. Peu de témoins semblent être antérieurs à 1800. Aucune construction de ce type ne porte de chronogramme. Relativement marginal, cette variante tend à disparaître avant le milieu du 19e siècle.

Maison à avancée à étage.

23 édifices ont été recensés, dont 21 à une avancée, deux à deux avancées, un avec un escalier extérieur couvert ; 18 ont des toits en bâtière, 5 des toits rampants. La maison à avancée à étage est majoritaire puisqu´elle représente plus de 49 % du corpus identifié. Peu de constructions datées subsistent, exceptée celle, peu représentative, de Toul-ar-Groas (1665), la plus ancienne maison rurale datée de la commune. Elle se distingue par deux avancées situées sur la façade principale et dont une abrite l´escalier de distribution extérieur. A l´autre extrémité de l'échelle chronologique, la plus récente, datée 1938, possède également deux avancées en façade principale (Créac'h Ménory) ; située au coeur d´une ferme dite « modèle », elle correspond à une adaptation tardive d´un type ancien (voir dossier individuel).

Le hameau de Quillioguès regroupe à lui seul sept maisons à avancée, toutes à étage. Ici, la présence d´un douet, vraisemblablement vestige d´une ancienne buanderie, pourrait indiquer un lieu lié à l´activité toilière.

La maison à étage de type ternaire.

Une vingtaine de logis ruraux, soit environ 20 % du total repéré, présente des façades ordonnancées, majoritairement à trois travées. Ils remontent, pour l´essentiel, à la période allant de 1840 à 1900. La concomitance d´une façade ordonnancée et d´une avancée en façade postérieure a été observée à Quillioguès. La normalisation de l´habitat intervient avec le renouveau amorcé depuis le milieu du 19e siècle et le recours au modèle en vogue dans les bourgs et en ville. Le type perdure au-delà de la guerre 1914-1918 (Créac´h Ménory, 1935).

La maison élémentaire (en rez-de-chaussée, à une ou deux pièces).

16 constructions de ce type ont été recensées, soit environ 17 % du total repéré. Elles se localisent essentiellement dans la partie nord de la commune. Le plan comporte une ou deux pièces au maximum. Correspondant aux logements modestes, souvent aux logis de journaliers, aucune d´entre elles n´est datée. Les plus anciennes remontent au milieu du 19e siècle et les plus récentes datent de 1920 environ.

Cas particuliers.

Deux ou trois bâtiments du hameau de Kerbriant sont conçus suivant un plan identique. Le sous-sol, semi enterré, abrite les parties agricoles (grange, étable, écurie), le rez-de-chaussée surélevé sert de logis. Adapté à la déclivité du terrain, ce type d'édifice possède une double orientation. Peu courant dans le secteur étudié, localisé exclusivement au nord-est de la commune, il pourrait s´agir d´une conception architecturale influencée par des modèles issus des traités d'architecture rurale répandus dans la région de Morlaix dans la seconde moitié du 19e siècle.

COUVERTURES ET DECOR.

Les maisons rurales de la commune sont généralement coiffées de toits à deux pans, à l'exception des maisons à avancée à étage et à toit en bâtière ; dans ce cas, les deux versants de l'avancée sont liés à la charpente principale par une noue.

Durant plusieurs siècles et jusqu´à une période récente, les schistes ardoisiers ont été exploités dans les communes voisines de Plounéour-Ménez et de Commana, notamment sur les flancs des Monts d´Arrée, livrant la fameuse ardoise (ou « pierre bleue »). Même s´il a tendance à diminuer, l´emploi le plus visible est aujourd´hui réservé aux couvertures. Ces belles toitures se distinguent par une mise en œuvre particulière : les ardoises sont, à cause de leurs poids, posées à pureau décroissant, c´est-à-dire que leur dimension diminue entre la partie inférieure du versant du toit et le faîtage, les pièces les plus grandes étant réservées à la partie basse. Certaines toitures conservent leurs lignolets, faîtages constitués d´ardoises découpées et ajourées rarement marquées de chronogrammes ; un seul exemple a été localisé à Kermorgant portant la date de 1890. La tradition de coiffer les faîtages des toits de lignolets figuratifs (ornementations, animaux, symboles) perdure, dans le cadre de la réfection des toitures, jusqu´aujourd´hui, même si le recours à l´ardoise d´extraction locale est en net recul. Les faîtages des toits en lignolets découpés atténuent une certaine austérité propre à cette architecture, tout en soulignant la qualité esthétique de l´ensemble des toitures.

DISTRIBUTION INTERIEURE.

Malgré de nombreux remaniements, certaines constantes et particularités en ce qui concerne les distributions et les aménagements intérieurs des logis traditionnels demeurent encore identifiables.

Dans les maisons à avancée, deux tiers de la surface du rez-de-chaussée étaient réservés à l'habitation (salle), l'avancée abritant toujours table et bancs ; l'autre tiers servait en général de cellier ou de resserre. Les saloirs en pierre encastrés dans l´épaisseur du mur et surmontés d´armoires murales sont nombreux (Créac´h Ménory, Kerbriant, Kermorgant). Aménagées entre la cheminée et la fenêtre de l'avancée, des niches peu profondes servaient de bancs semi-encastrés (Créach Ménory, Queïnmerc´h) ; elles étaient parfois associées à une armoire murale fermée par des vantaux en bois. Les sols en terre battue étaient traditionnellement couverts de très grandes dalles de schiste disparues lors des réhabilitations récentes. Les linteaux et corbelets des cheminées sont majoritairement en bois ; aucun linteau ne porte de date. Quelques rares cheminées en schiste ont été repérées comme, par exemple, à Queïnmerc'h et Quilliguès.

CONCLUSION.

Suite à l´évolution des manières d´habiter, les maisons rurales de la commune du Cloître-Saint-Thégonnec ont, pour la plupart, connu des remaniements importants. Toutefois, le nombre élevé de maisons à avancée bâties entre 1665 et 1938 constitue un corpus architectural intéressant et varié, témoin d´une « mode » architecturale. A partir du milieu du 19e siècle, la transformation du bâti existant et la reconstruction de nouveaux logis d´allure urbaine n´éclipsent la maintenance de quelques rares éléments bâtis anciens de qualité.

Il convient de mettre partiellement en doute la thèse suivant laquelle toute maison à avancée correspondrait exclusivement à l´habitat d´artisans tisserands ou de marchand de toiles. L´artisanat du lin était, certes, largement répandu dans cette zone, mais cette activité domestique ne définissait pas nécessairement une forme particulière d´habitat. Le type est répandu au-delà des zones de transformation et de tissage du lin et l´avancée n´était pas forcément réservée à l´emplacement d´un métier à tisser. La forme architecturale du logis correspond plutôt à une manière de faire localement enracinée, à une « mode » adaptée par tous ceux vivant à la campagne à un moment donné.

Les hameaux Créac´h Ménory, Kerbriant, Kermorgant, Quillien et Quillioguès conservent des édifices représentatifs du bâti vernaculaire de la commune.