CONDITIONS DE L´ENQUÊTE.

L´enquête de terrain a été réalisée en 2007, en intégrant des éléments recueillis en 1974 lors d´un pré-inventaire qui n´avait que partiellement inclus le bâti du 19e siècle.

Ce dossier collectif vise deux objectifs : appréhender une « famille » d'édifices représentés en grand nombre et dégager les caractères communs ou spécifiques à cette famille. Reflétant une sélection raisonnée sous forme d´échantillonnage, certains éléments, jugés représentatifs et pas ou peu dénaturés, ont été traités en dossiers individuels.

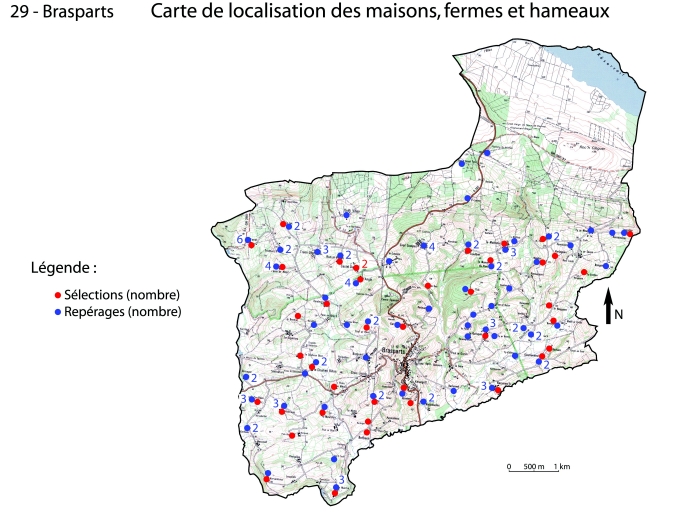

Environ 148 édifices sur un total de 620 immeubles (chiffres INSEE 1999), soit environ 24 % du bâti, ont été répertoriés. Au sein de ce corpus, 42 oeuvres (édifices individuels ou hameaux entiers) ont fait l'objet d'un dossier individuel alors que 106, simplement repérées, ont été systématiquement illustrées, soit dans un dossier « hameau », soit à la suite de ces observations générales.

Au sein de certains hameaux, entités spatiales ou historiques cohérentes et significatives, plusieurs édifices ou ensembles d´édifices ont pu être retenus.

Les maisons situées au chef-lieu de commune, en raison de leurs spécificités ou leur caractère tardif ou répétitif, n'ont pas été traitées ici ; les observations les concernant ont été intégrées dans le dossier « bourg ».

La synthèse qui suit concerne uniquement l'habitat rural proprement dit, c'est-à-dire les maisons et fermes isolées ou situées en écart ainsi que des hameaux entiers lorsque aucun élément ne méritait, à cause des remaniements successifs, un traitement spécifique.

CONTEXTE HISTORIQUE ET ÉCONOMIQUE.

Peu de documents permettent de connaître l´espace rural avant la seconde moitié du 18e siècle. La topographie apparaît partiellement sur la carte de Cassini (vers 1770) et les premiers relevés cadastraux de 1812 qui reflètent encore largement le parcellaire et le bâti des siècles précédents. Le réseau des voies de communication et les structures des hameaux, tels qu´ils apparaissent en 1812, ont perduré pour l´essentiel. Certains tracés de chemins ont été abandonnés ou modifiés depuis le milieu du 19e siècle.

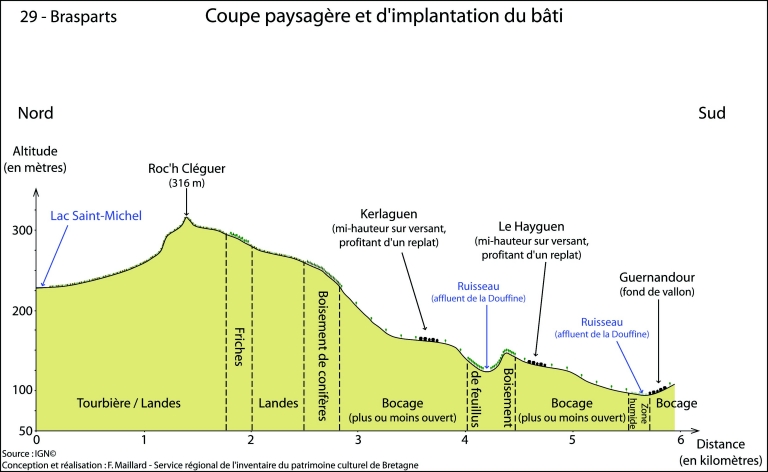

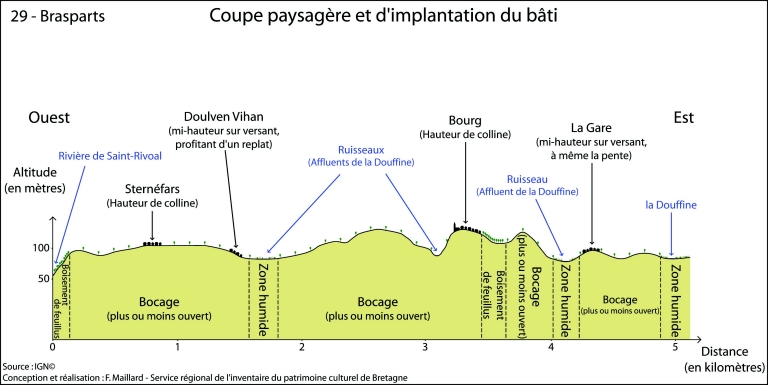

En 1843, selon Ogée, sur un total de 6926 hectares (le territoire de Saint-Rivoal est alors inclus), 1189 sont des terres labourables, 389 des prés et des pâturages, 173 des bois, alors que 3574 hectares, soit à peu près 50% du territoire communal, sont couverts de landes qui, en grande partie exploitées ou utilisées pour l´élevage (fourrages, litières), faisaient alors intégralement partie de l´économie. Publiée en 1908, avec des rappels historiques pertinents, l´étude de Camille Vallaux sur la géographie, la démographie et l´économie rurale de Brasparts et de Saint-Rivoal est fondamentale pour appréhender les paysages, les cultures et l´habitat du secteur entre le milieu du 19e et le début du 20e siècle.

Ce que Vallaux observe en 1908 pour les constructions rurales est largement confirmé par les résultats de l´enquête de 2007 : absence d´habitat isolé, sauf en cas d´implantations récentes (après 1813), hameaux anciens en constante évolution sans toutefois dépasser le nombre des bâtiments anciens. Ces déclassements des anciens logis sont toujours perceptibles, tout comme la « modernisation » des bâtiments, particulièrement récurrente et même générale entre 1850 et 1900 (Guernandour, le Hayguen, le Moënnec, Pennahoat, Runavoualc´h). En 1907, avec 3353 habitants, la population de Brasparts atteint son apogée qui va de pair avec une standardisation de l´habitat où la catégorie sans cohabitation avec le bétail et plus particulièrement le logis à étage et trois travées est prépondérant.

Le boisement des landes devient systématique dès la seconde moitié du 19e siècle, entraînant l´implantation de nouvelles fermes dites de « défrichement » et la plantation de résineux (Roc´h Gouel Yann Yann). Les terres incultes reculent sensiblement en un siècle (4223 hectares en 1813 contre 2894 en 1907). L´architecture rurale garde les traces de cette évolution, à l´instar d´un bâtiment servant à broyer la lande par la traction d´un cheval (le Hayguen), d´écuries et de communs sous le même toit que le logis (Roc´h Gouel Yann Yann), de vastes écuries (le Favot, Coativoal, le Moënnec).

Les cultures (sarrasin, seigle, froment, orge) et l´élevage (3795 bovins et 760 chevaux en 1907), associés aux irrigations et amendement des terres, augmentent le revenu paysan ; réputés, les chevaux sont vendus sur les marchés du département (Brasparts, Pleyben, Commana, Landivisiau). Les anciennes écuries et étables témoignent de cette activité (le Favot, Coativoal, le Moënnec).

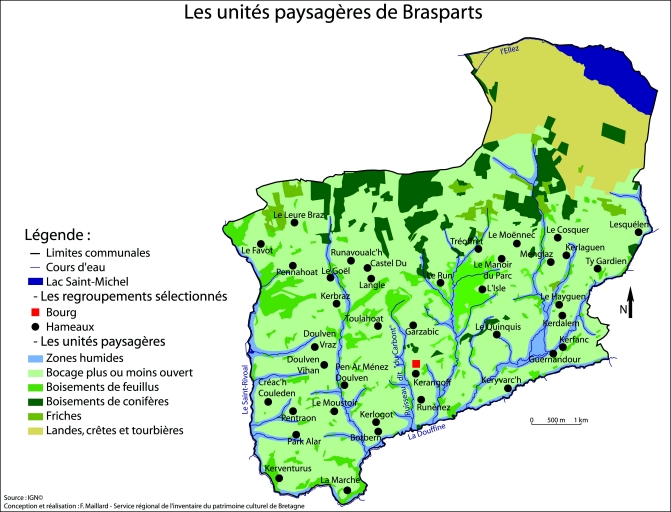

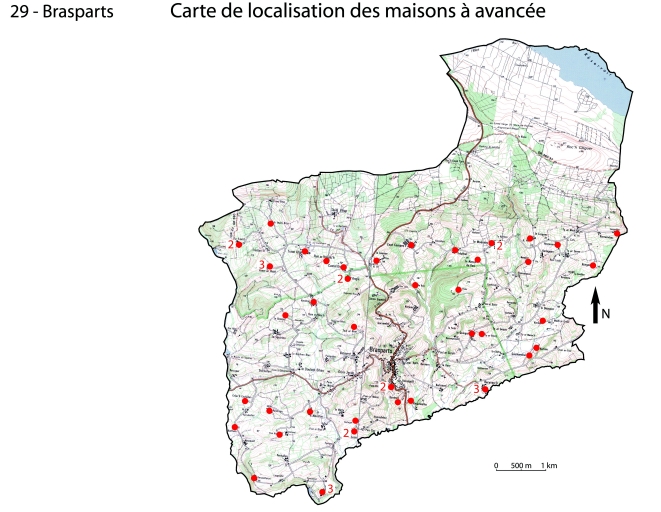

La carte de localisation des édifices recensés montre des implantations nettement plus nombreuses dans la frange sud de la commune alors que le nord-ouest et surtout le nord-est, correspondant aux landes et aux marais, sont dépourvus d´habitat. Peu de lieux-dits ne conservent pas un ou plusieurs éléments bâtis recensés.

Des résultats observés, et plus particulièrement des chronogrammes, se dégagent plusieurs tendances situant le corpus des constructions rurales dans une chronologie allant de la première moitié du 17e siècle aux années 1930. On constate l´absence de témoins antérieurs au 17e siècle, bien que les travaux historiques révèlent une occupation généralisée des sites dès le 15e ou 16e siècle, surtout par des manoirs, moulins et métairies nobles (Benvern, Botquest, Créac´h Couléden, Doulven, la Forêt, Garzuel, Kerambellec, Kerfanc, Langle, Lesquélen, le Leure Bras, le Parc, la Marche, le Menglas, le Moënnec, le Squiriou, le Moustoir, Pennahoat, Pentraon, Roscoper, Runavoualc´h).

Une partie du bâti ancien a connu, suite à la déprise agricole à partir des années 1960, un délaissement progressif suivi de réhabilitations ponctuelles. La comparaison entre les résultats des enquêtes de 1974 et de 2007 montre qu´entre la perte d´un patrimoine vernaculaire de qualité et sa réhabilitation, l´interprétation des données doit être nuancée : on assiste aussi bien à des disparitions (la Marche, Créac'h Couléden, Kerventurus), à une érosion forte pouvant aboutir à court terme à des disparitions (Ty Ar Seven, Ty Ar Manac´h, Pen Ar Vern, Ty Ar Moal) ou encore à des réhabilitations (Doulven Vihan, Garzabic, Kerdalem, Kervénet, Roscoper).

LES COMMANDITAIRES.

Les inscriptions figurant sur les bâtiments révèlent parfois le nom des bâtisseurs : Y. Le Corre (Doulven Vras, 1806) ; F. Le Corre et M. Baut (métairie de Penquélen, 1806) ; G. Famer (le Favot, 1865) ; I. Guillou (Doulven Vihan, 1833) ; Marianne Lharidon (Guernandour, 1864) ; Jeanne Le Goff (Kerlogot, 1808) ; Marie Le Goff (Cosquer) ; Marie Le Goff (Créach Couléden, 1800) ; Louis Le Guillou (Langle, 1782, 1809) ; Y. Page (Kerventurus, 1646). A côté des commanditaires issus de la paysannerie locale - les familles Le Goff, Le Corre et Le Guillou sont à l´origine de plusieurs constructions entre la fin du 18e et le début du 19e siècle - certaines familles nobles, notamment les La Marche, font bâtir des fermes et des métairies qu´ils font exploiter par des fermiers (le Squiriou, la Marche, Penquélen). La présence d´un cadran solaire de 1646 gravé d´un calice à Kerventurus pourrait indiquer un habitat de prêtre. A Langle, le remploi d´éléments du 17e siècle provenant d´une demeure de prêtre du village voisin de Castel Du confirme, comme dans d´autres secteurs ruraux de la Bretagne, la présence de prêtres résidant et bâtissant à la campagne. Les activités artisanales liées à l´agriculture, non négligeables jusqu´à sa mécanisation, n´ont laissé que peu de traces, à l´exception d´un bâtiment à usage de forge construit en 1839 par un forgeron près de la ferme du Goël.

COMPOSITION D´ENSEMBLE.

La majorité des édifices se situe au sein de villages à l'origine composés de plusieurs exploitations agricoles disposant chacune de dépendances et donnant sur des espaces ouverts ou des voies de passage. En ce qui concerne les parties agricoles telles que les étables, les écuries ou les granges, leurs abandons ou transformations récentes occultent souvent les fonctions et dispositions d'origine. En règle générale, les dépendances sont dissociées du logis et se situent autour d'une cour. L´implantation linéaire est exceptionnelle et tardive mais a été remarquée à Coativoal et surtout au hameau de Pennahoat, le seul à être organisé comme un « village-rue ».

27 PUITS (repérage non exhaustif) ont été localisés ; construits en moellon ou en pierre de taille de granite, ils sont couverts de dalles d´ardoise posée sur les montants ou couverts d´une voûte en cul de four. Les puits de Ty Ar Moal, Kerluavel et la Petite Forêt sont des exemples représentatifs et bien conservés. Généralement de structure semi-circulaire ou carrée, les puits, souvent du 19e siècle, portent rarement des chronogrammes, sauf à Ty Gardien (1809), Botbern (1831) et Ty Ar Bourg (1862). Les puits de Coativoal et du Cosquer, tardifs et de plan circulaire, sont les seuls pourvus d´une superstructure en fer forgé. Par leur emplacement particulier, les puits du Mengleuz (associé à un four à pain isolé), de Doulven Vihan et du Quinquis (adossés à la façade principale du logis), sont uniques.

Seize FOURS A PAIN et huit FOURNILS, petits bâtiments abritant le four, ont été répertoriés. Un seul village pouvait compter jusqu´à trois fours ou fournils prouvant un usage individuel : c´est le cas à Langle qui conserve une des plus monumentales réalisations de ce type (1781), comparable à celle de Kerventurus. Deux POELES A CREPES, massifs en pierre jouxtant la cheminée, ont été localisés (Botbern, moulin de Squiriou) ; un dispositif semblable est signalé à Guernandour et existait probablement au Parc.

Parmi une douzaine de GRANGES répertoriées, toutes du 19e siècle, deux types se détachent : celles avec porte charretière en pignon, les plus anciennes (Castel Du, Kerluavel datée 1828, Garzabic, l´Isle, Kerbras datée 1831, Pennahaot) et celles avec porte charretière placée au centre de la façade, plus tardives (Coativoal, Castel Du, Kerjean, Kerlaguen, le Moënnec).

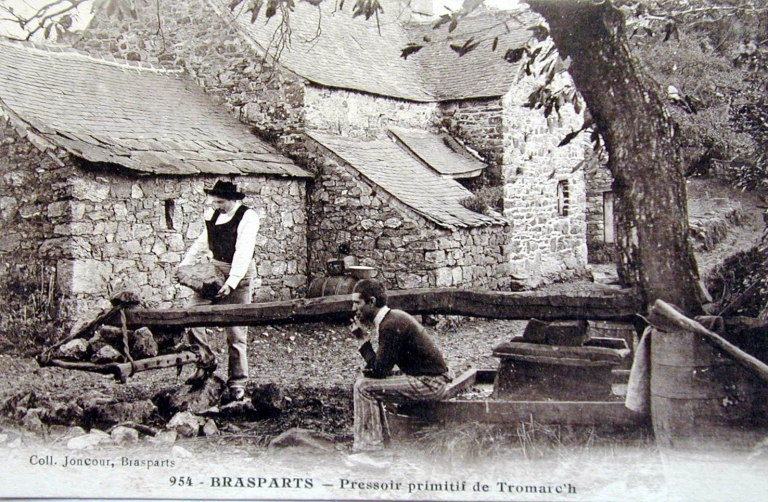

Deux bâtiments à usage de dépendances présentent des caractéristiques architecturales et fonctionnelles particulières : au Moustoir, un édifice couvert d'un toit double à deux pans abritait un pressoir à cidre, deux cheminées dont une à usage de four ainsi que des combles destinés au stockage des pommes ; un tel espace s´explique par l´extension des pommiers à cidre durant la seconde moitié du 19e siècle. Dans le hameau du Parc, une construction similaire abritait les écuries et les étables surmontées de greniers.

Quant au petit édifice de plan polygonal localisé au Hayguen, unique à Brasparts, il s´agit d'un lieu destiné au broyage de la lande effectué à l'aide de la traction d'un cheval ; apparenté au « manège », il a peut-être été bâti suivant un modèle issu des traités des constructions rurales (2e moitié 19e siècle).

MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE.

La complexité géologique du secteur est à l´origine de la diversité des maçonneries traditionnelles mises en oeuvre. L´usage d´un grès ferrugineux, altérable mais d´une belle tonalité ocre et rouge mordorée, n´a été localisé que dans le secteur de Pennavern. Provenant des carrières de Huelgoat, un granite clair à gros grain moucheté de noir, réservé aux encadrements des baies et des chaînages d´angle des constructions tardives, connaît un usage plus large (la Forêt, Kerambellec, Kernamézec, Pennavern, Quillivihan, le Cosquer, Guernandour, Toulahoat). C´est toutefois le schiste, omniprésent sur la totalité du territoire communal, qui, toutes époques confondues, est prédominant dans les constructions rurales. La mise en oeuvre varie entre le moellon très fin presque posé à sec (Lesquélen, le Moustoir, la Marche, le Menglas, Guernandour, le Moënnec), le moellon équarri ou posé en longues assises régulières (Saint-Caduan, le Moënnec) et le moellon irrégulier associé à d´autres matériaux (Runavoualc´h, le Favot, Langle). Une particularité du secteur est l´usage d´un granite gris clair à grain très fin dit du Goël ; extrait d´une carrière située dans la partie ouest de la commune, il constitue, au moins depuis le 17e siècle, un matériau de construction de grande qualité omniprésent dans un large secteur ouest de la commune, soit en moellon, soit en pierre de taille (Benniel, Doulven Vihan, Kerangoff, Kerbras, Kerventurus, Langle, le Goël).

L´association du granite et de la brique pour l´encadrement des baies, parfois pour les chaînages d´angle, apparue vers 1860 et influencée par l´habitat urbain, est minoritaire mais existe, par exemple, à Keramprovost, à Pen Ar Ménez Doulven et au Favot.

STRUCTURE ET ÉLÉVATIONS.

Dans ce secteur d´élevage et de cultures, les constructions rurales s´inscrivent dans deux grandes catégories, « l´habitat mixte », caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit, et le « logis indépendant », défini par l´absence de cohabitation entre hommes et animaux.

Habitat mixte. Les alignements composés d´un logis et d´une étable sont minoritaires ; ils représentent environ 10% du total, l´espace dévolu au bétail (vaches, chevaux) étant toutefois séparé de la salle par une cloison (Coatcompès, Ty Ar Manac´h, Ty Naffret, Doulven Vihan, logis 3 à Langle, Pentraon). Certaines maisons à avancée abritaient probablement, sous le même toit, salle, et grenier (Créac'h Couléden, Runavoualc´h, le Menglas).

Une configuration particulière existe à Roc´h Gouel Yann et Doulven Vras : le logis à étage est enveloppé d´appentis bas servant d´étables et de celliers directement accessibles depuis l´habitation.

Logis indépendant.

1. Les maisons à avancée. Elles rentrent en grande partie dans la catégorie des logis indépendants (absence de cohabitation entre hommes et animaux), même si l´analyse n´est pas toujours aisée à cause des modifications intervenues au cours du temps ; la présence de trous d´attache ne plaide pas systématiquement en faveur d´un habitat mixte d´origine. Beaucoup de maisons de ce type étaient uniquement réservées à l´habitation, avec, parfois, une cloison séparant la salle du cellier utilisé tardivement comme étable.

Avec plusieurs variantes, la maison à avancée est non seulement caractéristique de l'architecture vernaculaire de Brasparts mais aussi d´une grande partie des campagnes du Léon et de la Cornouaille.

La maison à avancée est un logis de plan rectangulaire avec un avant-corps de faible largeur ; la partie portée en avant de l'alignement, généralement sur la façade principale, se nomme avancée ou avant-corps. Ces logis ont certaines caractéristiques en commun : les fenêtres de l'avant-corps sont généralement décalées vers le pignon abritant le foyer en raison de l'aménagement intérieur (place réservée à la table, aux bancs, aux armoires et lits-clos).

Dans cette catégorie, on peut distinguer deux types, la maison en rez-de-chaussée (ou à comble à surcroît), et la maison à étage. Ces deux types se déclinent, à leur tour, en deux et trois variantes qui confèrent aux édifices des morphologies très diversifiées, encore accentuées par deux formes de toitures, le toit rampant ou en appentis et le toit en bâtière.

Environ 50 maisons à avancée ont été localisées, soit 29 % de la totalité des maisons rurales repérées. Selon les chronogrammes extrêmes relevés, elles ont été bâties entre 1631 (Castel Du), et 1841 (Tréoffret).

Les avancées sont majoritairement placées sur l´élévation principale ; l´emplacement en façade postérieure est marginal et semble correspondre à une modification tardive, notamment à un retournement de façade (Castel Du, Tréoffret, logis 2 au hameau de la Marche). La présence de deux avancées d´origine, une sur l´élévation principale, l´autre sur l´élévation postérieure, est rare mais existe au Benniel, à Pennahoat et à Langle. La présence de deux avancées sur l´élévation principale se rapporte toujours à des logis jumelés sensiblement contemporains, comme à la Marche (1756) ou à Botbern (1696, 1725). La concomitance d´une avancée (élévation principale) et d´une tourelle d´escalier hors-oeuvre (élévation postérieure) n´a été observée qu´au Moënnec (1643).

Les maisons à avancée en rez-de-chaussée ou à comble à surcroît. Sur un total de 32 logis repérés, 22 ont un toit en bâtière et 10 un toit rampant. Ce type, majoritaire, représente 64% des maisons à avancées et correspond au bâti le plus ancien (17e-18e siècle) et tend à disparaître dès le début du 19e siècle. Certains bâtiments semblent avoir été abaissés (Kerambellec, logis 2 à Tréoffret).

Les maisons à avancée à étage . Sur un total de 18 édifices repérés, 17 ont un toit en bâtière et 1 un toit rampant. Ce type, minoritaire, représente 36% des maisons à avancée dont Botbern (1696, 1725), Langle (1781) et Kerlogot (1808) sont les témoins les plus représentatifs.

2. Les maisons de type ternaire. Environ 44 logis ruraux, soit environ 42 % du total répéré, présentent des façades ordonnancées, majoritairement à trois travées et à deux pièces par niveau. Ils remontent, pour l´essentiel, à la période allant de 1840 à 1914 (Croaz Saint-Sébastien 1888, Pennavern 1904, Kerambellec 1926, l´Isle 1934).

La maison élémentaire peut être considérée comme une variante de la précédente de laquelle elle se distingue par l´absence d´un étage habitable. Les récurrences observées (environ 13) sont faibles et correspondent à un habitat tardif comme Ty Cloître, Ty Ar Goazic, Rugornou Vihan (1880), la Forêt, Plas Ar Bater, Kerampronost, le Favot.

Deux édifices situés respectivement à Toulahoat et Runavoualc´h ont été conçus suivant un plan particulier. Le sous-sol, semi enterré, abritait les parties agricoles (étable, écurie ou cave), le rez-de-chaussée surélevé était réservé à l´habitation. Adaptés à la déclivité du terrain, ils possèdent une double orientation. Des édifices similaires existent au Cloître-Saint-Thégonnec, la Feuillée, Plounéour-Ménez et Saint-Rivoal.

COUVERTURES. La quasi-totalité des maisons rurales de la commune est coiffée d'un toit à longs pans, à l'exception des maisons à avancée et à toit en bâtière ; dans ce cas, les deux versants de l'avancée sont liés à la charpente principale par une noue. Aujourd´hui, l´ardoise comme matériau de couverture est prédominante. On constate l´absence de couvertures anciennes en ardoises épaisses extraites des monts d´Arrée. Les documents anciens et l´enquête de1974 localisent de telles toitures au Menglas, le Quinquis, le Run, Runénez et Tromarc´h.

Les couvertures végétales (genêts, chaume) étaient, suivant Bachelot de la Pylaie (1845) et Vallaux (1908), très répandues. Castel Du conservait, en 1730, trois maisons rurales couvertes de « gledz » (chaume). Aujourd´hui disparu, on pouvait, localiser en 1974 l´indice d´une telle toiture à Kerventurus. Le remplacement de l´ardoise épaisse par le fibrociment ou la tôle est devenu majoritaire pour les bâtiments annexes ou ceux qui attendent une réhabilitation. L´emploi de la tuile mécanique en couverture est exceptionnel et tardif (1er quart 20e siècle) et n´a été localisé qu´à Pennahoat.

DISTRIBUTION INTERIEURE. Treize édifices parmi les plus représentatifs ont fait l´objet de plans schématiques : Botbern (2), Castel Du, Langle (3), le Leure Vras (2), la Marche (2), le Menglas, le Moustoir et Runavoualc´h. Ils permettent de mieux cerner fonctions, distributions, aménagements intérieurs, constantes ou particularités qui caractérisent les constructions rurales de la commune.

Au rez-de-chaussée, deux tiers de la surface étaient réservés à l'habitation (salle), l'avancée abritant généralement table et bancs ; l'autre tiers servait en général de cellier ou de resserre. Des armoires murales sont parfois aménagées dans l´épaisseur du mur et des niches assez hautes et larges, situées entre la cheminée et la fenêtre de l'avancée, servaient à poser un banc semi-encastré (Botbern, le Leure Vras, le Menglas).

La présence de saloirs surmontés d´armoires murales encastrés dans l´épaisseur du mur était habituelle. Malgré un taux de disparition élevé, des exemples significatives subsistent, entre autres, au Castel Du, Langle et au Run.

Dans les maisons à avancée, deux types d´escaliers prédominent : l´escalier dans-oeuvre en vis et en pierre ou plus rarement en bois, encastré dans l´épaisseur du mur d´angle de la salle (Botbern, le Menglas), variante la plus ancienne, en général liée à la présence d´un étage, ou un modeste escalier en retour d´équerre, avec départ en pierre et partie supérieure en bois (Runavoualc´h, le Leure Vras).

Lesquélen, la Marche et le Moënnec conservent, à l´instar de l´habitat seigneurial, des escaliers en vis en pierre placés dans des tours hors-oeuvre. Dans les maisons à étage de type ternaire, l´escalier tournant en bois se situe au centre du bâtiment, au fond d´un vestibule délimité par des cloisons. Trois édifices du 17e et 18e siècle (Kerfanc, le Leure Vras, Kerangoff) conservent les traces d´escaliers de distribution extérieurs, dispositif rare dans ce secteur.

Les sols étaient traditionnellement couverts de très grandes dalles de schiste (environ 1 m de long et 60 cm de large), généralement supprimées lors de transformations récentes, mais quelques exemples subsistent (Castel Du, Coativoal, Langle).

Les linteaux et les corbelets des cheminées sont généralement en bois ; la structure est particulièrement bien lisible dans des édifices en ruines (Ty Ar Manac´h, le Parc) ou peu transformés (Botbern, Langle, Runavoualc´h). Une cheminée en granite a été signalée à Lesquélen, une autre de ce type existait peut-être au Moënnec, c´est à dire dans les constructions les plus anciennes et les plus soignées.

CONCLUSION. Les maisons rurales traditionnelles de Brasparts ont connu des remaniements importants occultant souvent l´état d´origine. La forte récurrence de maisons à avancée, la moitié du corpus repéré, témoigne, entre la première moitié du 17e siècle et le milieu du 19e siècle, d´une « mode » architecturale adoptée par une frange possédante de la population rurale qui, durant plusieurs générations, était également engagée dans l´aménagement de l´enclos paroissial, de l´église et la mise en place d´un grand nombre de croix monumentales.

Les hameaux de Langle, Moënnec, la Marche, Lesquélen et Botbern conservent des réalisations marquantes de l´architecture rurale de la commune.