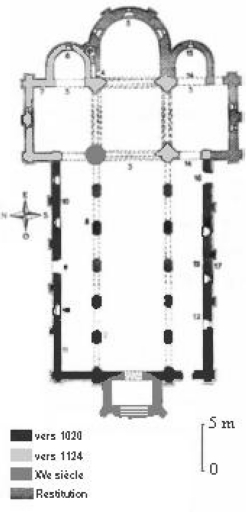

L´église présente un plan en croix latine. Elle est formée d´une large nef bordée de collatéraux, divisés en six travées rectangulaires. Le vaisseau central est prolongé de la croisée du transept de même largeur, bordée des croisillons du transept peu saillants. Dans chacun s´ouvre une absidiole orientée moins large que le croisillon avec lequel elle communique. Ces absidioles flanquent ainsi l´abside du choeur située dans le prolongement direct de la nef et de la croisée, surmontée d´une tour lanterne.

L´église mesure dans son ensemble 40,40 mètres de long pour une largeur de 14,45 mètres (nef et collatéraux).

La façade occidentale, ouvrant sur la nef, est amortie en pignon avec un décrochement au-dessus des bas-côtés. Une porte plein-cintre percée dans la façade du collatéral nord est aujourd´hui aveuglée. La façade est amortie de deux contreforts. Deux autres contreforts corniers épaulent les collatéraux. A l´origine, on pénétrait dans la nef par une double porte formée de deux arcades en plein-cintre de même largeur dont on conserve les deux cintres appareillés au revers de la façade.

Le collatéral nord est construit en petits moellons avec fragments de briques et traces d´appareil en épi. Sa façade latérale est scandée par quatre contreforts plats. Les travées ainsi formées sont éclairées par une petite baie de type meurtrière, percée dans la partie haute du mur. La dernière travée, à l´ouest, est aveugle. La présence de cinq travées s´explique par la volonté de mettre en valeur, par une symétrie, le portail aujourd´hui remplacé par une porte moderne qui s´ouvre dans la travée centrale. L´arc plein-cintre appareillé d´origine se voit encore dans le mur.

Ce collatéral est plus bas que le vaisseau central de la nef, qui est éclairé directement par six baies en arc plein-cintre.

Le bas-côté sud, à la différence de la façade nord, n´est divisé qu´en quatre travées par trois contreforts. Il communiquait avec l´ancien cloître. Son mur est construit avec le même type de maçonnerie que celui observé au Nord. Chaque travée est percée d´une baie en plein-cintre, assez large. Au-dessus, le vaisseau central de la nef possède le même type d´éclairage qu´au Nord. Dans la dernière travée orientale se trouve une porte qui conduit au jardin où l´on conserve les vestiges d'une architecture de la même période.

A l´intérieur, la nef datée du 11e siècle est formée de six travées de plan rectangulaire communiquant avec les collatéraux par des arcades en plein-cintre à simple rouleau. Celui-ci repose sur des piliers de section rectangulaire flanqués d´un contrefort plat côté nef centrale et collatéral, amortis dans l´imposte qui couronne ces piliers.

Au-dessus des arcades se déploie une grande surface murale nue, simplement percée sous la charpente de grandes baies en arc plein-cintre, peu ébrasées, disposées dans l´axe de chaque arcade.

Les bas-côtés sont éclairés par de petites baies en arc plein-cintre percées dans la partie haute du mur mais la division de ces collatéraux ne correspond pas à celle de la nef : les baies sont percées sans rapport avec les grandes arcades.

Nef et transept sont entièrement charpentés. Les maçonneries des piliers et des grandes arcades sont en pierre de taille.

Le transept, daté du 12e siècle, est formé d´une croisée située dans le prolongement de la nef centrale et de deux croisillons peu saillants. Il est construit en moyen appareil de granit.

La croisée du transept est surmontée d´une tour trapue qui reçoit une flèche. Ses faces Est et Sud présentent toujours des éléments du 12e siècle. Sur chacune d´elles se voient deux petites baies géminées séparées par une colonnette et réunies sous un arc de décharge en plein-cintre. Henri Waquet mentionnait la présence, sous ces baies, de « trois arcs, noyés dans la maçonnerie, correspondant à des arcatures visibles à l´intérieur au-dessus des arcades du carré du transept ». A l´intérieur se voient en effet sur ces faces trois arcatures en plein-cintre aujourd'hui aveugles qui correspondent probablement à une disposition primitive de tour-lanterne.

Les bras du transept sont flanqués de contreforts corniers, amortis en larmier sous le pignon triangulaire, et d´un contrefort plat, également amorti en larmier, plaqué au centre du pignon entre les baies qui éclairent le croisillon. Divisé en deux registres superposés, chacun est percé de deux baies en arc plein-cintre, assez larges et très hautes.

A l´intérieur, la croisée est aujourd´hui couverte en bois. Selon Henri Waquet elle « devait être autrefois surmontée d´une tour-lanterne, comme en Normandie ».

Le carré du transept est formé de quatre grands arcs en plein-cintre à double rouleau, « surmontés de segments de murs-diaphragmes ». Le rouleau intérieur des arcs retombe sur de hautes colonnes couronnées de chapiteaux sculptés. Les piliers de la croisée sont formés de faisceaux de colonnettes, exceptée la pile Nord-Ouest. Cette pile, sur laquelle repose la dernière grande arcade nord de la nef, est massive et de plan circulaire, elle monte jusqu´à hauteur de la charpente. Elle est venue en remplacement d´un des piliers d´origine, probablement, au 15e siècle.

Les bras du transept sont éclairés à l´Est par une petite baie en arc plein-cintre percée dans la partie haute du mur, et au pignon par quatre grandes baies en plein-cintre fortement ébrasées vers l´intérieur. Celles-ci sont disposées de manière symétrique. Elles forment deux registres superposés. Les rouleaux extérieurs qui surmontent les baies du registre supérieur, reposent sur trois hautes colonnes ornées de chapiteaux sculptés.

A l´Est, sur chaque bras du transept, s´ouvre une absidiole couverte en cul-de-four et percée d´une baie à son extrémité orientale. L´absidiole Nord est datée du 12e siècle, celle du Sud est une reconstruction du 19e siècle sur le modèle d´origine.

Chaque croisillon est formé de deux travées matérialisées par de grandes arcatures aveugles plaquées sur la paroi occidentale. Deux arcs appareillés en plein-cintre animent la surface murale et retombent au centre sur un pilastre. La première travée de chaque bras est percée d´une grande arcade en plein-cintre ouvrant sur les bas-côtés de la nef.

Le choeur de l´église de Locmaria est également une restitution du 19e siècle de l´architecte Bigot. Il s´agit d´un choeur avec une travée rectangulaire prolongée par une abside voûtée en cul-de-four et éclairée par trois baies.

Architecte du département du Finistère (1835-1873). Architecte du diocèse de Quimper et de Léon (1837-1892).