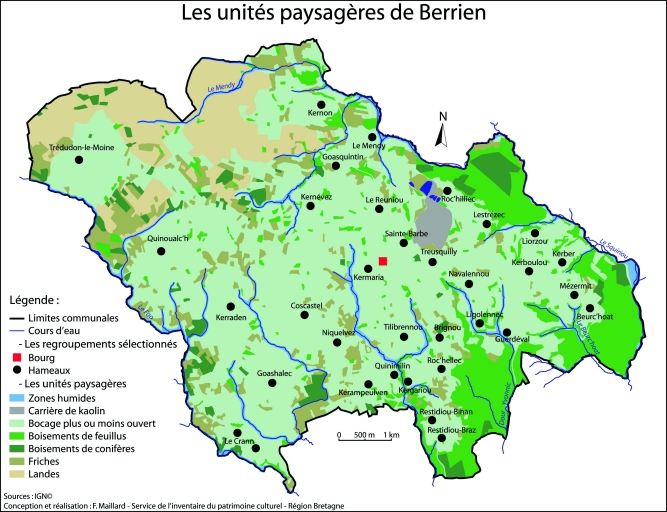

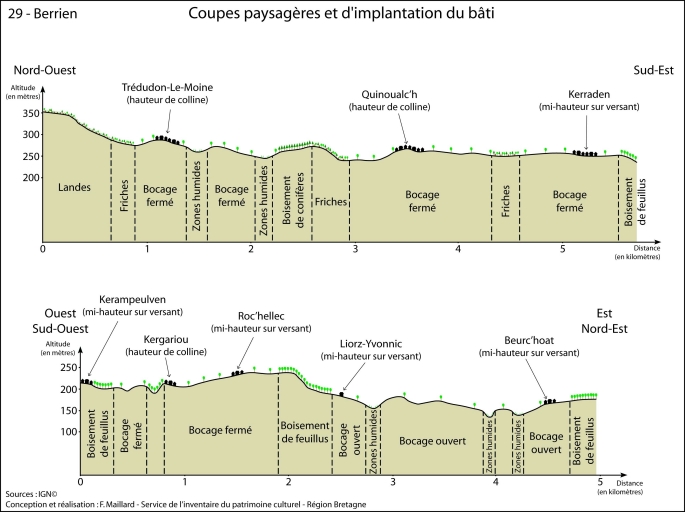

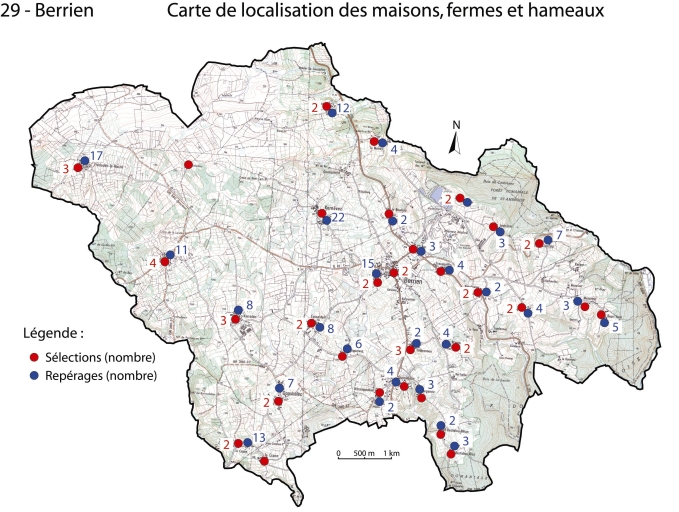

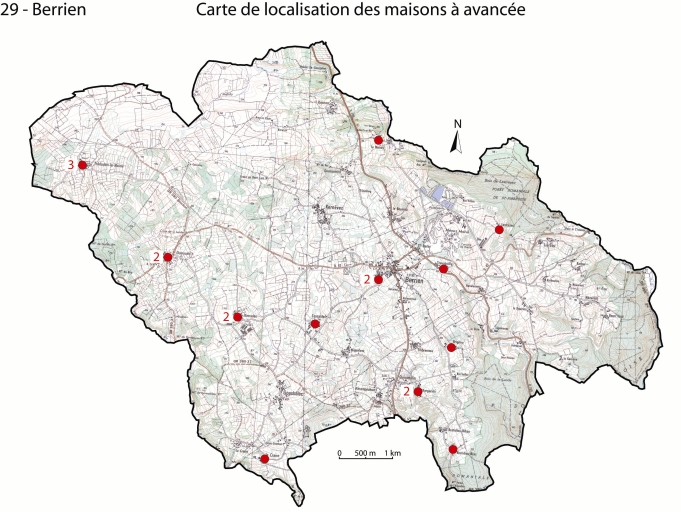

Chronogrammes relevés sur les maisons et les fermes : 1613 ; 1641 ; 1642 ; 1660 ; 1673 ; 1677 ; 1732 ; 1748 ; 1750 ; 1754 ; 1758 ; 1762 ; 1768 ; 1772 ; 1799 ; 1812 ; 1813 ; 1821 ; 1822 (2 fois) ; 1825 ; 1826 ; 1828 ; 1831 ; 1832 ; 1833 ; 1835 ; 1838 ; 1838 ; 1839 (2 fois) ; 1840 (3 fois) ; 1841 (2 fois) ; 1842 (2 fois) ; 1843 (2 fois) ; 1844 (2 fois) ; 1845 (4 fois) ; 1846 (2 fois) ; 1849 (2 fois) ; 1850 (4 fois) ; 1851 (2 fois) ; 1852 (2 fois) ; 1853 (2 fois) ; 1854 ; 1856 (2 fois) ; 1857 (3 fois) ; 1860 (2 fois) ; 1861 (4 fois) ; 1862 (3 fois) ; 1863 (2 fois) ; 1864 (3 fois) ; 1865 (2 fois) ; 1866 (2 fois) ; 1868 (4 fois) ; 1869 ; 1870 ; 1871 (3 fois) ; 1872 (2 fois) ; 1873 (3 fois) ; 1874 (3 fois) ; 1875 (2 fois) ; 1876 (3 fois) ; 1878 (3 fois) ; 1881 (2 fois) ; 1886 (2 fois) ; 1887 (2 fois) ; 1891 ; 1894 ; 1897 ; 1905 ; 1906 ; 1908 ; 1909 (2 fois) ; 1910 (2 fois) ; 1911 (2 fois) ; 1912 ; 1913 ; 1919 ; 1921 ; 1934, soit : 1ère moitié 17e siècle : 3. 2e moitié 17e siècle : 3. 1ère moitié 18e siècle : 2. 2e moitié 18e siècle : 7. 1ère moitié 19e siècle : 35. 2e moitié 19e siècle : 68. 1900-1935 : 14. Observations L'enquête de terrain a été réalisée en 2008, en intégrant quelques éléments recueillis en 1974 lors d'un pré-inventaire succint et partiel. Ce dossier collectif vise deux objectifs : appréhender une "famille" d'édifices représentés en grand nombre et dégager les caractères communs ou spécifiques à cette famille. Reflétant une sélection raisonnée sous forme d'échantillonnage, certains éléments, jugés représentatifs et pas (ou peu) dénaturés, ont été traités en dossiers individuels. Environ 233 édifices sur un total de 944 immeubles (chiffres INSEE 1999), soit environ 24, 6% du bâti, ont été répertoriés. Au sein de ce corpus, 22 oeuvres (édifices individuels ou ensemble de deux édifices) ont fait l'objet d'un dossier individuel. 29 agglomérations (hameaux et bourg) ont également fait l'objet d'un dossier individuel. Les 211 maisons et fermes restantes, simplement repérées, ont été systématiquement illustrées, soit dans un dossier "hameau", soit à la suite de ces observations générales. Au sein de certains hameaux, entités spatiales ou historiques cohérentes et significatives, plusieurs édifices ou ensembles d'édifices ont pu être retenus. La synthèse qui suit concerne uniquement l'habitat rural proprement dit, c'est à dire les maisons et fermes isolées ou situées en écart ainsi que des hameaux entiers lorsque aucun élément ne méritait, à cause des remaniements successifs, un traitement spécifique. CONTEXTE HISTORIQUE Peu de documents permettent de connaître l'espace rural avant la seconde moitié du 18e siècle. La topographie apparaît partiellement sur la carte de Cassini (vers 1770) et surtout sur les premiers relevés cadastraux de 1836 qui reflètent encore largement le parcellaire et le bâti des siècles précédents. Le réseau des voies de communication et les structures des hameaux, tels qu'ils apparaissent en 1836, perdurent au-delà des modifications de certains tracés intervenus depuis la seconde moitié du 19e siècle. Dans ce secteur caractérisé par un relief naturel dominé par les vallons, les collines et de nombreux cours d'eau (Le Mendy, Le Squiriou, Le Fao), l'habitat est dispersé en hameaux de dimensions variables allant de trois à quarante feux suivant leur emplacement géographique : à l'est les hameaux d'essartage en lisière de forêt sont d'implantation plus récentes, entre le 17e siècle et le 19e siècle et n'exèdent pas huit à dix feux tandis qu'à l'ouest où l'occupation des sites remonte au Moyen Age, les hameaux peuvent être très importants et atteindre une quarantaine de foyers. La plupart ont peu évolué depuis la seconde moitié du 19e siècle car les constructions du 20e siècle sont peu nombreuses, particulièrement après les années 1930. La carte de localisation montre une densité d'édifices repérés ou sélectionnés régulièrement répartie ; peu de lieux-dits ne concervent pas un ou plusieurs éléments bâtis recencés. Les densités sont naturellement plus faibles à proximité des zones boisées. Les flancs des Monts d'Arrée, c'est à dire la partie nord-ouest de la commune, sont dépourvus d'habitat. Des résultats observés, et plus particulièrement des chronogrammes relevés sur le bâti, se dégagent plusieurs tendances situant le corpus des constructions rurales dans une chronologie allant de la première moitié du 17e siècle aux années 1930. On constate l'absence de témoins antérieurs au 17e siècle, bien que les travaux historiques et les fouilles archéologiques (ancien hameau du Goënidou) révèlent une occupation généralisée des sites dès le Moyen Age dans une bonne moitié ouest de la commune. Une trentaine de maisons et de fermes, soit à peine 13 % du total pris en compte, remontent aux 17e et 18e siècles, ce nombre relativement peu élevé s'explique par la destruction massive de l'habitat ancien après la Révolution et durant tout le 19e siècle, remplacé, in situ, par un nouveau logis ou transformé dans un but de modernisation. Ce phénomène de renouveau des constructions rurales au cours du 19e siècle et jusqu'au début de la Première Guerre mondiale est corroboré par le nombre élevé de chronogrammes relevés pour cette période. 125 immeubles seraient, suivant les données de l'INSEE, antérieurs à 1915. Une partie du bâti ancien a connu, suite à la déprise agricole des années 1960, un délaissement progressif suivi de réhabilitations ponctuelles. La comparaison entre les résultats des enquêtes de 1974 et de 2008 montre qu'entre la perte d'un patrimoine vernaculaire de qualité et sa réhabilitation, l'interprétation des données doit être nuancée : on assiste aussi bien à des disparitions (Coscastel, Niquelvez), à une érosion forte aboutissant à court terme à des disparitions (Kermaria, 1833 ; Kernon), à des transformations irrémédiables (Le Crann, 1642) ou encore des réhabilitations de qualité (Le Goënidou, 1800 ; Le Squiriou, 1641 ; Trédudon-le-Moine). Les commanditaires Quelques inscriptions relevées sur des maisons révèlent le nom des bâtisseurs : Y : DILACER (Le Crann, 1642) ; JEAN PLASSART (Le Crann, 1754) ; PIERRE ET GINETTE PAUL (Kermaria, 1833) ; LOUIS GUEGUEN (Coscastel, 1860, 1861) ; LOUIS GUEGUEN ET CATHERINE F.UL (Coscastel, 1866) ; JMB AMH (Toulgoask, 1863) ; COANT F.M. (Le Crann, 1868, 1886). Les maisons concernées par ces inscriptions signalent une certaine aisance des constructeurs. Celle du Crann datée 1642 est peut-être une ancienne métairie du manoir du Crann, aujourd'hui disparu. Sur une série de maisons des années 1860, la présence de têtes sculptées en haut-relief, portraits schématiques, placées au-dessus des entrées ou dans les murs semble être l'expression d'une fierté paysanne et la marque d'un tailleur de pierre local (Le Mendy, 1863 ; Coscastel, 186O, 1861, 1861 ; Trédudon ; Niquelvez). A côté des commanditaires issus de la paysannerie, l'identification d'anciens logis de prêtres résidant à la campagne est parfois possible grâce à l'analyse de la typologie des habitations et/ou la présence de calices sculptés. C'est le cas au Squiriou où une ancienne ferme de prêtre porte la date de 1641 accompagnée d'un calice et de l'inscription suivante : "Mir. (Messire) VINCENT : DEVEDEC : P". A Tilibrennou, une maison et une ferme du 17e siècle pourraient être d'anciens logis de prêtres : leur type respectif à deux pièces superposées et à logis sur étable est caractéristique. La présence d'une fontaine de dévotion dans le village à décor de calice accrédite encore cette hypothèse. A Kerraden, le logis partiellement ruiné à tour d'escalier en vis abritait encore en 1974 un linteau sculpté d'un calice. Les activités artisanales liées à l'agriculture n'ont laissé que peu de traces, à l'exception d'un bâtiment à usage de boulangerie construit en 1873 au moulin du Roy. Un immense four à pain occupe le pignon nord du bâtiment à usage d'habitation et de fournil. Les outils de travail du boulanger - rateau, pelle et tison - sont gravés sur le linteau de porte d'entrée à côté de la date. Composition d'ensemble L'habitat est groupé en hameaux composés de plusieurs exploitations agricoles de tailles variables, le plus souvent modestes, disposant chacune de dépendances et donnant sur des espaces ouverts ou des voies de passage. Les dépendances peuvent être dissociées du logis, situées autour d'une cour mais, bien souvent, elles sont construites dans le prolongement du logis pour former des alignements de deux à trois, voir quatre unités. Parfois aussi, plusieurs logis sont construits en alignement avec ou sans dépendances (Tilibrennou, Le Crann, Quinoualc'h). Chaque ferme possède une étable. Lorsqu'elles ne sont pas sous le même toit que le logis ( voir chapitre structure et élévations ), les ETABLES sont construites en alignement du logis (Le Goënidou, 1800 ; Liorzou, 1862 ; Brignou, 1876 ; Quinoualc'h, 1861 ; Trédudon, 1840 ; Le Mendy, 1863) ou moins fréquement, isolément mais à proximité (Kernévez, Kernon, Réuniou, Liorzou, Lestrézec). L'exemple le plus ancien d'étable indépendante, séparée du logis se trouve à Beurc'hoat et date du 17e siècle. Certaines fermes possèdent des étables doubles pour loger taureau d'un côté et vaches de l'autre (Beurc'hoat, Kernon, Roc'hilliec). Lorsque la ferme possède une écurie, celle-ci est de préférence contiguë au logis et le sol est souvent pavé (Roc'hilliec, Quinoualc'h, Mézermit). Quarante PUITS (repérage non exhaustif) ont été localisés ; le plus souvent de plan carré, construits en moellon de granite, voûtés en cul de four, à pignon couvert en bâtière. Les plus récents sont couverts en appentis, rares sont ceux qui sont couverts avec des dalles comme à Roc'hilliec. Les spécimens les plus remarquables sont surmontés d'une pyramide en tas de charge, sommée ou non d'une boule (Beurc'hoat, Kermaria, Quinimilin, Brignou, Sainte-Barbe, Mézermit). Beaucoup de puits présentent des adaptations utilitaires : reposoirs à seaux sur le devant ; déversoir intérieur permettant d'écouler l'eau depuis l'intérieur vers l'extérieur. Une auge, parfois deux sont contiguës au puits. Quelques exemples particulièrement soignés sont en pierre de taille, à corniche moulurée. Un puits unique daté 1852, repéré à Kernévez, présente une curieuse pyramide tronquée couronnée d'une sorte d'obélisque. Parmi les exemples les plus anciens, on trouve des structures semi-circulaires (Le Crann, 1748). A Kerraden et Quinoualc'h deux puits sans superstructure présentent une mise en oeuvre rudimentaire avec margelle monolithe sur base en grosses pierres de taille. Les puits sont le plus souvent du 19e siècle, rares sont ceux qui portent des chronogrammes sauf au Crann (1748), à Brignou (1838), Kernévez (1852), Quinimilin (1894), Kermaria (1911), Quinoualc'h (1934). En plus des puits individuels, certains hameaux possèdent un puits commun aux habitants, aménagé le long de la route ou sur un espace à usage collectif. Quinze FOURS A PAIN et FOURNILS ont été repérés, le plus souvent à usage collectif. Beaucoup de ces édicules ont disparu par manque d'entretien ou parce qu'ils gênaient la circulation. Pour des raisons de sécurité, les fours et fournils sont dans la plupart des cas construits un peu à l'écart des habitations, à l'entrée de l'agglomération (Kerraden, Le Crann, Réuniou, Niquelvez, Quinoualc'h) ou sur un espace dégagé dans le hameau (Restidiou Braz, en ruines, Treusquilly, Kernon). Le fournil de Niquelvez est abrité dans un bâtiment à haut comble à surcroît qui ne laisse pas présager son usage initial. Parmi les quarante-quatre GRANGES-CHARRETTERIES répertoriées, toutes du 19e siècle, certaines présentent une porte charretière en pignon tandis que d'autres sont ouvertes en façade. Deux sortes de linteaux sont utilisés suivant la qualité de la construction : linteau segmentaire en pierres de granite appareillées ou simple linteau droit en bois. A côté des granges modestes et purement utilitaires, quelques spécimens en pierre de taille montrent qu'à la fonction matérielle est parfois liée une charge symbolique (Quinoualc'h, Le Squiriou). La grange de Coscastel datée 1861 en est un bon exemple : la qualité de sa mise en oeuvre associée au nom du constructeur et à son portrait sont la manifestation d'une certaine fierté paysanne. Dans une ferme de Goashalec, la grange accessible au nord présente une élévation antérieure qui affecte une élévation ordonnancée proche de celle d'un logis. On trouve également à la fin du 19e siècle, sous le même toit, des granges associées à des logis (Mézermit, près de Mézermit, Le Mendy, Trédudon). Le porc est omniprésent mais élevé à des fins domestiques : les SOUES sont nombreuses (22, repérage non exhaustif), elles sont construites pour abriter un seul cochon, en appentis contre le pignon du logis ou contre sa façade (Le Crann, 1754) ou bien encore en alignement de l'étable et du logis (Roc'hilliec). On trouve également des soues isolées du reste des dépendances, reconnaissables à leur petitesse et à l'absence de baies (Coscastel, Le Crann). Il est rare que les soues comportent deux loges comme dans les spécimens répertoriés au Crann ou à Roc'hilliec. La soue polygonale édifiée dans la seconde moitié du 19e siècle contre le pignon d'un logis de Beurc'hoat est unique. Quelques HANGARS sur orthostats de granite se recontrent au Crann, à Kerampeulven, Goashalec, Quinoualc'h, Kergariou. Matériaux et mise en oeuvre Les matériaux mis en oeuvre pour les bâtiments traditionnels reflètent la nature du sous-sol. Le granite est majoritaire, avec des qualités différentes suivant les secteurs. Au granite à gros grains de la Feuillée que l'on trouve dans la partie ouest et centrale de la commune, se superpose le granite de Huelgoat dans la partie sud du territoire. Dans les hameaux de Kerampeulven, du Crann, de Restidiou-Bihan, de Kergariou et de Quinimilin, des affleurements granitiques annoncent les chaos rocheux de Huelgoat. La qualité de ce granite est perceptible sur les deux anciennes fermes du Crann respectivement datées 1642 et 1660, construites en grande pierre de taille avec d'énormes monolithes pour les encadrements de portes. Le village du Crann-Kreiz occupe le coeur du massif granitique de Coat-Mocun. Ailleurs, le granite est taillé en moellons plus ou moins réguliers, plus ou moins gros. Sur un certain nombre de maisons le moellon, même de petite taille est très régulièrement assisé. Le schiste est présent dans la partie est de Berrien comprenant les hameaux de Roc'hilliec, Lestrézec, Liorzou, Navalennou, Le Squiriou, Kerber, Beurc'hoat, La Garenne. Plus au nord, le long du Mendy, le schiste est également utilisé dans les constructions des hameaux de Kernon, du Mendy et de Toulgoask. Certaines mises en oeuvre associent le schiste au granite en alternant les lits pour un effet décoratif (Kernon) ou mélangent les deux pierres au hasard du montage. Les encadrements presque toujours en granite se détachent nettement sur la maçonnerie en schiste. Structure et élévations Dans ce secteur caractérisé par une tradition ancienne d'élevage, deux grandes catégories d'habitat cohabitent sur le territoire, "l'habitat mixte" caractérisé par la cohabitation des hommes et des animaux sous le même toit et le "logis indépendant" défini par l'absence de cohabitation entre ces derniers. L'habitat mixte représente 17% du total des repérés. Les exemples inventoriés pour cette catégorie d'habitat concernent les fermes les plus anciennes de la commune (Le Squiriou 1641, Le Crann 1660) mais aussi des spécimens plus récents datant du 3e quart du 19e siècle (Le Crann 1868 ; Quinoualc'h 1872). Parmi les types d'habitats qui rentrent dans cette catégorie, les logis-étables sont les plus simples et les plus représentés (30 exemples). Fermes de dimensions plus ou moins modestes où salle à vivre et étable sont séparées par un mur de refend ou une cloison en bois (Le Crann, Trédudon, Le Squiriou) ou réunies dans un même espace lorsque l'accès au logis-étable est unique (Kerraden). Sous l'Ancien Régime, les logis-étables étaient probablement dominants, mais les reconstructions massives du 19e siècle ont remplacé pour partie cette forme élémentaire et ancestrale de ferme. Cinq logis-étables possèdent une avancée pour loger la table et les bancs (Kerraden 17e siècle, Trédudon 1799, Coscastel, Kergariou, Quinoualc'h). Autre type, les logis sur étable , beaucoup moins répandus (9 exemples), permettent d'habiter à l'étage au-dessus du bétail, de manière à profiter de sa chaleur tout en étant séparé de lui. Les exemples répertoriés vont du 17e siècle (Navalennou, Tilibrennou, au bourg : rue du lavoir) au 19e siècle (Kermaria 1822, Trédudon 1850, Lestrézec milieu 19e siècle, Le Crann 1886). Le plan peut-être massé, proche du carré, comme à Tilibrennou ou allongé. Lorsque la distribution superpose la salle à la chambre et l'étable au grenier ou croise ces mêmes espaces, le volume s'amplifie en hauteur. Seuls six exemples de logis à fonctions multiples superposées ou croisées ont été dénombrés allant du 17e siècle (ancienne ferme et relais de poste au bourg) jusqu'au 3e quart du 19e siècle (Brignou). Le moulin du Roy, Coscastel et Goashalec fournissent trois exemples datés 1856, 1860 et 1838. Une configuration particulière existe à Lestrézec : les bâtisseurs ont profité de la dénivellation du terrain pour construire un logis sur une grange à porte charretière qui a probablement fait office d'étable. Le logis indépendant Les maisons à avancée . Si on trouve des logis-étable à avancée, cette typologie rentre aussi dans la catégorie des logis indépendants (absence de cohabitation entre les hommes et les animaux). L'analyse n'est pas toujours aisée à cause des modifications intervenues au cours du temps. La maison à avancée est un logis de plan allongé avec un avant-corps de faible largeur porté généralement sur la façade principale. Cette avancée destinée à abriter la table et les bancs s'appelle localement apoteiz. Deux types de maisons à avancée cohabitent, la maison en rez-de-chaussée ou à comble à surcroît et la maison à étage. Ces deux types se déclinent à leur tour en deux et trois variantes qui confèrent aux édifices des morphologies très diversifiées liées à la forme des toitures (toits rampants ou en appentis, toits en bâtière). Environ dix-huit maisons à avancée ont été localisées, soit à peine 7% de la totalité des maisons repérées. Ce pourcentage est faible en comparaison de celui des communes de Plounéour-Ménez et de Brasparts situées au nord et à l'ouest de Berrien. En revanche, si la commune voisine de la Feuillée possède un pourcentage un peu plus élevé de maisons à avancée, on enregistre déjà une baisse de ce type d'habitation : à mesure que l'on avance vers l'est du P.N.R.A. la maison à avancée se raréfie. A Berrien, les maisons à avancée ont été bâties entre le 17e siècle (Kerraden) et le milieu du 19e siècle (Lestrézec). Cinq exemples sont à étage, couverts en bâtière, tous construits dans le deuxième quart du 19e siècle (Kermaria, 1833 ; Treusquilly, 1843 ; Trédudon ; Brigniou). Les avancées y sont plus larges que dans les exemples en rez-de-chaussée. L'étage pouvait servir de grenier (Treusquilly) ou être surmonté d'un comble à surcroît à usage de grenier (Kermaria). Les avancées à comble à surcroît, au nombre de trois, sont également couvertes en bâtière (Quinoualc'h, Le Mendy). Celles en rez-de-chaussée sont couvertes en appentis, de petites dimensions, parfois réduites à la portion congrue (Trédudon 1799, Coscastel, Kergariou, Kerraden, Lestrézec). Ce sont dans la plupart des cas d'anciens logis-étables. Quatre exemples (Restidiou-Braz, Kermaria, Brigniou et Quinoualc'h) présentent des avancées postérieures qui peuvent être des rajouts tardifs. Les logis élémentaires Le logis élémentaire est le plus répandu de tous les types d'habitat avec une centaine d'exemples, soit 38% du total des maisons repérées. Il comporte une salle au rez-de-chaussée surmontée d'un comble à surcroît plus ou moins développé à usage de grenier. La façade présente une ou deux fenêtres suivant que le plan est massé ou allongé. Les logis les plus anciens datent du 17e siècle (Le Crann 1660, Réuniou 1677, Restidiou-Braz 1673) mais l'écrasante majorité date du 19e siècle. Ils sont souvent associés à une étable et/ou une écurie construites en alignement (Roc'hilliec, Liorzou 1840-1862, Quinoualc'h 1860). Ce peut-être également de simples logis d'ouvriers agricoles isolés ou construits en alignement les uns des autres (Kermaria). Dans les logis de plan allongé à deux fenêtres de la seconde moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle, on trouve parfois deux cloisons en bois formant couloir central qui délimitent deux pièces à usage de salle et de cellier/chambre à l'imitation des modèles urbains. Les logis à deux pièces superposées Ce type d'habitat à une pièce à feu par étage se rencontre peu sur le territoire de Berrien (six exemples). Pour les périodes anciennes, il concerne une population au statut social élevé comme c'est le cas à Tilibrennou où le logis du 17e siècle - peut-être une ancienne maison de prêtre - est intégré dans un alignement de quatre autres habitations. Au Crann, le logis daté 1642, bien que très remanié en 1975, a conservé ses deux cheminées et sa porte haute. Il s'agit probablement d'une ancienne métairie noble comme celle de Ligolennec. Deux autres maisons de ce type et de cette époque existaient à Berrien aux hameaux de Coscastel et de Niquelvez avant leur destruction dans les années 1970 et 1980. Des escaliers extérieurs desservaient l'étage habitable. Au 19e siècle, cet habitat perdure sous une autre forme, sans escalier extérieur, à l'imitation des modèles urbains (Le Squiriou), et pour des gens ne vivant pas du travail de la terre (Kermaria, au bourg). Les maisons de type ternaire Avec cinquante-quatre exemples, les maisons de type ternaire représente à peu près 20% des maisons repérées. Caractérisé par la conception symétrique des façades et des distributions, ce modèle d'habitat est très largement représenté en Bretagne et dans le reste de la France. Dès le début du 18e siècle il apparaît dans les villes, se répand rapidement dans le monde rural et finit par dominer dans la seconde moitié du 19e siècle. Ce modèle issu du monde citadin correspond à un nouveau mode de vie : salle et chambre du rez-de-chaussée sont séparées par des cloisons qui délimitent un espace réservé à l'escalier et au vestibule, l'entrée ne se faisant plus directement dans la salle. En réalité, il y a parfois un décalage structurel entre apparence extérieure et distribution intérieure. Celle-ci ne correspond pas toujours à la symétrie de la façade et l'entrée donne parfois directement dans la salle unique du rez-de-chaussée (Brignou, 1876). A Berrien les maisons de type ternaire les plus anciennes ne sont pas antérieures à la fin des années 1830, les plus récentes datent du début des années 1910. Les spécimens les plus nombreux sont construits entre 1850 et 1880 (Navalennou 1853, Goashalec 1865, Brignou 1876). Les couvertures Les toits à longs pans à pignon couvert sont la règle. Sur les maisons à avancée avec toit en bâtière, les deux versants de l'avancée sont liés à la charpente principale par une noue. L'ardoise est prédominante, les couvertures anciennes en ardoises épaisses extraites des Monts d'Arrée sont devenues rares, on en trouve quelques exemples dans les hameaux de Quinoualc'h, Kerraden, Coscastel, Kernon, Le Mendy. Des restaurations de toiture en ardoises épaisses sont visibles, entre autres, à Trédudon-le-Moine, au Moulin du Roy, à Kerber, à Navalennou, à Coscastel et au Goënidou. Les faîtages de quatre toitures possèdent des lignolets ornés de silhouettes habilement découpées dans l'ardoise et parfois datés (Trédudon-le-Moine, Le Mendy 1887, Le Goënidou). A la jonction des murs et du toit, une bande de chaux est souvent appliquée pour assurer l'étanchéité. Les couvertures végétales (genêts, chaume), autrefois répandues, ont aujourd'hui disparu. Le remplacement de l'ardoise épaisse par des tôles métalliques ou en fibro-ciment est courant pour les bâtiments annexes ou ceux qui attendent une réhabilitation. L'aménagement intérieur L'intérieur de l'habitat ne présente pas de spécialisation particulière, les différences de fortune se traduisent plutôt par des différences de taille et de qualité de construction que par la création d'aménagements particuliers. Cependant, à côté de l'indispensable cheminée construite sur le pignon du rez-de-chaussée, on trouve souvent des niches à lumière ou des niches à sel dans les contre-coeur des cheminées, quelques petits placards muraux ménagés dans l'épaisseur des murs, associés à des saloirs ou charniers destinés à conserver la viande de porc. Ces saloirs - grande cuve monolithe de granite - inclus dans la maçonnerie, sont visibles de l'extérieur de l'habitat, le plus souvent à côté de la porte d'entrée (Tilibrennou, Le Squiriou, Kergariou, Kermaria, Kernévez, Quinoualc'h), plus rarement dans le mur du fond (Kernon). Les cheminées d'étage sont également un élément de confort que l'on trouve parfois dans des combles à surcroît comme c'est le cas dans le logis sélectionné n°1 de Quinoualc'h, celui de Kernon également sélectionné et dans un logis situé dans le bourg de Berrien, rue des Monts d'Arrée, parcelle 34. L'usage mixte chambre/grenier du comble est possible. Beaucoup de linteaux et de corbelets de cheminées sont en bois. L'apoteiz est également un élément de confort et de gain de place. Cette avancée destinée à recevoir la table et les bancs est parfois munie d'une niche à banc ménagée dans le mur. En terrain granitique, le sol des salles à vivre est en terre battue, le pavage est réservé aux écuries et à quelques étables. Les escaliers sont le plus souvent de simples escaliers droits en charpente placés dans l'axe de la porte d'entrée ou contre le mur du fond. Les escaliers en vis dans oeuvre ou logés dans des tourelles d'escalier en demi hors-oeuvre sont réservés à des logis des 17e et 18e siècles (Kerraden, Tilibrennou, ferme/relais de poste au bourg, Réuniou 1677). Les escaliers extérieurs en pierre adossés contre les façades sont également peu courants (Tilibrennou, Kerraden) et ont parfois disparu (Kermaria, Le Crann, Navalennou). On trouve également des escaliers extérieurs situés contre les pignons et les façades postérieures pour déservir un grenier via une porte haute (Restidiou-Braz, Le Crann, 1868-1886, Goashalec). Conclusion Le taux de reconstruction au 19e siècle est considérable au point d'avoir fait disparaître la plupart des constructions antérieures à la Révolution. Ainsi, l'habitat mixte est relativement peu représenté par rapport au logis indépendant, ce qui n'était probablement pas le cas sous l'Ancien Régime. La forte récurrence des maisons élémentaires, environ 38% du corpus repéré, témoigne au cours du 19e siècle, d'une façon d'habiter, bien séparée des animaux, adoptée par la majorité de la population rurale. Les constructions de la seconde moitié du 19e siècle sont particulièrement représentées avec un pic dans les années 1860 et 1870. Un grand nombre de puits, parfois monumentaux, est conservé. Les hameaux de Quinoualc'h, Trédudon-le-Moine, Beurc'hoat, Coscastel, Kernon, Le Crann, Tilibrennou, Kernévez, Kerraden et Goashalec conservent des éléments intéressants formant des entités cohérentes. Certaines réalisations marquantes de l'architecture rurale sont dans un état critique (Navalennou 17e siècle, Kermaria 1833, Kerraden 17e siècle).

- inventaire topographique, Berrien

-

Maillard FlorentMaillard FlorentCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmaison, ferme, écart

-

Aires d'étudesParc Naturel Régional d'Armorique

-

Adresse

- Commune : Berrien

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

-

Toits

-

Décompte des œuvres

- repérés 262

- étudiés 51

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Conseil général du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

BARON Françoise. Aspects biogéographiques de l´Arrée. Tome IV : Le pays d´Huelgoat. Université de Bretagne Occidentale. Faculté des lettres et sciences humaines de Brest. Travail d´étude et de recherche préparé sous la responsabilité de Jacques GARREAU, agrégé de l´Université. 1972.

-

Ouvrage collectif. Le bocage des Monts d'Arrée. Paysage de bocage. Gestion des espaces naturels, agricoles et forestiers. Fédération des Parcs naturels régionaux / Parc naturel régional d'Armorique / Ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris, 2000.

-

Ouvrage collectif. Le Patrimoine des Communes, le Finistère. Charenton-le-Pont : Flohic Editions, 1998 (Collection Le Patrimoine des Communes de France), vol. I.

p. -

OGEE, Jean-Baptiste. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. 1ère édition 1778-1780. Nouvelle édition, revue et augmentée par MM. A. Marteville, et P. Varin, avec la collaboration principale de MM. De Blois, Ducrest de Villeneuve, Guépin de Nantes et Lehuérou. Rennes, 1843, p. 82.

p. 82

Documents figurés

-

Archives départementales du Finistère, 3 P 10. Tableau d´assemblage et cadastre parcellaire de 1836. Mercier, préfet, Blanchard, maire, Taconnet, géomètre en chef, Petit aîné, Petit jeune, Touzé et Belléguic, géomètres.

-

Archives municipales de Berrien. Copie du cadastre de 1836. Mercier, préfet, Blanchard, maire, Taconnet, géomètre en chef, Petit aîné, Petit jeune, Touzé et Belléguic, géomètres.