CONDITIONS DE L´ENQUÊTE.

L´enquête, réalisée en 2009, intègre une partie des éléments recueillis en 1975 lors d´un pré-inventaire du patrimoine architectural et des sites.

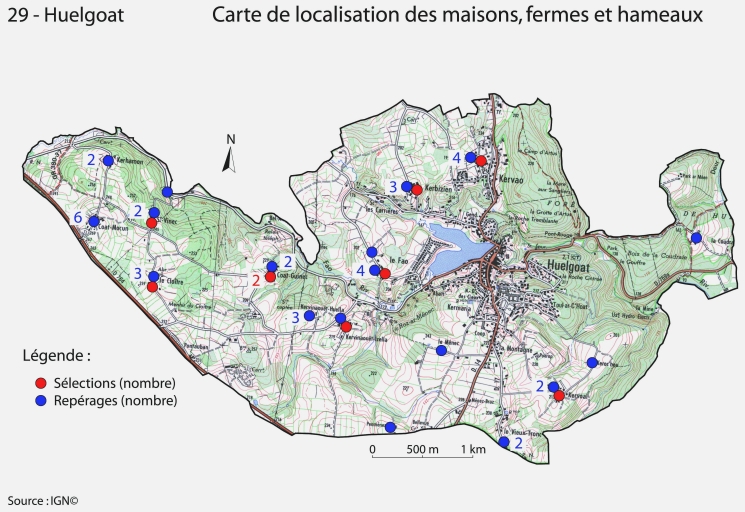

Ce dossier collectif vise deux objectifs : appréhender une « famille » d'édifices représentés en grand nombre et dégager les caractères communs ou spécifiques à cette famille. Reflétant une sélection raisonnée sous forme d´échantillonnage, certains éléments, jugés représentatifs et pas ou peu dénaturés, ont été traités en dossiers individuels.

Environ 51 édifices sur un total de 565 immeubles (chiffres INSEE 1946), soit environ 9 % du bâti, ont été répertoriés. Au sein de ce corpus, 9 édifices individuels ou hameaux entiers ont fait l'objet d'un dossier individuel alors que 42, simplement repérées, ont été systématiquement illustrées, soit dans un dossier « hameau », soit à la suite de ces observations générales.

Au sein de certains hameaux, entités spatiales et historiques cohérentes et significatives, plusieurs édifices ou ensembles d´édifices ont pu être retenus.

Les maisons situées au chef-lieu de commune, en raison de leurs spécificités ou leur caractère répétitif, n'ont pas été traitées ici ; les observations les concernant ont été intégrées dans le dossier « maisons urbaines » ou « rues ».

La synthèse qui suit concerne uniquement l'habitat rural proprement dit, c'est-à-dire les maisons et fermes isolées ou situées en écart ainsi que des hameaux entiers lorsque aucun élément ne méritait, à cause des remaniements successifs, un traitement spécifique.

CONTEXTE HISTORIQUE ET ÉCONOMIQUE.

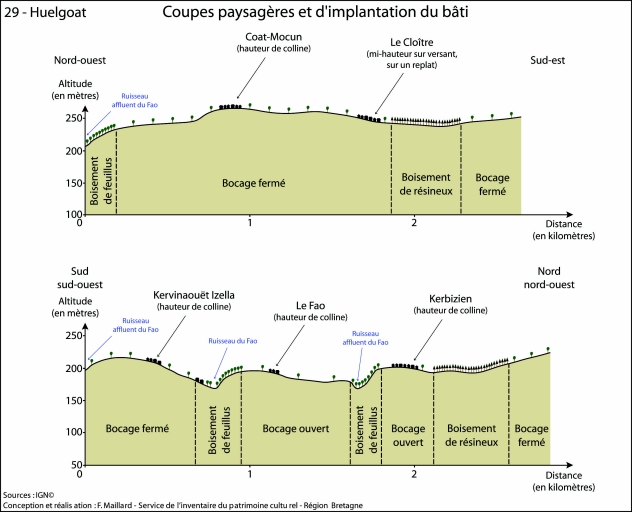

La topographie de Huelgoat apparaît, d´une manière schématisée, sur la carte de Cassini (vers 1770) alors que les premiers relevés cadastraux de 1836 reflètent le bâti et le parcellaire plus ancien. Le réseau des voies de communication et les structures des hameaux, en place en 1836, ont perduré pour l´essentiel. Certaines voies de communications ont été abandonnées ou modifiées depuis le milieu du 19e siècle, d´autres ont été créés, comme, par exemple, celle qui traverse le nord de la commune d´est en ouest (l´actuelle route départementale 769 a).

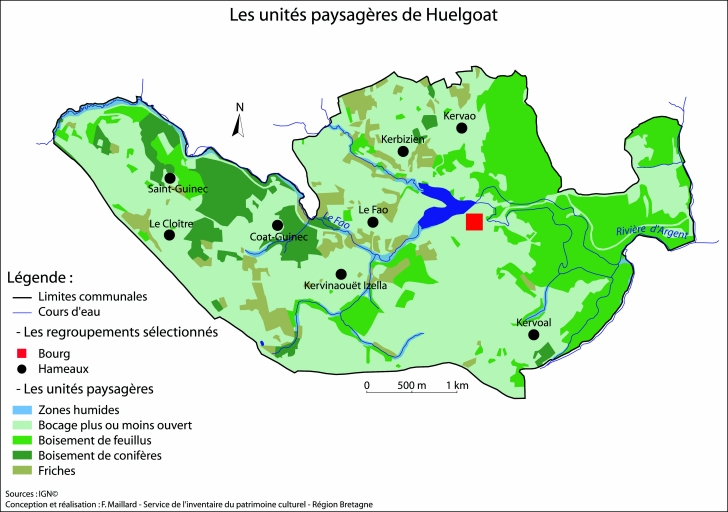

En 1843, selon Ogée, sur un total de 1486 hectares, 414 sont des terres labourables, 115 des prés et des pâturages, 264 des bois, alors que 610 hectares sont couverts de landes qui, parsemées d´affleurements granitiques, ne sont pas cultivés. Ceci explique, à quelques exceptions près, le caractère modeste de l´habitat rural. L´importance du massif forestier, déjà notable par le passé, surtout dans toute la partie est de la commune et autour de Saint-Guinec, demeure un trait dominant du secteur et a donné son nom à la commune (Huelgoat signifie haut bois).

Au début du 20e siècle, la population de Huelgoat atteint, avec un peu plus de 2000 habitants, son niveau le plus élevé ; cette démographie positive a un impact direct sur la construction, ou reconstruction, de l´architecture rurale.

Une partie du bâti ancien a connu, suite à la déprise agricole à partir des années 1960, un délaissement progressif suivi de réhabilitations ponctuelles. Entre la perte d´un patrimoine vernaculaire intéressant et sa réhabilitation, les réalités sont multiples : on assiste aussi bien à des disparitions (Kervinaouët Izella), à une érosion forte pouvant aboutir à court terme à des disparitions (Penménez) ou à des réhabilitations (le Fao, Coat Guinec, Saint-Guinec).

LES COMMANDITAIRES.

Certaines implantations anciennes (Coat Guinec, le Fao, Saint-Guinec) sont liées à la propriété seigneuriale. Sans correspondre à des manoirs strictu sensu (chef-lieu de seigneurie et lieu d´habitation quasi permanente des propriétaires nobles), ces villages, exploités par des paysans en tant que métairies nobles, conservent des éléments bâtis de qualité. Rares sont les édifices qui, comme au Cloître, portent le nom des bâtisseurs (Julien Guillou, 1872).

COMPOSITION D´ENSEMBLE.

La majorité des édifices se situe au sein de villages à l'origine composés de plusieurs exploitations agricoles donnant sur des espaces ouverts ou des voies de passage. Kervao, le Fao, Kervinaouët Izella ou encore Coat Mocun se distinguent par leurs dimensions. Les changements d´usage du bâti traditionnel et l´abandon des parties agricoles (étables, écuries, granges) sont, comme partout ailleurs, patents. En règle générale, les bâtiments sont disposés en alignement (Kervinaouët Huella, le Fao). Le regroupement autour d´une place (ar viler) s´observe à Coat Mocun et Kervoal et rappelle les structures d´implantations médiévales qui existent dans une grande partie des monts d´Arrée.

Une dizaine de PUITS (repérage non exhaustif) a été localisée (le Cloître, le Fao, Kerbizien, Kervao, Kervoal, Saint-Guinec, etc.). Le taux de disparition est sans doute très élevé. De structure semi-circulaire ou carrée, construits en moellon de schiste et de granite, ils sont généralement couverts de dalles d´ardoise, comme à Saint-Guinec. Le puits carré du Fao, remarquable, est construit en grand appareil de granite et couvert d´un toit en pavillon.

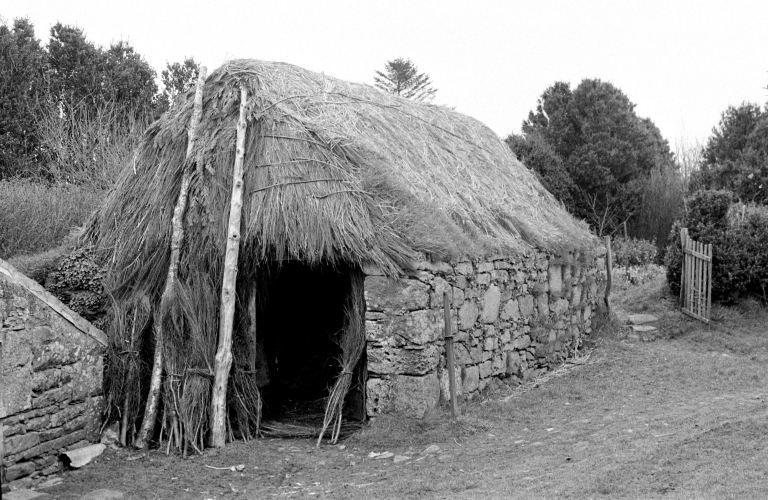

Quatre FOURS A PAIN ou FOURNILS, petits bâtiments abritant le four, ont été répertoriés (Coat Guinec, deux à Saint-Guinec, le Fao). Suite à l´abandon des usages liés à ces édicules, le taux de disparition est sans doute important. C´est également vrai pour les GRANGES ou REMISES ; en 1975 existaient encore trois granges ou remises anciennes, une à orthostats en granite (Coat Guinec), deux couvertes de toits de chaume (Coat Mocun, Kervinaouët Izella), à l´instar de huttes de sabotier de la forêt de Huelgoat.

MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE.

L´usage d´un granite de grande qualité d´extraction locale est omniprésent, en moellon ou moellon équarri pour le gros oeuvre, en pierre de taille pour l´encadrement des baies et des chaînages d´angle. L´enduit est présent pour le bâti tardif (la Coudraie, Kervao).

STRUCTURES ET TYPLOGIES.

Dans ce secteur d´élevage et dans une moindre mesure de cultures, les constructions rurales s´inscrivent dans deux grandes catégories, « l´habitat mixte », caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit, et le « logis indépendant », défini par l´absence de cohabitation entre hommes et animaux. En ce qui concerne l´habitat mixte, souvent à l'état de vestiges ou trop modifié, les fonctions d´origine ne sont plus aisément compréhensibles, sauf, par exemple, à Kerbizien et Kervoal. En place dès l´époque médiévale, cette catégorie correspond au bâti le plus ancien.

LOGIS INDEPENDANT.

Les maisons à avancée. Elles rentrent en grande partie dans la catégorie des logis indépendants (absence de cohabitation entre hommes et animaux), même si l´analyse n´est pas toujours aisée en raison des modifications intervenues au cours du temps.

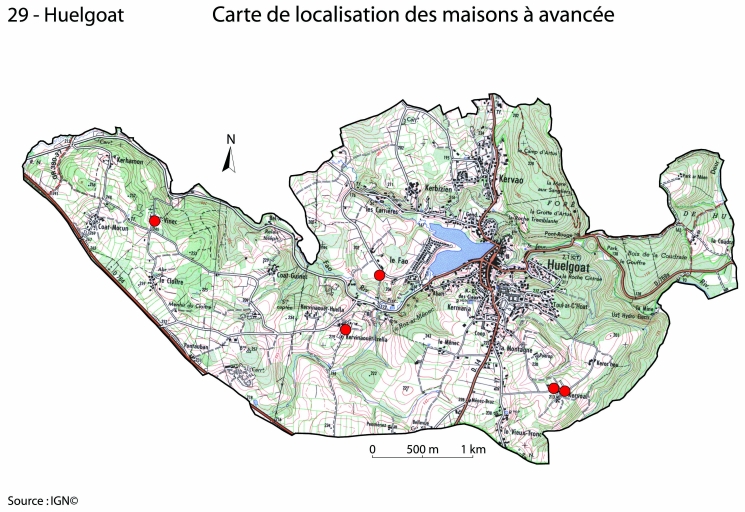

Avec plusieurs variantes, la maison à avancée, caractéristique d´une grande partie des campagnes du Léon et de la Cornouaille, est faiblement présente à Huelgoat (cinq récurrences). Il s´agit d´un logis de plan rectangulaire avec un avant-corps de faible largeur ; la partie portée en avant de l'alignement, généralement sur la façade principale, se nomme avancée ou avant-corps (apoteiz ou kuz en breton). Ces logis ont certaines caractéristiques en commun : les fenêtres de l'avant-corps sont généralement décalées vers le pignon abritant le foyer en raison de l'aménagement intérieur (place réservée à la table, aux bancs, aux armoires et lits-clos).

Marginales sur le territoire communal (trois récurrences), elles ont été bâties au 17e ou 18e siècle (Saint-Guinec, Kervoal, le Fao, Kervinaouët Izella).

Les avancées sont généralement placées sur l´élévation principale, l´emplacement en façade postérieure est marginal mais existe à Kervinaouët Izella, sans doute à usage de niche à lit (kuz gwele). De tels dispositifs existent également à Kerbizien et Kervoal. Quand les avancées se situent sur la façade postérieure sans fenêtre, il s'agit de 'kuz gwele'.

Les maisons de type ternaire à trois travées représentent le type de plus répandu (39 récurrences), soit en rez-de-chaussée (minoritaire) ou à étage à trois travées (largement dominant). Elles remontent, pour l´essentiel, à la période allant de 1840 à 1900.

COUVERTURES. Aujourd´hui, l´ardoise comme matériau de couverture des logis est prédominante alors que le recours à la tôle ondulée ou au fibrociment est répandu pour les dépendances ou les logis en attente de réhabilitation ou en déclin. On constate la rareté de couvertures anciennes en ardoises extraites des carrières des monts d´Arrée. Lors de l´enquête de 1975, quelques granges étaient pourvues de couvertures végétales (Kerhamon, Kervinaouët Izella), derniers témoins d´une manière de faire sans doute assez répandue.

DISTRIBUTION INTERIEURE. Au sein de ce bâti très remanié, seul le logis de Kervinaouët Izella a fait l´objet d´un relevé schématique. Il permet de cerner fonctions, distributions, aménagements intérieurs qui ont caractérisé, avant les bouleversements récents, une grande partie des constructions rurales de la commune.

Pour les maisons à avancée, deux tiers de la surface du rez-de-chaussée étaient réservés à l'habitation (salle), l'avancée abritant généralement table et bancs ; l'autre tiers servait en général de cellier ou de resserre. Des niches assez hautes et larges, situées entre la cheminée et la fenêtre de l'avancée, servaient à poser un banc semi-encastré (Saint-Guinec). La présence de saloirs surmontés d´armoires murales encastrés dans l´épaisseur du mur (Kervinaouët Izella, le Fao, Kervoal) était habituelle. Les linteaux et les corbelets des cheminées sont généralement, surtout pour les logis les plus anciens, en granite (le Fao, Kervoal, Kervinaouët Izella).

CONCLUSION. L´habitat rural traditionnel de Huelgoat, très remanié, a été en majorité rebâti au 19e siècle. On observe, comme pour d´autres communes de l´est des monts d´Arrée, une diminution des maisons à avancée et une augmentation d´une autre spécificité architecturale, les niches à lit-clos (kuz gwele), caractéristique du Trégor voisin.

Les hameaux de COAT GUINEC, SAINT-GUINEC et le FAO conservent des témoins représentatifs de l´architecture rurale de la commune.

Enquêtrice à l'Inventaire