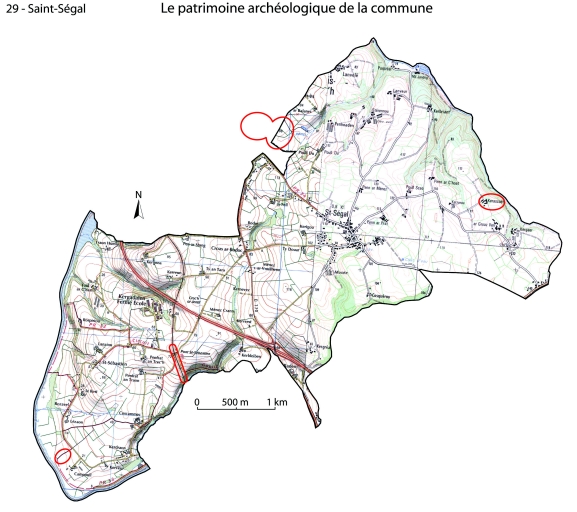

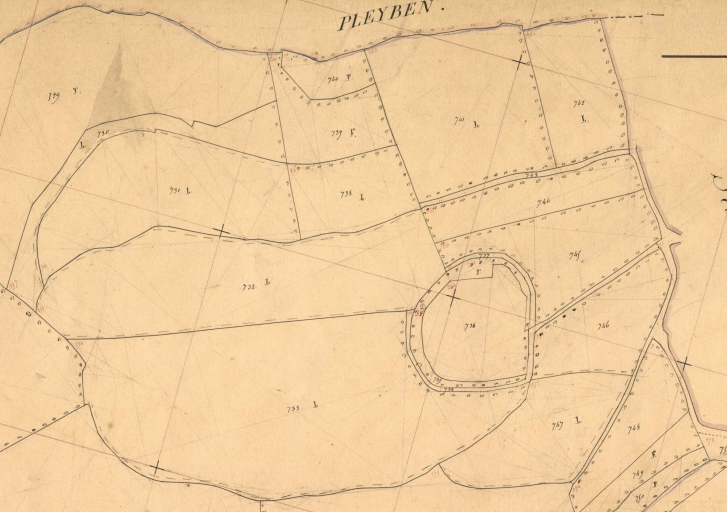

Les connaissances actuelles du patrimoine archéologique de la commune se résument à peu de choses. Lors d´une prospection organisée fut découverte une station de surface, à Campoul, sur les bords de l´Aulne. Bien qu´il manque certains artéfacts caractéristiques, les matériaux utilisés et le type de débitage laisse supposer un campement vraisemblablement mésolithique des derniers chasseurs cueilleurs et sans doute pêcheurs de saumons. Un dépôt d´un vingtaine de haches à douille de l´époque de Hallstatt fut mis au jour lors de la construction de la voie ferrée, près du viaduc de Port-Launay, mais la localisation est imprécise et il se pourrait que la découverte ait été faite sur le territoire de Port-Launay (Du Chatellier, 1899). En bordure de l´ancienne route reliant Saint-Ségal à la D. 48 se trouve une stèle de l´âge du fer à seize pans concaves, larges de 0,17 m à la base et 0,11 m au sommet connue sous le nom de ar Groaz Ven ; elle est haute de 1,60 m et est surmontée d´un crucifix de granite dont la forme de la branche inférieure épouse celle de la stèle. Elle a été sectionnée à 0,50 m au-dessus de son embase et ce tronçon basal a servi de pierre d´angle d´une maison voisine datée de 1721 avant d´aller orner une pelouse du bourg de Saint-Ségal. A l´origine la stèle devait mesurer près de 2,50 m de hauteur (Le Floc´h, 1946 ; Leclerc, 1993). R.-F. Le Men signale en 1875 la présence de substructions au Drénit, en limite de commune. Il est vrai que lors de la construction d´un lotissement à Pont-de-Buis-lès-Quimerc´h, quelques vestiges gallo-romains ont été mis au jour en 2000. Un vaste établissement gallo-romain se trouvait sur le plateau du Drénit, réparti sur les deux communes. A Kerascoët existait une enceinte sub-circulaire d´une centaine de mètres de diamètre, faite d´un rempart bordé d´un fossé externe, connue sous le nom de « ar C´hastel ». Elle figure sur le cadastre de 1847, section B3 et porte le n° 736. Elle a été arasée vers 1970 et des charbons de bois provenant d´un foyer découvert à la base du rempart ont été datés de 980 ± 70 ans après J.-C., ce qui la place à la transition entre le bas et le haut Moyen Age (Sanquer, 1971). Bibliographie : LECLERC G., 1993 - Notices d´archéologie finistérienne (année 1992). Bull. Soc. Archéol. Finistère, CXXII, p.117-119. LE FLOC´H L., 1946 - Communication. Bull. Soc. Archéol. Finistère, LXXII, p. XXXIX. LE MEN R.F., 1875 - Statistique monumentale du Finistère, époque romaine. Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. II, p. 144. DU CHATELLIER P., 1899 - Le bronze dans le Finistère. Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XXVI, p. 274. SANQUER R., 1971 - Chronique d´archéologie antique et médiévale. Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XCVII, p. 81.

Dossier collectif IA29004376

| Réalisé par

Tanguy-Schröer Judith

(Contributeur)

;

Tanguy-Schröer Judith

Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- inventaire topographique, Saint-Ségal

Le patrimoine archéologique de la commune de Saint-Ségal

Auteur

-

Maillard FlorentMaillard FlorentCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmégalithe, ensemble fortifié

-

Aires d'étudesParc Naturel Régional d'Armorique

-

Adresse

- Commune : Saint-Ségal

-

Période(s)

- Principale : Mésolithique

- Principale : Age du fer

- Principale : Gallo-romain

- Principale : Haut Moyen Age

-

Toits

-

Décompte des œuvres

- repéré 1

- étudié 1

- (c) Région Bretagne

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Région Bretagne

Documents figurés

-

Archives départementales du Finistère : Série 3P 265

Archives départementales du Finistère. Série 3P 265. Tableau d´assemblage et cadastre parcellaire de 1847. Baron Boullé, préfet, Guilloteau, directeur des cantons, Taconnet, géomètre en chef, Touzé et Dyèvre, géomètres de première classe.

Date(s) d'enquête :

2009;

Date(s) de rédaction :

2009

Tanguy-Schröer Judith

Tanguy-Schröer Judith

Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maillard Florent

Maillard Florent

Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.