CONDITIONS DE L'ENQUÊTE

L´enquête de terrain a été réalisée en 2009. Contrairement à certaines communes du P.N.R.A. inventoriées, on ne dispose pas, pour Pleyben, d'une enquête des années 1970 qui aurait permis d'entrevoir l'évolution du bâti rural. Ce dossier collectif vise deux objectifs : appréhender une « famille » d'édifices représentés en grand nombre et dégager les caractères communs ou spécifiques à cette famille. Reflétant une sélection raisonnée sous forme d´échantillonnage, certains éléments, jugés représentatifs et pas (ou peu) dénaturés, ont été traités en dossiers individuels.

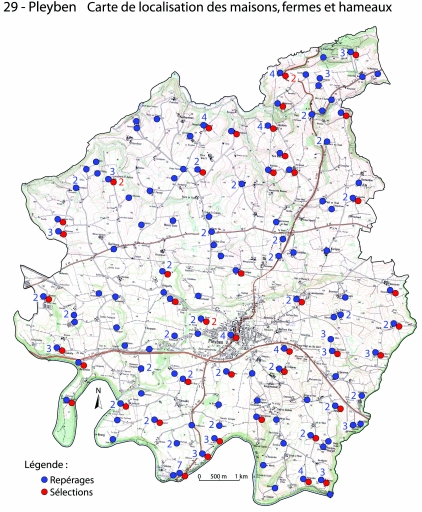

195 édifices sur un total de 1133 logements antérieurs à 1946 (chiffres INSEE 2005), soit environ 17 % du bâti, ont été répertoriés. Au sein de ce corpus, 46 oeuvres (édifices individuels ou hameaux entiers) ont fait l'objet d'un dossier individuel alors que 154, simplement repérées, ont été systématiquement illustrées, soit dans un dossier "hameau", soit à la suite de ces observations générales.

Au sein de certains hameaux, entités spatiales ou historiques cohérentes et significatives, plusieurs édifices ou ensembles d´édifices ont pu être retenus.

Le bourg, dont le développement s´est fait à partir de 1850, revêt un caractère "urbain". Les maisons du bourg sont traitées dans les dossiers "maisons de bourg", "quartier de la Gare", "rue de la Gare" et "place Charles de Gaulle". La synthèse qui suit concerne uniquement le bâti rural, c'est-à-dire les maisons et fermes isolées ou situées en écart ainsi que des hameaux entiers lorsque aucun élément ne méritait, à cause des remaniements successifs, un traitement spécifique.

CONTEXTE HISTORIQUE

Peu de documents permettent de connaître l´espace rural avant la seconde moitié du 18e siècle. La topographie apparaît partiellement sur la carte de Cassini (vers 1770) et surtout sur les premiers relevés cadastraux de 1813 qui reflètent encore le parcellaire et le bâti des siècles précédents. Le réseau des voies de communication et les structures des hameaux, tels qu´ils apparaissent en 1813, perdurent au-delà des modifications de certains tracés intervenues depuis la seconde moitié du 19e siècle.

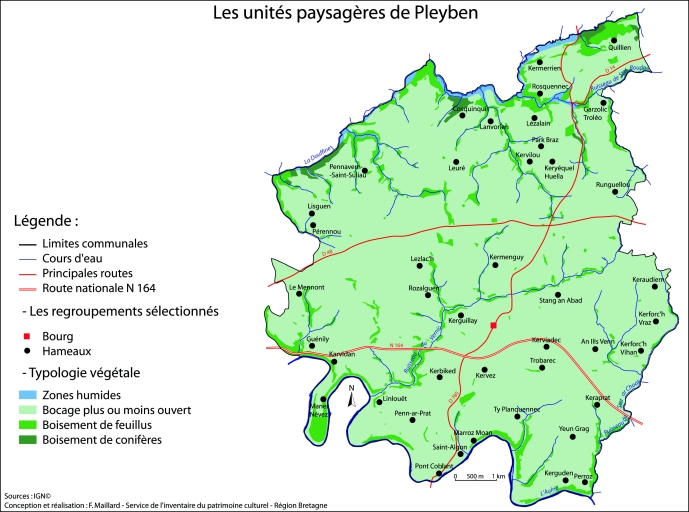

Ce secteur, situé dans le bassin de Châteaulin, entre les monts d´Arrée au nord et les Montagnes Noires au sud, est irrigué par de nombreux cours d´eau à l´instar de l´Aulne canalisée (canal de Nantes à Brest) qui constitue la limite sud, et de ces affluents dont la Douffine forme la limite nord de la commune. L´habitat, dispersé, est regroupé en une dizaine de hameaux d´importance moyenne et au moins 150 petits hameaux et de fermes isolées. Le bourg, très développé dès 1850 et tout au long du 20e siècle, polarise une part importante de la population de Pleyben. La plupart des hameaux et des fermes isolées ont évolué pendant la seconde moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle, tout en gardant leur structure ancienne. Beaucoup de constructions de cette période correspondent à des reconstructions in situ. La richesse des terres agricoles se ressent au niveau du bâti rural ancien, notamment des dépendances agricoles de dimensions importantes, des demeures rurales cossues et de toutes les périodes.

Sous l'Ancien Régime, de nombreux prêtres qui habitaient la campagne ont probablement laissé leur empreinte ; d'anciennes maisons de prêtre ont été localisées à An Ilis Venn, à Leuré, à Srab ar Yar, ainsi que des vestiges à Kerzeuc´h et à Kermerrien.

La carte de localisation des éléments bâtis étudiés montre une répartition des édifices recensés sur l´ensemble du territoire communal. Cependant, certains secteurs présentent des densités plus importantes que d´autres comme, par exemple, le sud-est de la commune.

Des résultats observés, et plus particulièrement des chronogrammes relevés sur les bâtiments, se dégagent plusieurs tendances situant le corpus des constructions rurales dans une chronologie allant de la fin du premier quart du 17e siècle à 1938. Aucun édifice ne semble antérieur à 1625 et rares sont les maisons, fermes ou parties de hameaux remontant au 17e siècle. Contrairement à un certain nombre de secteurs de Bretagne, en particulier les communes voisines des monts d´Arrée, les édifices ruraux du 18e siècle sont relativement nombreux.

Le 19e siècle - il se prolonge jusqu´en 1918 - est caractérisé, comme ailleurs en Bretagne, par le renouveau des constructions rurales. Deux cas de figures dominent : la destruction de l´habitat ancien remplacé, in situ, par un nouveau logis ou la conservation des logis anciens alors déclassés en parties agricoles.

Une partie du bâti ancien a connu, suite à la modernisation de l´agriculture à partir des années 1960, un délaissement progressif suivi de réhabilitations ponctuelles.

LES COMMANDITAIRES

Travaux historiques et inscriptions figurant sur les bâtiments les plus représentatifs révèlent, parfois, quelques noms de bâtisseurs : Favennec (Keraudiern, Kermerrien, Stang an Abad, La Madeleine, au bourg), Gargam (Garzolic-Troléo, Garz Aven), Corre (An Ilis Venn), Lannuzélen (Garzolic-Troléo), Moal (Keraudiern), Lénes et Deniel (Keravidan), Lebreton (Kerbiket), Larvor (Kerforc´h Vihan), Le Page (Kerforc´h Vraz), Auffret (Kervern), Guévarec et Rannou (Kerviadec), Baut (Leuré), Rivoall et Le Goff (Lisguen), Boulouard (Marroz Moan), Le Guern (Park Braz), Le Dréau et Le Menn (Runguellou), Guillou (Saint-Algon), Keriou (Stang an Abad), Leroux et Kerbrat (Ty Planquennec), Caouyat et Sizun (Kergarec), Colin (Runandol), Frabolot (Scrab ar Yar), Mingam (Stervilhou). Les familles commanditaires, souvent apparentées entre elles, appartenaient aux classes rurales dirigeantes, exploitantes de domaines ruraux.

Des pierres parfois remployées figurant des calices ont été localisées à Kermerrien (datée 1647), Kerzeuc´h et au bourg sur un linteau de la maison du patrimoine portant la date 1709 ; dans certains cas, il pourrait s´agir d´anciens logements de prêtres dont la présence en secteur rural était importante pour desservir les nombreuses chapelles rurales. Plusieurs indices (proximité d´une chapelle, qualité architecturale, symboles religieux dont le calice, etc.) concernant deux autres maisons, situées à An Ilis Venn et Leuré, sans calice sculpté pourrait également laisser penser qu´il s´agit de maisons de prêtre.

COMPOSITION D´ENSEMBLE

La majorité des édifices se situe au sein de villages à l'origine composés d'une ou plusieurs exploitations agricoles disposant chacune de dépendances. En ce qui concerne les parties agricoles (étables, écuries, granges), leurs transformations récentes occultent souvent les fonctions et les dispositions d'origine. Les communs sont la plupart du temps dissociés du logis, se situant soit autour d'une cour (Kervez), soit en alignement de la maison (Penguilly Vihan) ; une demi-douzaine de fermes sont de type logis-étable, avec une cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit. La présence de pierres d'attache pour le bétail peut s´observer aussi bien sur la façade du logis qu´à l´intérieur des anciennes étables.

Le nombre de puits est assez faible par rapport à l´étendue du territoire : seulement vingt-deux exemplaires (repérage non exhaustif) ont été conservés. De plan carré, ils sont maçonnés en moellon de schiste, granite, ou de grès arkosique, et couverts soit de dalles d´ardoise (plus rare), soit d´un toit à pan unique en ardoise posée sur les montants, soit d´une voûte maçonnée. D´autres, plus récents, disposent d´une superstructure en fer forgé. Le puits de Coat Pont demeure une réalisation remarquable.

Quant aux fours à pain et fournils, vingt spécimens ont été recensés, trois fours à pain (Linlouët, Pennavern-Saint-Suliau, La Madeleine) et dix-sept fournils ou vestiges de fournil (entre autres à Cosquinquis, Kervern, Keryekel Huella, Linlouët, Park Braz). Parmi eux, deux sont des parties constituantes de bâtiments multifonctionnels associant remise, grange et fournil (Leslac´h, Leuré-Saint-Suliau). Jadis présents dans tous le écarts, bon nombre d´entre eux ont disparu.

Spécificité cornouaillaise, les poêles à crêpes, autrefois présents dans de nombreuses fermes et hameaux, sont au nombre de dix (en place ou à l´état de vestiges). Ils font l´objet d´un dossier collectif.

Les granges, remises, étables et écuries sont très nombreuses et de grandes dimensions témoignant de l´essor agricole du 19e siècle. Trente-trois granges et remises (repérage non-exhaustif) sont toujours en place et peu transformées. Elles disposent le plus souvent d´une porte charretière sur le mur gouttereau. Celles de Garz-Maria, Ghillhouarn et Kerdreux Kreiz sont les plus caractéristiques. Les écuries, étables, porcheries sont également très nombreuses, on en dénombre quarante-six (repérage non-exhaustif). Comme pour les granges et remises, elles sont le plus souvent très spacieuses comme à Keraudiern, Kerdreux Kreiz, Ménez-Guen.

Un seul hangar à orthostats a été recensés à Garz-Maria. Il est construit en appentis contre un mur ; sa charpente couverte en matériau synthétique repose sur des poteaux en bois.

MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE

Le sous-sol schisteux et gréseux qui affleure au sud de la commune au niveau des ardoisières de Pont Coblant et de Ty Men, fournit une partie importante des matériaux de construction. Les schistes et les grès (dont le grès arkosique) extraits des nombreuses petites carrières qui ponctuent le territoire constituent, depuis des siècles, des matériaux de construction de qualité. Pour le gros oeuvre, l´emploi du schiste, du grès et du granite (provenant probablement des monts dArrée), généralement en moellon et plus rarement en pierre de taille, est majoritaire. Néanmoins, dès la fin du 18e et tout au long du 19e siècles, plusieurs maisons ou granges (An Ilis Venn, Garzolic-Troléo, Kerarprat, Keraudiern, Kerguillay, Kermerrien, Lezlac´h, Marroz Moan, Pérennou, Rozalghen, Ty Planquennec, Yeun Crag, Cosquerven) présentent, à l´instar de la sacristie de l´église paroissiale, une mise en oeuvre très soignée en lits réguliers de moellons équarris ou de pierres de taille de grès arkosique. Les encadrements des baies et plus rarement les chaînages d´angle de nombreuses constructions sont en pierre de taille de granite (granite de Brennilis ou de Huelgoat) ou de grès arkosique. A partir de 1850, les échanges avec l´extérieur sont plus faciles, notamment pour les matériaux. Ainsi, plusieurs maisons rurales à An Ilis Venn, Kerscouarnec, Pérennou possèdent des encadrements de baie en kersantite (pierre de la rade de Brest)..

STRUCTURES ET FONCTIONS

Les traits dominants de l´architecture rurale de Pleyben s´inscrivent dans deux grandes catégories, l´habitat mixte, caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit, et le logis indépendant, défini par l´absence de cohabitation entre hommes et animaux.

1 - L'habitat mixte (hommes, bétail, stockage)

Sept édifices, sur un total de 195 (édifices ruraux), entrent dans cette catégorie, soit environ 3,5 % du corpus étudié. Ces fermes regroupent, sous le même toit, les fonctions d´habitation et d'abris pour le bétail. Le partage existe dès la construction du bâtiment. On observe à Pleyben quatre logis-étable à deux portes (Cosquinquis, Lezlac´h, Saint-Algon, Trémorgat), toujours en rez-de-chaussée ou à comble à surcroît, les accès étant individualisés, l'un pour les hommes, l'autre pour le bétail. Deux autres réalisations (Kergarec, Saint-Algon) sont de type logis sur étable - la partie logis étant accessible par un escalier extérieur. Les constructions peuvent également être adaptées à la pente avec accés direct à chacun des niveaux sur les deux façades. A Linlouët subsiste un bâtiment à fonctions croisées superposées : logis-étable au rez-de-chaussée, chambre et grenier à l´étage. Ainsi, même si les deux fonctions (logement et étable) sont sous le même toit, les espaces dédiés aux hommes et au bétail sont séparés par un mur de refend ou un plancher.

2 - Le logis indépendant

188 édifices ruraux de cette catégorie ont été recensés, soit plus de 96 % du corpus total. On distingue cinq variantes :

Le logis à étage de type ternaire

111 logis ruraux, soit environ 57 % du total repéré, présentent des façades ordonnancées, majoritairement à trois travées. Ils remontent, pour l´essentiel, à la période allant de 1802 (Ty Planquennec) à 1932 (Péroz). Cette normalisation des façades correspond au renouveau de l'habitat amorcé depuis le milieu du 19e siècle, avec le recours aux modèles en vogue dans les bourgs et en ville. Des édifices représentatifs ont été repérés, entre autres, à Garzolic-Troléo, Kermerrien, Stang an Abad.

Le logis à deux pièces

Il peut être considéré comme une variante du précédent duquel il se distingue par l´absence d´un étage habitable. En rez-de-chaussée ou à comble à surcroît, la porte s´ouvre sur un couloir qui sépare la salle de la chambre. 21 logis de ce type ont été recensés, soit 11 % du corpus étudié. Des exemples significatifs de ce type d'habitat, essentiellement du 19e siècle et du début du 20e siècle, sont conservés à Guénily, Kerforc´h Vihan, Pérennou.

Le logis à une pièce

En rez-de-chaussée ou à comble à surcroît, il correspond à l'habitat de journaliers ou d'une population modeste. Les ouvertures se résument à une porte et une fenêtre. Seulement trois logis de ce type ont été repérés, soit à peine plus de 1,5 % du total. La prospérité agricole de Pleyben explique, en partie, la faible récurrence de ce type d'habitat dont les témoins ont peut-être été détruits lors de la Révolution agricole. Un exemple significatif daté 1777 est conservé à Yeun Crag. Les deux autres se situent à Kerguden (ruiné) et à Marroz Moan et datent du 19e siècle.

Le logis de plan massé à une pièce par étage

Trois logis de Pleyben rentrent dans cette typologie. Ils se distinguent par la présence d´un étage et d´une seule pièce par niveau (superposition salle chambre ou salle grenier). Ils se situent à Marroz Moan, Kerforc´h Vihan et Kermerrien et datent de la fin du 18e, du 19e ou du début du 20e siècle.

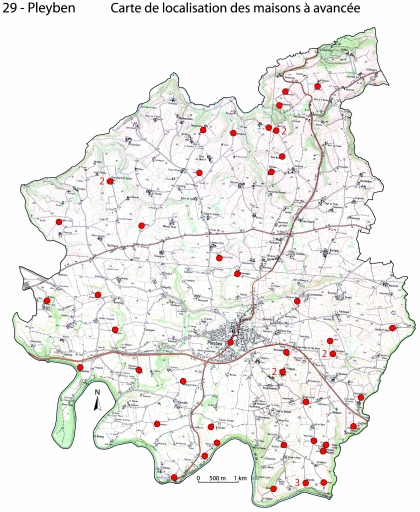

Le logis à avancée

Il s´agit d´un logis de plan rectangulaire avec un avant-corps de faible largeur ; la partie portée en avant de l'alignement, généralement sur la façade principale, se nomme avancée ou avant-corps. Ces logis ont certaines caractéristiques en commun : la fenêtre de l'avant-corps est généralement placée vers le pignon abritant le foyer, ce qui correspond à l'aménagement intérieur (place réservée à la table et aux bancs, parfois à l'armoire et au lit-clos).

Dans cette catégorie, on peut distinguer trois types, en rez-de-chaussée, à comble à surcroît et à étage. Ils se déclinent, à leur tour, en deux variantes qui confèrent aux édifices des morphologies très diversifiées, encore accentuées par deux formes de toitures, le toit rampant et le toit en bâtière.

Le recensement révèle l'existence de 48 logis à avancée, soit près de 25 % de la totalité des logis indépendants repérés. Selon l´analyse stylistique et les chronogrammes relevés, ils ont été bâtis entre le 17e siècle (Lanvorien), et les années 1930 (Stang an Abad).

Logis à avancée en rez-de-chaussée : seulement deux édifices (toit en bâtière) ont été recensés. Ils se situent à Guellan (daté 1814) et à Lezalain (daté 1829).

Logis à avancée à comble à surcroît : vingt-cinq édifices (quinze avec toit en bâtière ; dix avec toit rampant). Cette variante, déjà présente au 17e siècle, très répandue au 18e siècle et dans la première moitié du 19e siècle, tend à disparaître après 1850. Les exemples les plus significatifs se situent à Cosquinquis, Kervern et Lanvorien.

Logis à avancée à étage : seize édifices (sept avec toit en bâtière ; neuf avec toit rampant) ont été recensés. Ce type de logis, présent dès le 17e siècle, perdure tout au long des 18e et 19e siècles et dans la première moitié du 20e siècle avec le renouveau des formes régionales dans l´architecture. Les exemples les plus significatifs se situent à Keravidan, Kerforc´h Vraz, Kerviadec et Rosquennec. La maison à avancée évolue et s´adapte aux besoins des habitants.

Cas particuliers

Au delà des variantes évoquées précédemment, plusieurs logis se démarquent :

- Logis à deux avancées : cinq logis de ce type (non comptabilisés précédemment) ont été recensés. A comble à surcroît (un seul exemple à Leuré) ou à étage (Kerbiket, Lisguen, Le Mennont, Saint-Algon), ils présentent deux avancées, la première sert de « coin repas », la seconde abrite bien souvent l´escalier. Ces deux avancées peuvent se situer sur une même façade (à Lisguen) ou réparties sur les deux façades. La seconde avancée peut correspondre à une évolution tardive de l´édifice.

- Logis à avancée et escalier extérieur : trois logis de ce type, à comble à surcroît ou étage, sont en place à Kermenguy, Penn-ar-Prat et Pennavern-Saint-Suliau. L´escalier extérieur, associé ou non à l´avancée, permet d´accéder à une chambre à l´étage. Assez répandu dans le nord des monts d´Arrée, quelques témoins subsistent encore à Pleyben. Fait exceptionnel, à Pennavern-Saint-Suliau, un four à pain a été aménagé, sans doute tardivement, sous l´escalier extérieur.

Logis à avancée associée à un escalier intérieur : quatre spécimens de ce type (Kerguden, Kervilou, Penn ar Ménez Bescond, Trobarec) viennent enrichir cette famille de logis, exemples d´adaptation du bâti aux besoins des commanditaires. L´avancée, assez large, abrite à la fois le « coin repas » et un escalier tournant à retour en pierre ou en bois. Les témoins conservés datent aussi bien du 18e que du 19e siècles.

COUVERTURES

La quasi-totalité des maisons rurales est coiffée d'un toit à longs pans, à l'exception des maisons à avancée à toit en bâtière ; dans ce cas, les deux versants de l'avancée sont liés à la charpente principale par une noue.

Durant plusieurs siècles, et d'une manière intensive à partir du 19e siècle en lien avec le canal qui a facilité les transports, les schistes ardoisiers de Pont Coblant et de Ty Men étaient exploités. L´emploi prédominant, encore visible aujourd´hui, demeure celui des couvertures, bien que bon nombre d´entre elles ait disparu. Quelques exemples subsistent, notamment à Quinquis.

Le taux de remplacement de l´ardoise par le fibrociment ou la tôle est important pour les bâtiments annexes ou ceux qui attendent une réhabilitation. L´emploi de la tuile mécanique en couverture est marginal et tardif (1er quart 20e siècle, en lien avec le chemin de fer et le trafic du canal), mais existe notamment au bourg et sur la maison forestière de Quillien.

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Onze édifices parmi les plus représentatifs ont fait l´objet de relevés schématiques (Kerforc´h Vraz, Kerguden, Kermenguy, Kervilou, Lanvorien, Leuré, Marroz Moan, Penn-ar-Prat, Pennavern-Saint-Suliau, Rosquennec, Saint-Algon). Ils permettent de mieux cerner fonctions, distributions, aménagements intérieurs, constantes ou particularités qui caractérisent l´habitat rural du secteur.

Au rez-de-chaussée, deux tiers de la surface étaient réservés à l'habitation (salle), l'avancée (quand elle existe) abritant généralement table et bancs ; l'autre tiers servait de cellier ou de réserve, avec, parfois, l´aménagement d´armoires murales dans l´épaisseur du mur et des niches hautes et larges situées entre la cheminée et la fenêtre de l'avancée, servant à poser un banc semi-encastré (Kervilou). Egalement prévue dès la construction de l´édifice, un renfoncement dans le mur opposé, le « kuz gwele », servait à l´emplacement d´un lit-clos (Kerforc´h Vraz).

La présence de saloirs surmontés d´armoires murales encastrées dans l´épaisseur du mur était habituelle. Malgré un taux de disparition élevé, des exemples significatifs subsistent, entre autres, à Lanvorien et Kerforc´h Vraz. Les sols étaient traditionnellement en terre battue (Lanvorien, Kermenguy) ou couverts de grandes dalles de schiste, largement disparues lors de transformations récentes.

Les linteaux et les corbelets des cheminées sont généralement en bois, même dans les édifices les plus anciens ; ils présentent parfois un décor en dents de scie.

CONCLUSION

Les maisons rurales de la commune de Pleyben ont, en grande majorité, subi des remaniements importants suite à l´évolution des manières de vivre. La forte récurrence d´édifice du 18e siècle, inhabituelle en Bretagne, reflète une activité agricole importante et prospère ininterrompue. L´agriculture a cependant connu un essor important aux 19e et au 20e siècles ; en témoignent le nombre important de logis « modernes » de type ternaire (111 logis ruraux soit environ 57 % du corpus). Toutefois, de nombreux logis à avancée (48 récurrences soit 25 % du corpus) qui présentent de manière exhaustive toutes les variantes possibles (élévation, forme de toiture, escalier intérieur ou extérieur) sont toujours en place.

De nombreux villages et fermes isolées à l´instar de Kerarprat, Kerforc´h Vraz, Kerguden, Kerguillay, Kermenguy, Kermerrien, Kervez, Kervilou, Leuré, Lezlac´h, Lisguen, Marroz Moan, Le Mennont, Pen-ar-Prat, Pennavern-Saint-Suliau, Saint-Algon, Stang an Abad, Yeun Crag conservent des réalisations marquantes de l´architecture rurale de la commune.