CONDITIONS DE L´ENQUÊTE

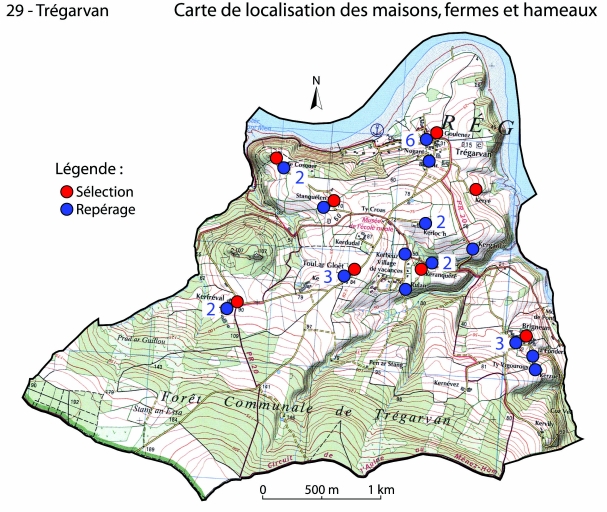

Ce dossier collectif vise deux objectifs : appréhender une « famille » d'édifices représentés en grand nombre et dégager les caractères communs ou spécifiques à cette famille. Reflétant une sélection raisonnée sous forme d´échantillonnage, certains éléments, jugés représentatifs et pas ou peu dénaturés, ont été traités en dossiers individuels.

Sur un total de 95 immeubles antérieurs à 1946 (chiffres INSEE), environ 35 édifices, soit 33 %, ont été répertoriés. Au sein de ce corpus, 8 édifices individuels ou hameaux entiers ont fait l'objet d'un dossier alors que 27, simplement repérés, ont été systématiquement illustrés, soit dans un dossier "hameau", soit à la suite de ces observations générales.

Au sein de certains hameaux, entités spatiales et historiques cohérentes et significatives, plusieurs édifices ou ensembles d´édifices ont pu être retenus.

Les maisons situées au chef-lieu de commune n'ont pas été traitées ici : les observations les concernant ont été intégrées dans le dossier « bourg ».

La synthèse qui suit concerne donc uniquement l'habitat rural proprement dit, c'est-à-dire les maisons et fermes isolées ou situées en écart ainsi que des hameaux entiers lorsque aucun élément ne méritait, à cause des remaniements successifs, un traitement spécifique.

CONTEXTE HISTORIQUE ET ÉCONOMIQUE

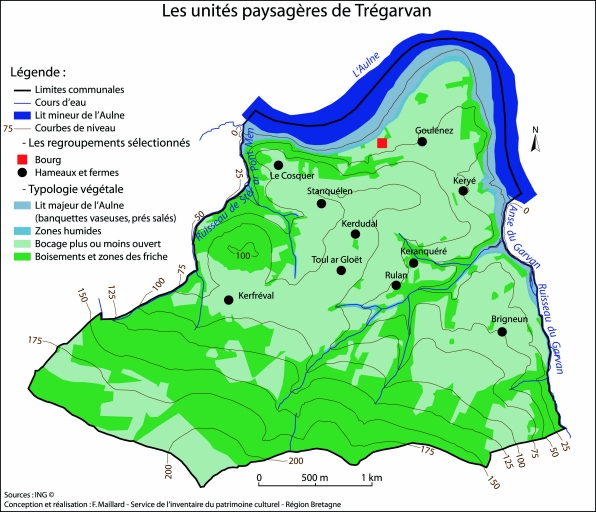

Etablie vers 1770, la topographie de Trégarvan apparaît, d´une manière simplifiée, sur la carte de Cassini de Thury. Le cadastre de 1831 traduit un fonds bâti et un parcellaire bien antérieurs à cette époque. Excentré, le bourg s´est implanté à proximité de l´Aulne et ne se développe que tardivement. A quelques exceptions près, le réseau des voies de communication n´a connu que peu de modifications. Les implantations dans le sud de la commune, près du versant nord du Ménez-Hom, en bordure des landes et de la forêt communale de Trégarvan, sont rares et tardives (Pen Ar Stang, Kernévez).

En 1843, selon Ogée, sur un total de 970 hectares, 201 correspondent aux terres labourables, 16 aux prés et pâturages, huit aux bois, alors que 711 hectares, soit presque 70% de la commune, sont couverts de landes.

En 1891, la population de Trégarvan atteint, avec 569 habitants, son niveau le plus élevé. Cette évolution démographique positive a un impact direct sur la construction, ou reconstruction, de l´architecture rurale dont l´apogée se situe entre 1860 et 1914.

L´essor agricole se traduit également par la construction d´un groupe scolaire pour 80 élèves implanté à la campagne, au centre de la commune. En découle aussi la modernisation de l´agriculture (introduction de machines, extension des terres cultivées, essor de l´élevage), particulièrement marquée autour de Châteaulin.

L´enquête confirme ces données historiques et économiques puisque la quasi-totalité du bâti rural, aussi bien les habitations que les dépendances (granges, remises, étables et fours à pains) datent de cette période.

Les dates inscrites sur les bâtiments vont de 1664 à 1944.

Le déclin démographique amorcé au lendemain de la Première Guerre mondiale s´est accentué par la suite. Parmi les 51 exploitations agricoles recensées en 1946, 44 subsistent encore en 1965, contre cinq en 2009. La reconversion quasi-totale du bâti rural est aujourd´hui achevée.

LES COMMANDITAIRES

Certaines implantations anciennes, notamment celles attestées dès le 15e siècle (le Cosquer, Goulénez, Kerfréval ou Toul ar Gloët) semblent être en rapport avec l´abbaye bénédictine de Landévennec dont l´emprise féodale s´exerçait sur ce secteur. Ces lieux, très tôt exploités par des paysans en tant que métairies, ne conservent pas d´éléments bâtis d´origine.

Malgré la présence de nombreuses dates gravées sur les linteaux, il n´existe pas de bâtiments qui portent les noms ou les monogrammes de leurs bâtisseurs. Une maison à Goulénez, fortement transformée, semble correspondre, à cause de présence d´un calice sculpté et la date (1664), à une ancienne maison de prêtre.

COMPOSITION D´ENSEMBLE

Une partie des édifices se situe au sein de villages à l'origine composés de plusieurs exploitations agricoles, avec plusieurs accès aux espaces communs ou voies de passage (Brigneun, Kerfréval, Goulénez). Apparaissant moins développés sur le cadastre de 1831, ils se densifient dans la seconde moitié du 19e siècle, avec, toutefois beaucoup de destructions et reconstructions in situ.

Les bâtiments de ferme forment soit des alignements (Kerdudal, Goulénez, le Cosquer), soit, ce qui est plus fréquent, sont disposés autour d´une cour ouverte (Toul ar Gloët, Stanquélen, Kerdudal).

Des lavoirs, souvent installés tardivement, subsistent à Kerfréval et Keryé (repérage non exhaustif). Leur nombre était sans doute plus élevé.

Les puits ont globalement disparu ; un seul exemple de type semi-circulaire couvert d´un toit en appentis a été localisé au Cosquer.

Les fours à pain (édicules dans lesquels on fait cuire le pain) et les fournils (bâtiments de dimensions habitables dans lesquels se trouve le four à pain), sont particulièrement nombreux sur le cadastre de 1831. Presque chaque ménage en disposait, ce qui explique la présence de plusieurs fours ou fournils au sein du même hameau. Une dizaine d´édicules de ce type subsistent actuellement, souvent à l´état de vestiges ou délaissés (le Cosquer, Keranquéré, Kerfréval, Keryé, Stanquélen, Toul Ar Gloët, Rulan).

Les poêles à crêpes étaient très nombreux à Trégarvan puisque chaque ferme en était pourvu. Ils ont été en grande partie abandonnés ou détruits. Mis en place entre la première moitié du 19e siècle et les années 1920, ils renvoient à un dispositif architectural lié à un mode alimentaire. Comme l´ont montré les enquêtes antérieures (région du Faou, sud des monts d´Arrée), les poêles à crêpes sont présents dans un large secteur de la Cornouaille centrale et occidentale. Toujours associé à une cheminée sur laquelle se greffe un conduit pour l´extraction des fumées, le massif en moellon est couvert de deux dalles de granite creusées destinées à recevoir des plaques en fonte sous lesquelles se trouve un espace à usage de foyer.

Même si la mémoire de ces poêles à crêpes demeure présente chez les habitants, peu de traces ont pu être localisés, à l´instar de celui de Kerfréval, placé dans un bâtiment multifonctionnel ou celui de Kerdudal dont les vestiges ont servi de linteau.

Des granges, remises, étables et écuries, essentiellement construites dans la seconde moitié du 19e siècle, reflet de l´activité agricole passée, sont conservées en grand nombre (environ une vingtaine). Des exemples représentatifs subsistent à Brigneun, Kerfréval, Keryé, Stanquélen, Toul ar Gloët et Rulan.

MATÉRIAUX ET MISE EN OEUVRE

Les constructions rurales anciennes se distinguent par un recours aux différents matériaux de construction, soit disponibles sur place (schiste, grès), soit importés (granite, kersantite, microdiorite quartzique). Les schistes et les grès d´extraction locale fournissent la majorité du gros-oeuvre sous forme de moellons. A cause de la proximité des contreforts du Ménez-Hom, le bâti est marqué par l´usage du grès quartzique, toutefois toujours associé au schiste (Kerfréval, Kerzuel). Souvent originaire de Locronan, l´emploi du granite pour les linteaux, chaînages d´angle, bandeaux et corniches est prédominant. Marginal mais présent dans le bâti le plus ancien, l´emploi de la microdiorite quartzique (roche de teinte dorée et marbrée extraite au fond de la rade de Brest) s´observe à Goulénez et Toul ar Gloët. Quant à l´emploi de la kersantite, également extraite au fond de la rade de Brest, il reste marginal (le Cosquer, Goulénez).

Aujourd´hui, on observe une forte tendance à mettre à nu des façades qui étaient traditionnellement couvertes d´un enduit ; cette suppression des enduits est regrettable et enlève aux édifices leur caractère initial. A ce titre, la comparaison entre l´état de quelques logis en 1977 et aujourd´hui est révélatrice (Brigneun, Goulénez).

STRUCTURES ET TYPOLOGIES

Dans ce secteur d´élevage et de cultures, les constructions rurales, tardives, ne s´inscrivent pas dans la catégorie de "l´habitat mixte", caractérisé par la cohabitation des hommes et du bétail sous le même toit, mais bien davantage dans la catégorie des "logis indépendants", définie par l´absence de cohabitation entre hommes et animaux.

Les logis à étage et à trois travées appartiennent à la catégorie la plus répandue. Les logis en rez-de-chaussée ou à comble à surcroît sont plus rares mais existent, par exemple, à Goulénez Brigneun ou Kerdudal et correspondent au bâti le plus ancien, généralement antérieur à 1860.

COUVERTURES

Des toitures végétales, courantes jusqu´à une époque récente, notamment sur les dépendances agricoles, aucun témoin n´a été conservé. Aujourd´hui, l´ardoise industrielle comme matériau de couverture des logis est prédominante alors que l´emploi de la tôle ondulée ou du fibrociment est récurrent pour les dépendances ou les logis en attente de réhabilitation ou voués au déclin.

CONCLUSION

L´habitat rural de Trégarvan, tardif et standardisé, en majorité rebâti entre 1850 et 1914, est issu du renouveau et de la modernisation de l´agriculture de cette époque, avant de connaître, par la suite, plusieurs phases de reconversion. Sauf pour les logis, les fonctions initiales n´ont pas perduré.

Les hameaux de Goulénez, Stanquélen, Kerfréval, Keryé, Brigneun et Toul ar Gloët conservent des éléments significatifs de l´architecture rurale de la commune.

Il convient de signaler la conservation, exceptionnelle, au sud de Kerdudal, d´une ancienne baraque en bois qui était destinée à héberger des réfugiés après les bombardements de Brest en 1944.