Située au bord de l´ancienne route de Quimper à Châteaulin, la chapelle était avant la Révolution l´église d´une trève de la grande paroisse de Briec. Un procès-verbal de 1648 fournit de précieuses données sur les commanditaires de l´édifice. Les armes de Bretagne figurant jadis en haut de la maîtresse-vitre et un écu chargé d´hermines sans nombre à une clé de voûte du choeur suggèrent que la bâtisse a bénéficié de la protection ducale. De même, la tiare et les clés apposées sur une autre clé de voûte rappellent peut-être le souvenir d´indulgences accordées par un pape. Moins explicable est la présence sur deux des clés de voûte de sept macles posées 3.3.1 : faut-il y voir la marque des Rohan, qui possédaient autour de Quimper une douzaine de trèves et de paroisses constituant le Quéménet, châtellenie des vicomtes de Léon enclavée en Cornouaille ? Mais le rôle décisif semble bien avoir été tenu par la famille de Kerguelen, omniprésente dans l´édifice. C´est Isabeau de Quistinic qui, par son mariage en 1413 avec Guillaume de Kerguélen, avait apporté à ce dernier la seigneurie de Keranroc´h en Landrévarzec et les droits de prééminence en l´église tréviale de Quilinen. On peut attribuer la construction de l´édifice à leur fils Guillaume II, cité dans la montre de la noblesse de 1481 et vivant encore en 1492. Il avait épousé en 1449 Blanche de Launay, héritière de la terre de Penanjeun en Briec, dont les armes (d´azur au croissant d´or) sont répétées à maintes reprises dans l´édifice. L´incontestable homogénéité du monument dénote un chantier conduit assez rapidement, dans le troisième quart du 15e siècle, chronologie que ne dément pas la similitude du répertoire formel des réseaux des baies avec ceux de l´église de Locronan, terminée vers 1475. Il devait en tout cas être achevé en 1495 lorsque Thomas Furic, recteur de Landrévarzec, lègue par testament 10 sous à la chapelle. L´église était environnée d´un cimetière, qui fut réaménagé et bénit en 1785. Le clocher était à l´origine situé au-dessus de l´arc triomphal. Il fut transféré en 1868 sur le pignon occidental et reconstruit d´après un devis établi par l´architecte diocésain Bigot. En 1890, pour remédier à des problèmes d´humidité, le sol de l´édifice est exhaussé d´une trentaine de centimètres et recouvert d´une chape de ciment. Victime de l´ouragan de 1987, la chapelle a vu la charpente de la nef refaite en 1991.

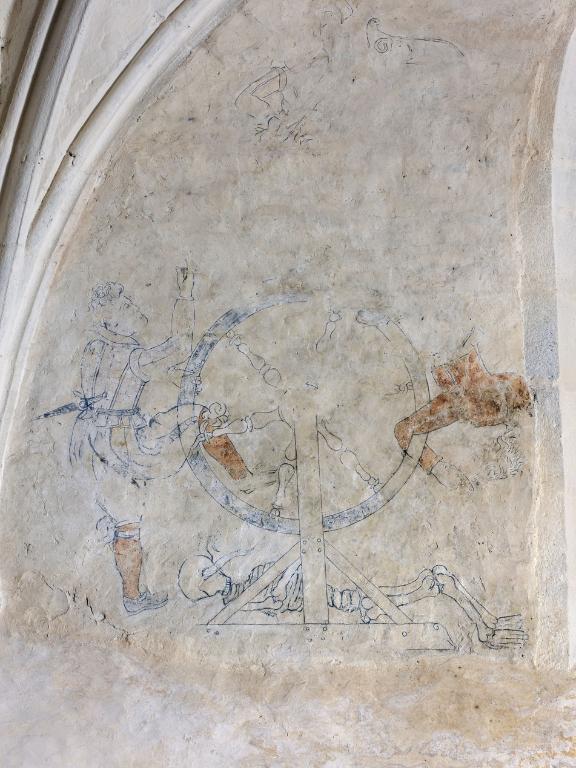

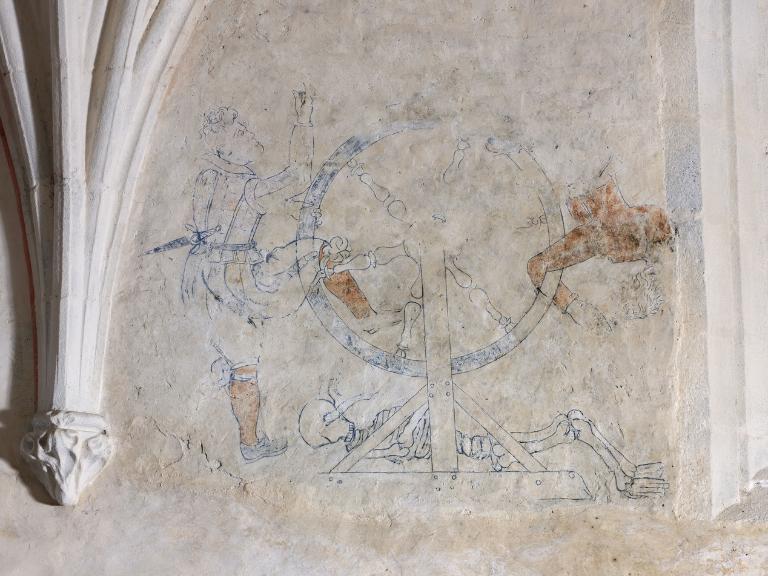

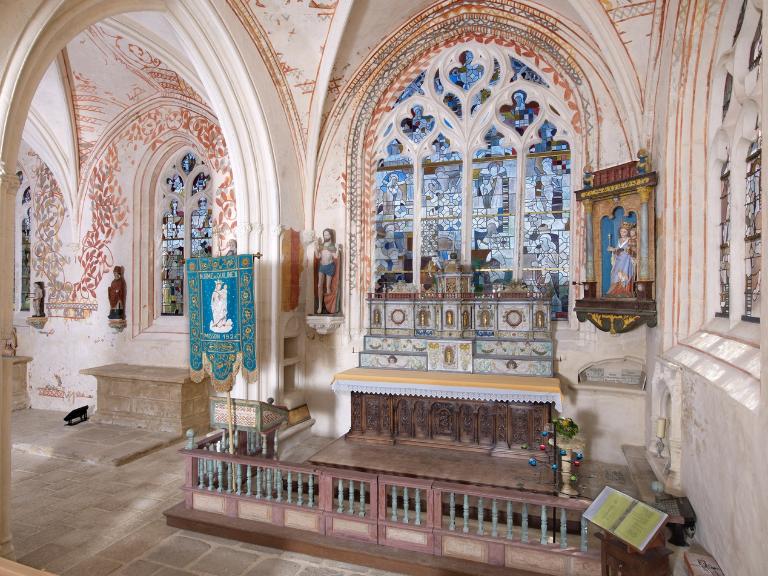

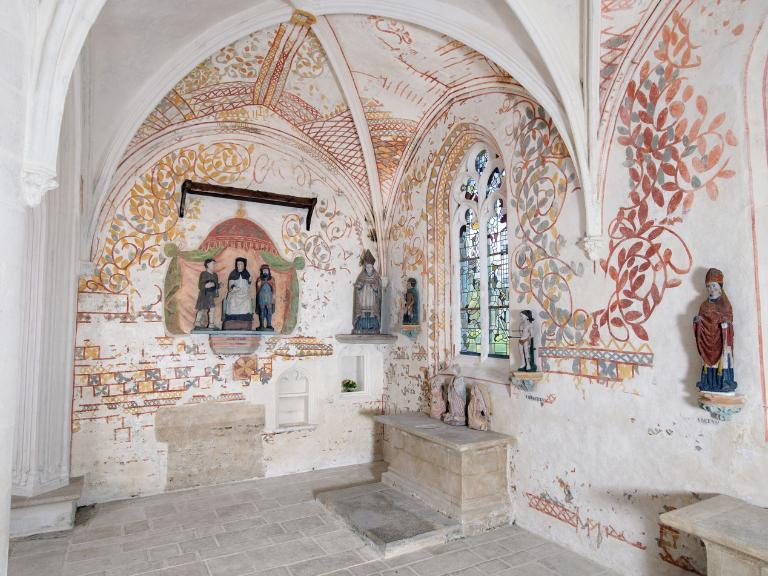

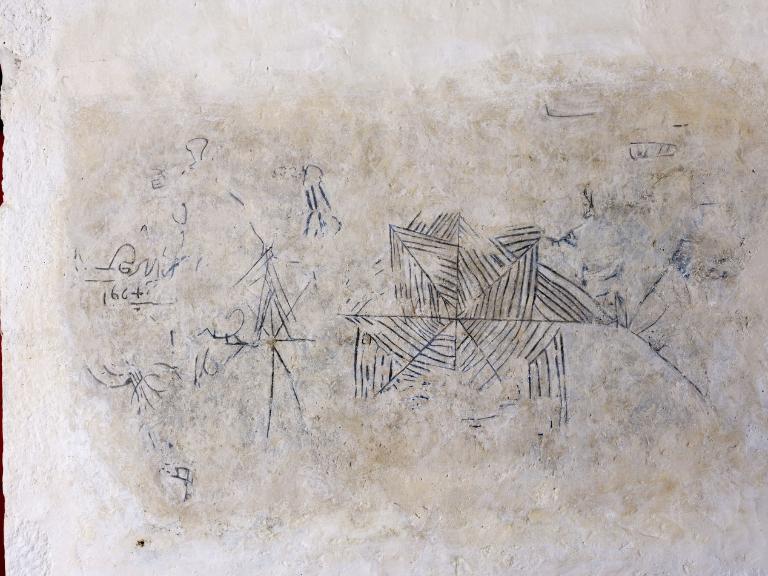

La chapelle a fait l'objet d'une importante restauration entre 2013 et 2017 qui a permis de faire réapparaitre sur le mur sud du chœur, une rare représentation de la roue de la Fortune du 16e siècle et dans la chapelle nord un ensemble de peintures murales réalisées en 1621.

Photographe à l'Inventaire