De l´édifice roman, bâti à la fin du 11e siècle, ne subsiste qu´un chapiteau conservé au musée voisin. La cathédrale était alors intégrée dans un ensemble comprenant un baptistère, qui existait encore en 1440, et une chapelle dédiée à Notre-Dame, fondée en 1031 par le comte Alain Canhiart. Des fouilles ont montré que les bâtisseurs de la cathédrale gothique utilisèrent comme soubassement les murs, arasés avec soin, d´un édifice antérieur orienté, dont on ignore la fonction et la date. Le projet de reconstruire la cathédrale est attribué à Rainaud, un clerc français dont Pierre de Dreux avait fait son chancelier et qu´il avait récompensé par l´évêché de Quimper en 1219. En 1239, l´évêque et le chapitre donnent l´impulsion décisive en cédant à la fabrique le produit des annates, mais les travaux ne devaient guère être avancés à sa mort en 1245. Il semble qu´en 1261, à la mort de l´évêque Hervé de Landeleau, son tombeau ait trouvé place au milieu du choeur, entre la deuxième et la troisième travée droite, dont les piliers devaient déjà être implantés. Vers 1280, la construction du bas-côté nord est assez avancée pour qu´on puisse ensevelir, dans sa deuxième chapelle, l´évêque Yves Cabellic. Le chantier connaît un regain d´activité à la fin du 13e siècle. En 1287, un règlement capitulaire suggère que le rond-point est parachevé, au moins pour le registre des grandes arcades, et que l´on peut célébrer l´office dans le sanctuaire. Au même moment, la réédification de la chapelle Notre-Dame-de-la-Victoire touche à sa fin : l´évêque Even de la Forest, décédé en 1290, y est inhumé, et son successeur Alain Rivelen en consacre l´autel en 1295. Dans les années 1330, les travaux se portent sur le flanc sud du choeur, mais la guerre de Succession interrompt le chantier. Malgré le retour à la paix civile, la seconde moitié du 14e siècle constitue une période de stagnation. Les choses changent en 1408 avec la nomination de Gatien de Monceaux : l´épitaphe du nouvel évêque porte à son crédit les voûtes hautes du choeur, qui sont peintes en 1417. Avec le 15e siècle, les données archivistiques se multiplient. Un acte du cartulaire relate la pose de la première pierre des tours, le 26 juillet 1424. La personnalité de l´évêque Bertrand de Rosmadec (1416-1445), conseiller de Jean V, joue un rôle crucial dans l´ouverture du chantier, auquel le duc s´intéresse en personne. Pourtant, la dynamique s´essouffle au bout d´une décennie. En 1436, Eugène IV accorde des indulgences à ceux qui contribueront à l´achèvement de l´oeuvre, précisant qu´on y consacre 2 000 ducats par an, mais que les ressources de la fabrique sont insuffisantes. Le gros-oeuvre de la nef est sans doute presque achevé à la mort du prélat. Les travaux se poursuivent sous les épiscopats d´Alain de Lespervez (1444-1451) et de son neveu Jean (1451-1472), qui lègue par testament 1 000 livres monnaie pour la réparation de l´église. La jonction entre la nouvelle œuvre et le choeur du 13e siècle est opérée avant 1470. En 1467, la charpente de la nef est posée et on passe marché pour celle du bras sud du transept. L´année suivante voit l´édification de la flèche de la croisée. La construction du bras nord du transept occupe la décennie qui s´ouvre en 1475. Grâce à l´intervention de François II, on achève en 1479 le portail du croisillon nord. En 1486, les voûtes du transept, qui portent l´écu de l´évêque Alain Le Maout (1484-1493) et, à la croisée, les armes de Bretagne ceintes d´une cordelière, sont en place. Celles de la nef datent des années 1488 à 1493 : on y retrouve les armes d´Alain Le Maout et de son successeur Raoul Le Moël (1493-1501), qui fait également voûter les deux travées sous les tours. En 1494, un don du roi Charles VIII permet de parachever les parties hautes de la nef et du transept : la pose des verrières est en cours en 1496. Les flèches voulues par Bertrand de Rosmadec sont entreprises sous l´épiscopat de Claude de Rohan (1501-1540), mais elles ne dépassent pas les premières assises ; leurs pyramides tronquées sont couvertes d´une charpente garnie de plomb, état qui subsistera jusqu´au début du 19e siècle. Le 17e siècle est marqué par l´incendie de la toiture de la tour nord (1613), la destruction par la foudre de la flèche de la croisée (1620), puis par la construction d´un jubé (1643) et d´une tribune d´orgue (1644). Sous la Révolution, le jubé est supprimé et la clôture du choeur remplacée par une grille en fer. Le 19e siècle, après deux actes de vandalisme (défiguration du portail ouest en 1820, destruction de l´ossuaire en 1847), se consacre ensuite à une restauration voulue comme le parachèvement idéal de l´édifice médiéval, et mise en oeuvre pendant plus de cinquante ans par l´architecte diocésain Joseph Bigot. Le 20e siècle se contente d´entretenir l´édifice, jusqu´aux travaux considérables menés à partir de 1989. Destinés initialement à remédier aux problèmes de stabilité du choeur, liés à un défaut de conception des culées d´arcs-boutants, ils débouchent sur une restauration générale, dont l´aspect le plus spectaculaire est la restitution dans le choeur d´une polychromie plus ou moins conforme à celle de 1417 et le dégagement sur les voûtes de la nef du faux-appareil, parfaitement authentique celui-ci, de la fin du 15e siècle.

- enquête thématique régionale, L'architecture gothique en Bretagne

-

Gaulin-Crespel DeliaGaulin-Crespel DeliaCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne

-

Commune

Quimper

-

Lieu-dit

-

Adresse

Place Saint Corentin

-

Dénominationscathédrale

-

VocablesSaint-Corentin

-

Période(s)

- Principale : 13e siècle , daté par source

- Principale : 14e siècle , daté par source

- Principale : 15e siècle , daté par source

- Principale : 19e siècle , daté par source

-

Dates

- 1240, daté par source

- 1410, daté par source

- 1424, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bigot JosepharchitecteBigot JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte du département du Finistère (1835-1873). Architecte du diocèse de Quimper et de Léon (1837-1892).

-

Auteur :

Plan et ordonnance intérieure

Le problème du désaxement

Le chœur est dévié par rapport à l’axe de la nef d’environ 2,5°, ce qui, par un effet d’optique, fait paraître l’édifice plus long qu’il n’est en réalité. Volonté de figurer l’inclinatio capitis du Christ sur la croix, nécessité de trouver un sol stable pour fonder le massif occidental ? À ces deux thèses, mystique et matérialiste, l’érudition moderne en a ajouté une autre : l’inflexion résulterait de la volonté d’annexer au chœur la chapelle Notre-Dame, qui était jusqu’alors un édifice distinct. Le plan irrégulier de la “ chapelle neuve ” consacrée en 1295 suggère bien le raccordement empirique d’un édifice préexistant, ou du moins la réutilisation de ses fondations. Ainsi, le changement d’axe n’aurait pas été décidé en 1424 : il était bien admis dès le XIIIe siècle, et le premier maître d’œuvre de la cathédrale gothique aurait été guidé à la fois par la recherche d’un terrain ferme et par la réutilisation de bases de bâtiments romans, ce que les fouilles récentes ont confirmé.

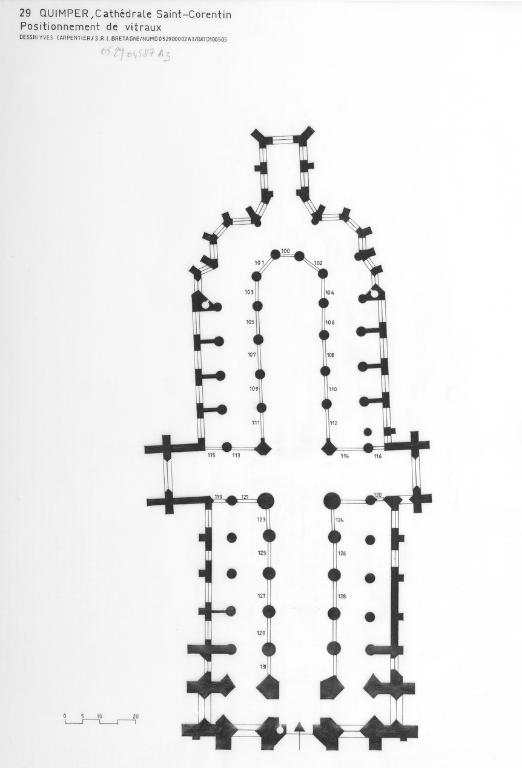

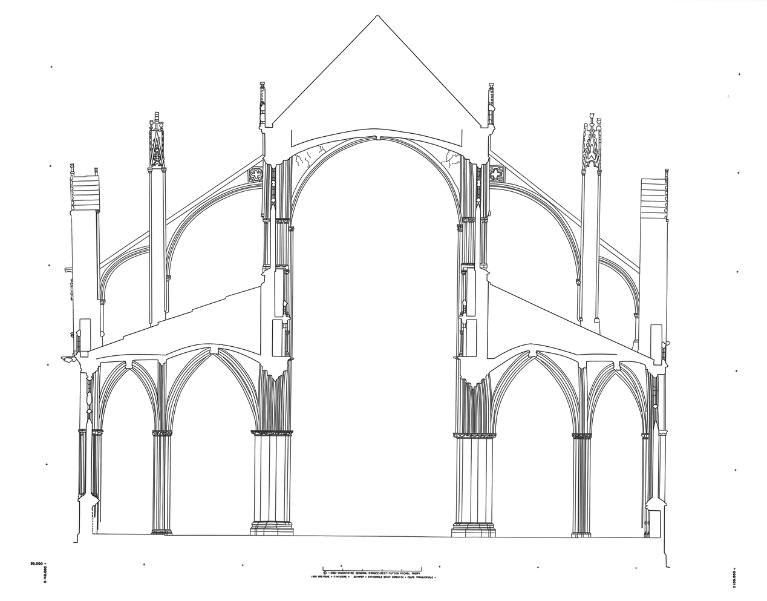

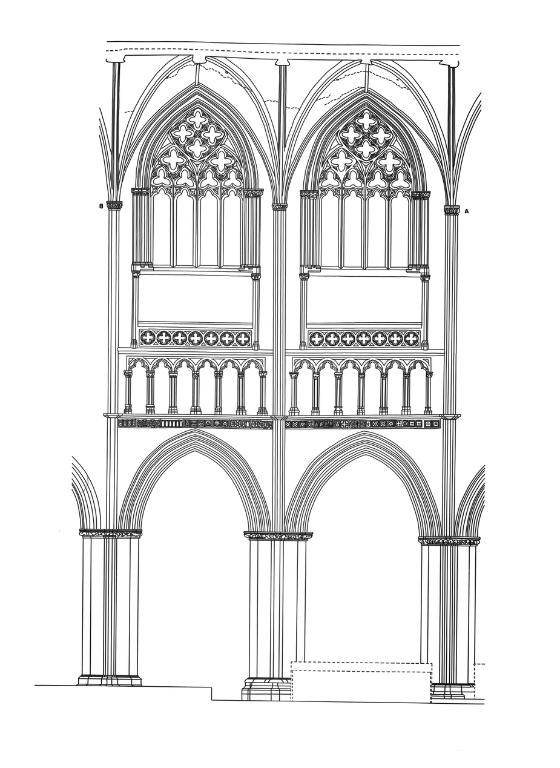

Le chœur

Peut-être inspiré par l’évêque Rainaud ou son entourage, le plan du chœur est calqué sur celui des grandes cathédrales gothiques du domaine royal. Le parti était sans précédent en Bretagne par son ampleur : de l’entrée du sanctuaire au fond de la chapelle axiale, la longueur atteint 48,85 m. Le chœur, à quatre travées droites, est flanqué de bas-côtés et de chapelles latérales et prolongé par un rond-point à déambulatoire et cinq chapelles rayonnantes peu profondes, dont celle d’axe ouvre sur une chapelle rectangulaire dédiée à la Vierge. Si le schéma rappelle Amiens, Quimper se rattache à une autre famille d’édifices par une singularité de son couvrement, les travées tournantes du déambulatoire et les chapelles rayonnantes correspondantes étant réunies sous une voûte sexpartite (? cette appellation désigne une voûte à six partitions sur plan carré, je parlerais plutôt ici de voûte hexagonale à six quartiers?. Cette invention, qui unifie l’espace tout en allégeant la structure, est attribuée au maître du chœur de Soissons, achevé en 1212.Le nouveau chœur était donc désaxé par rapport à la nef romane. La première travée présente une déformation marquée, étant nettement plus profonde au midi qu’au nord : à la travée du bas-côté sud correspondent deux chapelles inégales , séparées par un pilier dont les colonnes ne reçoivent aucune retombée d’arc. Si la franchise du parti, mis à part cet ajustement, s’impose au niveau du plan, il n’en va pas de même de l’élévation : l’hétérogénéité des supports témoigne des hésitations des maîtres d’œuvre. On trouve, d’ouest en est, deux paires de piliers octogonaux flanqués sur trois côtés de colonnes et, vers le vaisseau central, d’un faisceau de cinq colonnettes ; deux piliers cylindriques flanqués sur trois côtés de colonnes et, vers le chœur, d’un faisceau de trois colonnettes. Le même support se retrouve au sud entre la dernière travée droite et le rond-point ; au nord, le pilier cylindrique est flanqué d’une colonne à l’ouest et à l’est, mais de faisceaux de cinq colonnettes au nord et au midi. Enfin, les quatre piles du rond-point sont constituées d’un faisceau de colonnes et colonnettes de différents modules, à rapprocher de certaines piles de la cathédrale de Dol, dont le transept et le chœur ont été construits entre 1275 et 1302. A.-C. Le Boulc’h a souligné l’origine anglaise de ces supports complexes, au dessin onduleux, si différents de l’élancement des piles françaises du XIIIe siècle. Les chapiteaux forment une frise continue de feuillages épousant à peu près la structure du pilier, dont les articulations sont encore estompées par le tailloir qui prend la forme d’une table aux angles abattus. Au-dessus, l’homogénéité des grands arcs contraste avec le disparate des supports : ceux qui surmontent les piles du rond-point ont une mouluration parfaitement adaptée à celles-ci, composée de trois ressauts constitués d’un tore central encadré de deux autres de section plus petite et séparé d’eux par une gorge. Ce même type d’arcs a été lancé dans les travées droites, où ils s’adaptent tant bien que mal aux piliers, débordant parfois de l’assiette du tailloir. La mouluration abondante dissimule un mur épais, dans lequel sont ménagés, aux registres supérieurs, un triforium et une coursière passant à la base des fenêtres hautes. C’est donc bien au niveau des grands arcs, et sans doute dès l’implantation du rond-point, vers 1290, qu’on a abandonné un projet initial d’inspiration française au profit d’un parti qui s’inscrit dans la mouvance anglo-normande. Dès lors, les parties hautes semblent avoir été bâties d’un seul jet ; elles présentent une unité remarquable, en dépit de légères variantes d’une travée à l’autre. Au-dessus des grandes arcades, court une frise dont les motifs sculptés en creux ou en réserve, d’influence normande, mêlent végétaux, animaux, petites arcatures et quatre-feuilles. Le triforium se développe entre deux cordons moulurés, celui du bas formant une bague autour du faisceau de colonnettes montant vers les voûtes ; chaque séquence de cinq ou six arcs brisés à réseau d’intrados trilobé est inscrite dans un cadre rectangulaire. La balustrade ajourée de quadrilobes de la coursière haute est moins large que la travée de triforium qu’elle surmonte, ce qui accentue l’élan ascensionnel, et la largeur des fenêtres hautes est à son tour réduite par un profond ébrasement à ressauts, garni de deux paires de colonnettes, tandis qu’un important mur sous-appui en restreint la hauteur. Cet étrécissement des baies va à l’encontre de l’évolution de l’architecture française du dernier tiers du XIIIe et du XIVe siècle, qui privilégie les vides sur les pleins. L’élévation de Quimper entretient des liens étroits avec deux édifices de l’Ouest de la Grande-Bretagne, reconstruits dans le dernier tiers du XIIIe siècle : Sainte-Werburge de Chester, à la frontière nord du Pays de Galles, où un architecte, vers 1278, rompt avec la mode anglaise antérieure, qui superposait des grandes arcades, un haut triforium à arcades géminées et des fenêtres peu élevées, et crée un nouveau type d’élévation combinant un court triforium en bande avec des fenêtres trois fois plus hautes que celui-ci, et la cathédrale d’Exeter, où le magister operis Roger introduit vers 1300 dans les quatre travées ouest du chœur une élévation analogue.

Les travaux dans les bas-côtés ont été menés simultanément au nord et au sud, conjointement à ceux du vaisseau principal. En revanche, les chapelles du pourtour du chœur révèlent beaucoup d’hésitations. Leur examen et celui des fenestrages indiquent une progression du nord vers le sud, qui va dans le sens du dépouillement de la modénature : au nord, les baies ont des ébrasements à doubles ressauts fortement moulurés, les chapiteaux sont ornés de végétaux divers ; dans la chapelle axiale et celle qui la prolonge, le piédroit ne comprend plus qu’une colonnette ; dans les chapelles rayonnantes sud, il se réduit à une triple moulure prismatique que surmonte un chapiteau aux allures de console, et aux sobres motifs de feuillage ; enfin, dans les chapelles des travées droites (sud?), construites vers 1335-1336, la mouluration devient plus anguleuse, animée de simples rainures. Les remplages présentent des formes aiguës, que L. de Groër a pu rapprocher de ceux d’églises anglaises contemporaines, où grands et petits arcs d’une baie sont tracés avec la même ouverture de compas. Les arcs entrecroisés de la seconde d’entre elles évoquent les formes du style perpendiculaire. Quant aux réseaux rayonnants des fenêtres hautes, il n’est pas exclu qu’ils soient contemporains des voûtes lancées au début du XVe siècle.Dans la première chapelle rayonnante nord, une porte en anse de panier dont le tympan porte ses armes et sa devise donnait accès à la sacristie construite par Bertrand de Rosmadec. À sa gauche, une ouverture rectangulaire, fermée par une grille ancienne en fer forgé, dont le riche encadrement en anse-de-panier, sculpté d’une guirlande de ceps de vigne et timbré à la clé d’une couronne à fleurons déployée autour d’armoiries bûchées, devait servir d’hagioscope* à un oratoire ducal, petite pièce voûtée de deux travées d’ogives. Ces aménagements ont disparu lors de la construction de la sacristie neuve en 1857.

La nef

La nef, dont le vaisseau central est large de 7,80 m pour une hauteur de 20,45 m, présente comme le chœur des irrégularités dans le plan et une hétérogénéité des supports. Les grandes arcades, à peine brisées, sont toutes inégales entre elles. On trouve, d’ouest en est, deux puissantes piles cylindriques, dans lesquelles pénètrent les moulures des grands arcs ; deux piliers fasciculés ; deux paires de piliers à noyau octogonal flanqués de quatre colonnes sur leurs faces orientées et de quatre colonnettes sur les autres faces. Chacune reçoit un tore des arcs voisins, tandis que les moulures secondaires se perdent dans le fût. La pile séparant la nef du transept se compose d’un noyau cylindrique cantonné de dix colonnettes dont trois reçoivent les moulures de la dernière arcade. À la différence du chœur, les chapiteaux, aux feuillages plus maigres, ne font pas le tour des piliers, mais garnissent seulement colonnes et colonnettes. Les deux registres supérieurs, en revanche, présentent une belle unité. Mais, si la nef reprend dans ses grandes lignes l’élévation du chœur, avec la superposition des grandes arcades, du triforium (à la base duquel court un cordon de choux frisés) et des fenêtres hautes devant lesquelles passe une coursière, c’est dans un esprit radicalement différent. Toute scansion verticale a ici disparu : les nervures de la voûte retombent sur des culots ornés de figures humaines ou animales ou de bouquets de feuillages, placés à la hauteur des chapiteaux des colonnettes encadrant les fenêtres hautes. La notion de travée s’en trouve amenuisée, même si le triforium est discontinu, chaque séquence étant séparée de la suivante par un pan de mur plein. L’équilibre entre lignes verticales et horizontales est ainsi rompu au profit de ces dernières, dont la prédominance est accusée par la succession de liernes filant d’un bout à l’autre de l’édifice. Les arcs à réseau d’intrados polylobé du triforium adoptent des formes en accolade et les fenêtres hautes, plus larges que celles du chœur et peu ébrasées, sont munies de remplages flamboyants de la fin du XVe siècle.

Le transept

Le transept, dont la longueur (36 m) est égale à celle de la nef, impressionne par son parti pris de muralité. Si ses parois est et ouest présentent la même ordonnance que le chœur et la nef, la moitié inférieure des murs-pignons est constituée d’un massif de maçonnerie nue surmonté, à la base de la grande fenêtre, d’une coursière à garde-corps quadrilobé reliant les galeries latérales du triforium. Les arcs richement moulurés qui délimitent la croisée, à peine brisées au nord et au sud, en cintre légèrement surbaissé à l’ouest et à l’est, possèdent une vraie puissance monumentale. À l’entrée du chœur, chaque tore retombe sur une colonnette ; sur les autres côtés, la plupart des moulures pénètrent directement dans les piles.

La polychromie

La restauration achevée en 1999 a bouleversé l’ambiance sombre héritée du XIXe siècle en dégageant sur les voûtes de la nef le décor peint cinq siècles plus tôt par Jean Sohier et Gilles Le Febvre, conservé à 80%. Ce faux appareil rougeâtre à joints blancs – semblable à celui attesté à Amiens – avait été recouvert en 1639 par un autre, à joints rouge-orangé sur fond blanc.

La charpente.

Nef et transept ont conservé leur charpente d’origine, à chevrons portant fermes, la première datant des années 1460, la seconde de 1467 pour le bras sud et des environs de 1480 pour le bras nord. À la croisée du transept, les vestiges calcinés de la flèche de charpente de 1468 sont toujours reconnaissables.

-

Murs

- granite

- grand appareil

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Étages3 vaisseaux

-

Couvrements

- voûte d'ogives

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Protectionsclassé MH, 1862/12/31

-

Précisions sur la protection

Cathédrale : classement par liste de 1862 - 18 04 1914 (J.O.).

-

Référence MH

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

LE MEN (René-François) Monographie de la cathédrale de Quimper (XIIIe-XVe siècle), Quimper, 1877

-

WAQUET (Henri), "Cathédrale de Quimper", dans Congrès archéologique de France, LXXXe session tenue à Brest et à Vannes en 1914, Paris, 1919, p. 2221-250.

-

BARRIE (Roger), "La construction de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper", dans Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, 1987, p. 443-453

-

DUPUY (Jean-Philippe) ; le choeur de la cathédrale de Quimper, sa construction, sa place dans l'architecture gothique de Bretagne, mémoire de maitrise sous la direction de Anne Prache, université de Paris, 1987-1988

-

BONNET (Philippe), Quimper, la cathédrale. Paris, 2003

Photographe à l'Inventaire