Traon est un des écarts les plus importants de l'Hôpital-Camfrout. Situé à 3 kilomètres au sud-ouest du bourg, ce village de pêcheurs s'est implanté sur un sol de schiste, de grès et d'argile. Ancien paysage de landes, actuellement boisé, Traon possède un écosystème remarquable, intégré à la ZNIEFF "Baie de Daoulas et estuaire du Faou" depuis 1979 et en ZICO (Zone importante pour la Conservation des Oiseaux).

Situé face à Landévennec, l'abbaye possédait des terres à Traon louées, au cours du 18e siècle, au titre du domaine congéable (Archives départementales du Finistère cote 1 E 1093). Le 5 messidor an VI, des terres appartenant à Landévennec sont vendues au titre de biens nationaux.

Traon a longtemps été desservi par un chemin venant du bourg, via Runoter en passant par Goarem mein. En 1901, un nouveau chemin de Traon à Pen ar hoat est créé. La route actuelle de Kerascoët à Traon date de 1952.

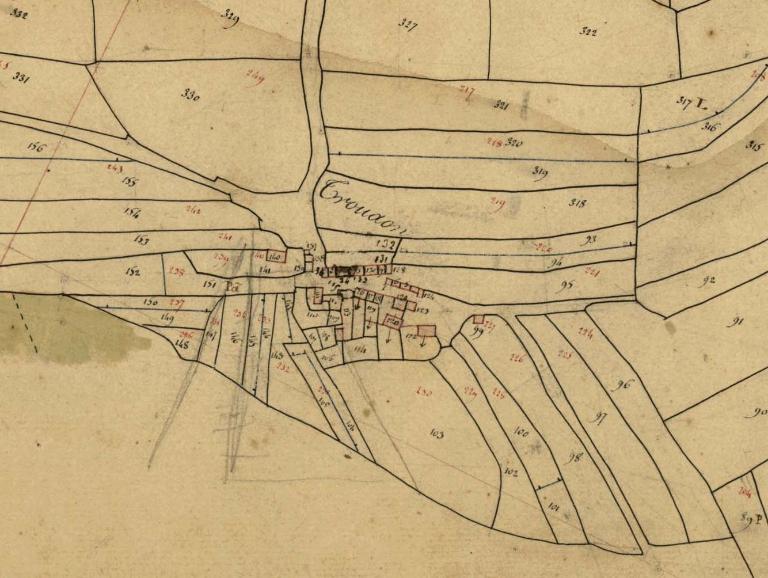

L'étude du cadastre de 1825 et l'analyse du bâti permettent de constater que l'écart de Traon a pris de l'ampleur à la fin du 19e siècle et surtout au 1er quart du 20e siècle. 45% du bâti appartient au 19e siècle ; 39% à la première moitié du 20e siècle. Une dernière phase d'expansion a lieu après les années 1970, lors d'une urbanisation plus importante liée au développement des résidence secondaires.

Les quelques maisons antérieures à 1825 appartiennent à la typologie des logis élémentaires à fonction mixte ; l'activité économique de Traon étant la pêche, l'élevage et l'agriculture.

Les chiffres du recensement de la population de Traon au 19e siècle :

1846 : 55 habitants pour 9 maisons.

1856 : 48 habitants pour 8 maisons.

1866 : 89 habitants pour 16 maisons.

1876 : 109 habitants pour 20 maisons.

1896 : 126 habitants pour 27 maisons.

1911 : 121 habitants pour 25 maisons.

Les métiers exercés par les habitants de Traon :

En 1856, le recensement de la population à Traon dénombre 14 cultivateurs, 8 marins, 2 journaliers, 1 domestique et 2 tailleurs de pierre.

Le recensement de 1866 dénombre 7 cultivateurs, 13 marins, 1 tailleur de pierre et 1 domestique. Dix ans plus tard, sont recensés 2 tailleurs de pierre, 1 vachère, 1 journalier, 5 couturières, 12 cultivateurs et 21 marins. Les femmes sont recensées en tant que ménagères (17).

On constate donc une augmentation progressive de l'activité maritime à Traon au détriment de l'activité agricole.

Jusqu'aux années 1950, l'activité principale de Traon était la pêche : les coquilliers, gabares et sloops mouillaient à Traon.

La chapelle Sainte-Anne, érigée en 1950, possède des vitraux réalisés par l'atelier Le Bihan, maître-verrier de Quimper.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.