L’architecture de l’enseignement

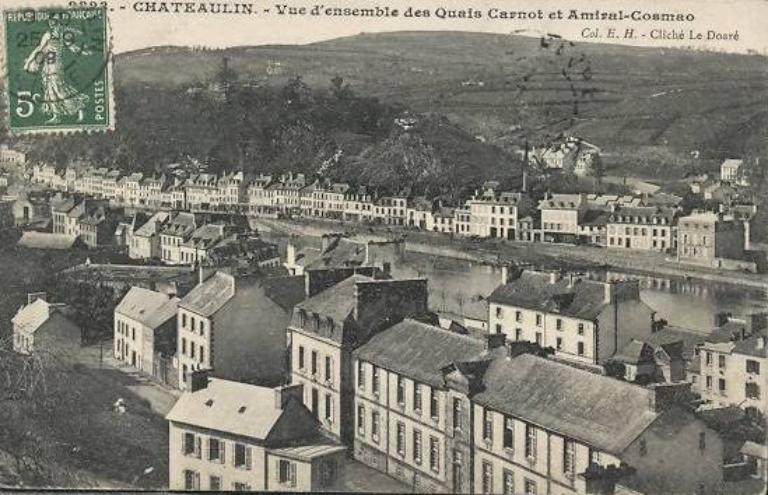

La silhouette urbaine de Châteaulin est profondément marquée par l’architecture scolaire. Le collège Saint-Louis et le lycée occupent en effet une situation éminente sur le coteau de la rive droite de l’Aulne et, lors de l’inauguration du second, on fit observer que « sa réalisation, sa situation dans ce cadre vallonné le font prendre très souvent pour un lycée climatique ». Les débuts de l’instruction publique dans la ville furent cependant bien modestes. Les instituteurs successifs, dont le premier fut nommé en 1794, durent se contenter pendant une quarantaine d’années d’une simple pièce louée à des particuliers (ainsi, en 1820, chez le boulanger Le Guillou, place du Marché). Le 15 septembre 1829, une salle de classe, construite aux frais du négociant Pennec, était bénite par le curé et inaugurée par le sous-préfet.

En 1835, la municipalité acquiert sur le quai de Brest la maison Pennarun qui, à l’issue de travaux achevés en 1838, peut recevoir les services de la mairie et l’école

primaire communale, réduite à une salle qui accueille 91 élèves. En 1845, l’architecte départemental Joseph Bigot dresse les plans d’un bâtiment dans le prolongement de cette maison de ville, destiné à une véritable école primaire et supérieure.

Le 29 mai 1881, le conseil municipal prend acte que « l’établissement servant actuellement à l’école communale laïque des garçons n’est plus suffisant. En effet les deux seules classes qui existent, ne peuvent contenir au plus que 120 élèves et l’école comprend aujourd’hui vers 160 élèves. Il faut donc ou construire des annexes ou créer de toutes pièces un nouvel établissement. […] On pourrait entrer dans la combinaison suivante : construire un nouvel établissement pour l’école laïque des garçons et affecter l’établissement actuel à l’école laïque des filles dont la commune devra sans doute se pourvoir à bref délai. »

Un projet dans ce sens est élaboré par l’architecte Armand Gassis et approuvé par le conseil le 3 juillet 1881. Le terrain nécessaire, bordant la route de Pleyben, est acquis auprès de Gabriel Riou au prix de 4 000 F le 24 janvier 1882 et, le 24 avril suivant, les travaux sont adjugés à l’entrepreneur Hippolyte Le Bihan pour 50 000 F. Sobre et monumental à la fois, le bâtiment est représentatif des constructions scolaires des débuts de la IIIe République. Un projet d’extension avec la construction de trois classes neuves et d’un préau et l’agrandissement de l’internat, établi par l’architecte Jean de Jaegher, est approuvé par le conseil le 22 juin 1958. Les travaux, estimés à plus de 20 millions de francs, sont adjugés le 9 juillet 1960.

A partir de 1901, Ladouce, directeur des travaux communaux, élabore plusieurs projets pour la construction d’une école de filles, les anciens locaux étant malsains. Le projet définitif, prévoyant la construction de quatre salles de classe à 20 mètres derrière la mairie, est approuvé par le conseil municipal le 12 janvier 1905, pour une dépense réelle de 37 950,67 F, et les travaux sont adjugés le 18 mars 1905 à Yves Cornec. Les locaux sont mis en service en 1906. En 1924, Piriou rédige un devis pour l’établissement d’un réfectoire, d’un préau et d’un bûcher, avec pour objectif la création d’un pensionnat à l’école des filles.

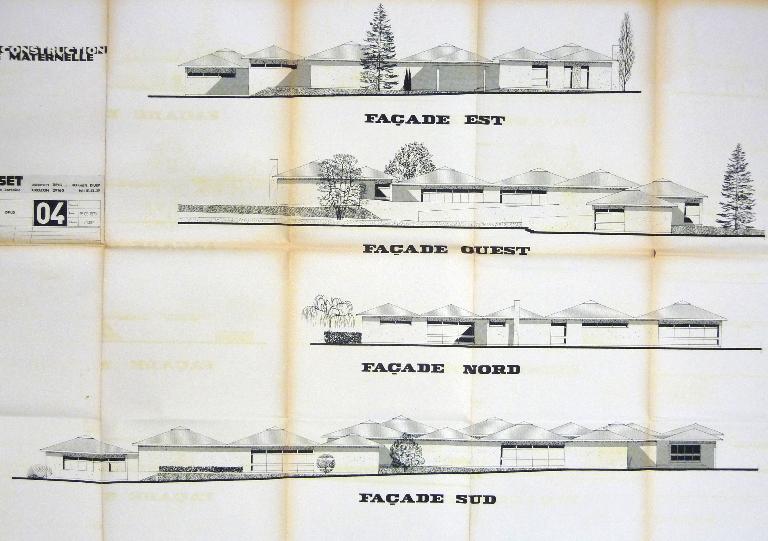

En 1949, l’architecte quimpérois Georges Yvinec donne les plans d’une annexe à cette école des filles, comprenant au rez-de-chaussée une cuisine et un réfectoire pour le pensionnat, un bureau pour la directrice et une salle de consultation pour les nourrissons, à l’étage et dans les mansardes des logements et un grenier pour le personnel enseignant. Les travaux sont adjugés à Louis Le Roy le 23 juin et définitivement réceptionnés le 9 janvier 1951. C’est le beau bâtiment régionaliste toujours visible sur le quai du général de Gaulle. Presque simultanément, mais dans un style plus moderne, le même architecte reconstruit l’école maternelle, qui avait été incendiée par les Allemands le 7 août 1944. Elle sera inaugurée le 23 septembre 1951.

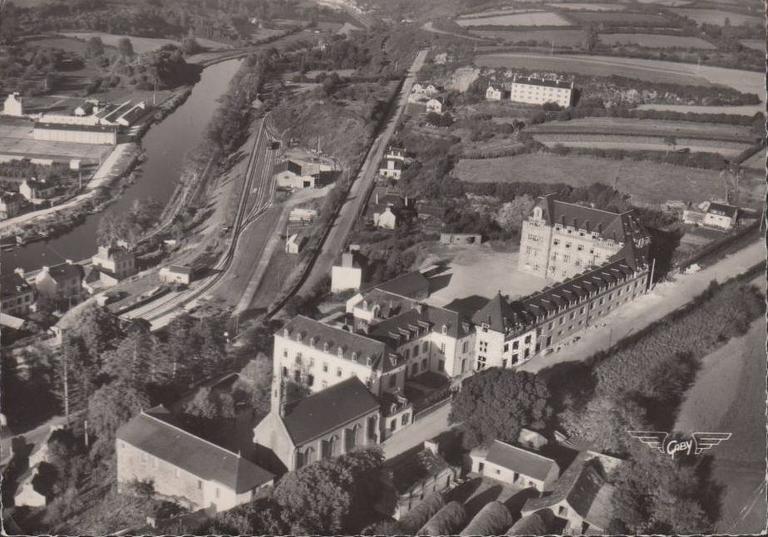

Mais la grande affaire de la décennie reste bien la construction du lycée, d’abord conçu comme une simple annexe de celui de Quimper. Le chantier en est confié à Raymond Lopez, architecte en chef des Bâtiments civils et Palais nationaux, qui remet son avant-projet en mars 1954. La première pierre en est posée le 22 avril 1956 par Guy Mollet, Président du Conseil, et l’inauguration a lieu le 27 septembre 1959. Le bâtiment, qui réunit tous les standards de la modernité, sera publié dès 1957 dans L’Architecture d’aujourd’hui. Il connaîtra au fil des décennies plusieurs extensions, globalement respectueuses du parti initial : en 1982 (Sylvain Malisan, architecte), 1989 (restaurant scolaire), 1994 (centre de documentation et d’information) et 2000 (bâtiment d’enseignement et foyer des élèves), les trois dernières étant l’œuvre de Paul Ruelland et Michel Quéré.

Bâti à proximité du lycée, en bordure de la rocade de Parc Bihan, le collège agricole féminin, devenu en 1993 lycée agricole et horticole de l’Aulne, est présenté lors de son inauguration le 27 septembre 1969 comme le « seul établissement de ce type dans le département ». Réalisation importante de l’architecte vannetais Yves Guillou, il connaîtra lui aussi plusieurs extensions pour répondre au succès de l’établissement.

Seul établissement scolaire de la rive gauche de l’Aulne, l’école maternelle de Kerjean naît du constat dressé par la municipalité en 1973 « que les locaux de l’école maternelle Louis Kernéis sont nettement insuffisants et qu’aucune extension de l’établissement ne peut être envisagée ». Les plans d’une école maternelle de 4 classes avec une cantine de 112 places sont donc élaborés par Guy Cusset, secrétaire général de la Société française des urbanistes, associé au concarnois Maurice Renard. La réception définitive des travaux a lieu le 23 juillet 1975.

Depuis la fin du XIXe siècle, l’importante population scolaire de la commune se partageait à peu près équitablement entre établissements privés et publics. Ainsi, en janvier 1942, sur 885 élèves on en recensait 446 dans l’enseignement privé (310 à l’école privée de filles, dont 33 au cours ménager, et 146 à l’école privée de garçons) et 429 dans le public (170 à l’école publique de garçons, 195 à l’école publique de filles et 64 à l’école maternelle).

Le premier est représenté d’abord par l’école Saint-Louis, ouverte en 1866 par les Frères de l’instruction chrétienne de Ploërmel, congrégation fondée par Jean-Marie de La Mennais. Après des débuts difficiles, le pensionnat connaît un rapide succès, accueillant 220 élèves dès 1872. Un vaste bâtiment en H, à l’austérité toute conventuelle, est construit par l’entrepreneur Joseph Gassis au haut de la Grand’rue. Il sera complété par une chapelle, dont la première pierre est bénite le 21 mars 1887. Au début des années 50, l’établissement, devenu un collège d’enseignement secondaire moderne, se dote de nouveaux et ambitieux bâtiments, construits sur les plans de l’architecte douarneniste Louis Mony. Leur bénédiction a lieu le 27 mai 1954. De nouveaux agrandissements seront réalisés en 1961, 1970-1971, 1974.

En 1989, une extension résolument contemporaine est signée par l’architecte châteaulinois Michel Quéré à l’est du noyau ancien. Enfin, en 1996, Thierry Melot et Michel Bignan conçoivent un audacieux bâtiment pont lancé au-dessus d’une carrière, destiné à abriter le CDI et le restaurant, qui est couronné par le Grand Prix d’Architecture Bretagne en 1998.

Quant à l’éducation des jeunes filles, elle était assurée par les religieuses du Saint-Esprit, qui ouvrirent en 1868 à la Plaine un pensionnat placé sous le vocable de Saint-Joseph.

Dernière institution châteaulinoise vouée à l’enseignement, le Juvénat Notre-Dame, maison de formation fondée dans l’élan des années post-conciliaires pour les Frères de Ploërmel. Construit par Yves Michel, l’architecte de l’église Saint-Louis de Brest, le bâtiment, inauguré en 1964, comporte cinq niveaux disposés en

forme d’étoile à trois branches autour d’un noyau formant hall.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.