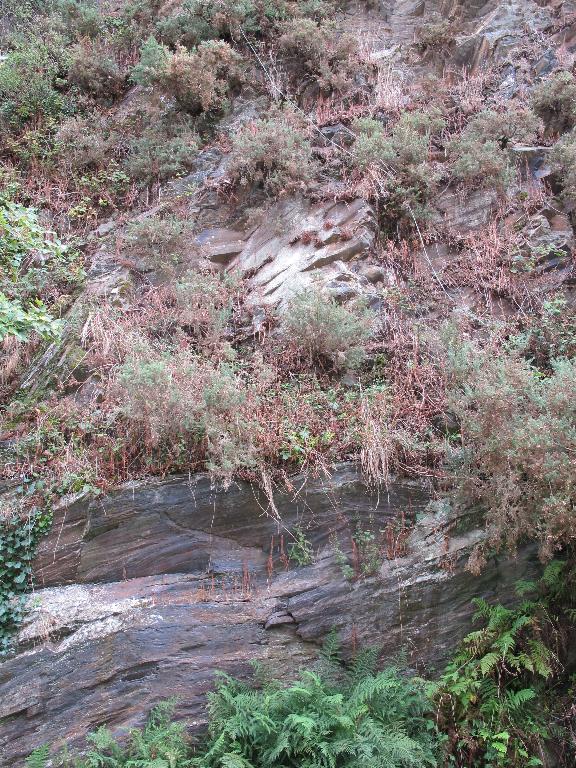

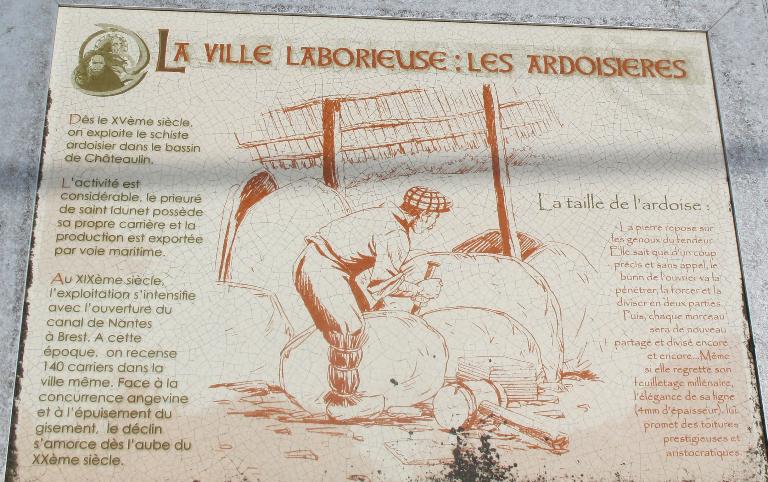

Une faille de schiste court de la presqu'île de Crozon aux Monts d'Arrée et les affleurements de schiste sont nombreux sur tout le territoire de la commune ainsi qu'en ville. L'histoire de l'exploitation de cette faille à Châteaulin et dans ses environs est ancienne. Elle débute au 15e siècle et atteint son apogée au 19e siècle avant de décliner en 1935.

Albert Jouvin de Rochefort, cartographe, écrit en 1672 au sujet de Châteaulin, que « le bourg est considérable pour deux choses : l'une pour ce qu'il y a des perrières d'ardoise très fines qu'on vient quérir des pays étrangers par mer et l'autre pour la grande pesche des saulmons... ». Un siècle plus tard, Auguste Denis Fougeroux de Bondaroy (1732-1789), botaniste, indique que « tout est ardoise dans le pays, les maisons en sont couvertes, les champs en sont environnés, les ponts en sont formés, chaque courtil est fermé de longs et larges quartiers de cette pierre, ce qui donne aux villages un aspect extraordinaire. Vous voyagerez enfin sur le bord d'un petit ruisseau sur des pierres brisées, sur des rochers schisteux, sur une espèce de grès, jusqu'à la sommité que vous voulez atteindre. »

Au 18e siècle, plusieurs sites d'extraction sont exploités à Saint-Ségal, Lothey, Saint-Coulitz. Pont-Coblanc est le site le plus important de Basse-Bretagne. L'extraction est à ciel ouvert ou sous voûte, nécessitant la création de puits d'accès qui rendent dangereux leur environnement.

Le développement des villes à la fin du 18e engendre une forte demande d'ardoises prêtes à la pose alors que les ardoises fournies sont mal dégrossies et que ce sont les couvreurs qui doivent les tailler. De plus, le pouvoir royal exige que les édifices royaux, dont ceux de Brest, soient couverts avec soin.

Profitant de sa proximité avec les sites d'extraction et avec Brest, le port de Châteaulin sert de lieu d'entrepôt et de marché. Lena Gourmelen, dans son ouvrage sur l'Ardoise en Bretagne, fait mention d'un courtier, basé à Châteaulin, fournisseur de la Marine. En 1768, 312 milliers d'ardoises sont stockées sur le port.

Bien qu'idéalement situées, les carrières de schiste du bassin de Châteaulin souffrent d'un déficit technologique. Conscients de ce retard, Messieurs Montalembert, Vautier et Lelièvre engagent en 1780 une cinquantaine d'ouvriers originaires des Ardennes qui apportent leurs compétences dans le domaine de la taille et de la fente.

A partir de là, le nombre de carrières ne cesse d'augmenter. Celle de Lostang ouvre à la toute fin du 18e siècle, le propriétaire en est M. Joseph Collet. En 1811, 13 carrières sont déclarées au service des Mines.

La création du Canal de Nantes à Brest a permis d'ouvrir de nouvelles carrières (Châteauneuf, Saint-Goazec, Spézet) dont l'exploitation commerciale bénéficie de la nouvelle voie de transport qu'est le canal en 1842.

La production est exponentielle au cours du 19e siècle. En 1840, 6 000 tonnes d'ardoises transitent par Port-Launay, devenue commune, via des navires dont l'équipage est de trois hommes pour un navire de 20 à 30 tonneaux (3 500 pièces/tonneau). Les ardoises partent vers Brest, la Normandie et l'Angleterre. Le transport par voie terrestre est aussi sollicité : 2 755 milliers de pièces sont transportées vers l'arrondissement de Quimper.

Au cours du 3e quart du 19e siècle, la surproduction d'une ardoise de piètre qualité entraîne une crise divisant par six le montant généré par les ventes d'ardoises entre 1877 et 1889. Le manque de professionnalisme et l'absence de modernisation des outils de travail sont aussi en cause.

En 1935, l'ardoise finistérienne représente 13 % de la production bretonne (8,8 % de la production française) alors que l'ardoise costarmoricaine représente 53 %. En fait, c'est toute la production bretonne qui s’effondre face à l'ardoise d'Angers ; le ratio étant 10 fois moins important.

Actuellement, le bureau des mines a répertoriés 58 sites dans le bassin de Châteaulin dont l'environnement est souvent jugé dangereux.

L'apport du cadastre de 1847 et des recensements de la population aux 19e et 20e siècle :

La consultation de ces deux documents permet, entre autres, de situer les carrières exploitées lors de l'établissement du cadastre et de constater du nombre important de personnes travaillant dans les carrières.

Quelques carrières de très grande superficie comme la grande carrière et celle de Lostang, mais aussi beaucoup de carrières de superficie moindre (entre Stroès et Penmez, entre Stroès et Coatifitel, entre Quinquis et Pennarpont, entre Quelennec et le Canal et près de Quimill bihan).

Et si souvent dans la campagne castelinoise le travail de tailleur de pierres est une activité associée à celle d'agriculteur, il ne s'agit d'une activité exclusive que pour ceux qui habitent près de la zone urbaine. Ainsi, rue Garrec et venelle de Kerstrat hébergent au 19e siècle des tailleurs de pierres, des fendeurs et des carriers. Ces métiers sont aussi présents dans tout le centre ville (grand'rue, rue de l'église, Ville-jouan, sur les quais).

Carrières et urbanisme :

Les superficies libérées par les extractions à ciel ouvert ont permis, au cours du 3e et 4e quart 20e, d'ériger des constructions comme la résidence des fonctionnaires, rue Milin, ou des maisons individuelles à l'emplacement de l'ancienne carrière du Roz, ou des lotissements comme celui de la Beurrerie.

Les architectes en charge de l'agrandissement du lycée Saint-Louis ont su tirer profit, et de façon audacieuse, de la falaise créée par la grande carrière.

Chargée d'études d'Inventaire