Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

- inventaire topographique, Châteaulin

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationscité

-

Aires d'étudesParc Naturel Régional d'Armorique

-

Adresse

- Commune : Châteaulin

Le logement social

La question du logement social se pose à Châteaulin pendant une grande partie du XXe siècle. Dans l’entre-deux-guerres, c’est l’initiative privée qui tente d’y répondre. Dès 1920, M. Galès, de Kerlobret, expose à ses concitoyens les avantages de la loi Ribot du 10 avril 1908 et prône « la maison salubre et à bon marché avec champ ou jardin potager ». Il fonde en janvier 1925 la Familiale, Société anonyme coopérative, à capital variable, d’habitations à bon marché de Châteaulin, qui a pour vocation de « combattre les taudis et la vie chère, favoriser chaque famille en lui procurant une parcelle de terre avec une maison salubre et à bon marché, dont sortira le plus grand bien ». La première et seule réalisation de cette société, animée par des figures locales comme Jean Le Doaré et Émile Brissieux, consiste à lotir des champs situés à Pennarun (aujourd’hui rue Jean Galès), avec un réel succès puisque, dès 1930, vingt et un des vingt-cinq lots sont bâtis.

Cependant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la population de Châteaulin doit faire face à une grave crise du logement. De nombreuses déclarations d’habitants font état de familles de quatre personnes et plus confinées dans une ou deux pièces dépourvues du confort le plus élémentaire. La municipalité dirigée à partir de 1944 par le maire SFIO Hervé Mao (1913-1987) y voit « le problème social n° 1 » et entreprend de résoudre ce problème de l’habitat populaire. C’est d’abord l’acquisition pour 3 286 500 F d’un terrain de quelque 11 000 m2 à Prat-Guivarch et la constitution sous le patronage de la municipalité d’une société coopérative pour la construction de maisons à bon marché, la Châteaulinoise, ouverte à vingt-cinq actionnaires (tirés au sort parmi quarante candidats). Ce lotissement communal – baptisé par la suite cité Jean Jaurès – est approuvé par arrêté préfectoral du 1er mars 1951 et, dès le 2 mai, on pose la première pierre des vingt-cinq maisons identiques devant composer la cité.

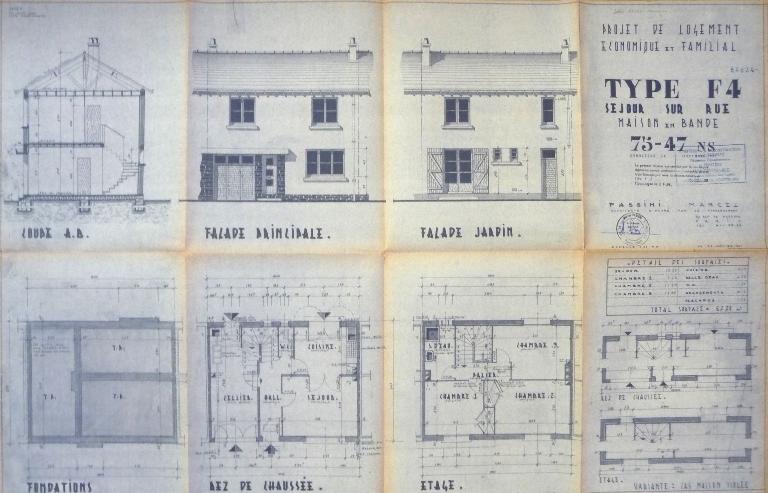

Trois ans plus tard, le conseil municipal récidive en décidant, par délibération du 11 mai 1954, la création, au lieu-dit Plaç ar Foar, d’un nouveau lotissement destiné à la construction d’habitations à bon marché, réservées en priorité au personnel du futur lycée qui s’élève à proximité. Jean de Jaegher, un des architectes de la reconstruction de Brest, en dessine le projet en juillet. Le permis de construire est délivré le 17 février 1955 pour la construction de trente maisons de type F5 et de seize maisons de type F4, au nom de la Société civile immobilière Cité de l’Aulne. Le chantier s’achève en février 1957. Le programme est complété dans la foulée par la réalisation de quarante logements supplémentaires hébergés dans deux barres HLM d’ampleur très moyenne (R + 4). Le même architecte réalisera sur le même principe (20 logements collectifs et 6 maisons individuelles) la cité Notre-Dame en 1962-1969, et encore deux autres immeubles collectifs totalisant quarante logements à Parc Bian, pour l’office public départemental HLM en 1966-1969.

Au moment où la cité de l’Aulne voit le jour, la Société coopérative la Cité Parmentier, émanation du syndicat de sélection des plants de pommes de terre, construit à Kerlobret, au-dessus de la RN 787, treize maisons individuelles de quatre pièces, d’une surface de 73,99 m2, conçues par la Coopérative d’habitat rural du Finistère et des Côtes-du-Nord, basée à Landerneau.

En 1969-1970, sur l’ancienne emprise ferroviaire de la rive gauche, le « lotissement communal à caractère social » de Kerjean voit le jour pour le compte de la Ruche finistérienne, société anonyme coopérative d’HLM. Les plans de ses 20 pavillons sont dressés par le bureau d’études P. Tromeur, de Fouesnant. Une deuxième tranche de huit pavillons sera livrée en 1971. Ces différentes réalisations se distinguent des lotissements privés contemporains par une architecture économique et normative, ne laissant pas la place à la moindre originalité individuelle. Il en va encore de même du lotissement communal de Pennarun (1972, 23 lots). En revanche, les lotissements communaux de la fin du XXe et du début du XXIe siècle présentent une architecture plus diversifiée : Quimill (1986, 9 lots), Parc Bihan (1987, 7 lots), Kerhuel à Ty Carré (1991, 28 lots), Quimill-résidence Louise Michel (1995, 16 lots), Les Hermines, rue du Laëzron (1996, 13 lots), rue Paul Gauguin-résidence Olympe de Gouges (2002, 12 lots), résidence Anita Conti (2004, 15 lots).

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Archives municipales de Châteaulin

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.