Chargée d'études Inventaire

- enquête thématique régionale, Inventaire des moulins à papier et papeteries industrielles de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des ateliers ruraux liés à la Société linière du Finistère

-

Barraud CharlotteBarraud CharlotteCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe à l'Inventaire

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne

-

Hydrographies

Queffleuth

-

Commune

Plourin-lès-Morlaix

-

Lieu-dit

Pont-Pol

-

Dénominationsmoulin à papier, moulin à blé, usine

-

Précision dénominationteillage de lin

-

Destinationsmoulin à papier

On ne connaît pas la date précise de création. Il a été dans un 1er temps moulin à farine. Il devient moulin à papier en 1635. Il est fondé par Julien Cordier, papetier normand, qui a déjà fondé le moulin à papier de Glaslan, sur Pleyber-Christ (1629). Le propriétaire du moulin est le seigneur Yves de Coatanscour.

En 1776, le fabricant de Pont Pol est M. Thépaut : Pont Pol dispose d'une roue, d'une cuve et de cinq piles à maillets (3000 à 3300 rames de papier/an). En 1808, Pont Pol travaille pour FM Andrieux qui va faire passer la fabrication de papier dans l'ère industrielle dans les années 1830. Les petits moulins vont changer peu à peu d'affectation.

Pendant une courte période, Pont Pol devient un moulin à pierres.

En 1846, Pont Pol devient l'une des premières usines à teiller le lin de la région, en relation avec la Société linière du Finistère créée à Landerneau pour relancer la filière du lin. Il est incendié en 1849. En 1850, Pont Pol est agrandi pour faire face à l'augmentation de la production de lin. Pont Pol est l'un des rouage essentiels de la Société Linière du Finistère qui emploie 3000 ouvriers en 1865. La Société décline face à la concurrence des toiles anglaises, belges, de Lille (...), à la suppression de la voile dans la marine et à la diminution de l’approvisionnement en toile de l’armée et des prisons. La Société ferme en 1892. Pont Pol est inactif pendant quelques années. Il subit des incendies en 1934 et 1948.

Le moulin à teiller cesse de fonctionner en 1953.

Le moulin de Pont Pol est aujourd'hui la propriété de la commune de Plourin-lès-Morlaix.

(Enquête thématique régionale, Caroline Leroy-Déniel, 2015)

Moulin à papier :

Le moulin à eau de Pont-Pol, établi sur la rivière du Queffleuth, se trouve sur le territoire de la commune de Plourin-lès-Morlaix. Bien que sa date de création reste inconnue, il est attesté qu’il a d’abord servi de moulin à farine avant d’être reconverti en moulin à papier. Au début du XVIIIe siècle, une trentaine de moulins à papier sont en activité dans un périmètre d’environ 50km² au sud de Morlaix, dans la vallée du Queffleuth, dont l’eau limpide et peu calcaire est appréciée des papetiers. La vallée est alors renommée «la vallée du papier». Ils emploient entre 200 et 250 ouvriers, auxquels s’ajoutent les marchands, chiffonniers, transporteurs et familles nobles qui tirent profit du droit féodal sur les moulins. À Plourin, au XIXe siècle, la majorité des moulins à papier travaillent pour François-Marie Andrieux, propriétaire du moulin de Glaslan à Pleyber-Christ, figure centrale de l’organisation de la filière papetière locale.

En effet, le moulin de Pont-Pol est transformé en moulin à papier en 1635, lorsqu’il est loué par le papetier normand Julien Cordier. Ce dernier, déjà à l’origine de la reconversion des moulins de Glaslan en papeteries, prend alors à ferme le moulin, propriété du seigneur Yves de Coatanscour. Cependant, il se retrouve rapidement impliqué dans un conflit de concurrence opposant deux seigneurs : Yves de Coatanscour, propriétaire de Pont-Pol, et Jean Le Borgne, seigneur de Lesquiffiou, qui possède un autre moulin situé également sur le Queffleuth. Cette rivalité cause la ruine de Cordier, dont les biens sont saisis et vendus. Le droit d’afféagement est alors acquis par la famille Chrétien de la Masse, qui en reste détentrice jusque’en 1750. À cette date, le domanier du moulin est Yves Plassart. En 1776, un certain M. Thépaut est mentionné comme « fabricant » au moulin de Pont-Pol. Il y exploite une roue, une cuve et cinq piles, ce qui lui permet de produire environ 3 000 rames de papier par an. En 1808, le site est occupé par Guillaume Guédon, papetier au service de la papeterie Andrieux, acteur économique majeur dans la région. L’industrie papetière de Plourin-lès-Morlaix, tout comme l’activité liée à la transformation du lin, joue un rôle essentiel dans l’économie locale. L’industrie linière s’implante la première à Plourin, avant de coexister durablement avec une autre activité para-agricole : celle des moulins à papier. Aux côtés de l’agriculture, ces deux secteurs assurent la prospérité économique de la commune jusqu’au début du XXe siècle. Là où l’on produit des toiles de lin, les chiffons, matière première essentielle à la fabrication du papier, sont naturellement présents. Cette complémentarité explique la coexistence durable entre les deux filières à Plourin. Si l’activité papetière y apparaît dès le XVe siècle, elle connaît une véritable phase d’industrialisation au XVIIe siècle, portée par l’arrivée d’ouvriers venus de Normandie.

Moulin de teillage :

Le moulin de Pont-Pol demeure un moulin à papier jusqu’à son rachat, en 1845, par Charles Homon et son beau-frère Joseph Desloges, tous deux négociants à Morlaix. Charles Homon est l’un des actionnaires de la Société Linière du Finistère et en représente les intérêts à Morlaix. Fondée la même année, cette société a pour objectif de promouvoir et d’organiser la production du lin dans le Finistère, et ainsi amorcé un premier pas vers la mécanisation. Le moulin de Pont-Pol constitue alors l’un de ses principaux atouts : il permet un teillage rapide et local du lin, avec une exportation facilitée par la proximité du port de Morlaix. En 1865, la Société emploie environ 3 000 personnes.

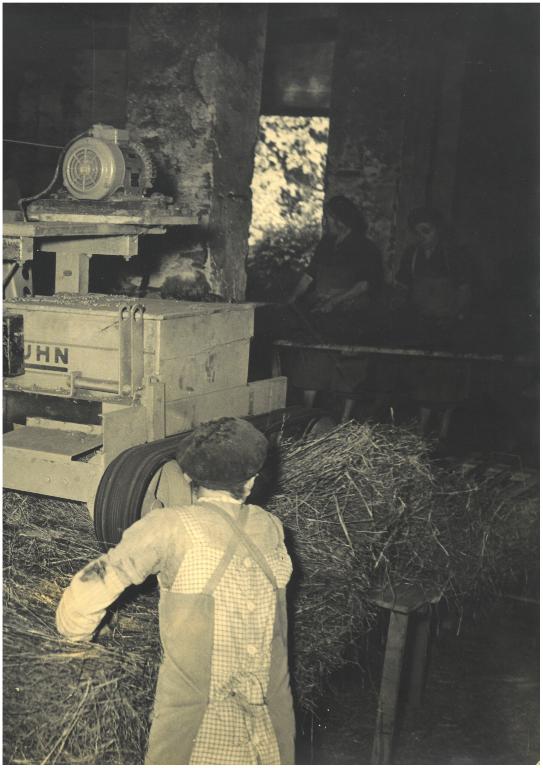

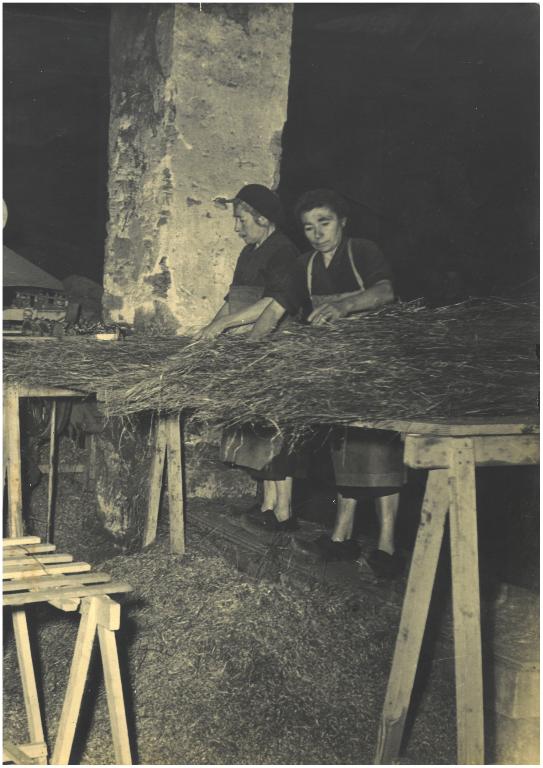

Le moulin devient un site de teillage à partir de 1846, lorsque la Société Linière y installe un mécanisme et des machines de teillage. Des travaux sont alors entrepris pour adapter les bâtiments à cette nouvelle production, notamment la modification des structures existantes et l’aménagement d’un nouveau bief. L’usine de Pont-Pol devient ainsi l’un des premiers moulins à teiller de la région, et plus largement de la Société Linière. Pendant toute la période d’activité de cette dernière, le site reste l’un de ses établissements les plus actifs et les plus productifs. Le moulin de Pont-Pol est même l’une des usines de teillage les plus importantes de Bretagne, avec 118 employés, dont 110 ouvriers en 1863.

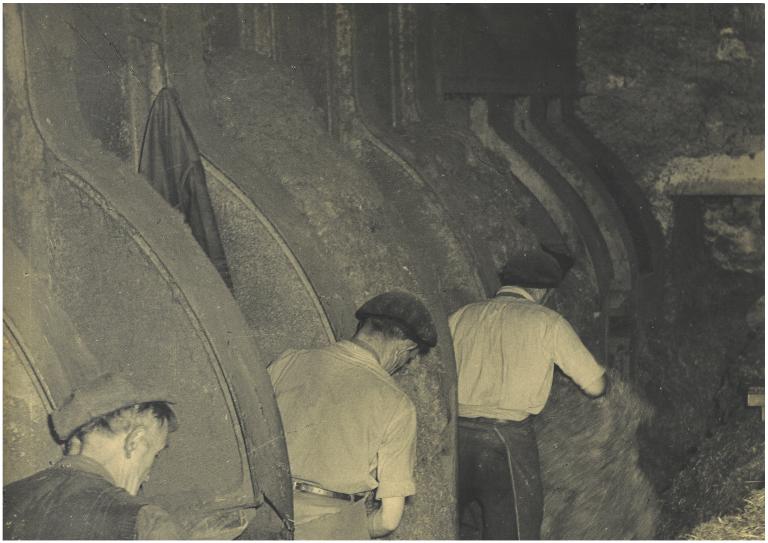

Les moulins à teiller apparaissent en France dans la seconde moitié du XIXe siècle, inspirés des moulins flamands, ils sont conçus pour répondre à la demande croissante en toiles de lin en mécanisant le processus de teillage. Ces moulins sont équipés d’un axe horizontal rotatif muni de lames en bois qui, en tournant, brisent le bois de la tige de lin pour en extraire les fibres. Ce système permet un rendement bien supérieur à celui des méthodes traditionnelles, en adéquation avec les exigences de l’ère industrielle. Des cultivateurs flamands viennent d’ailleurs former leurs homologues bretons à ces nouvelles techniques, et un contremaître flamand, M. Verschaeve, est notamment présent à Pont-Pol pendant un certain temps.

En 1849, un incendie endommage les installations de Pont-Pol. La reconstruction entraîne une réorganisation des espaces et un agrandissement des bâtiments pour faire face à l’augmentation de la production. À la mort de Charles Homon, en 1879, le moulin revient à sa fille, Marie-Caroline-Zoé Homon, et à son époux, Édouard Puyo, qui poursuivent l’activité de teillage.

À la fin du XIXe siècle, la Société Linière du Finistère entre en déclin, fragilisée par la concurrence des toiles anglaises, belges et du Nord de la France, par la disparition progressive de la voile dans la marine, ainsi que par la baisse des commandes de l’armée de terre. Elle cesse définitivement ses activités entre 1891 et 1892.

Après la Société Linière : Lorsque la Société Linière du Finistère s'arrête, plusieurs ouvriers et ouvrières du moulin de Pont-Pol sont licenciés et une partie des machines sont vendues. À la suite de la liquidation, les parts du moulin sont réparties entre plusieurs acquéreurs. Malgré ce changement de propriétaires, le site conserve sa fonction de teillage. En septembre 1928, une nouvelle société est fondée pour exploiter une usine de teillage de lin au moulin de Pont-Pol. Elle est constituée pour une durée de cinquante ans par Jean-Louis Laviec, François-Charles Salaün et Jean Richard, les parts de ce dernier reviennent ultérieurement à son épouse après son décès. L’activité mobilise alors une trentaine de salariés. Malgré deux incendies, survenus en 1934 puis en 1948, l’usine poursuit son fonctionnement jusqu’à sa fermeture définitive en 1953. La société est officiellement dissoute en 1958, cinq ans après l’arrêt de la production. Le moulin de Pont-Pol est ensuite racheté en 1979 par M. et Mme Abgrall, avant d’être cédé à la commune de Plourin-lès-Morlaix en 2013. Le mécanisme de teillage y demeure visible aujourd’hui.

(Enquête thématique régionale, Anna Lepage, 2025)

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle

- Secondaire : 3e quart 19e siècle

Les bâtiments actuels du moulin correspondent à la partie ancienne de l'usine à teiller. La partie la plus moderne de l'usine a quasiment disparu.

On peut distinguer des traces de l'ancien moulin à papier dans la première salle du bâtiment principal (voûte à l'intérieur sous laquelle devait circuler l'eau) et à l'extérieur de ce même bâtiment au pied de la roue (2 voûtes par lesquelles l'eau devait s'évacuer).

Entre 1846 et 1953, l'usine à teiller a connu de nombreuses modifications dues à sa modernisation mais également aux incendies qui l'ont frappée (1934, 1948).

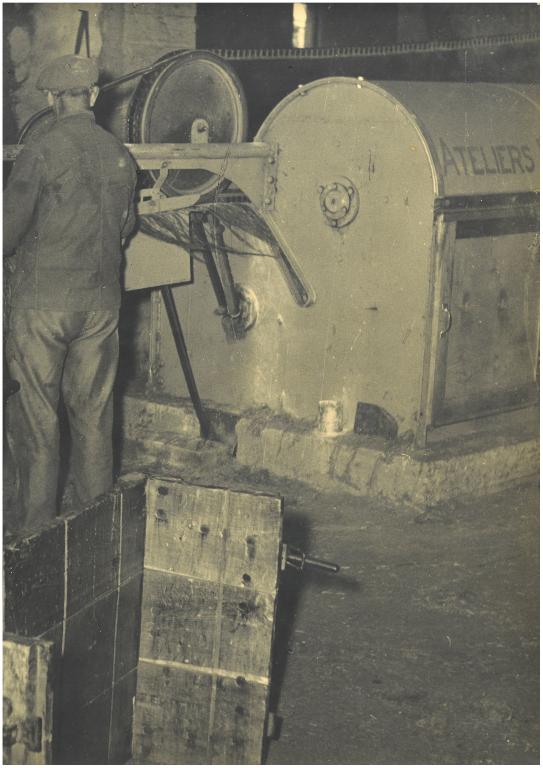

Le bâtiment principal actuel correspond à la partie ancienne de l'usine. Il mesure 27 mètres x 7 mètres (dimensions extérieures), sa façade est orientée vers le nord-ouest. Il est composé d'un seul niveau et de quatre salles. On pénètre par une première salle (6,40 x 6,20 mètres de dimensions intérieures) qui comprend le mécanisme du moulin : le mécanisme à actionner la vanne, la roue d'entraînement (avec des alluchons en bois) et le débrayage sont encore présents. On pénètre ensuite dans une deuxième salle (2,85 x 3,85 mètres de dimensions intérieures) qui permet d'accéder dans une troisième salle (9 x 6,20 mètres). Il s'agit de la salle d'espadage (les tiges de lin après avoir été broyées subissaient l'opération d'espadage qui consistait à enlever le bois et l'étoupe, des fibres de lin) : on y trouve encore les 9 postes à espader le lin dont certains sont en mauvais état. Sous ces postes, se trouve la fosse à étoupe et chènevotte qui dispose d'une ouverture close par deux portes (qui donne sur la façade nord ouest) afin d'évacuer cette étoupe et chènevotte vers une roue de l'étoupe située dans un bâtiment qui était collé, aujourd'hui disparu. La dernière salle ne communique pas avec les autres salles. On y accède par le pignon nord-est : cette salle est vide. Il s'agissait de la salle où les fibres de lin étaient peignées. Derrière ce bâtiment principal, on trouve une cuve à diésel, le support pour un moteur (qui permettait de prendre le relais quand l'eau manquait dans la rivière) ainsi qu'une fosse (sans doute pour un broyeur à cylindres).

La roue du moulin est une roue métallique à aubes de type Sagien qui mesure 6,40 mètres de diamètres et 2,80 mètres de largeur. Il s'agit d'une roue de poitrine. La roue actuelle n'a plus ses pales. Le bief du moulin toujours visible est asséché.

Un second bâtiment mesure 20,30 x 8,00 mètres. Sa façade est orientée vers le nord-est. Il s'agit sans doute des vestiges de l'usine moderne, transformée en grange. Les traces de l'usine moderne sont très visibles dans la cour située entre le deux bâtiments.

De l'autre côté de la rue, un autre bâtiment est le témoin de ce teillage de Pont-Pont. Il s'agissait du magasin de filasse : le lin teillé y était stocké avant expédition. Aujourd'hui, il sert de garage.

(Enquête thématique régionale, Caroline Leroy-Déniel, 2015)

Le bâtiment principal est un corps d’usine en moellons, orienté au nord-ouest. De plain-pied, il est divisé en quatre salles distinctes. Non réhabilité depuis la cessation de l’activité, il conserve encore son état d’origine. L’édifice présente des chaînages en pierres de taille ; plusieurs ouvertures sont également dotées de jambages et de linteaux en pierre de taille, et des contreforts viennent renforcer la structure. À l’intérieur, on observe la présence de fenêtres circulaires percées dans les murs de refend, ainsi que sur le mur pignon est et le mur gouttereau nord.

Au sud du bâtiment, un espace laisse supposer l’existence d’un bassin, possiblement lié à la blanchisserie attenante au moulin. La toiture de cet espace a aujourd’hui disparu et la forte végétation ne permet pas de confirmer avec certitude cette hypothèse. À l’intérieur, une partie du mécanisme d’origine subsiste : roues et dispositif de teillage sont encore en place, malgré le rachat du site par des particuliers.

Le second bâtiment, de fonction incertaine, pourrait avoir servi de lieu de stockage, comme le suggère la présence d’une porte charretière. Il présente plusieurs ouvertures encadrées de pierres de taille. Orienté plein nord, il est couvert d’un toit à mono-pente.

Roue :

La roue hydraulique du moulin est toujours visible sur le site. Il s’agit d’une roue de poitrine de type Sagebien, du nom de son inventeur, l’ingénieur Alphonse Sagebien, qui conçoit ce modèle en 1850 avant de le mettre en œuvre à partir des années 1860, notamment dans le nord de la France. Contrairement à la roue « en dessous », la roue de poitrine canalise l’eau à mi-hauteur, dans des augets latéraux, ce qui améliore considérablement son rendement. La spécificité de la roue Sagebien réside dans l’orientation de ses pales : elles ne sont pas disposées radialement, mais inclinées de façon à ce que l’aube entre dans l’eau avec un angle d’environ 45°, optimisant ainsi la force motrice exercée par le poids de l’eau, même à faible vitesse. Ce système limite les pertes d’énergie et assure une meilleure efficacité hydraulique. La première roue Sagebien est installée à Ronquerolles (Oise) vers 1860. Celle du moulin de Pont-Pol, bien que non datée précisément, aurait été installée après 1870. À cette date, on ne recense qu’un seul exemple de son utilisation en Bretagne, à Rennes.

(Enquête thématique régionale, Anna Lepage, 2025)

-

Murs

- schiste moellon

- granite

- brique

-

Toitsardoise

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Ville de Plourin-lès-Morlaix

- (c) Ville de Plourin-lès-Morlaix

- (c) Ville de Plourin-lès-Morlaix

- (c) Ville de Plourin-lès-Morlaix

- (c) Ville de Plourin-lès-Morlaix

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

- (c) Au fil du Queffleuth et de la Penzé

Documents d'archives

-

-

Archives municipales de Landerneau : 1S 6

1S 6. Registre journal, p. 48-49, 1867-1868.

-

Bibliographie

-

BOURDE DE LA ROGERIE, Henri. Contribution à l'histoire de la papeterie en France. [8], les Papeteries de la région de Morlaix depuis le XVIe siècle jusqu'au commencement du XIXe siècle. Editions de l'Industrie Papetière. Grenoble, 1941. 61p.; 23cm.

-

KEMENER, Yann-Ber. Moulins à papier de Bretagne. Skol Vreizh. Morlaix, 1989. 84p. ISBN 2.903313-22-9

-

KORT (de), Fons. Pont-Pol, moulin à papier moulin à teiller. Kort (de), Fons, Imprimerie de Bretagne. Morlaix, 1988. 40p.

-

CHASSAIN, Maurice. Moulins de Bretagne. Keltia Graphics. Spézet, 1993.

-

POULIQUEN, Gilles. Les moulins en Bretagne. Coop Breizh. Spézet, 2005.

-

CAROFF Jean. Moulins à papier et familles papetières de Bretagne du XVè siècle à nos jours. Les éditions du CGF et du Queffleuth. Saint-Thonan, 2015. 364 p. ISBN 978-2-9552574-0-1

-

BLAVIER Y., La Société linière du Finistère. Ouvriers et entrepreneurs à Landerneau au XIXe siècle, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 1999, 247p.

Étudiante en Master Restauration et Réhabilitation du Patrimoine bâti et des sites à l'Université Rennes 2, années 2024-2025

Chargée d'études Inventaire

Étudiante en Master Restauration et Réhabilitation du Patrimoine bâti et des sites à l'Université Rennes 2, années 2024-2025