Chargée de mission de Lin & Chanvre en Bretagne

- enquête thématique régionale, patrimoine linier et chanvrier de Bretagne

-

Salaün LénaïgSalaün LénaïgCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chargée de mission de Lin & Chanvre en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesBretagne

Suite à l'arrachage et une fois débarrassées de leurs graines, les tiges de lin et de chanvre, font l'objet d'une opération particulière, qui, si elle est bien menée, va permettre de faciliter l'extraction des fibres textiles.

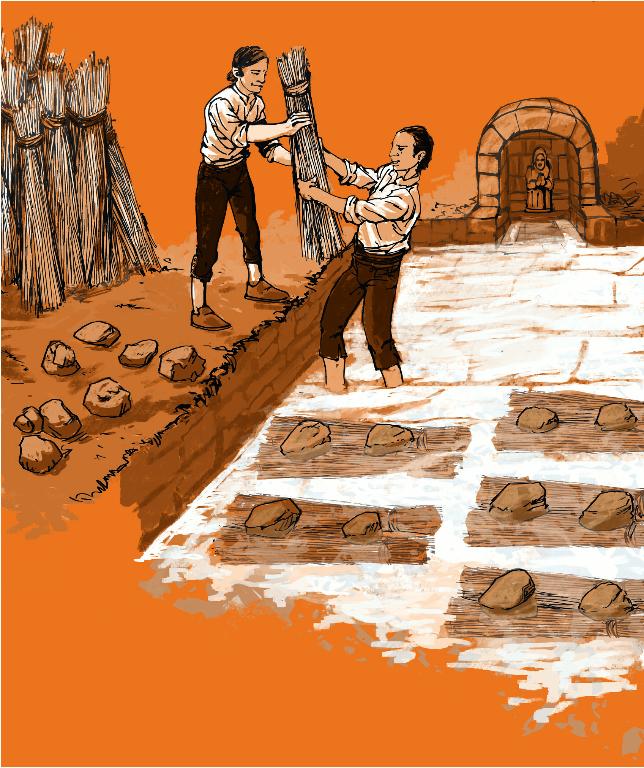

Le rouissage consiste à laisser macérer dans l'eau les gerbes ou poignées de lin et de chanvre, afin de dissoudre, sous l'action de micro-organismes, le ciment (pectose) qui lie les fibres au bois situé au centre du brin. Pour ce processus, les gerbes sont immergées dans l'eau stagnante ou courante d'un bassin ou d'un cours d'eau, ou étendues sur le sol et exposées à la pluie et la rosée. Le rouissage dit « en eau vive » est préféré car il est réputé permettre un "nettoyage" de meilleure qualité et une altération moindre des fibres. Suivant cette méthode, un radeau de bois est placé dans le lit d'une rivière et maintenu à la terre ferme par une corde, sur lequel seront disposées les poignées de chanvre côte à côte et lit après lit. Il faut ensuite charger cette sorte de barge à l'aide de lourdes pierres. Le rouissage peut alors débuter. Cette immersion dure de 5 à 15 jours selon le climat et la température de l'eau et demande une surveillance attentive afin d'être stoppée avant la dégradation des fibres textiles.

Cependant, le territoire géologique de l'ouest de la Bretagne étant argileux et riche en eaux de surface, le rouissage en bassin y a été privilégié. Ainsi, des réservoirs maçonnés ou non, de tailles variables, alimentés par des sources ou ruisseaux à faible débit ont été construits partout où il y en avait besoin, suivant la particularité des terrains. Différents noms sont donnés à ces bassins à rouir selon la langue usitée dans le territoire concerné : poull-lin, routoirs, rouissoirs, douets à rouir... Comme pour le rouissage en rivière, le lin ou le chanvre sont rassemblés en bottes plongées et maintenues à fleur d'eau à l'aide de planches de bois lestées de pierres ou galets. La définition et les pratiques liées aux uns et aux autres restent encore à affiner.

Bien que populaire, ce procédé présente un désagrément important ; la concentration en azote entraîne une pollution des eaux, l'émanation d'odeurs nauséabondes, la destruction de la faune et porte atteinte à la santé des riverains. Ainsi, dans les Côtes d'Armor, plusieurs arrêtés préfectoraux (en 1896 et 1909 notamment) interdisent de manière définitive le rouissage dans les cours d'eau.

Lorsque la fermentation a produit l'effet désiré, c'est-à-dire décomposée la partie ligneuse située au centre les tiges, viennent les prochaines étapes que sont le séchage et le teillage.

-

Période(s)

- Principale : 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

- (c) Réunion des Musées Nationaux

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

- (c) Lin et Chanvre en Bretagne

Présidente de Lin & Chanvre en Bretagne

Chargée de mission de Lin & Chanvre en Bretagne

Présidente de Lin & Chanvre en Bretagne