Bien que signalée sur le cadastre de 1837, cette ancienne ferme porte sur son logis la date de 1877. Celle-ci renvoie très probablement à un important remaniement ou rehaussement commandité par Germain Dagorn et son épouse Marie-Anne Kersaudy dont les noms ornent le linteau de la porte.

L’organisation des bâtiments a sensiblement évolué depuis l’élaboration de l’ancien cadastre : Une grande étable a été bâtie en retour du logis au nord-ouest, les crèches à cochons traditionnelles ont laissé leur place à une construction plus récente en face de l’habitation et une écurie occupe maintenant l’est de l’alignement principal.

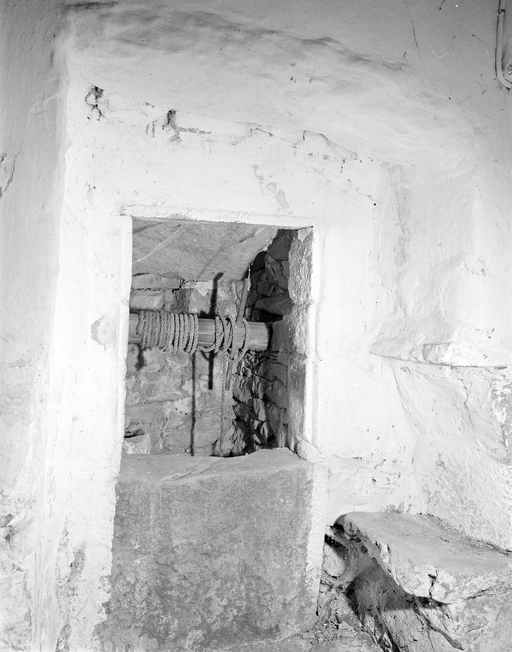

Un élément remontant au premier quart du 19e siècle reste cependant visible à l’intérieur de la grange : il s’agit d’un "bib" (cuve en pierres de taille utilisée pour la lessive) exceptionnellement bien conservé portant la date de 1818.

Selon les témoignages recueillis sur place on apprend que cette grange est appelée ti stern (maison du métier à tisser) et non ti kar (maison de la charrette) comme il est d’usage dans la commune. Cette appellation renvoie à l’époque où un tisserand venait s’installer quelques jours dans le bâtiment pour y réaliser les lienn ti (draps de maison) de la famille. Le fil utilisé à Kerscoulet était produit sur place. Le chanvre était cultivé dans des courtils portant sur le cadastre de 1837 les noms de liors kanab ou perguenn kanab (jardin du chanvre), roui dans bassins appelés lenn kanab (étang ou mare du chanvre) et filé à la ferme.

Daniel Bernard rend compte de cette pratique dans sa monographie sur Cléden-Cap-Sizun, la commune voisine :

« Lorsque les fileuses avaient […] une assez grande quantité d’écheveaux, on faisait appel au tisserand. Bien souvent celui-ci se rendait à domicile, car beaucoup de fermes conservaient un métier à tisser dans un coin du hangar ou dans un autre local. Dans ce cas, l’ouvrier était nourri et logé pendant son séjour dans la famille. […] »

Bien qu’ayant subi de plein fouet l’ouragan de 1987, les bâtiments de la ferme ont été remarquablement bien restaurés et conservent aujourd’hui toutes les caractéristiques d’une architecture capiste du 19e siècle.