Chargée d'étude (GRIEF EA7465 - ENSAB)

- enquête thématique régionale, Inventaire des moulins à marée de Bretagne

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lanmeur - Lanmeur

-

Commune

Plouezoc'h

-

Lieu-dit

(le) Dourduff en Terre

-

Dénominationsmoulin

-

Précision dénominationmoulin à marée

-

AppellationsMelin Vor , Milin Vor

-

Parties constituantes non étudiéesdigue, étang, fournil

L'existence du moulin est mentionnée pour la première fois dans un document de 1671, cependant on présume qu'il date de la fin du XVIe siècle. Quant à l'habitation du meunier elle daterait de 1861. Le dernier meunier, Jean Braouézec a cessé son activité en 1950 à l'âge de 73 ans.

Autour de la meunerie s'organisaient plusieurs autres activités. En effet en 1779, on note la présence dans le moulin d'une maison à four ou « fournil » qui permet au meunier d'être son propre boulanger. Le site comptait aussi des routoirs où le chanvre était mis à rouir. Outre les cultures environnantes, le meunier possédait aussi une retraite à canards, oies et poules.

Le moulin lui-même a très probablement servi d'habitation au meunier, ou du moins occasionnellement, comme en témoigne la présence de la cheminée. Cette cohabitation est aussi rendue possible par la roue verticale qui se trouve à l’extérieur et qui laisse donc de l'espace dans la bâtisse.

Le moulin a inspiré de nombreux artistes, notamment le peintre Kerga qui a réalisé une fresque murale de 10 m par 2 m en 1925 à l'hôtel Kastell Ar Sall, à Primel-trégastel. Cette fresque a été retirée en 2002 pour être restaurée par le musée des Beaux Arts de Rennes.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 16e siècle, 3e quart 19e siècle

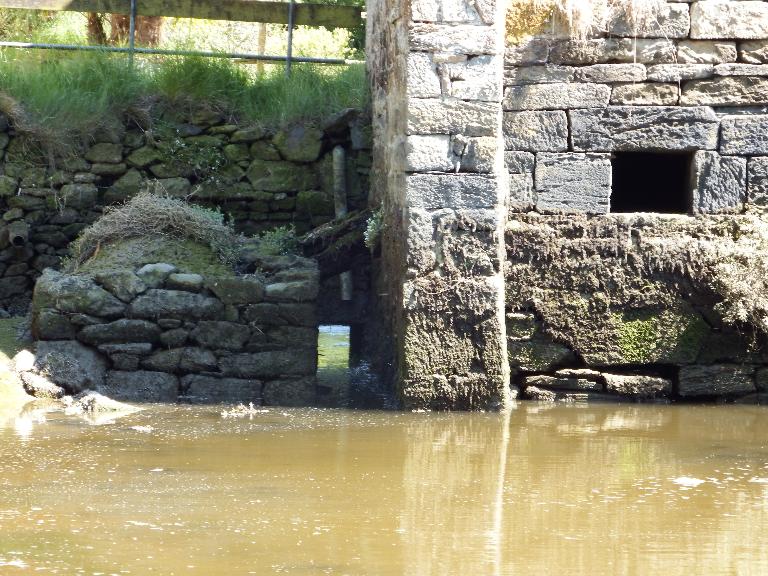

Le moulin du Dourduff-en-Terre se situe à l'embouchure du ruisseau du Dourduff, se jettant lui même dans la rade de Morlaix. Le bâtiment flanque une courte digue rectiligne en aval. Cette dernière est constituée d'un appareil de moellons et percée par un coursier double, une vanne de trop plein et une vanne correspondant à la porte mer.

Le moulin du Dourduff-en-Terre fait partie des moulins intermédiaires, c'est-à-dire qu'il fonctionne alternativement avec la marée et l'eau de la rivière. Si l'utilisation de l'eau du ruisseau ne fait pas de doute, celle de la marée n'est pas aussi évidente. En effet l'élément qui permet de distinguer les moulins à marée est une porte mer automatique, c'est-à-dire une porte qui laisse passer le flux de la mer à marée montante et se bloque à marée descendante. Or le moulin du Dourduff-en-Terre, qui semble avoir utilisé l'eau de mer de manière régulière, est pourtant doté d'une porte à mer qui s'actionnait manuellement alors que le système automatisé existait déjà.

Le moulin du Dourduff-en-Terre présente la particularité de combiner une roue horizontale, aussi appelée pirouette et une roue verticale extérieure, association rare dans les moulins à marée. Un coursier sépare en deux l'arrivée d'eau de la retenue. Les meules étaient faites en grès local et il est aujourd'hui encore possible de voir leur coffrage. Le treuil qui permettait de lever les meules, aussi appelé cage à écureuils est intégré aux éléments de charpente, il est également encore présent.

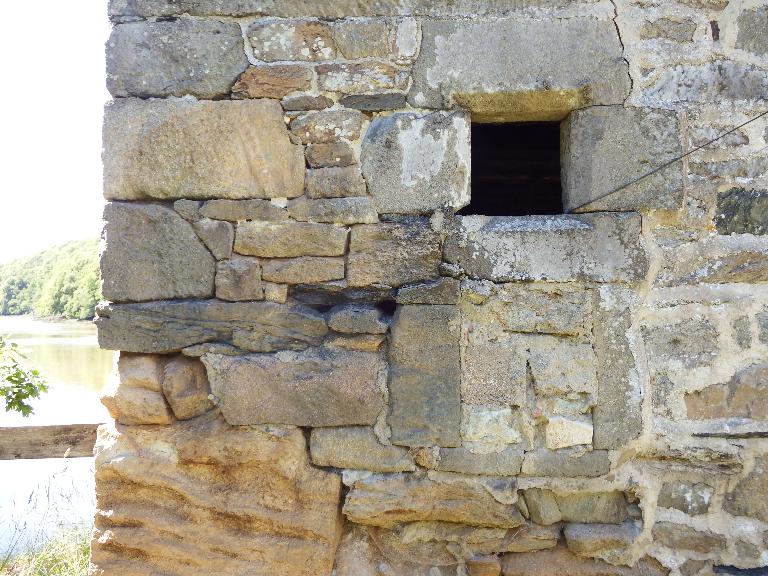

Le bâtiment s'organise selon un plan rectangulaire et est doté d'une fosse qui accueille les mécanismes de meuneries. Ses murs sont réalisés en moellons de pierres locales. Les angles et hauts des pignons se terminent quant à eux par des pierres de tailles. Le soubassement est également réalisé en pierres de taille car davantage exposé à l'eau et donc sujet aux dégradations. La façade amont accueille la porte d'entrée remarquable par ses encadrements faits de grosses pierres non taillées pour certaines. Certains éléments sont au contraire sculptés. Sont également présentes deux fenêtres qui ont été comblées en partie basse comme l'indiquent d'anciens clichés. Cette façade accueille aussi deux « pierres à cheval » , petits appendices muraux destiné à attacher les chevaux.

La façade aval présente deux épaulements qui préviennent l'enfoncement dans la vase ainsi qu'un fenestron et une ouverture pour permettre l'écoulement de l'eau ayant actionné la pirouette.

La partie haute des façades nord et sud présente encore des traces d'enduit, traitement assez rare pour les moulins à marée, et la façade Nord, qui correspond à la roue extérieure présente un fenestron.

La couverture du moulin en ardoise présente un coyau et a été refaite il y a une quinzaine d'années . La toiture vient buter contre un pignon qui est légèrement plus haut, ce qui a pour effet de la protéger du vent. En bas de la pente du toit, la jonction des pierres de taille qui terminent le pignon avec le sommet du chaînage d'angle donne lieu à la présence d'une « crossette », ou corbeaux arrondis que l'on retrouve aux quatre coins du bâtiment. Les dépendances du moulin, notamment les crèches à cochon et à vaches étaient encore jusqu'en 1779 surmontées d'une couverture de genêt.

-

Murs

- pierre moellon

-

Toitsardoise

-

Couvrements

-

Couvertures

-

Énergies

- énergie hydraulique produite sur place

- énergie thermique produite sur place

-

Typologiesmoulin à marée

-

État de conservationmenacé

-

Statut de la propriétépropriété d'une personne privée

-

Protectionsinscrit MH, 1988/08/29

-

Référence MH

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

- (c) GRIEF EA7465 - ENSAB

Bibliographie

-

BOITHIAS, Jean-Louis, LA VERNHE Antoine de, Les moulins à mer et les anciens meuniers du littoral. Collab MONDIN Corinne. Nonette : Ed, Créer, 1989, 276p

Chargée d'étude (GRIEF EA7465 - ENSAB)

Chargée d'étude (GRIEF EA7465 - ENSAB)