Matériaux de construction

Les matériaux de construction et les formes architecturales locales sont largement influencés par le sous-sol géologique local. Omniprésent sur la commune, la pierre de Kersanton et la pierre de Logonna ont été massivement employés pour l’édification de bâtiments de toutes fonctions : habitat, dépendances, églises, chapelles, croix de chemin, calvaires…

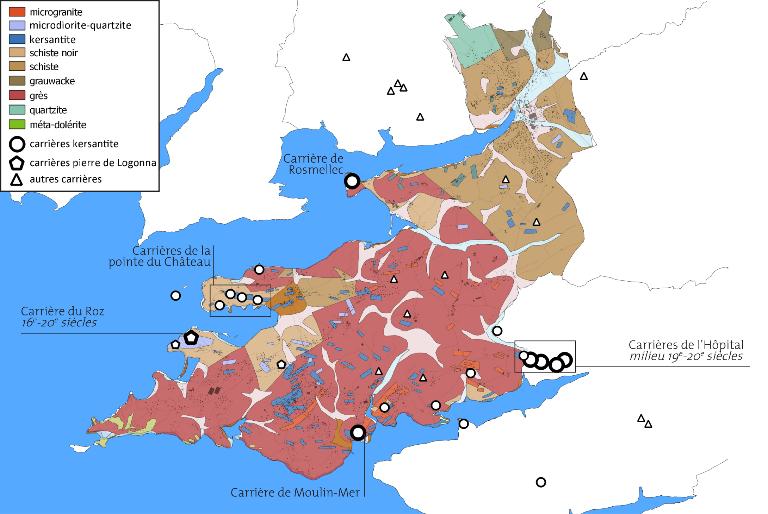

La pierre de Kersanton, ou kersantite, du nom d’un village de Loperhet, appartient au groupe des lamprophyres. Cette roche à grain plus ou moins fin et aux teintes grises à noir se retrouve dans de nombreux filons en Rade de Brest, surtout autour des rivières de Daoulas et de l’Hôpital-Camfrout, et que l’on retrouve, dans une moindre mesure, vers saint-Urbain et le long de l’Elorn. La pierre de Logonna, microdiorite quartzite à grain très fin et aux teintes jaunes parcouru de nombreuses cernes brunatres, qui lui donne un aspect « bois », est sans conteste la pierre la plus fréquente sur la commune en gros œuvre.

Le territoire communal est parsemé de nombreuses anciennes carrières plus ou moins importantes, dont les plus anciennes attestent d’une extraction locale au moins dès les 15e et 16e siècles. L’utilisation de ces pierres est toutefois beaucoup plus ancienne.

Les édifices les plus anciens conservés sur la commune font largement appel à la pierre de Logonna pour l’édification des murs, souvent même exclusivement. Au moins jusqu’au milieu du 18e siècle, le Kersanton n’est pratiquement utilisé que pour les encadrements de porte et fenêtre, et reste souvent absent des constructions.

Au cours de la fin du 18e siècle et de la première moitié du 19e siècle, les réemplois de matériaux sont fréquents, et les maçonneries sont généralement constituées de matériaux mixtes : moellons de pierre de Logonna et moellons de Kersanton.

Durant la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle, le Kersanton se fait beaucoup plus présent dans les constructions rurales et notamment l’agrandissement du bourg et ses nombreuses nouvelles maisons. Encadrements et chainages d’angle en pierre de taille de Kersanton standardisées se généralisent, les maçonneries étant composées de tout venant (pierre de Logonna, Kersanton, parfois granite) destinées à être enduites.

Formes architecturales

Aux 16e et 17e siècles, on retrouve fréquemment des portes traitées en plein-cintre, parfois chanfreinées. Jusqu’au début du 17e siècle, les ouvertures, souvent étroites, comprennent une accolade et une traverse. Les seuls éléments décoratifs sont constitués par une date ou une inscription gravée dans un linteau ou intégrée dans les maçonneries.

A partir de 1650, une recherche de symétrie apparait précocement dans de nombreux édifices comportant tous un étage habitable, une porte d’entrée centrale à clé pendante caractéristique, de hauts pignons dont les rampants sont constitués de larges pierres de taille. Les maçonneries sont montées à joints fins et assisées, parfois en gros appareil régulier (Pennaras, Porzisquin).

Le Kersanton se prête bien à la sculpture et l’on retrouve deux calices sculptés (Pennaras, Brétin) et une tête (le Rohou).

Manoirs

Jusqu’à la Révolution, le territoire est contrôlé par la seigneurie de Rosmorduc. Le site de Rosmorduc, qui apparait dès le 11e siècle dans le cartulaire de l’abbaye de Landévennec, est à l’origine constitué d’une motte castrale. L’édifice primitif, construit au 16e siècle puis restauré au milieu du 17e siècle, est largement remanié par Henri Mellet dans les années 1900, qui y reconstruit tout un ensemble manorial sur cour fermée. La famille de Rosmorduc, qui abandonne le logis dès le début du 18e siècle au profit du château de Kerazan en Loctudy, possédait une bonne partie des terres de Logonna-Daoulas et de sa région.

Toutefois une multitude de petits manoirs ont existés sur le territoire, dont peu d’éléments subsistent. La plupart, reconstruits aux 16e et 17e siècles, ont disparu. Huit anciens lieux-nobles, situés dans un rayon proche du château de Rosmorduc, sont attestés par les réformations de la noblesse au 15e et 16e siècles.

Des autres sites d’implantation de manoirs ou logis nobles, ne subsistent aujourd’hui que des vestiges : manoir ou métairie de Rungléo, ruines du Rohou, ferme de Brétin en Logonna… Les éléments subsistant correspondent à des reconstructions survenues principalement aux 16e et 17e siècle sur des sites plus anciens.

Maisons et fermes

Construites aux 17e et 18e siècles, de nombreuses maisons dont la plupart sont datés par inscription sur la façade dénotent une relative prospérité durant la période qui touche l’ensemble des couches sociales de la population : maisons de notables, petits manoirs, maisons d’exploitation rurales… Toutes ces maisons, si l’on ne peut en retrouver les fonctions précises, bénéficient d’un même modèle constructif. Aux alentours de 1650 se développent une conception des façades particulière : recherche, sinon de symétrie, d’harmonisation ou d’ordonnancement des façades, ouvertures à linteau droit, porte traitée en plein cintre avec clé centrale en forme de « T ». Si ce type d’édifices est particulier au territoire et à une époque, on en retrouve plus généralement sur les communes du fond de la Rade de Brest à l’Hôpital-Camfrout, Hanvec, le Faou, Rosnoën.

Une trentaine de maisons construites entre le milieu du 17e siècle et le milieu du 18e siècle ont été repérées sur tout le territoire. Seize maisons présentent une ou plusieurs dates inscrites sur un linteau ou une pierre incluse dans les maçonneries, dont les dates s’échelonnent entre 1639 et 1767. La typologie apparait nettement dans les années 1650 sur la commune (Porzisquin, 1651 ; Brétin, 1654 ; Rumenguy, 1649 ; Impasse du vieux bourg, 1648), dont les édifices présentent un large étage habitable ou de stockage et un haut comble, et des pignons constitués de rampants à crossettes. La pierre de taille est largement rependue, avec un usage massif de la pierre de Logonna, et une utilisation non systématique de la pierre de Kersanton pour les ouvertures.

Les exploitations agricoles, dispersées mais souvent regroupées en petites unités, sont composées de maisons d’habitation en rez-de-chaussée et de petites dépendances en alignement. Cette organisation de l’habitat, qui évoque le statut des habitants de paysans-marins, s’est imposée sur tout le territoire et nombre de fermes possèdent des proportions modestes. Les constructions sont systématiquement orientées au sud, et certains villages présentent plusieurs fronts bâti ressérés. Les fonctions du bâti sont alors parfois entremélées, habitat, stockage, abri pour les animaux.

L’agriculture bénéficie de larges progrès dès le milieu du 19e siècle, avec une augmentation des surfaces agricoles et, en parallèle des cultures céréalières, le développement de nouvelles cultures : pommes de terre, panais, betteraves, trèfles… Diffusant les progrès et les améliorations de l’agriculture, le Comice agricole du canton de Daoulas est créé en 1859. La situation de la population agricole, population encore largement dominante jusqu’au milieu du 20e siècle, semble être en amélioration. De la deuxième moitié du 19e siècle au début du 20e siècle, parallèlement à un mouvement de renouveau de l’habitat marqué par de nombreuses constructions de maisons neuves, la part de chefs d’exploitations et de propriétaires dans la population agricole augmente, tandis que le nombre de domestiques et journaliers agricoles diminue fortement.

Sur tout le territoire, les anciennes exploitations, dont l’organisation se devine encore sur le cadastre napoléonien de 1825, sont profondément transformées dès le milieu du 19e siècle. La rupture n’est vraiment réelle qu’au début du 20e siècle, et tout au long du 19e siècle, plusieurs modes constructifs coexistent. Les maisons de paysans-marins, encore très nombreuses, marquées par de petits bâtiments regroupés, font progressivement place à de larges exploitations privilégiant l’alignement des bâtiments – habitation et dépendances - sur un front bâti unique. Tout au long du 19e siècle, les maisons conservent des proportions modestes, à rez-de-chaussée unique, et il faut attendre la fin du 19e siècle pour que se développe de larges maisons présentant un étage habitable et une symétrie des façades selon trois travées axées autour d’une porte centrale. Ces maisons, dont la généralisation prend de l’ampleur aux alentours de 1900, s’implantent alors autant au sein des fermes, que dans les bourgs et le long des axes de communication.

Maisons ternaires

Au 19e siècle, ces maisons deviennent l’unique modèle constructif d’habitat, et on en retrouve autant au bourg de Logonna-Daoulas et Daoulas que dans les campagnes. Si le modèle le plus fréquent, dit ternaire, puisqu’il présente trois travées et trois niveaux (rez-de-chaussée, étage, comble) est largement répandu, des variantes sont nombreuses : multiples travées, maisons symétriques à simple rez-de-chaussée... Beaucoup de ces maisons sont datées, et si la typologie apparait au milieu du 19e siècle, la plupart ont été construites à partir de la toute fin du 19e siècle.

Dépendances

Etables et écuries

Bien que l’élevage des vaches et chevaux ait eu tendance à diminuer à partir du milieu du 19e siècle sur le territoire, le nombre de dépendances reste élevé et leur datation est rarement antérieure aux années 1850. La diversité des activités de la population rurale n’a pas entrainé, comme dans tout le département du Finistère, d’augmentation considérable de l’élevage comme activité principale. Si les bâtiments prennent de l’ampleur, la taille des exploitations reste encore majoritairement inférieure à 10 hectares à la veille de la Première Guerre mondiale, et la plupart des fermes comportent de 1 à 5 hectares. Les étables et écuries, construites selon les mêmes modes constructifs que l’habitat de la fin du 19e siècle, sont disposées en alignement du logis ou de manière isolée.

Granges

Les granges constituent principalement des édifices isolés du reste des bâtiments. Jusqu’au 18e siècle, celles ci sont peu fréquentes, et Claudie Le Goff note dans les inventaires après décès des « granges transportables sur l’aire », ou plus fréquemment des « granges sur pilotis ». Les méthodes courantes étant d’entasser les grains à même le sol et de les recouvrir de terres. Les pratiques évoluent dès le 18e siècle, puisque la commune de Logonna-Daoulas, qui produit quantité de céréales, voit apparaitre plus fréquemment des granges édifiées en pierre. La plupart des granges recensées, construites ou reconstruites au 19e siècle, présentent une porte charretière en pignon, et servaient à stocker les céréales, blés, seigles, froments, orges, avoines ousarasins.

Puits

Une dizaine de puits construits principalement au 18e siècle constituent des ouvrages soignés. De forme circulaire, le puits, qui n’excède pas 60 centimètres de hauteur était construits en pierre de taille de Kersanton, surmonté d’une margelle (rebord du puits) à corniche. Devenus éléments décoratifs ou abandonnés, la dizaine d’exemples recensés laisse penser que cette forme était plus fréquente. Plusieurs exemples nous renseignent sur les commanditaires. Le puits de Rungléo est situé à proximité immédiate de l’ancien manoir du 17e siècle. Les puits de Camen Bras et de Brétin, construits en 1732 et 1734, portent respectivement les inscriptions : MIYE G:CANN PTYE:I:CANN 1732 V:CANN ; MIRE:N:GUENNOU:P 1734

Porcheries

13 porcheries ont été recensées, et ces édifices ont souvent disparu. Principalement accolées en appentis à un autre édifice, elles permettaient d'engraisser un, voire deux, cochons. Au Rohou et à Guernabic Bras, deux porcheries circulaires ont été conservées.

Photographe à l'Inventaire