Comme l’ont noté Christian Millet et Daniel Sanquier, «parler d’architecture rurale dans le Trégor finistérien avant le 18e siècle est pour ainsi dire impossible tant les exploitations paysannes, comme tout lieu de vie, se sont transformées durant les siècles suivants". La deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle ont constitué une période de renouveau de l’habitat rural, traduit par de multiples ajouts, modifications, reconstructions et destructions des édifices préexistants. S’il existe quelques exceptions de constructions anciennes peu modifiées, on ne peut appréhender les constructions rurales que comme des ensembles issus d’époques successives. La deuxième moitié du 20e siècle a également été une période de modifications importantes de l’habitat rural, que ce soit au travers de modifications extérieures (ouvertures, toitures, reconstructions et réemplois de matériaux…) ou intérieures.

La confrontation de l’enquête d’inventaire avec celle de 1970 réalisée sur la commune permet souvent de retracer l’histoire de ces modifications. Si 94 anciennes fermes ont été recensées sur la commune, celles-ci renvoient à des réalités très différentes : chaque ferme forme des ensembles plus ou moins grands, constitués d’un ou plusieurs bâtiments, lieu d’habitation où se côtoient activités agricoles (cultures, stockage, élevage, maraichage…), domestiques ou économiques (travail complémentaire, tissage, couture…). Les édifices ou édicules les plus touchés par les disparitions sont les dépendances (étables, écuries, granges, puits…) qui, face à une perte d’usage et d’utilité, sont souvent en ruines ou détruites. 81 maisons ont été recensées, principalement construites entre le début du 19e siècle et le début du 20e siècle (1840-1930).

Matériaux de construction et mises en œuvre

Matériaux de construction

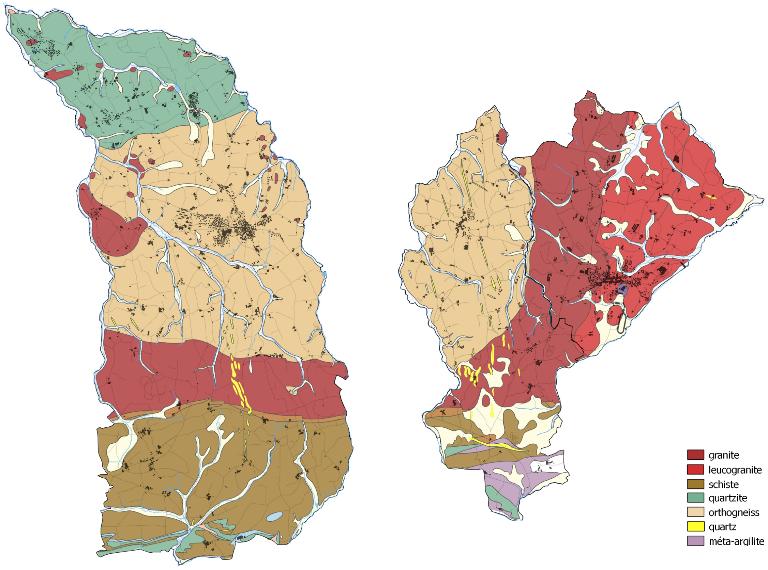

Les formes architecturales sont largement influencées par le sous-sol géologique local. L’éloignement des côtes du territoire communal, et l’absence de voies navigables, moyen privilégié pour le transport sur de longues distances, a d’autant plus forcé l’emploi de matériaux locaux sur la commune. Jusqu’au milieu du 19e siècle, face à un mauvais état général des routes et chemins et aux prix couteux des charrois, les matériaux employés dans la construction proviennent de carrières proches, dans un rayon de quelques kilomètres, plus souvent à proximité immédiate du chantier.

Abondant dans le sous-sol géologique de la commune, les granits et orthogneiss ont été massivement employés pour l’édification des constructions rurales, que ce soit en gros-œuvre (moellons et pierres de taille) ou pour des éléments structurels et de décors (saloir, cheminées, dallage, portail…). Plus généralement, on observe une association de tout venant, en fonction des ressources et contraintes locales. Dans la partie sud de la commune, la répartition géologique du sous-sol a entrainé des disparités de mise en œuvre, où l’on retrouve plus volontiers des murs en moellons de schistes et quartzites caractéristiques du flanc nord des monts d’Arrée. D’autres éléments peuvent s’insérer dans les maçonneries (quartzites, grès…), en fonction des besoins ou dans une recherche symbolique ou esthétique.

Les encadrements de portes et fenêtres sont le plus souvent constitués de pierre de taille de granite clair (granite de Guerlesquin, Plounéour-Ménez…), tandis que les toitures sont dès le 19e siècle massivement couvertes en ardoise de montagne.

De manière générale, les matériaux et mises en œuvre du gros œuvre sont hétérogènes. Il est très fréquent de retrouver des murs de moellons alliant granit et orthogneiss, schistes (principalement au sud de la commune) et d’autres matériaux moins fréquents (quartz…). Le bois est utilisé pour les charpentes, planchers et cloisonnement. A de rares exceptions près, celui-ci n’est jamais utilisé comme linteau d’ouverture, même dans les bâtiments les plus modestes. La généralisation des couvertures en ardoise au 19e siècle, qui remplacent progressivement les toitures de chaume, est liée à son extraction particulièrement intensive au nord des monts d’Arrée notamment sur Commana et Plounéour-Ménez. En 1849, dans ses statistiques agricoles en Pays de Morlaix, Jean-Marie Elouét différenciait deux types de constructions rurales : celles recouvertes de genêts ou de pailles, qui « y sont en très grand nombre et se rencontre dans tous les cantons », et celles recouvertes en ardoise, qui sont « plus communes dans [les cantons] de Plouigneau, de Lanmeur et de Saint-Thégonnec ». L’activité ardoisière du nord des monts a ainsi facilité très tôt le remplacement des couvertures de genêts. Toutefois, le genêt fut employé encore jusque dans la première moitié du 20e siècle. Mais Jean-Marie Elouet notait déjà en 1849 que « depuis quelques années, le nombre des toits en chaume tend à diminuer d'une manière sensible. Dans les nouvelles constructions rurales qui s'élèvent tous les jours sur tous les points de l'arrondissement [de Morlaix], on abandonne le système des toits en chaume et on les remplace par des toits recouverts en ardoises. Tout porte à croire, qu'à une époque très-peu éloignée de nous, les premières constructions auront entièrement fait place aux secondes. »

L’ardoise de montagne, ardoise bleu-noire et épaisse caractéristique de la région des monts d’Arrée, était posée à pureau décroissant. Dès la fin du 19e siècle, des tuiles mécaniques importées d’Angleterre sont également venues couvrir de nombreuses dépendances à moindre coût.

A partir de la fin des années 1940, le renouveau des formes architecturales et des manières de vivre est concomitant de mises en œuvre et matériaux nouveaux dans la construction : béton et parpaing de ciment enduit. Dans les années 1950-1970, emblématique d’un style « néo-breton », le granite est alors toujours utilisé, non plus en maçonnerie, mais en parement.

Formes et techniques de construction

Jusque dans les années 1850, les murs présentent quasi systématiquement des épaisseurs supérieures à 70 cm, quelle que soit la hauteur et l’ampleur du bâtiment. De nombreux exemples montrent une réelle recherche esthétique dans le traitement de maçonneries de qualité (assises régulières, joints fins, uniformité géologique…), autant dans des constructions importantes (Ar Foennec, Feunteun Goarec, Kergariou…) que dans des constructions plus modestes jusqu’aux alentours de 1800.

Aux 16e et 17e siècles, les encadrements de portes et fenêtres sont le support d’un vocabulaire architectural gothique influencé par la Renaissance.

Aux 18e et 19e siècles, les réemplois de matériaux sont fréquents, surtout pour les pierres de taille. Si ces deux siècles ont vu l’édification de nombreuses constructions sur la commune, celles-ci s’implantent quasi systématiquement à l’emplacement ou à proximité immédiate de bâtiments préexistants. Nombreux sont les corps de fermes ou dépendances incorporant dans leur mise en œuvre des éléments plus ancien, facilement identifiables : encadrement de portes ou pierres datées réemployés dans les chainages d’angles ou les maçonneries, pierres d’encadrement mal ou partiellement remontées…

A partir du milieu du 19e siècle, l’épaisseur des murs tend à se réduire vers 50-60cm et les maçonneries perdent en qualité, dû à l’apparition de matériaux standardisés pour les encadrements et chainages d’angle (pierres de tailles de granit d’assise régulière d’environ 30 cm), et la généralisation des enduits de façades qui cachent les maçonneries. Les ouvertures sont systématiquement traitées en « harpe » régulière. Au début du 20e siècle, et surtout dans les années 1920-1930, les linteaux de portes et fenêtres présentent généralement une forme en fronton.

La période du milieu du 19e siècle au début du 20e siècle (1840-1930) est alors la période de construction la plus présente sur le territoire.

Dates portées

Les édifices présentent peu de dates portées, 13 ont été recensées : 1580 ; 1675 ; 1720 ; 1738 ; 1760 ; 1820 ; 1829 ; 1834 ; 1836 ; 1837 ; 1848 ; 1877 ; 1878.

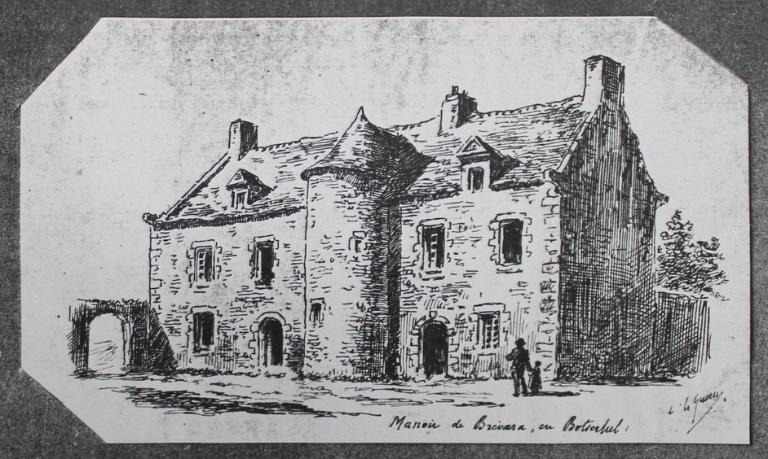

La construction rurale antérieure au 19e siècle

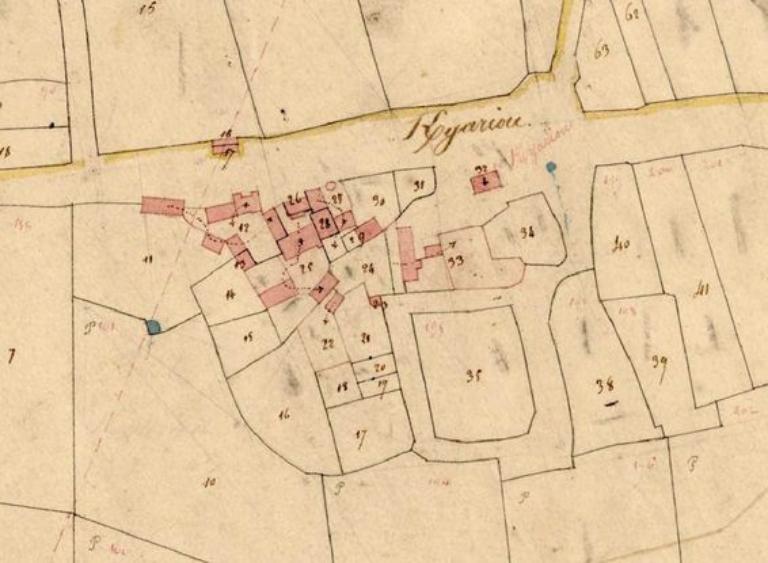

La commune ne conserve aucun exemple de manoirs. Six manoirs sont attestés par les sources : l’ancien château de Kergariou, dont il reste les vestiges d’une motte castrale cernée de douves et les manoirs des terres nobles de Blévara, Le Foennec, Lostanvern, Keraël et Keranguen. Les manoirs de Blévara et de Keranguen existaient encore au début du 16e siècle. Des maisons nobles ont dû exister à Kerbizien et Feunteun Goarec. Les ensembles de Kergariou et Feunteun Goarec présentent encore des édifices datant des 17e et 18e siècles. L’ancienne ferme de Ar Foennec est intéressante, puisqu’elle réutilise dans sa mise en œuvre des pierres provenant probablement de l’ancien manoir. A Blévara, la ferme présente plusieurs dépendances (grange, étable) avec des mises en œuvre et ouvertures datables du 16e siècle. Le château de Keraël, beaucoup modifié durant la deuxième moitié du 20e siècle (abaissement d’un étage), a été construit au milieu du 19e siècle à l’emplacement d’un ancien logis noble. L’emprise des édifices anciens est visible sur le cadastre napoléonien. Les constructions antérieures au 19e siècle sont Kerreur, le Run (grange), Poulguinen Huella, Quinquis Huella, Troumoulouarn, Coz Porziou, Kerzouézou (dépendance 16e). La construction rurale antérieure à la fin du 18e siècle est rare sur la commune, et plusieurs exemples repérés durant l’enquête de 1970 ont été fortement modifiés ou ont disparu. Toutefois, le nombre d’éléments datables de la deuxième moitié du 17e siècle et du 18e siècle est tout à fait sous-estimé dans le recensement du patrimoine réalisé sur la commune. Les nombreuses modifications des siècles suivants en étant la cause principale. Le recensement du patrimoine réalisé en 1970 montre que plusieurs bâtiments de cette période ont disparu (dépendances à Kerambellec, ferme de la Ville Neuve, maison de Guernélohet, dépendances à Lesconais…), et surtout que les modifications des ouvertures de portes et fenêtres rendent difficiles leur datation. L’alignement de Gars ar Roué, fortement remanié, présente une disposition et des ouvertures de la deuxième moitié du 16e siècle. Intégrées dans des reconstructions successives, une maçonnerie et des ouvertures du 16e siècle se retrouvent également à Kerzouézou. L’ancienne ferme de Troumoulouarn est un parfait exemple de patrimoine ancien totalement remanié.

Organisation spatiale des exploitations

Fermes à Porz Clos

En 1849, J-M Elouet constatait dans l’organisation des exploitations rurales du Pays de Morlaix que « la maison manale, l'écurie et l'étable se trouvent souvent sur la même ligne et sont séparées entre elles par des pignons. » et que « le plus ordinairement, l’écurie et l’étable se trouvent placées derrière et de chaque côté de la maison manale, de manière à former une cour. Dans ces sortes de construction, la grange est séparée des autres constructions par l’aire à battre ou le paillier". De ces deux descriptions d’organisation d’exploitations rurales qu’il juge assez représentatives pour les généraliser à l’ensemble du Pays de Morlaix, la première se retrouve fréquemment sur la commune de Botsorhel, quant à la deuxième, elle a aujourd’hui pratiquement disparu. L’étude du cadastre napoléonien nous montre en effet qu’en 1838, le nombre d’unités présentant trois à quatre bâtiments agencés de manière à former une cour fermée est d’au moins 43. 12 de ces unités sont formés de quatre bâtiments délimitant une cour entièrement close, tandis que 31 d’entre elles sont formées de trois bâtiments agencés en « U ».Ces dispositions anciennes ont presque toujours disparu aujourd’hui, les exemples existants ayant peu évolué étant conservés à Gars ar Roué, Feunteun Goarec, et Trohom. Aucune ferme à cour entièrement close ne subsiste. L’ancienne ferme de Feunteun Goarec, dont les parties les plus anciennes remontent au 16e siècle, dispose de deux dépendances (étable, écurie) face à face en retour d’équerre à l’arrière du logis, formant une cour étroite et allongée. Plusieurs exemples montrent que la cour pouvait être close par un portail en pierre. Dans la majorité des cas, seule la maison d’habitation subsiste aujourd’hui, les bâtiments réservés anciennement pour l’élevage et l’agriculture ont été démolis. Des exemples existaient encore dans les années 1970 à Feunteun Goarec Bihan, Lesconais, Poulguiven Huella, le Gollot, Trohom.

Des autres types d’organisation des exploitations, le plus souvent, les dépendances sont placées en alignement du logis, dans la continuité des murs pignons. La maison d’habitation peut également se placer perpendiculairement aux dépendances, selon une disposition en « L ». C’est surtout au 19e siècle que les exemples sont les plus nombreux. D’autres formes échappent à toute règle et semblent plus correspondre à des contraintes foncières ou topographiques. Il n’existe que peu d’exemples de logis mixte sur la commune. Toutefois, les nombreuses reconstructions du 19e siècle ne permettent pas de connaitre précisément l’organisation ancienne des exploitations.

Fermes au 19e siècle sur fonds plus ancien

Si le 19e siècle est une période de forte construction, aucune ferme n’est alors construite ex-nihilo. Les édifices, maisons et dépendances, sont construits à l’emplacement ou à proximité immédiate de bâtiments préexistants, entrainant de nombreuses reconversions. Il est également très fréquent de ne modifier que les façades seules, par l’agrandissement des ouvertures. Certaines fermes nouvelles intègrent des dépendances anciennes dans leurs nouveaux plans ou réinvestissent les anciennes habitations pour les transformer en dépendance pour animaux. C’est le cas pour la ferme de Kergreac’h, dont l’habitation actuelle était insérée encore en 1838 dans un ensemble d’édifices aux fonctions diverses (dépendances, habitations) agencé de manière à former deux cours fermées. Si les bâtiments nord du 18e siècle subsistent (étable, habitation, écurie), la destruction de plusieurs dépendances au sud et le remaniement de la maison d’habitation suivant un modèle ternaire ont entrainé l’ouverture de la ferme vers le sud et le reclassement de l’ensemble des bâtiments d’exploitation. A l’arrière de l’édifice, une ancienne habitation datée 1834 a ainsi été transformée en étable. Au hameau de Quinquis Helary, seules les dépendances ont été conservées lors de la reconstruction des maisons d’habitation dans la deuxième moitié du 19e siècle (l’une d’elle est datée 1877). Le même phénomène s’observe à la ferme de Coz Castel.

Certaines constructions du 19e siècle ont également remplacées entièrement d’anciennes fermes. A Kerbalien, la maison à avancée datée 1848, et ses dépendances (puits, grange, porcherie, étable…) ont totalement remplacé une ferme à porz clos. L’ancienne étable au sud, dont les ouvertures ont été remaniées au milieu du 19e siècle, en est le seul vestige. A Kerbizien, la grande maison d’habitation à grand appareil régulier de granite s’est implantée à côté d’une ferme présentant une disposition à cour fermée, aujourd’hui disparue.

Les réemplois de matériaux

Les remplois de matériaux sont fréquents, tout du moins pour les 18e et 19e siècles. Qu’il s’agisse de la construction d’une petite dépendance, ou de la reconstruction entière d’un bâtiment, les pierres d’anciens édifices sont souvent réemployées, entrainant des mises en œuvre particulières, parfois étonnantes. Ces remplois sont également parfois trompeurs, intégrant des pierres de taille provenant d’anciens manoirs ou portant des dates antérieures.

Organisation spatiale des exploitations dans la « montagne »

Implantés dans la « montagne », les villages de toute la moitié sud de la commune présentent une organisation plus concentré de l’habitat. L’isolement de cette partie du territoire communal a entrainé une dispersion plus accrue des exploitations tout en poussant au regroupement. Une large zone au sud de la commune est ainsi totalement dépeuplée. En 1846, à eux seuls, les villages de Guernélohet, Pen ar Rest et Créac’h Pluhen comptaient 39 maisons et 187 individus , soit presque 14% de la population rurale (hors bourg, qui comptait alors 187 individus). Ces villages comptaient encore chacun jusqu’au début du 20e siècles une centaine d’habitants. Jusqu’à la Révolution, le mode d’exploitations des terres y était alors dominé par les quevaises dépendant de l’abbaye du Relecq à Plounéour-Ménez. Hérité du Moyen Age, ce système d’exploitation permettait d’attirer de nouveaux colons sur des territoires aux terres difficiles, dominés par les landes et terres incultes des monts d’Arrée, et favorisait les défrichements. Les terres, louées mais transmissibles par héritage au plus jeune des fils, étaient souvent exploitées en commun et ont participé à la mise en place de petites unités agricoles regroupées en village. La majorité des habitations, qui ont pour la plupart été reconstruites au 19e siècle, prennent la forme de petites maisons à un seul niveau sous comble parfois avec une avancée. Ces dispositions sont très nettes aux hameaux de Créac’h Pluhen et Pen ar Rest. A Guernélohet, les édifices sont plus imposants mais remontent tous à la deuxième moitié du 19e siècle. Le système de la quévaise fut interdit à la Révolution, considérant que cela se rapprochait du système féodal. Progressivement abandonné au cours du 19e siècle, cette organisation d’habitat tend à disparaitre et de nombreuses maisons ont disparu ou sont aujourd’hui à l’état de ruine.

Les superpositions de datations

La définition de l’organisation des exploitations sur la commune de Botsorhel reste partielle tant les reconstructions du 19e siècle ont bouleversé les structures anciennes et les modifications et disparitions de la fin du 20e siècle ont été importantes. L’adoption du logis indépendant, dont les très nombreuses maisons de type « ternaire » attestent, s’est développée de manière uniforme sur tout le territoire, suivant un mouvement régional et national. Peu de fermes n’ont alors pas été transformées au cours du 19e siècle.

Typologies des formes d’habitat rural

La maison à escalier droit extérieur en façade

Attestée dès le 16e siècle et jusqu’au 18e siècle, les maisons à escalier droit extérieur en façade sont liées à un agencement de l’habitat particulier : les deux pièces superposées, avec chacune une cheminée, ont un accès séparé. La maison de Kergariou, de la fin du 16e siècle ou du 18e siècle, est un exemple caractéristique de ce type d’habitat que l’on retrouve fréquemment dans la région. Il semble que pour une partie de ces édifices, le premier étage a pu occuper une fonction symbolique et d’apparat, associé parfois à une maison de prêtre. A Kergariou, les témoignages locaux rapportent que le rez-de-chaussée était occupé par une bergerie, dispositions qui n’était probablement pas la fonction d’origine.

La maison à avancée : un espace et une architecture construits par et pour le mobilier

Les maisons à « avancée » ( kuz-taol ou cache-table en breton), sont nombreuses sur la commune et sont sans nul doute le patrimoine le plus emblématique des monts d’Arrée. 22 édifices ayant cette disposition ont été ainsi recensés sur la commune. 2 maisons à avancée recensées en 1970 ont disparu. Construites dans une large période du 17e au début du 20e siècle, ces maisons se retrouvent dans un secteur géographique large du nord de la Cornouaille, du Léon et du Trégor finistérien. Le nombre peu élevé de cette typologie sur la commune, comparativement à des communes plus à l’ouest (Plougonven, le Cloître, Commana…), montre bien la limite géographique de la typologie qui disparait progressivement vers les Côtes-d’Armor. J-M Elouet, en 1849, notait déjà que « dans presque toutes les fermes, la maison manale présente une aile qu'on désigne dans le pays [de Morlaix] par le nom de cuz-dol (cache-table). Cette aile, qui se trouve constamment sur la façade et du côté de la cheminée est pourvue d'une petite croisée dans son pignon et est destinée à recevoir la table commune où la famille prend ses repas. » Véritable « mode » constructive durant plus de trois siècles, l’intégralité de ces avancées sur la commune servait à accueillir une table et des bancs. C’est d’ailleurs une disposition que l’on retrouve majoritairement, quelle que soit l’époque de construction : l’avancée à pignon munie d’une niche servant de vaisselier et d’une petite fenêtre est située du côté de la cheminée, de l’autre côté de laquelle se situe le kuz-gwele (« cache-lit »), renfoncement dans le mur permettant d’accueillir un lit-clos. Différents éléments de mobilier (lits-clos, vaisselier, armoire…) structurent ainsi l’espace d’habitation constitué en rez-de-chaussée d’une pièce unique. Celle-ci est ainsi séparée en deux parties, l’une centrée autour du foyer de la cheminée, lieu de vie, et de l’autre côté de la pièce, une partie réservée au stockage, voir dans certains cas aux animaux. Si le type existait dès les 17e et 18e siècles (Kerdréouret, Kergariou, Kerreur, le Quinquis), toutes les autres maisons recensées ont été reconstruites au milieu du 19e siècle.

Les maisons de type « ternaire »

Dès le 18e siècle, une nouvelle forme d’habitat apparait notamment dans les milieux urbains, basée sur une rationalisation et une symétrie des façades, selon un modèle « ternaire » (les façades présentent le plus souvent trois travées symétriques axées sur une porte centrale). Limitrophe de Botsorhel, la ville de Guerlesquin fait ainsi figure de précurseur de par ses nombreuses maisons du 18e siècle suivant cette disposition. A Botsorhel, seule la maison au sud du bourg montre une apparition timide du type vers la fin du 18e siècle (rue de Ker Izella). 103 maisons de type « ternaire » ont été recensées sur la commune, construites entre le début du 19e siècle et le début du 20e siècle, dont 45 présentant un étage, 47 à rez-de-chaussée sous comble, et 11 s’inspirant du modèle mais présentant plus de trois travées. Le bourg est particulièrement surreprésenté puisque il possède à lui seul 37 maisons de ce type. Lié à différents facteurs économiques, sociaux et culturels, ce nouveau modèle architectural va devenir le modèle unique des nouvelles constructions d’habitat sur la commune dès le milieu du 19e siècle, et jusque dans les années 1930. L’augmentation de la population rurale (la commune compte plus de 1600 habitants au milieu du 19e siècle, dont 200 habitants au bourg, presque le double par rapport au début du siècle) et l’amélioration des techniques agricoles entrainent un renouveau quasi généralisé des constructions rurales. Le goût pour la symétrie et la recherche de lumière -par la mise en place d’ouvertures plus grande- est également lié à la généralisation de la fenêtre à petits bois et vitres. De même, les phénomènes d’industrialisation, l’amélioration des voies de communication et l’apparition du chemin de fer à la fin du siècle amènent à l’utilisation de matériaux standardisés et importés. Enfin, c’est surtout les normes hygiéniste et la séparation de plus en plus marquée des Hommes et des animaux, qui poussent à la construction d’édifices exclusivement réservés à l’habitat, rompant nettement avec les pratiques anciennes. Sur tout le territoire communal, il est fréquent que ces nouvelles maisons s’implantent donc à proximité ou sur des fermes préexistantes. L’apparition d’un nouveau logement étant souvent synonyme d’un déclassement des anciennes habitations au sein d’une même ferme en dépendance pour les animaux. Quelques maisons sont cependant construites ex-nihilo durant la période, le long des axes de communication (principalement sur la route reliant Plouigneau à Guerlesquin), et sont à rapprocher des maisons de bourg dont la fonction commerciale est clairement affichée en rez-de-chaussée.

Les dépendances

Granges

40 granges ont été recensées sur la commune. 13 granges présentent une porte charretière en mur gouttereau, le reste présentant une ouverture en pignon, disposition classique au 19e siècle. Le plus souvent, l’ouverture est formée par l’absence d’un mur pignon. La totalité des granges sont datables du 19e siècle, ou ont été trop fortement modifiées pour permettre une datation.

Puits

20 puits ont été recensés sur la commune. Le taux de disparition de ces dispositifs d’accès à l’eau autrefois vitaux, devenus simples ornements décoratifs ou désaffectés, est considérable compte tenu de l’importance de l’habitat rural sur la commune. Une très large partie de ces éléments est aujourd’hui à l’abandon. La totalité des puits est construite en moellons ou pierres de taille de granit et orthogneiss. La forme la plus courante est un couvrement à fronton et toiture en ardoise. Seuls 4 puits sont couverts par une simple dalle de schiste. Le puits de Quinquis, daté 1720, semble être le plus ancien, le bâtiment sur lequel il est adossé étant postérieur à sa construction. Le puits de Coz Castel présente une petite niche intérieure associée à une rigole permettant un écoulement de l’eau directement dans une auge en pierre, posée à côté du puits. Le nombre de puits non accessibles, disparus ou partiellement envahis par la végétation ne permet pas de savoir si le dispositif était plus fréquent. Toutefois, cette disposition se retrouve fréquemment dans les communes avoisinantes, notamment à Plougonven.

Porcheries, étables et écuries au 19e siècle

100 crèches à vaches ou à chevaux et 30 porcheries ont été identifiées dans les 94 fermes recensées sur la commune. L’évolution des usages rend cependant parfois compliqué la compréhension de l’usage de certaines dépendances (reconversions, anciennes parties habitables, ruines, édifices trop modifiés…).

Les dépendances dont la datation est antérieure au 19e siècle sont rares. Les très nombreuses dépendances recensées montrent l’importance que l’élevage des porcs, vaches et chevaux à pris au cours du 19e siècle. En 1851, 878 personnes sont recensées comme actives sur la commune (agriculture, industries et commerces, professions libérales…) auxquelles sont rajoutés mendiants, vagabonds (198 individus), enfants en bas âge (449 individus), domestiques hors agriculture… pour une population totale de 1615 habitants. 280 propriétaires cultivateurs, fermiers, fermiers propriétaires, fermiers faisant en même temps un autre état, métayers ou colons sont recensés, auxquels il faut ajouter 190 journaliers et 198 domestiques attachés à une exploitation, soit un total de 668 recensés ayant une profession principale agricole. La part de la population active vivant de la terre est alors de 76%.

D’après J-M Elouet, entre 1811 et 1846, le nombre de bovins a fortement augmenté dans tout l’arrondissement de Morlaix passant de 45 556 têtes à 60 637. La commune de Botsorhel comptait alors 775 bovins en 1836 (dont 564 vaches), puis 1491 en 1846 (le nombre de vaches passant à 1174). De même, le nombre de chevaux a plus que doublé dans le même arrondissement entre 1813 et 1846, comptabilisant 191 chevaux pour Botsorhel en 1825 puis 324 en 1846. La commune compte en 1846 146 porcs, et J-M Elouet note que « le commerce qui s'en fait à Morlaix est très-considérable. D'après les renseignements qui nous ont été fournis par des hommes dignes de foi, on évalue à 15 000 têtes le nombre des porcs qu'on exporte annuellement de notre port. Ils proviennent généralement de Saint-Jean-du-Doigt, de Plouégat-Moysan, du Ponthou, de Plouigneau, de Botsorhel, etc., etc., et de quelques communes des arrondissements de Lannion et de Guingamp (Côtes-du-Nord). Ces animaux se vendent depuis l'âge d'un an jusqu'à 15 mois. On les embarque pour tous les ports de France et particulièrement pour le Havre. La plus grande partie est destinée aux approvisionnements des navires et principalement de ceux qui font la pêche de la morue et celle de la baleine. On en expédie aussi beaucoup en Algérie. »

La multitude de petites exploitations agricoles permet cependant de nuancer ces chiffres : on trouve rarement de fermes possédant plus de 3 ou 4 vaches, 1 ou 2 chevaux et porcs. La forme des dépendances, nombreuses, en atteste : les crèches à vaches et chevaux sont petites ; les porcheries, très basses, permettent « d’engraisser » un, voire deux cochons. Construits de manière isolée ou en alignement de la maison, les procédés de constructions sont les mêmes que dans l’habitat du 19e siècle : chainage d’angles, ouvertures de portes et fenêtres sont traités en pierres de taille de granit agencées en harpe. Durant toute la période, les crèches à vaches suivent le plus souvent un modèle fenêtre-porte-fenêtre, qui rappelle un modèle ternaire en vogue au 19e siècle. Les ouvertures sont le plus souvent réduites à de simples jours dont le rôle est autant la recherche de lumière que l’aération.

Les porcheries constituent une forme à part : de petites dimensions, elles sont le plus souvent placées en prolongement d’un mur pignon. Si quelques-unes sont placées en appentis, la plupart sont construites avec un toit à deux pans couvert en ardoise. Ces petits bâtiments sont alors fragiles et beaucoup ont disparu.