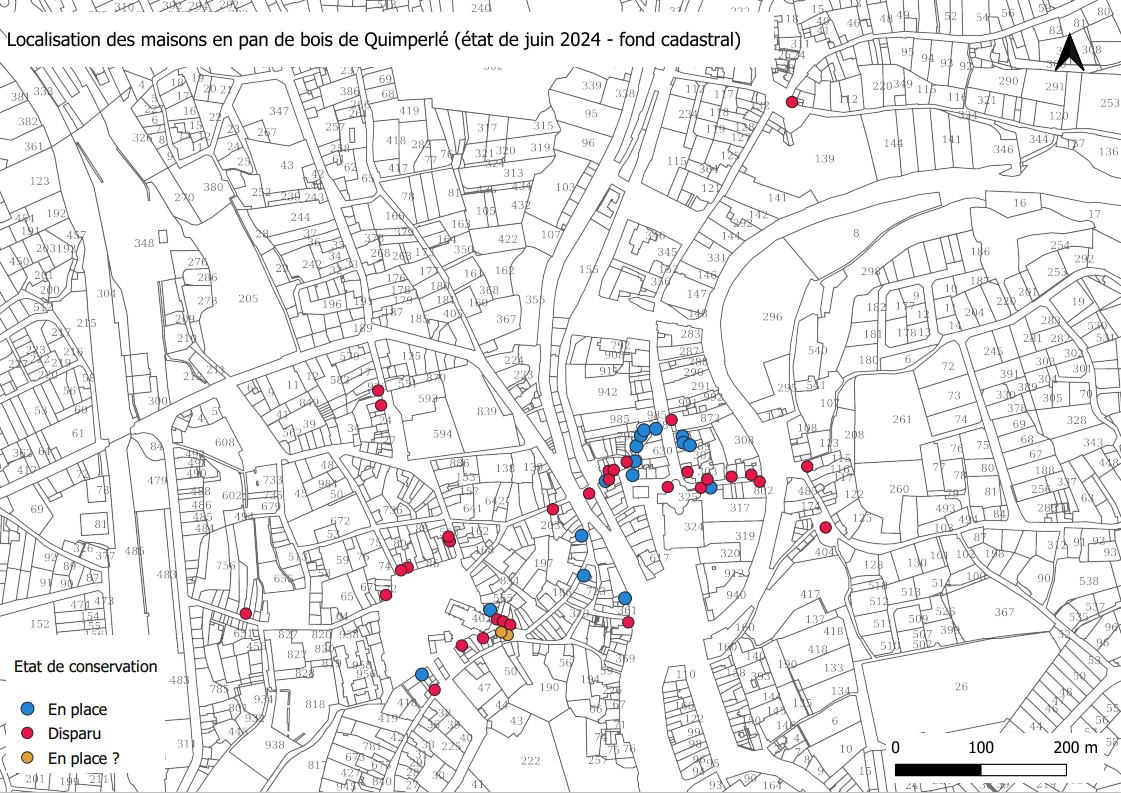

De la centaine de maisons à pan de bois que comptait Quimperlé à la fin du 17e siècle, seules une quinzaine de maisons sont aujourd’hui toujours en élévation. D’abord victimes des incendies au 17e siècle puis des plans d’alignement et d’embellissement aux siècles suivants (1774, 1822, 1928), elles font l'objet de premières mesures de protection assez tardivement. A partir de 1928, la commission des Monuments Historiques impose en effet des premiers classements, à la suite d'un conflit l'opposant au conseil municipal. La plus grande partie des destructions concerne la ville haute, où le corpus s’est réduit à quatre unités, alors que les sources disponibles permettent d’envisager une large prédominance de cette technique de construction pour la place Saint-Michel, les rues voisines et la rue Savary. Néanmoins, bien qu’une douzaine de maisons subsistent alentour de l’ancienne abbatiale Sainte-Croix, celles-ci ne constituent que le reliquat d’un ensemble nettement plus important. La documentation iconographique disponible permet enfin de considérer une variété plus grande de volumes, de techniques et de décors.

- enquête thématique régionale, Architecture urbaine en pan de bois

-

Aires d'étudesBretagne

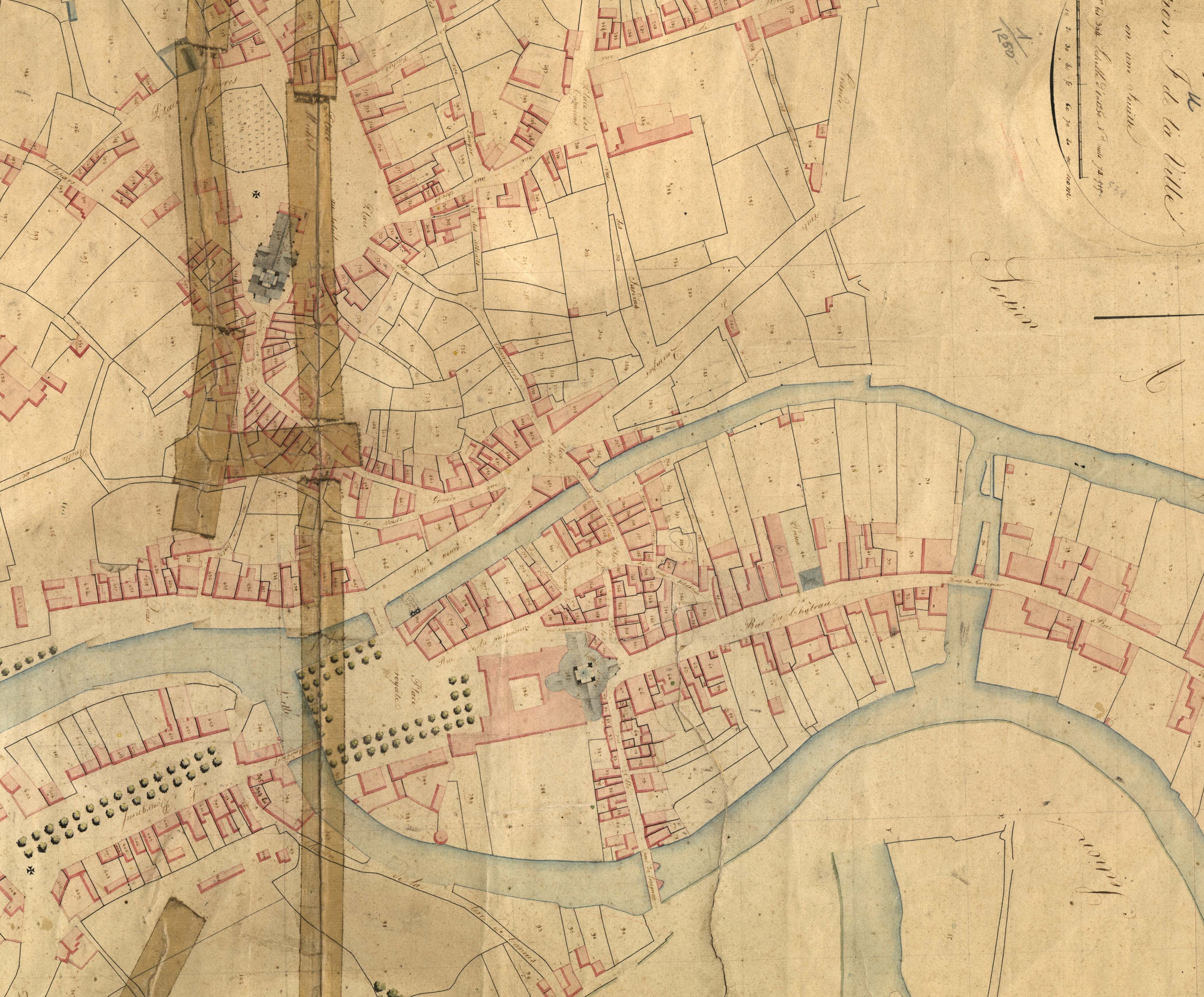

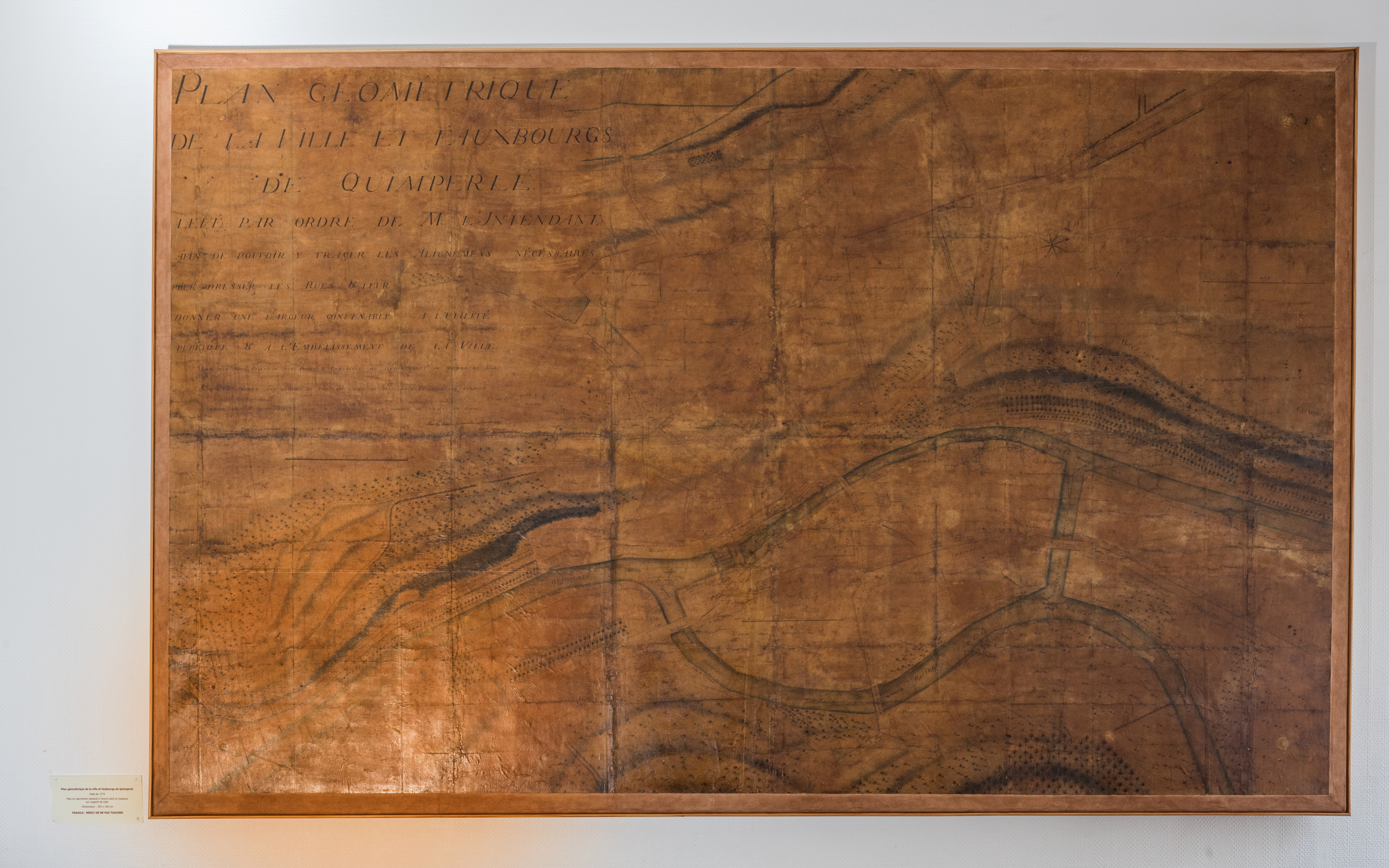

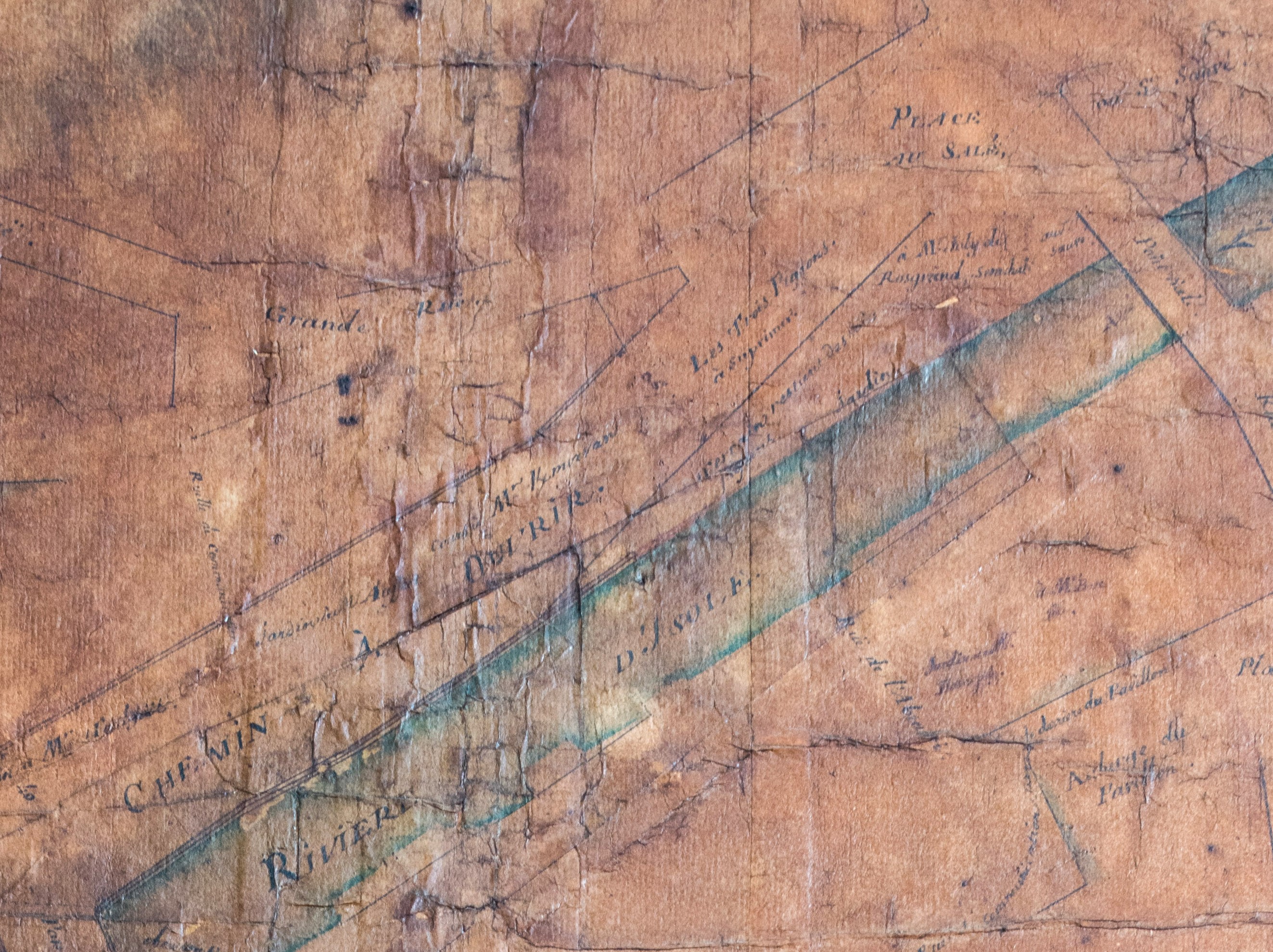

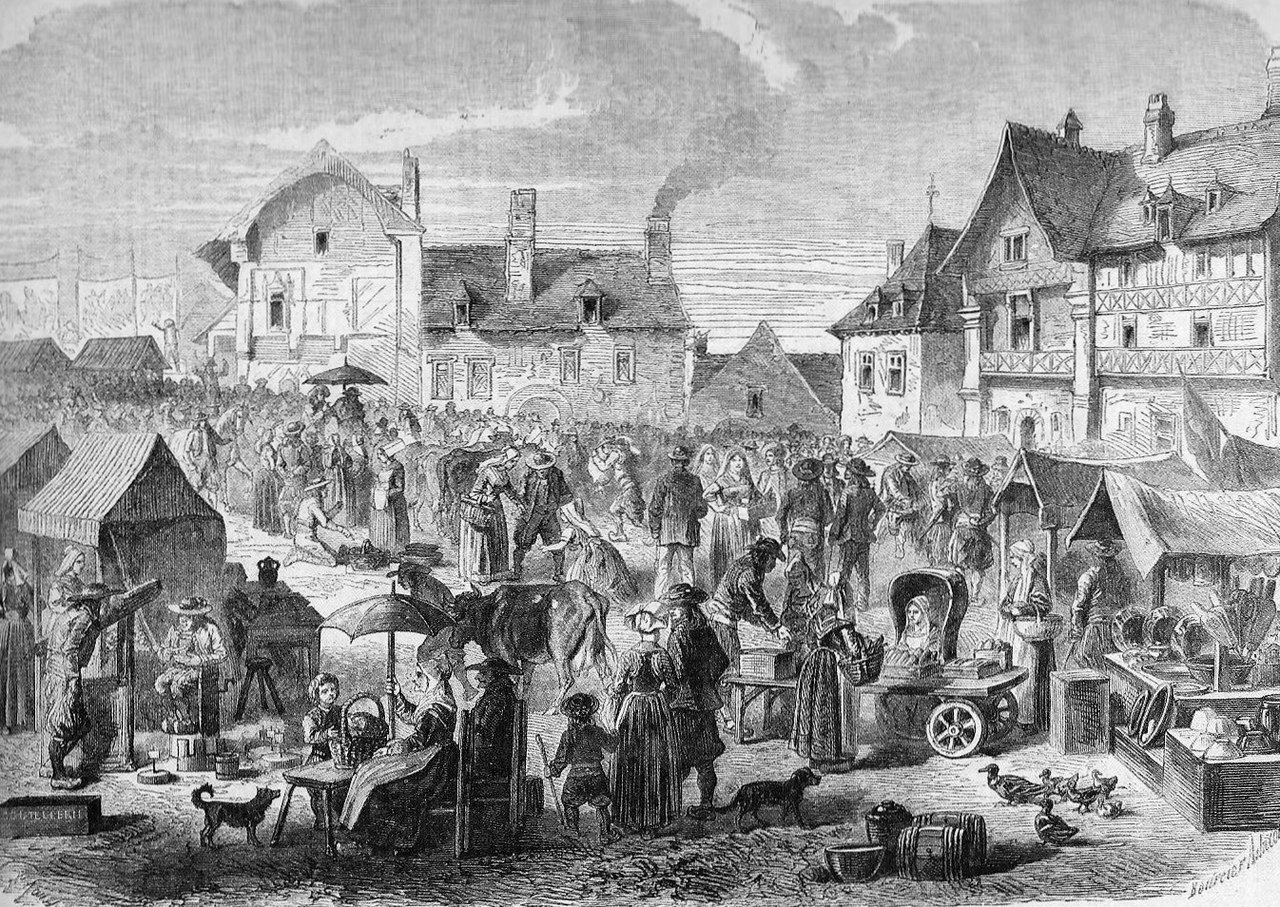

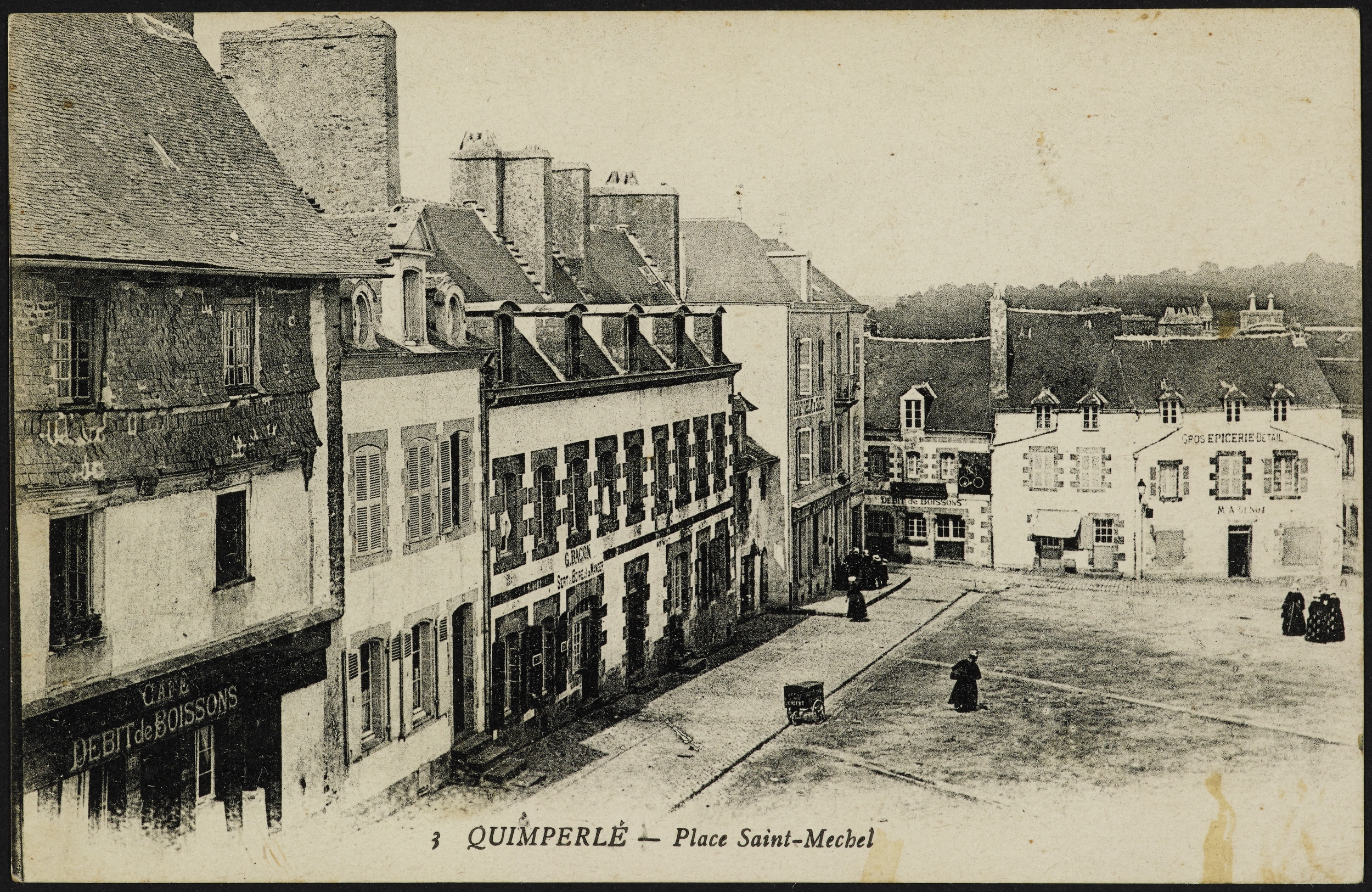

L’architecture à pan de bois de Quimperlé souffre au 17e siècle, à l’instar d’autres villes bretonnes, d’une succession d’incendies. Le plus important d’entre eux, selon les sources, a eu lieu à la Pentecôte de l’année 1654. Il a entraîné la destruction d’une « cinquantaine de maisons dans le quartier du Gorréguer » selon certains témoignages liés aux pratiques votives consécutives, identifiées lors de pèlerinages au sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray. Ces incendies amènent les autorités municipales à acquérir en juillet 1685 « cents seaux de cuir, des crochets de fer, des câbles et autres choses pour prévenir les progrès des incendies ». On envisage à partir du deuxième quart du 18e siècle les premières mesures d’élargissement des rues et d’alignement des façades, qui aboutissent en septembre 1774 à l’élaboration d’un premier « projet d’embellissement » de la ville accompagné d’un plan levé par l’ingénieur des Ponts & Chaussées Julien-Barthélémy David, sur ordre de l’intendance. Le conseil municipal est alors doté d’un outil persuasif face aux contestations des propriétaires « qui ne suivent dans leurs alignements que leurs caprices et leurs fantaisies ». Si plusieurs recommandations de l’ingénieur David ne semblent pas suivies d’effets, la place Saint-Michel subit d’importants remaniements : l’alignement au sud-ouest de l’église Notre-Dame est percé d’ouvertures et plusieurs maisons au nord de cette églises sont abattues. La « rue au soleil », jalonnée de maisons de « boisage et terrasse » devient « place au soleil » dans les documents ultérieurs, où elle constitue dès lors un élargissement de la place Saint-Michel. Dix ans plus tard, le quimperlois Jacques Cambry remarque que dans la ville haute, "dans les environs de la place au soleil des maisons abattues, abandonnées, par la putridité qu’elles exhalent, nuisent à l’air pur qu’on pourrait respirer sur les hauteurs". A la même période, on dégage les abords de l’Isole sur son flanc ouest afin de faciliter la pénétration de la route de Quimper dans la ville.

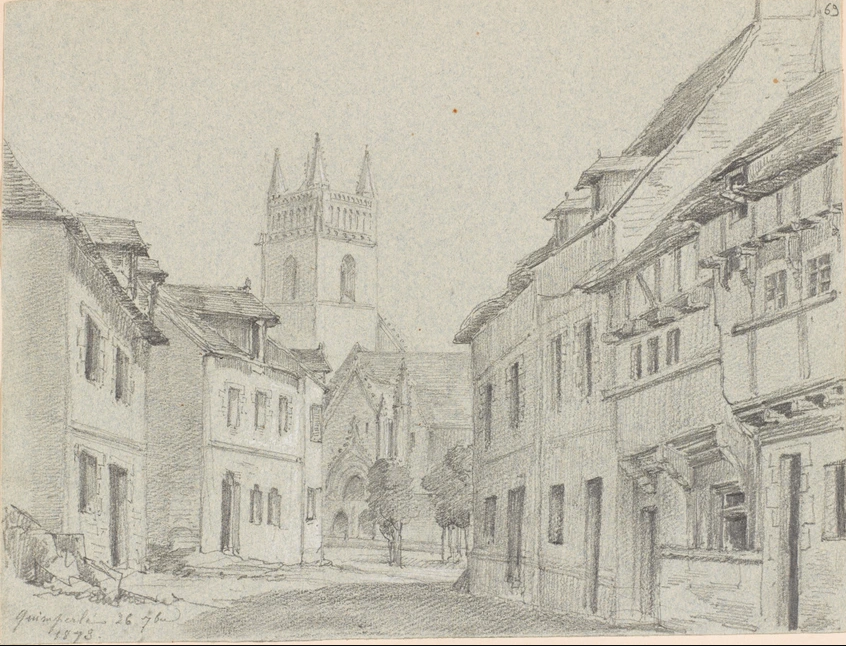

Avec l’adoption d’un nouveau plan en octobre 1822, de nouveaux alignements frappent les maisons alentour de l’église Notre-Dame, au nord de la place Saint-Michel et dans la rue Savary. Les destructions rythment alors l’ensemble des décennies du 19e siècles, mais restent cantonnées dans la basse ville aux abords de l’Isole (ancienne place au Salé, aujourd’hui disparue). Si la chute de la tour de Sainte-Croix en mars 1862 entraine une reconstruction qui sacrifie « deux maisonnettes » à l’entrée de la rue Ellé et les « masures » adossées au sanctuaire, deux décisions du conseil municipal entrainent la suppression de deux groupes de maisons : le « petit quartier » détruit en 1877 devient la place Hervo qui accueillera les halles et l’angle sud-ouest de la place Saint-Michel accueille un important hospice civil à l’endroit où se trouvait précédemment le quartier du jeu de paume. Le « Quimperlé venu au monde pour être un sujet d’aquarelle » de Flaubert, qui s’émerveille des décors de maisons en bois sculpté lors de son voyage de 1847 est alors déjà sérieusement entamé.

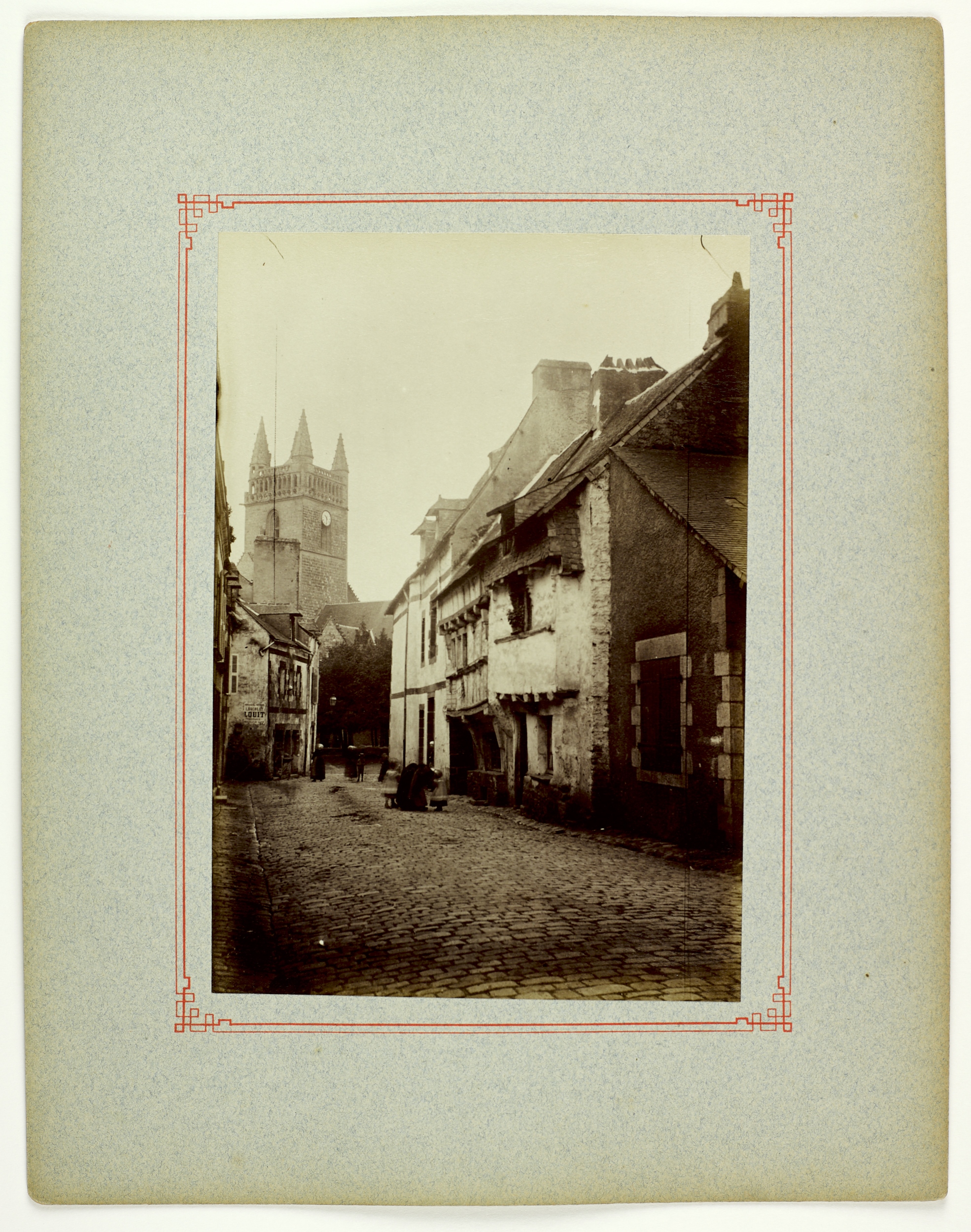

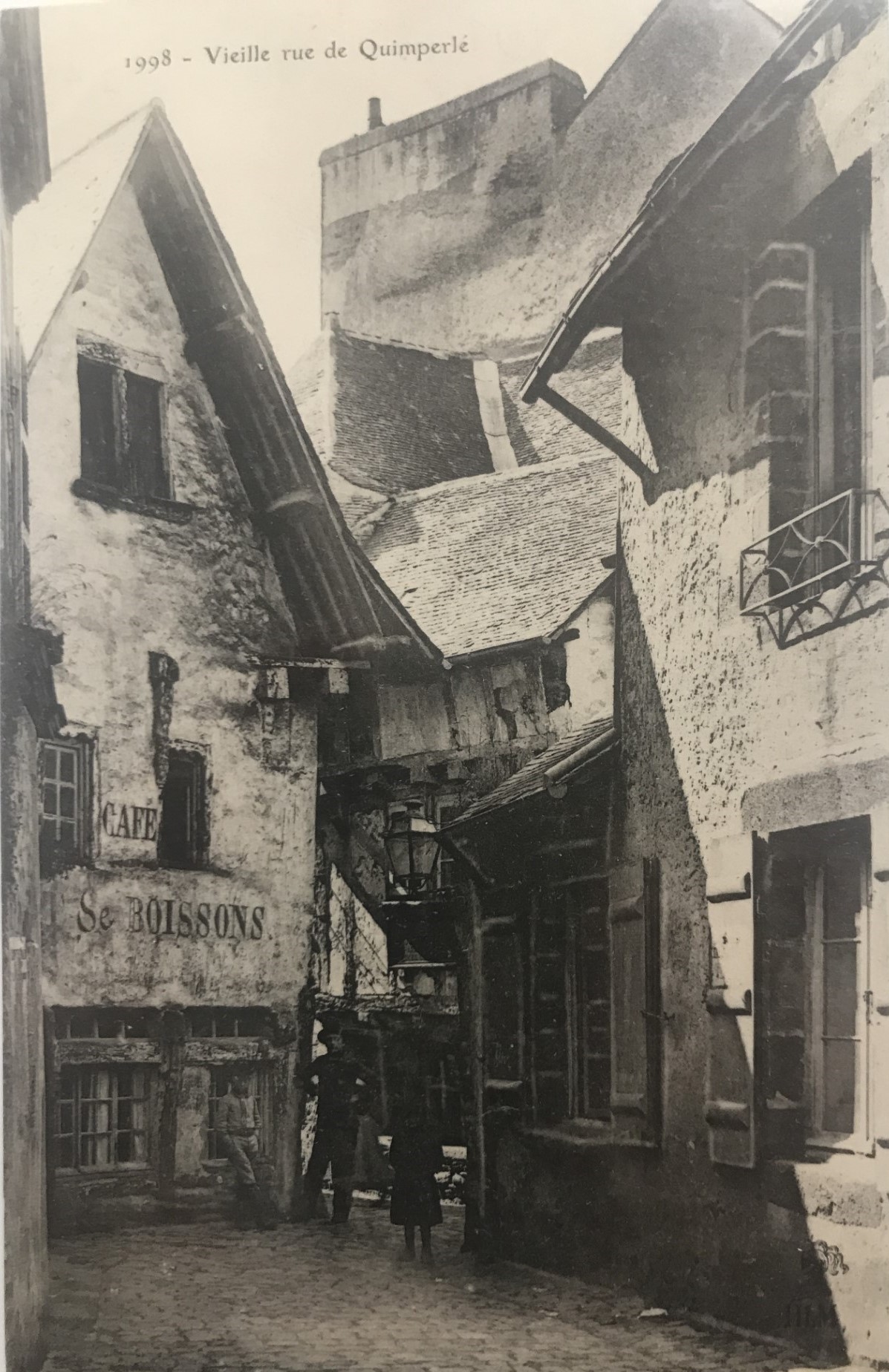

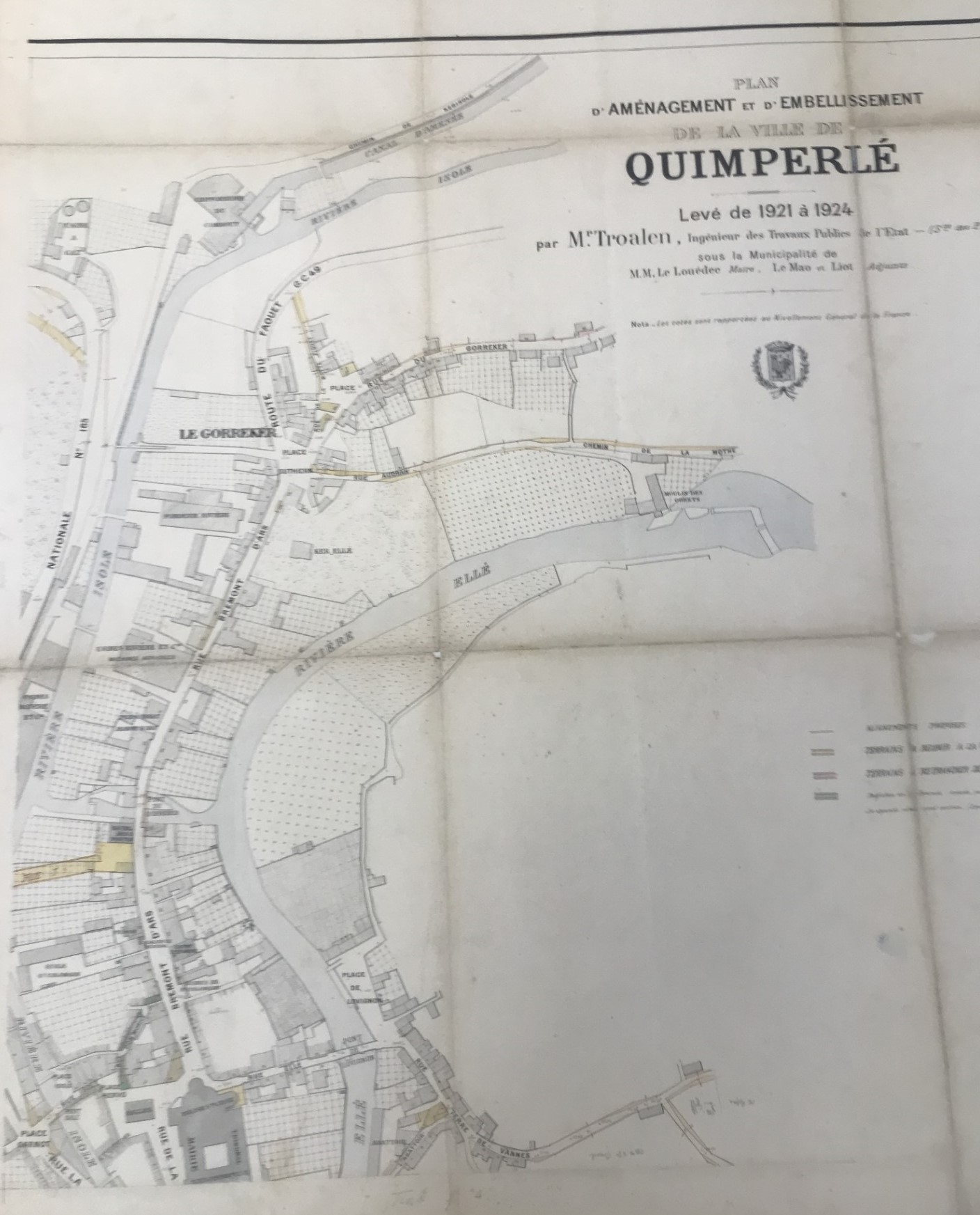

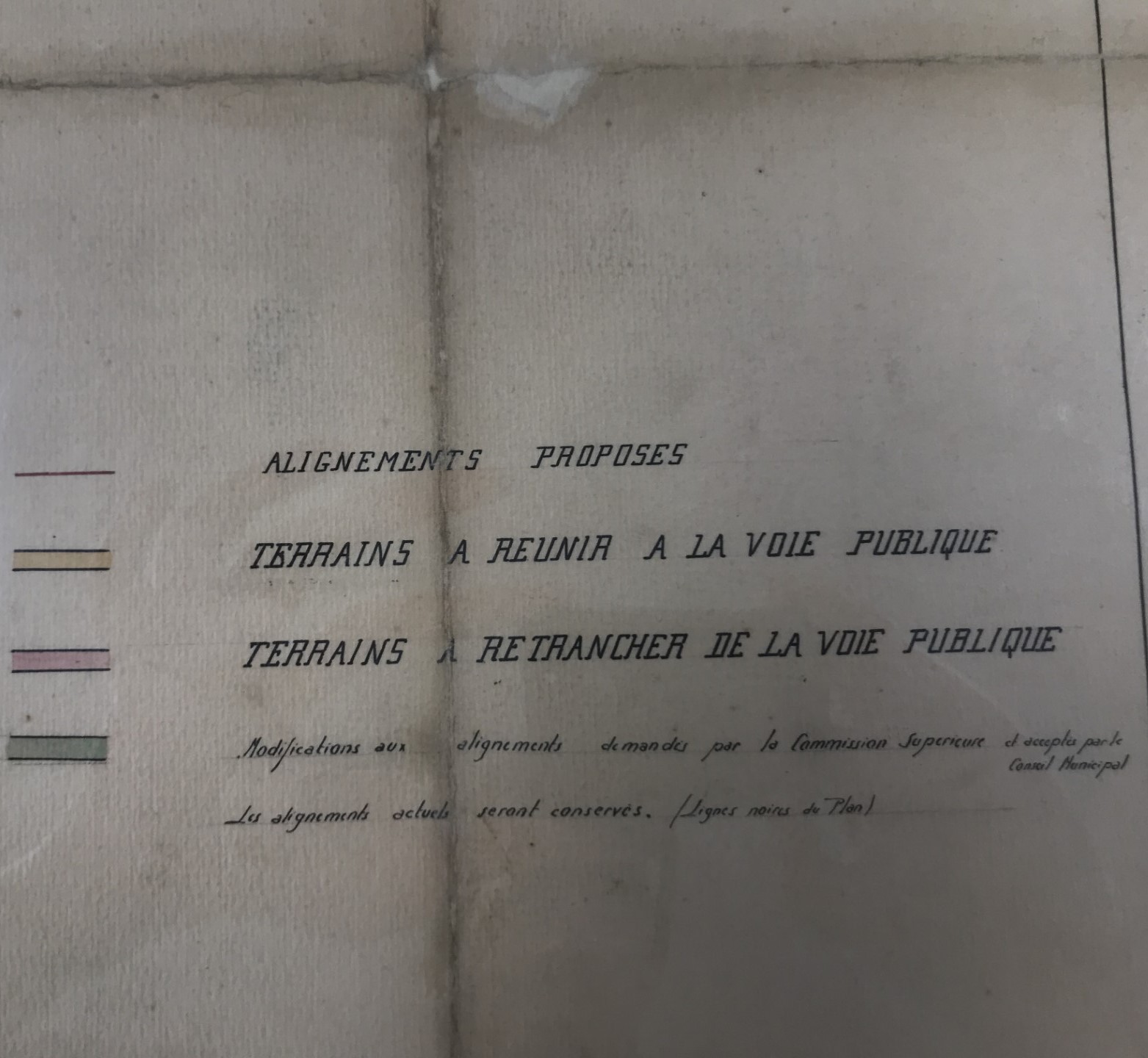

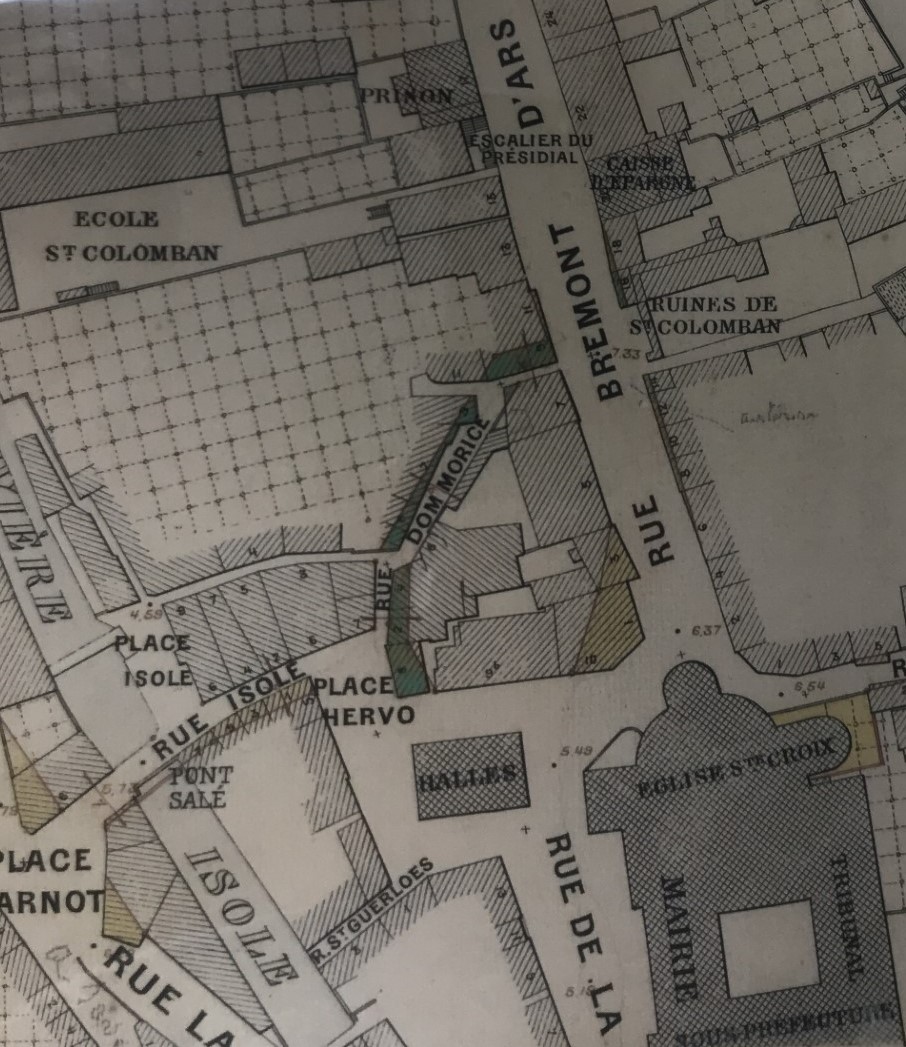

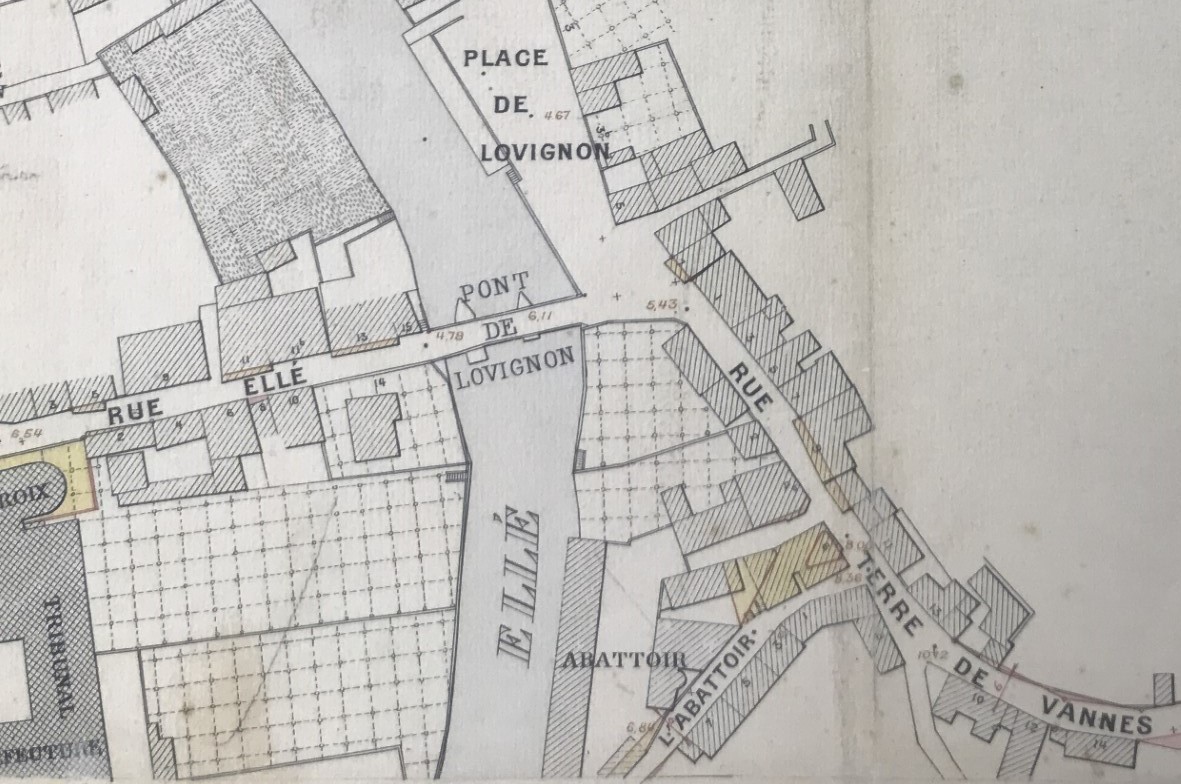

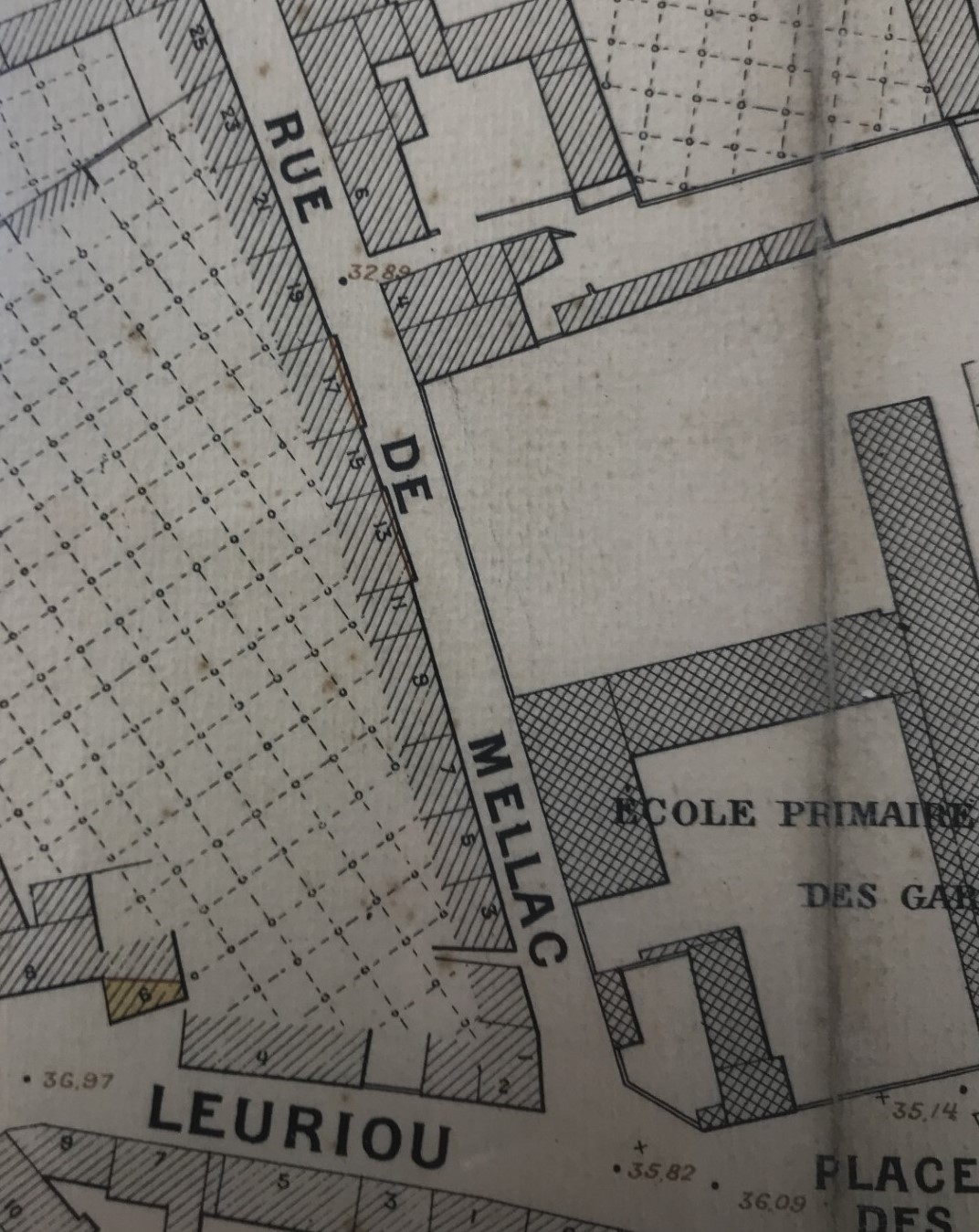

Le 20e siècle n’est guère plus clément : l’iconographie documente certains derniers vestiges de l’architecture en pan de bois des abords de la place Saint-Michel. Deux importantes maisons sont rasées au tournant du siècle près des rues de l’hôpital Frémeur et Cornic Duchêne, deux autres rue Génot et deux autres rue de Mellac ainsi que dans le quartier Lovignon, à l’est de l’Ellé. Une maison à encorbellement de la rue de Clohars photographiée lors du pré-inventaire de 1974 est supprimée dans les mois suivants. Paradoxalement, le « plan d’aménagement et d’embellissement » proposé par l’ingénieur Troalen en 1924, a pour conséquence le développement des premières mesures de protection , par suite de l’opposition de la commission des Monuments Historiques : les négociations avec le conseil municipal entraînent la conservation des alignements de la rue Dom Morice, de la rue Brémond d’Ars, de la place Hervo et de la rue Paul Gauguin. Quatre ans plus tard, quatre de ces maisons conservées sont protégées au titre des Monuments Historiques, avec celle du 8, rue Savary. En revanche, la rue Isole, qui cristallise l’opposition, voit la même année le remaniement de l’ensemble de ses maisons à encorbellement afin de supprimer les « saillies », pour « faciliter la circulation automobile ».

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 14e siècle, 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle

Outre une importante iconographie existante, deux textes mentionnent précisément des maisons à pan de bois aujourd’hui disparues. Le premier est l’œuvre de Gustave Flaubert, qui observe en 1847 une maison immédiatement située au sud de l’église Notre-Dame, contre les contreforts : « Sur les contreforts de l’abside deux maisons voisines sont venues appuyer leur premier étage qui, lorsqu’on monte de la ville vers l’église, font l’effet d’un pont jeté sur chacune des rues. La façade de l’une d’elles, noire, obscure, rongée de mites, porte sur les poutres extérieures de sa charpente des personnages sculptés fort amusants ; ils ont des bonnets ronds, des mines sérieuses et des robes longues que leur plisse autour de la taille une ceinture à large boucle. Ils sont occupés à différentes besognes qui paraissent très importantes. Un d’eux tenant un pilon broie quelque chose dans un mortier. Probablement que c’était le logis vénéré d’un bon apothicaire-herboriste d’autrefois, lors du vieux temps des élixirs et des juleps, quand on venait chercher chez lui la drogue orientale, le médicament miellé, l’or potable qui prolonge la vie, et puis aussi le remède mystérieux qui se composait la nuit dans la seconde arrière-boutique, derrière les gros alambics verts et les paquets de baume : la potion contre l’épilepsie, faite de raclure de crâne humain et de sang de décapité ou le sirop prolifique pour les vieux maris. Celui qui fit bâtir cette maison fut, j’imagine, quelque gros bourgeois du temps ayant sa stalle dans le chœur et sa métairie hors la ville, qui était marguillier de l’église et doit y être enterré quelque part. ». On trouve au Musée Dobrée , à Nantes, un poteau cornier qui proviendrait de la maison Mellet (place Sainte-Croix, Nantes) qui présente le même sujet d’un homme muni d’un pilon et d’un mortier, interprété ici aussi comme l’enseigne d’un apothicaire.

Un demi-siècle plus tard, le chanoine Abgrall mentionne de façon précise trois maisons aujourd’hui disparues : « (Rue de l’hôpital) une petite façade, pignon sur rue, dont le premier encorbellement est porté sur des pilastres à gaine, genre Louis XIII, le deuxième sur des petits corbelets moulurés et profilés, tandis qu’un gentil petit auvent protège les deux fenêtres du haut ». Il semble que cette maison soit indentifiable à celle frappée d’alignement en 1924, au numéro 20 de la rue de l’hôpital Frémeur. C’est également le cas de deux maisons de la rue de Mellac, décrites par le même auteur : « au numéro 13, un curieux rez-de-chaussée composé de six pilastres en gaine encadrant quatre loges fenêtres et une porte, et soutenant la belle avancée du premier étage. Au numéro 19 (le 17 en fait ndr), encore un joli encorbellement, mais porté par deux pilastres et trois pièces courbes ».

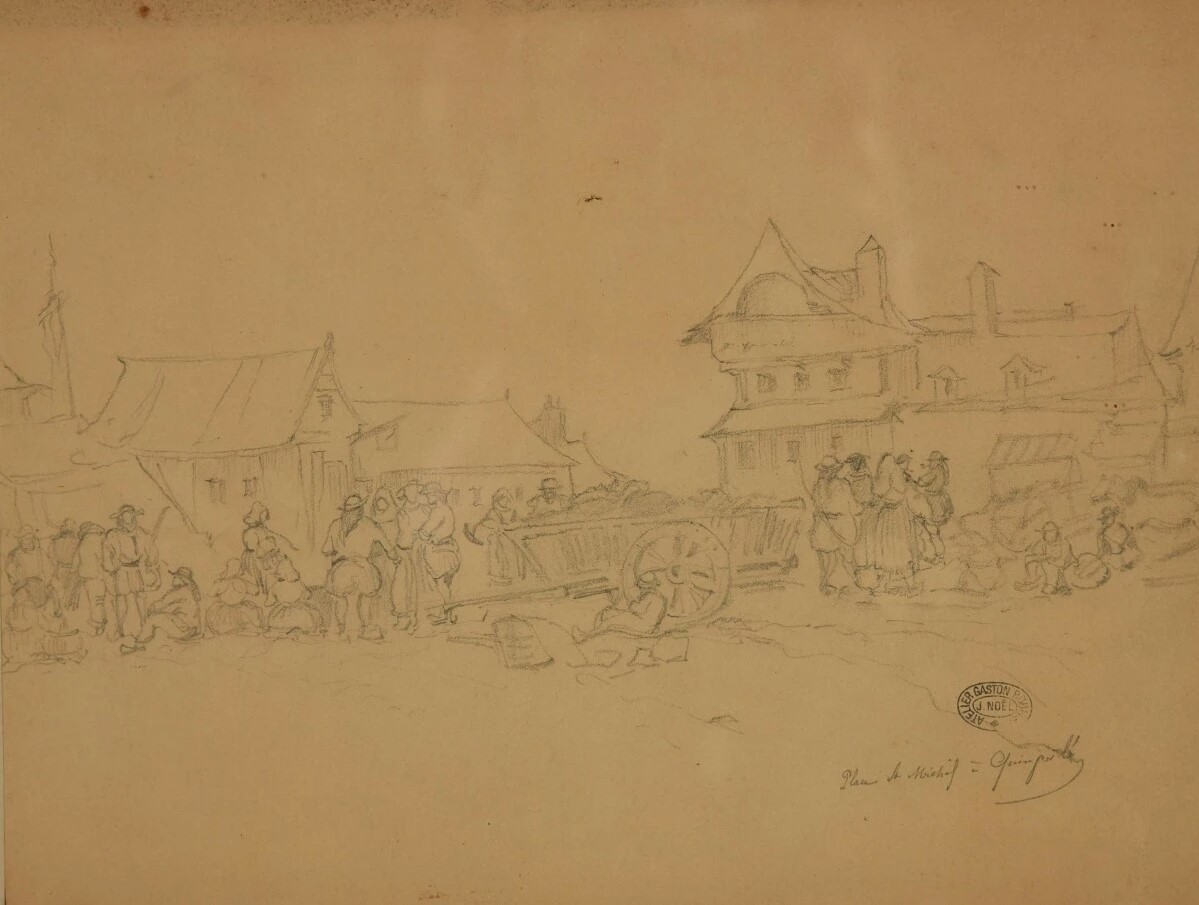

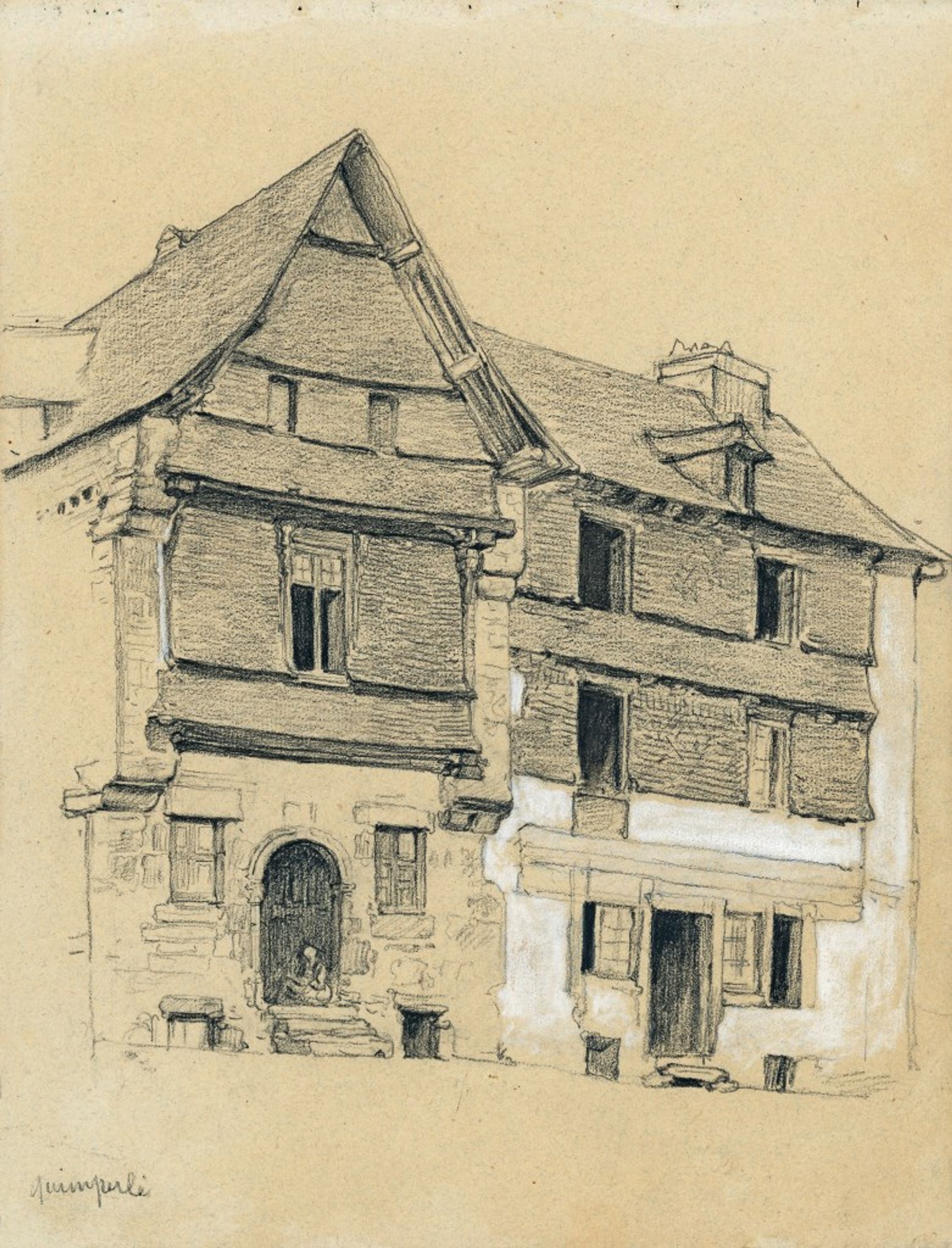

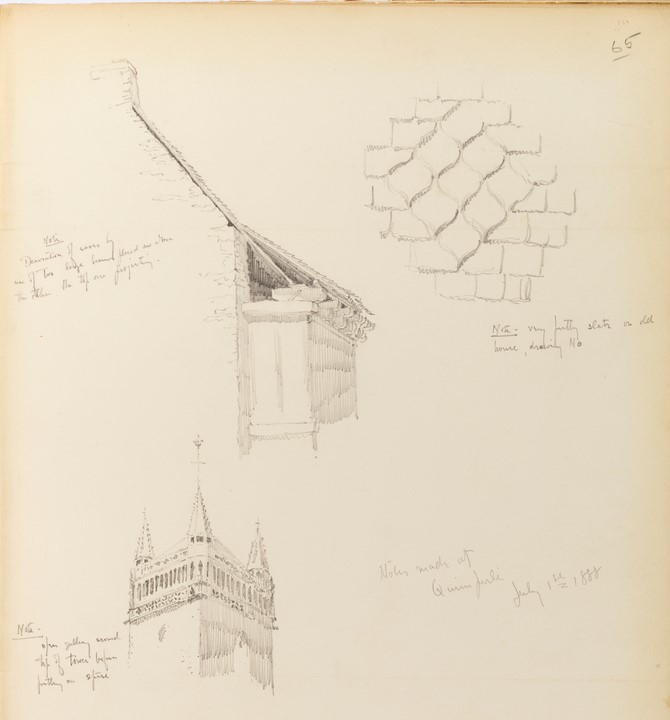

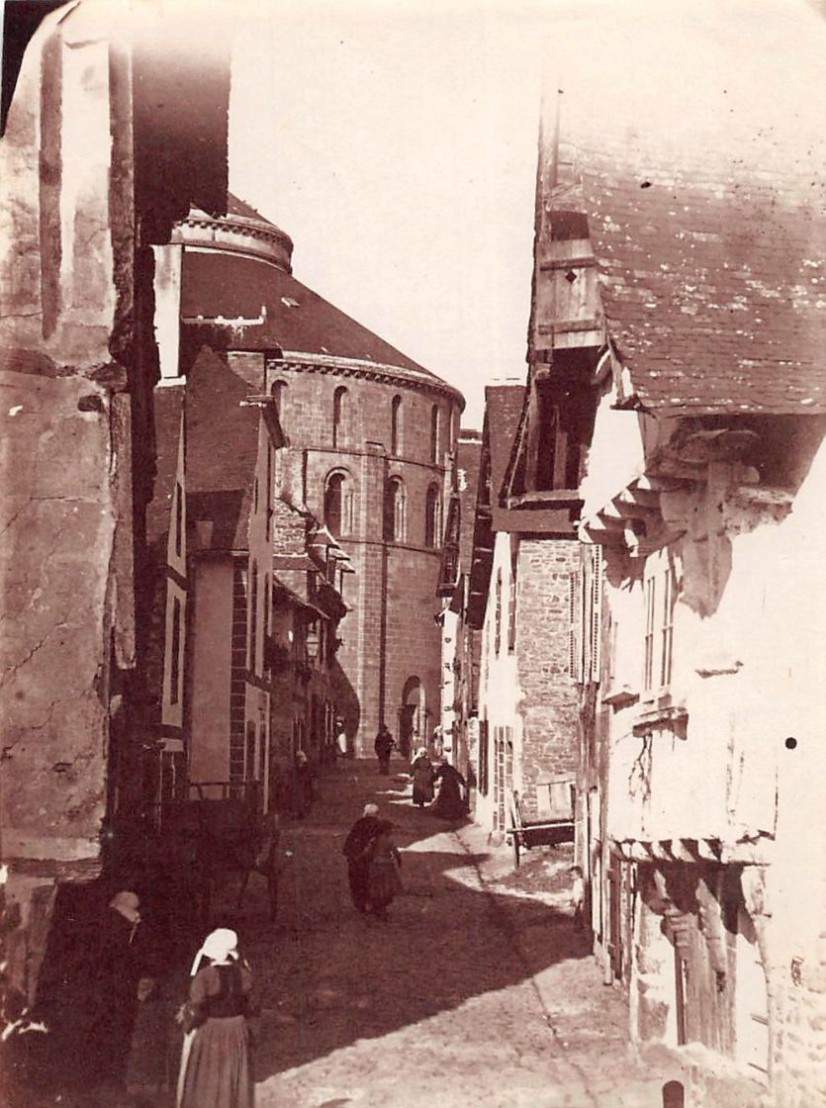

L’iconographie (cartes postales anciennes, dessins et peintures) permet d’identifier quelques maisons disparues à la fin du 19e siècle et au cours du suivant.

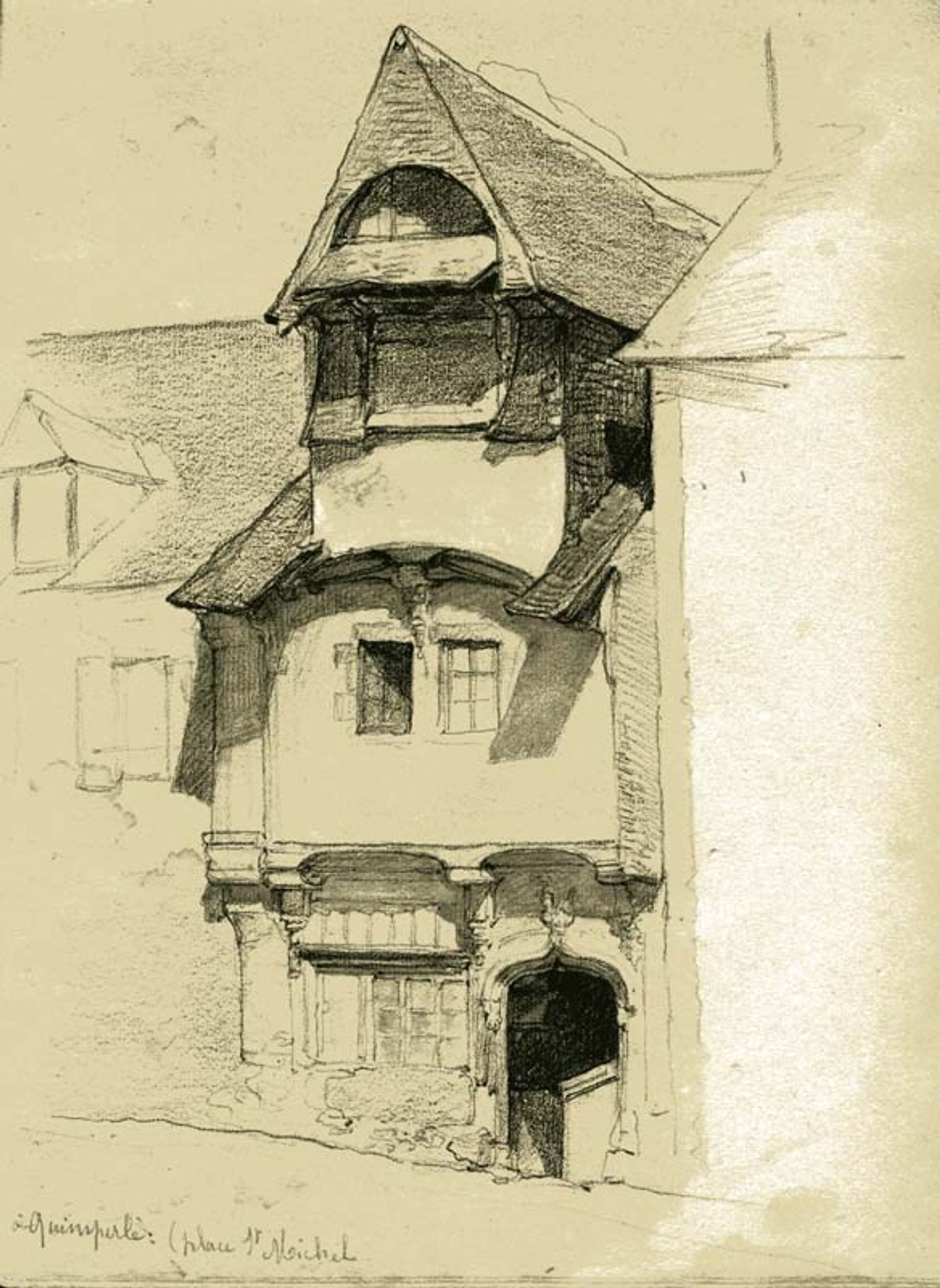

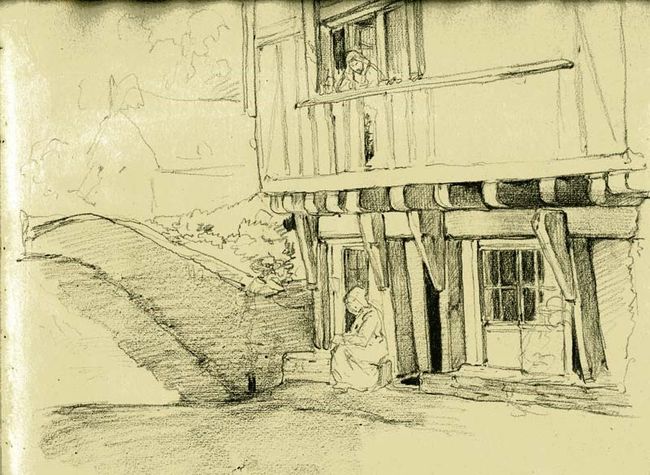

A l’angle de la place Saint-Pierre et de la rue de l’Hôpital Frémeur, au nord, un dessin de Jules-Achille Noël aujourd’hui dans une collection privée, ainsi qu’une gravure de 1894 parue dans Zig-zags en Bretagne, a pour sujet une imposante construction de plusieurs étages, couverte d’un toit à deux pans et à coyaux. La représentation décrit un ensemble complexe et remanié, à contreventement varié, doté d’une charpente élaborée, d’un encorbellement et d’une importante souche de cheminée.

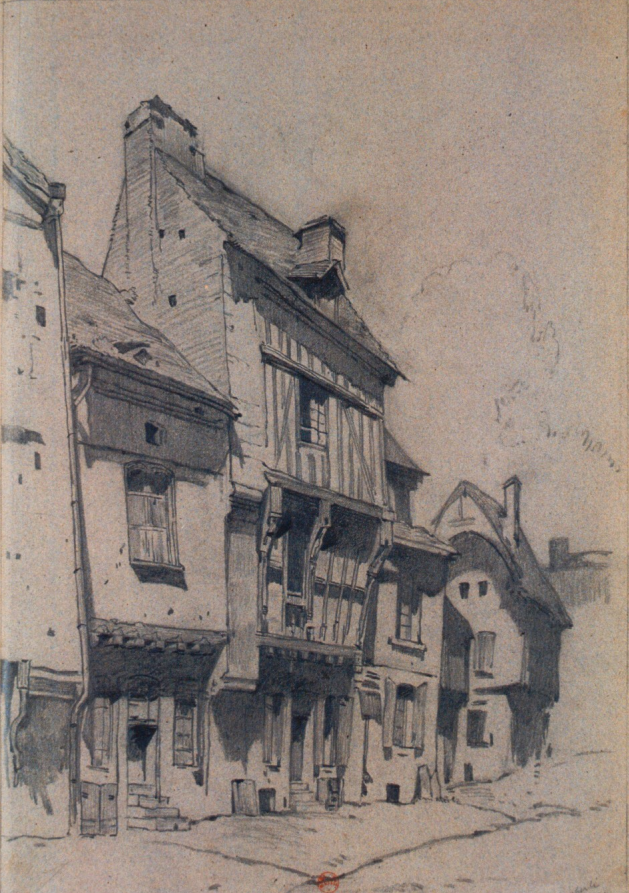

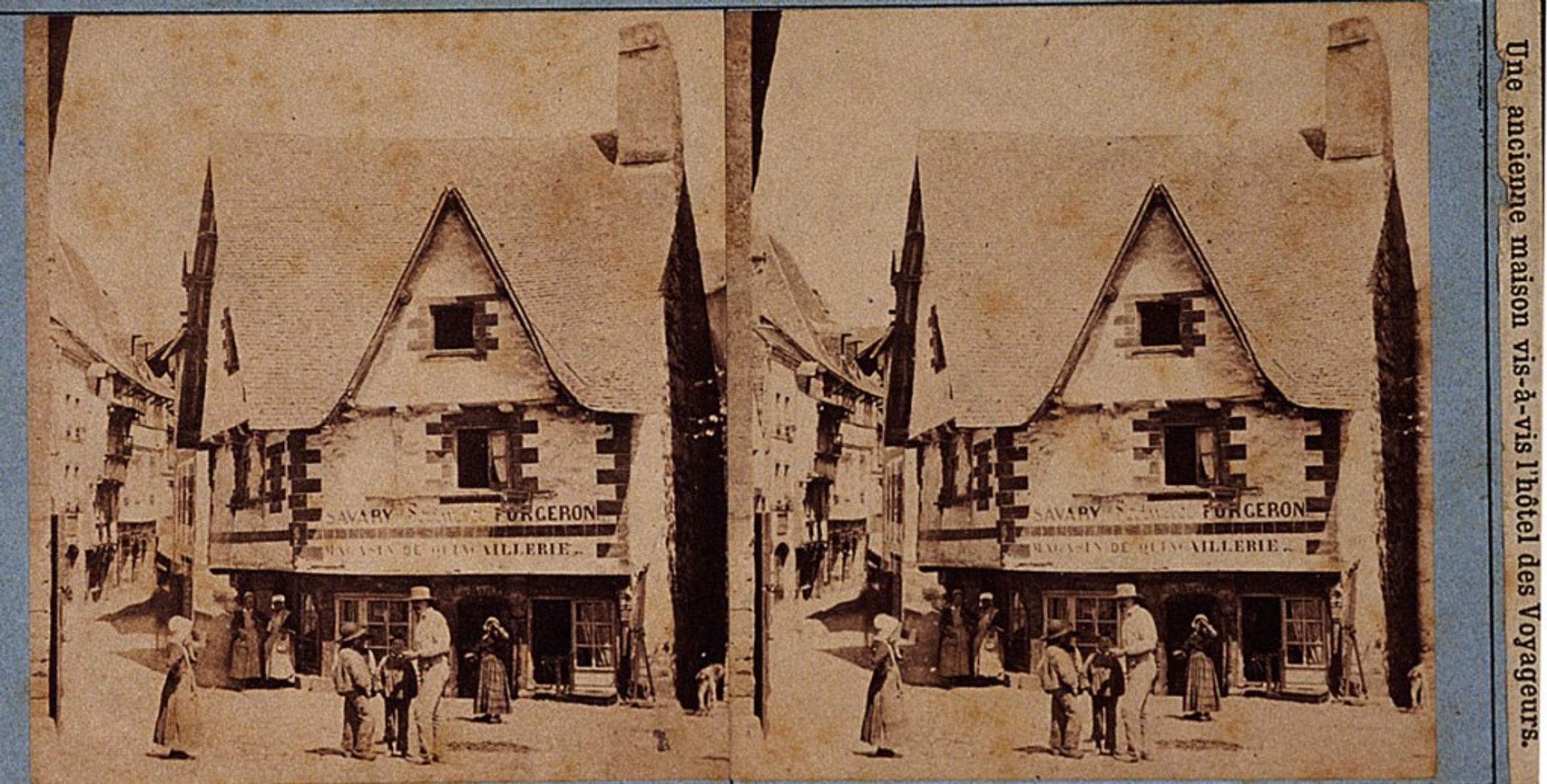

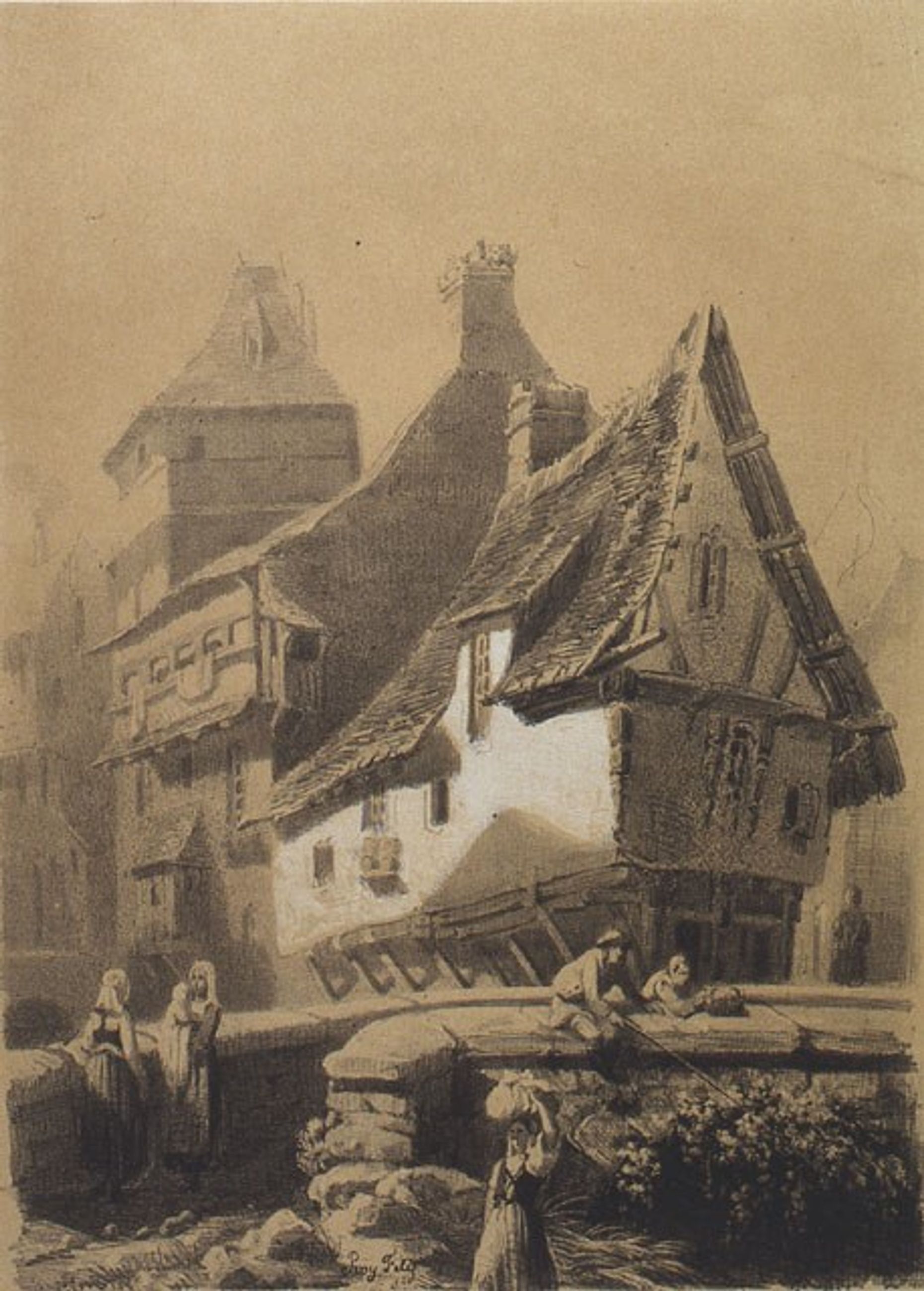

Le pont prolongeant la rue Isole a longtemps voisiné avec une construction à disposition originale appelée la « maison Savary », représentée sur une photographie de 1852 de Furne et Tournier. Un dessin de Jean-Baptiste Trayer (1829-1909) et celui de Félix Roy (1825-1892), depuis le pont, permettent de connaître sa disposition à l'est, caractérisée par un fort encorbellement au-dessus de l’Isole, porté par de solides aisseliers. Démarquée par deux pignons successifs le principal à l’ouest, et un secondaire au sud, elle est signalée comme récemment détruite le 18 juin 1872, « conformément au plan d’alignement » d’octobre 1822.

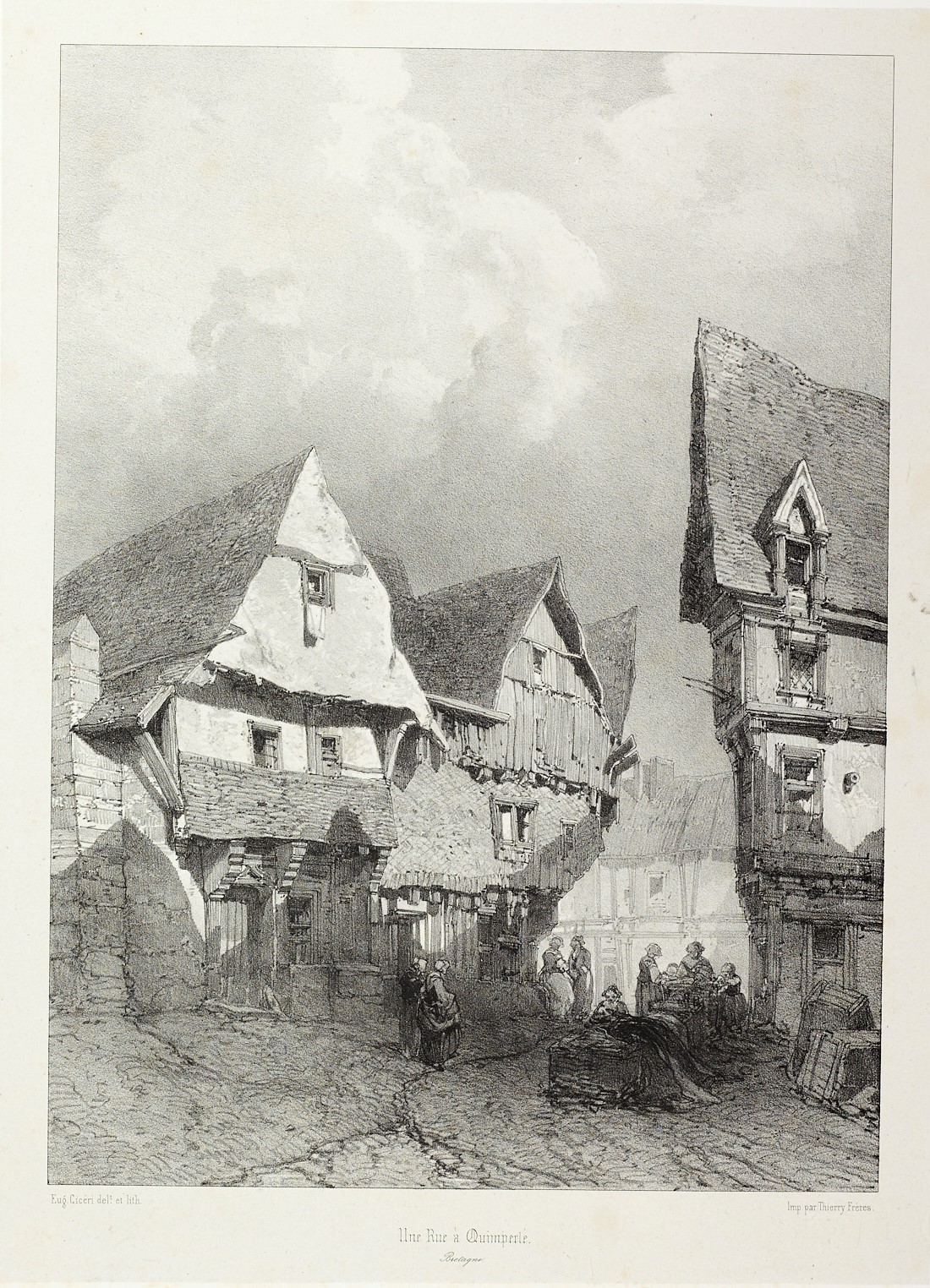

Le visage de la rue Savary, ancienne Grand’rue, au milieu du 19e siècle, nous est connu grâce à la gravure publiée dans les Voyages pittoresques de Taylor et Nodier (1847). On y identifie des maisons aux façades enduites ou altérées, avec des forts encorbellements et des consoles moulurées, alors recouvertes de bardages de bois et d’ardoises. De nombreuses maisons étant signalées comme frappées d’alignement dans cette rue au cours du 19e, il est difficile de déterminer la date de destruction. Plusieurs d’entre elles sont qualifiées de « vieilles masures sans caractère » par l’ingénieur Troalen, qui préconise leur destruction en 1927.

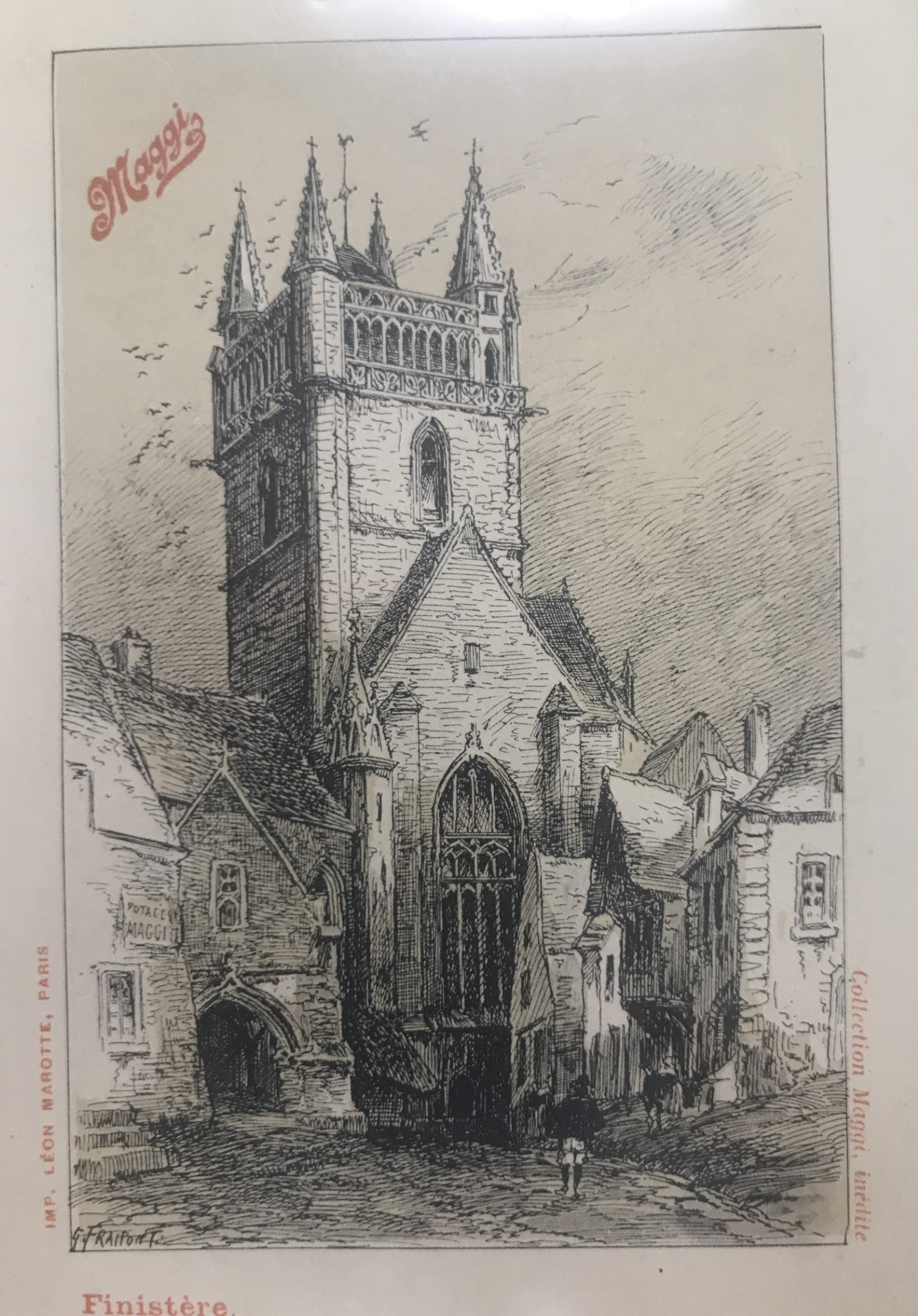

Un dessin de Gustave Fraipont (1849-1923) gravé et publié par l’industriel Maggi, localise une maison à encorbellement à l’emplacement de l’actuel 5, place Saint-Michel, immédiatement au sud de l’église Notre-Dame.

Dans le fonds Jean-Baptiste Trayer du Musée des Beaux-Arts de Quimper, deux dessins de la fin du 19e siècle documentent des maisons disparues de façon inédite : le premier représente probablement la dernière maison de la rue Ellé au sud, voisine du pont sur l’Ellé, où l’encorbellement sur solives ne présente pas d’entretoise. Le deuxième représente une curieuse maison de la « place Saint-Michel », non-identifiée, dont les entretoises à congés semblent accuser une forme légèrement incurvée, et dont l’étage supérieur est plus étroit que les précédents.

Après 1900, de nombreuses cartes postales anciennes permettent d’identifier des maisons probablement détruites après 1928, que des peintres ont parfois également représentées. C’est le cas à l’emplacement du 3, rue Dom Morice, qu’une carte postale et une peinture d’Adolphe Beaufrère (1876-1960) documentent. Ses encorbellements ne semblent pas comporter d’entretoise. C’est aussi le cas d’une maison place Lovignon (actuel n°10, autrefois le n°7), face au pont fleuri et souvent qualifiée d’ « ancien hôtel de relai à Lovignon ». Sujet d’une peinture de l’américaine Elisabeth Price (1877-1965) en 1920 sous le nom « the wine shop » (« la boutique de vin »), elle se caractérise par une façade mixte pierre/pan de bois , des pigeâtres à prismes décroissants et des entretoises à congés. Proche, une maison rue Terre-de-Vannes, souvent photographiée, également qualifiée dans les cartes postales de « relai à Lovignon », présente un décor de pilastres. Des étals maçonnés y sont présents. Une maison figurée place Guthiern présente également les caractéristiques de l'architecture à pan de bois. Ces dernières font partie des édifices dont la suppression est préconisée par le plan de 1928.

Les cartes postales du début du 20e siècle figurent enfin les deux maisons de la rue de Mellac et leurs encorbellements décrits par le chanoine Abgrall et, à de nombreuses reprises, une maison à l’emplacement de l’actuel 29, place Saint-Michel, également représentée par Trayer et de nombreux artistes. Bardée d’ardoises, elle présente des croix de Saint-André sous les fenêtres de l’étage. La rue Génot comportait également deux maisons à encorbellement sur solives, publiées sur carte postale, à l’emplacement de l’actuel n°5, qu’une photographie conservée au Musée de Bretagne détaille.

Des photographies intérieures du 2, rue Brémond d'Ars révèlent la présence d'une structure à pan de bois masquée par une façade sur rue en pierre de taille postérieure. Enfin, Un cliché de 1974 réalisé à l’occasion du pré-inventaire figure une maison à encorbellement à l’angle de la rue de Clohars et de la place Saint-Michel, qui témoigne des destructions tardives dans le 20e siècle de ce fragile patrimoine aujourd’hui valorisé.

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Région Bretagne

- (c) IGN

- (c) Bibliothèque municipale de Rennes

- (c) Collection particulière

- (c) Bibliothèque Nationale de France

- (c) Musée départemental breton / Serge Goarin

- (c) Musée départemental breton / Serge Goarin

- (c) Ville de Quimper

- (c) Collection particulière

- (c) Musée départemental breton / Serge Goarin

- (c) Editions SOFER

- (c) Ville de Quimper

- (c) Musée d'Orsay

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Ville de Quimper

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimper

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Collection particulière

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Collection particulière

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Ville de Quimperlé

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Documents d'archives

-

Ville de Quimperlé

Délibérations du conseil municipal. Archives municipales de Quimperlé. Non côté.

-

Archives départementales de Loire-Atlantique : B 2071-78

Papier terrier de la sénéchaussée royale de Quimperlé. Archives départementales de Loire-Atlantique. B 2078

Bibliographie

-

Archives départementales du Finistère

Atlas des bâtiments militaires des places de France. Morlaix, Quélern, Le Conquet, 1846

-

Collection particulière

Gustave Flaubert, Maxime Du Camp, Par les champs et par les grèves. Un voyage en Bretagne. réédition 2011, éd La part commune.

-

Collection particulière

Chanoine J.-M. Abgrall. Le vieux Quimperlé (étude archéologique). article publié dans le bulletin de la Société Archéologique du Finistère. 1903

-

Kervran Marcel, D'Anaurot à Quimperlé, 1500 ans d'histoire. Quimperlé, Société d'histoire du pays de Kemperlé, 1983, 422 p.

-

CAMBRY, Jacques. Voyage dans le Finistère. Brest, 1835.

Documents figurés

-

Ville de Quimperlé

Extrait du plan d'aménagement et d'agrandissement de la ville de Quimperlé (1928), levé de 1921 à 1924 par l'ingénieur Troalen. Archives municipales de Quimperlé, non côté.

-

Plan géométrique de la ville et faubourgs de Quimperlé levé par l'ingénieur Julien-Barthélémy David en septembre 1774. Archives municipales de Quimperlé

Peintre