L’église Saint-Louis de Brest a été construite à l’emplacement de l’ancienne église (1688) dont les ruines, suite à un incendie provoqué par les Allemands en août de 1944, n’ont pas été conservées.

En effet, le plan d'urbanisme de reconstruction de la ville de Brest proposé par Jean-Baptiste Mathon ne tient pas compte des ruines existantes sur le périmètre intra-muros : le projet étant d'élargir les rues et de rehausser le niveau du sol en comblant les dénivelés naturels par les remblais issus des ruines.

Pour la nouvelle construction de l'église Saint-Louis, un concours est lancé, réservé au Finistère et aux deux départements limitrophes. C’est le cabinet d’architecte de Yves Michel qui est retenu ; lui sont associés Jean Lacaille, Jacques Lechat, Yves Perrin et Hervé Weisbein. La première pierre est posée en 1955, l'église est consacrée en 1958.

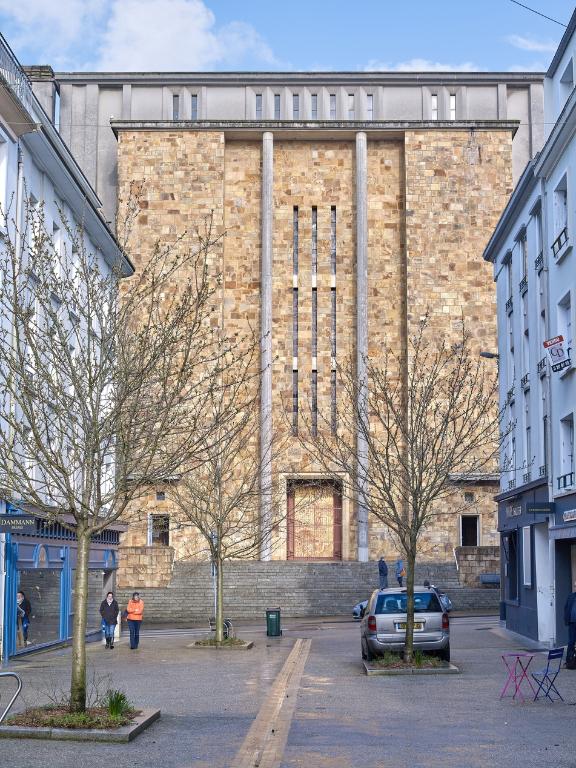

Plus grande église de France construite dans la période de l’après-guerre, son architecture s’inspire des églises suisses du 20e siècle.

Les similitudes sont évidentes entre l’église Saint-Louis (1958) et celles de Saint-Antonius de Bâle (1927 ; architecte Karl Moser) ou de Allerheiligen (1947 ; Hermann Baur) : hauteur de l’édifice, verticalité des lignes appuyée par un clocher élancé, volume de la nef, nombreuses verrières de grandes dimensions et surtout un dépouillement qui confine à l’austérité. Cette austérité, due entre autre au béton, est cependant compensée par les parements de pierre de Logonna dont la couleur est modulée par les variations de la lumière diurne.

Le mobilier et les vitraux participent à cette même logique de dépouillement : l'autel en marbre noir, le Christ, conçus par Philippe Kaeppelin et une tapisserie d’Olin (chapelle du Saint-Sacrement). Le volume de la nef est abondamment éclairé par les vitraux. Ceux du côté nord-est de la nef sont de Maurice Rocher ; ceux situés dans le chœur de Paul Bony, côté sud-ouest de la nef ils sont de Jacques Bony et ceux de la chapelle du Saint-Sacrement de Léon Zack.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.