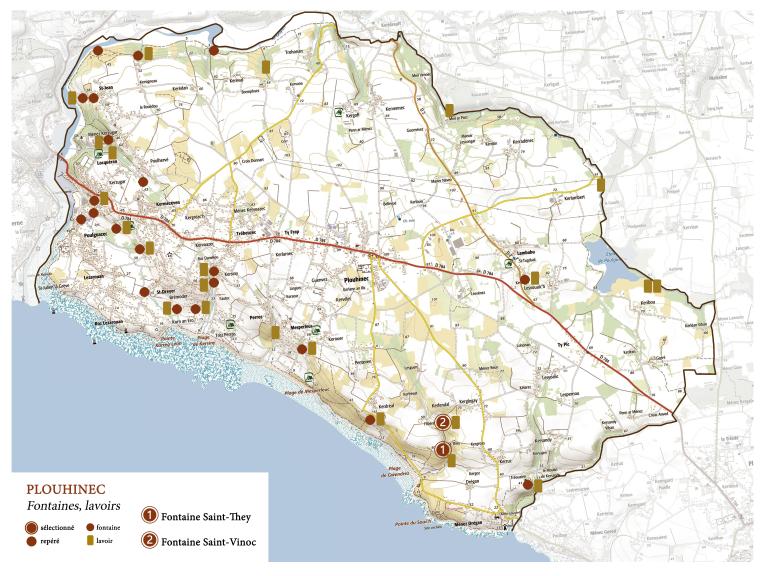

Le recensement réalisé sur la commune de Plouhinec en 2020 a permis de localiser 16 fontaines et 17 lavoirs dont la plupart non loin de la côte et des rivages du Goyen. D’autres ont été signalés mais n’ont pas pu être observé car détruits ou disparus sous la végétation. Plusieurs photographies contenues dans ce dossier ont été réalisées par les membres de la section patrimoine et généalogie de l’association Cap-Accueil lors d’un important recensement des lavoirs et fontaines du Cap-Sizun toujours en cours. Nombreux sont les édicules qui ont été localisés grâce à ce travail.

Deux édicules font l’objet d’un dossier individuel : les fontaines Saint-Vinoc et Saint-They.

LES FONTAINES

On distingue deux types de fontaines sur la commune : Les fontaines de dévotion et les fontaines destinées à l’approvisionnement en eau potable.

Trois fontaines de dévotion ont été repérées : Elles sont dédiées à saint They, saint Vinoc et Saint-Tugdual (les deux premières sont associées à un édifice religieux existant : la chapelle Saint-They et l’église paroissiale Saint-Vinoc.) Il s’agit d’édicules soignés en pierre de taille, à bassin rectangulaire et niche à saint.

La fontaine Saint-Tugdual a été observée en bordure du Goyen derrière un épais rideau de broussailles. Signalée par Le Carguet en 1890, près des ruines de la chapelle Saint-Jean (non loin de l’endroit où se dressait autrefois un petit oratoire dédié au saint) on lui attribue la capacité de guérir la fièvre et les furoncles.

Notons que le chanoine Perennes signale en 1942 dans son « Plouhinec et Poulgoazec, Monographie des deux paroisses » l’existence à Lambabu d’une « fontaine sainte » dédiée également à Saint-Tugdual à une centaine de mètres au sud de la chapelle ainsi que deux fontaines monumentales qui se dressaient en 1720 près de la chapelle Saint-Jean.

Il est également une autre fontaine bâtie sur les rives du Goyen, au nord du village de Keréval, à laquelle on attribue des vertus guérisseuses bien que n’étant dédiée à aucun saint. Cet ouvrage, de simple facture mais aux dimensions plus importantes que la plupart des fontaines de la commune, est aussi connu sous l’appellation de « fontaine des druides ».

Les autres fontaines de la commune n’ont aucune fonction religieuse et la plupart d’entre elles consistent en de simples trous d'eau à peine maçonnés et recouverts d’une pierre plate. La structure est alors assez basique : le bassin, ainsi que l’édicule qui l’abrite sont de plan rectangulaire, en pierre parfois taillée. Le toit est constitué d’une ou deux dalles de granite. Parfois incluses dans le mur ou le muret d’un lavoir (Larenvoie, Korn Ero, Kerouer, Brenilour…), elles sont en grande majorité intégrées dans la pente du terrain ou dans un talus.

Bien que certaines de ces fontaines se trouvent au cœur du village dont elles dépendent (Kersiny), on les trouve le plus souvent en périphérie plus ou moins proche. Certaines d’entre elles sont même assez éloignées, comme à Kerouer (350 mètres du village), Keréval (400 mètres) mais cela reste plutôt rare.

A Poulgoazec et Kermézéven ont été observées deux bornes fontaines. Celle de Poulgoazec, mise en service en 1905, est alimentée par une réserve d’eau puisant dans une source de Locquéran Bihan. Elle a été installée pour pallier au manque d’eau potable liée à la forte consommation des conserveries.

LES LAVOIRS

L’étude du cadastre de 1836 ainsi que les témoignages recueillis à Plouhinec mettent en évidence le nombre important de lavoirs sur le territoire de la commune. Connaissant les mêmes problèmes de manque d’entretien que les fontaines et compte tenu du fait que certains ont été démontés, le recensement a tout de même permis d’en trouver plus d’une vingtaine.

Certains lavoirs repérés sur la commune appartenaient à une famille en particulier. A Kersiny, par exemple, un lavoir privé alimenté par une source servait de repli, l’été, lorsque le ruisseau qui alimentait le lavoir communal tout proche était à sec. Les lavoirs privés observés (Larenvoie, Kersiny, Tréouzien) ont la particularité d’avoir gardé leur maçonnerie et leur fond en granite.

Le type de lavoir le plus rencontré reste tout de même le lavoir commun à tout le village (Kerdréal, Kersugard, Korn Ero, Bremoder…). Tous ont été cimenté vers le milieu du 20e siècle. Ils sont alimentés soit par un ruisseau (Kersiny, Meil ar Pors) soit par une source protégée généralement par une fontaine intégrée dans le muret qui entoure le bassin (Kerouer, Bremoder, Brenilour, Saint-Jean). Ces lavoirs dits « à source » ou « à fontaine » jouissent d’une meilleure réputation que les lavoirs « de ruisseau », car l’eau y est plus claire et plus pure.

Association intercommunale du Cap-Sizun.