Photographe

- enquête thématique régionale, Les ports de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Brest Centre

-

Commune

Brest

-

Dénominationsjetée, digue

-

Précision dénominationfeu de chenal

La digue sud est une des premières infrastructures du port de Porstrein. Associée aux jetées Ouest et Est, cette digue permet la protection du port des vents sud-ouest fréquents sur la rade. Elle a aussi une fonction de brise-lame. La digue Sud matérialise le chenal d'accès au port et à ses bassins 1, 2, 3 et 5.

D'un usage uniquement portuaire, la digue Sud, de part son implantation sur le banc de Saint-Marc -banc qui se découvre à marée basse par fort coefficient- aurait pu, au grès des projets proposés au cours du 1er quart du 20e siècle, avoir une fonction toute autre.

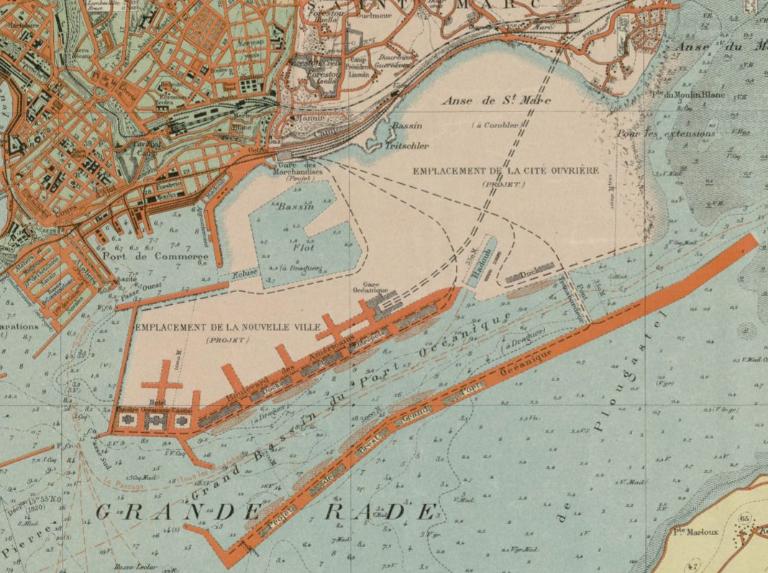

En 1907 se constitue le comité "Brest-Atlantique". Depuis plusieurs décennies, Brest est un port étape de la ligne Le Havre-New-York. Les membres du comité argumentent pour faire de Brest un port accueillant les paquebots transatlantiques (marchandises, courriers, passagers) en s'appuyant sur la possibilité de créer des infrastructures adéquates, à l'instar de la construction, alors récente, de la forme de radoub. En 1913, Georges Millineau, architecte, propose un projet urbain et portuaire où cité ouvrière, gares maritime et ferroviaire cohabiteraient avec un port devenu transatlantique. Un des projets, dont la représentation se trouve conservée aux archives communautaires de Brest, consiste en la création d'une ville nouvelle prenant appui contre la digue sud ; la cité ouvrière se situant dans l'anse de Saint-Marc dont le comblement est envisagé dès le début du 20e siècle. Le développement du port de Brest en 1917 lors de l'arrivée des troupes américaines rendait alors ces projets quasi réalisables.

Dans les années 1920, c'est un projet d'une autre nature qui est envisagé, et étudié, celui de faire de Brest un port pétrolier. Là aussi, la digue Sud aurait été un élément structurant du projet. La commission nautique du 5 novembre 1929 propose que des appontements pour les navires pétroliers y soient réalisés avec installation d'oléoducs. La raffinerie aurait été installée à proximité de l'anse du moulin-blanc et un parc de stockage était prévu sur les terre-pleins du port. Le projet évolue jusqu'en 1931. Toutefois, pour des raisons de coût de mise en œuvre, le projet, associant la société "Brest-port pétrolier" à l'entreprise Péchelbronn, est transféré à Donges (effectif en 1935).

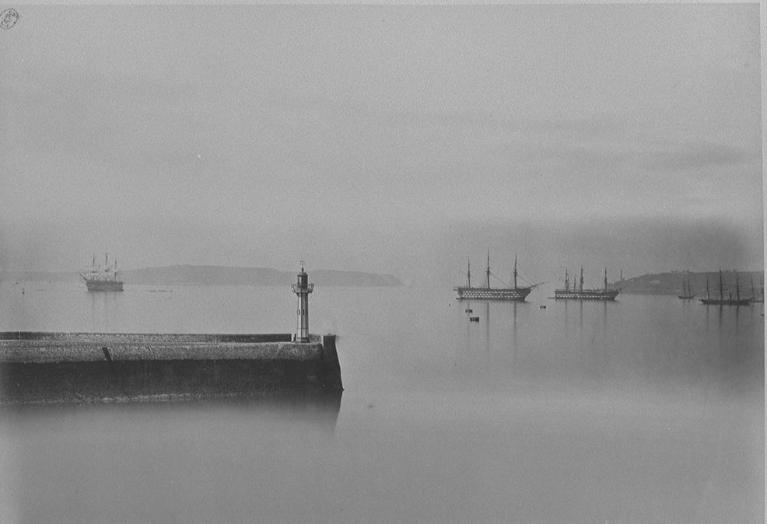

La digue sud est un élément constitutif de la rade-abri du port de Brest. Construite entre 1860 et 1862, son rôle de protection (à usage de brise-lame) est à appréhender avec la jetée Ouest et l'ensemble des bassins du port initial de Brest. Elle matérialise le chenal d'accès au port.

Les travaux débutent en 1860 par le dragage de la fouille de fondation (décision ministérielle autorisant à entreprendre le dragage à l'emplacement des digues : 22/06/1860). En 1867, la digue est dotée d'un feu de signalisation maritime (le second est situé sur la jetée Ouest) signalant la passe Ouest.

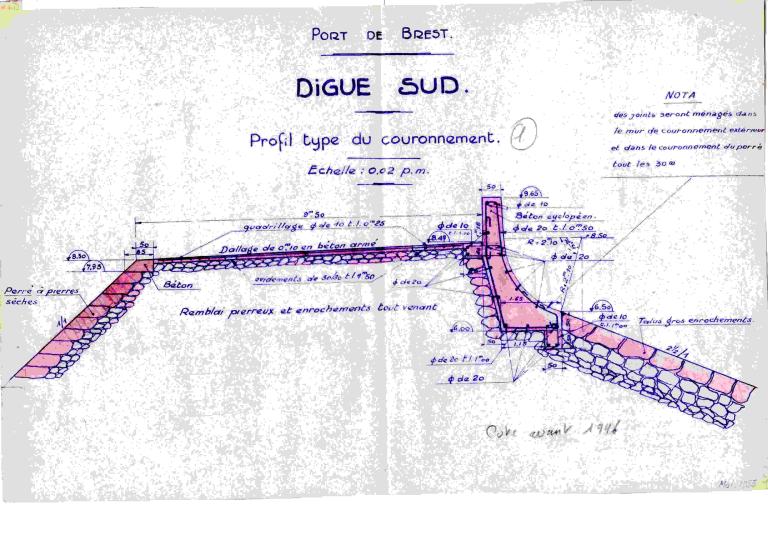

En 1879, l'ingénieur en chef Fenoux fait la description suivante de cette digue qu'il nomme parfois jetée dans l'ouvrage Ports maritimes de la France : "la digue sud a une largeur de 10 mètres en crête ; le corps de la digue est formé comme celui de la digue de l'Ouest ; elle est réglée et défendue de la même façon du côté du large ; mais du côté intérieur, elle est garantie par un talus maçonné au mortier de ciment près des musoirs, et à pierres sèches sur le reste de la longueur, talus incliné à 45° et contenant des escaliers tout les 50 mètres. Ce perré est fondé sur un massif d'enrochements, versés dans un sillon de 18 mètres de largeur en couronne, creusé par la drague dans le banc de Saint-Marc, jusqu'à une profondeur voisine de celle du draguage intérieur du port."

En 1905-1906, une digue oblique, orientée NE-SO, lui est adjointe. Propriété de la Marine, celle-ci est un élément de la rade-abri du port militaire de Lanninon.

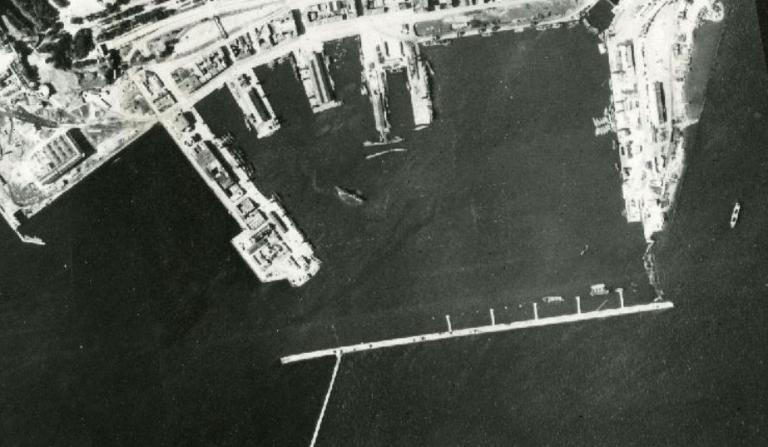

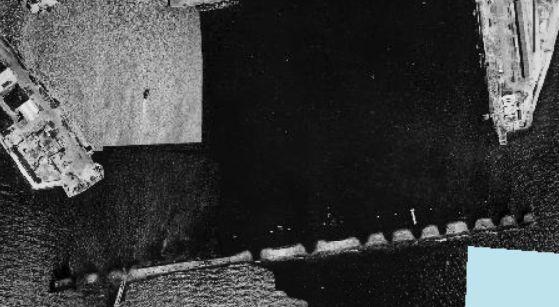

Une vue aérienne de 1944 montre l'installation d'appontements perpendiculaires à la digue. De ces infrastructures, non reconstruites après guerre, il reste aujourd'hui neuf ducs d'albe en béton armé.

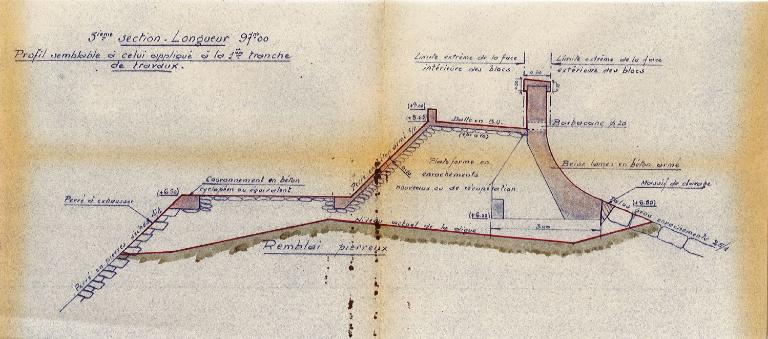

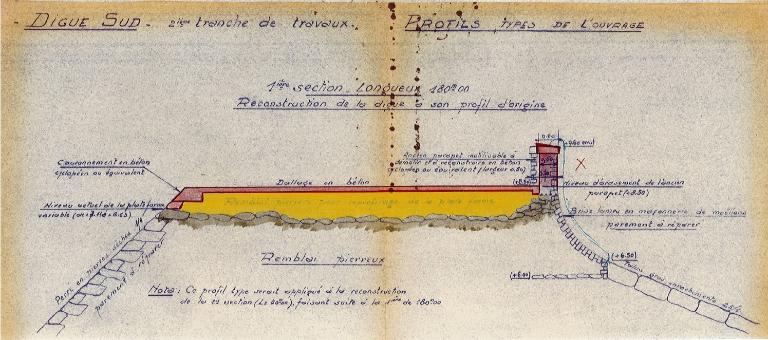

Le minage, à espaces réguliers, de la digue Sud durant la Seconde Guerre mondiale a, entre autres, modifié les musoirs ouest et est. Plusieurs projets de reconstruction sont établis à partir de 1951. Les travaux sont réalisés entre 1957 et 1958 sur les cales, bollards, organeaux, parapets et couronnement.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle

- Secondaire : 3e quart 20e siècle

-

Dates

- 1860, daté par source

- 1957, daté par source

Digue d'une longueur de 825 mètres et de 40 mètres de large ; au sud-ouest, en oblique, une seconde jetée orientée nord-sud (propriété de la Marine)

Digue qui s'apparente à une digue à talus à marée basse ; talus protégé par enrochements naturels ; caissons poids en béton armé ; musoir carré (caissons cubiques) côté passe ouest ; ESM -feu vert- passe Ouest ; id. passe est (feu rouge) ; escaliers

Muraille de digue vertical en béton ; digue à talus en digue inférieure ; musoir est et ouest ; perré maçonné côté intérieur

-

Murs

- béton

- pierre

-

Escaliers

-

Mesures

- l : 825 m

- la : 40 m

-

Statut de la propriétépropriété de la région

Elément structurant du port de commerce de Brest : protection du plan d'eau du port de Brest ; protège des vagues

- (c) Archives municipales de Brest

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Région Bretagne

- (c) Brest Métropole Océane

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.