Photographe à l'Inventaire

- patrimoine industriel, Inventaire du patrimoine industriel d'Ille-et-Vilaine

- inventaire préliminaire, Paimpont

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ille-et-Vilaine - Plélan-le-Grand

-

Hydrographies

l');un affluent d Aff

-

Commune

Paimpont

-

Lieu-dit

les Forges

-

Cadastre

1998

AT 20-34, 113-116 ;

1998

AV

120-203

-

Dénominationsusine métallurgique

-

Parties constituantes non étudiéeslaminoir, haut fourneau, atelier de fabrication, bassin de retenue, digue, logement patronal, logement d'ouvriers, chapelle, cantine, maison, martinet, fenderie, maison, forge

notice établie par Geneviève Le Louarn en 1982

I-HISTORIQUE

1) Contexte historique

L´histoire de la forêt et celle des forges suivent les vicissitudes de l´histoire de la châtellenie de Brécilien.

Propriété de Montfort-La-Canne, seigneurs de Montfort, Gaël, Lohéac et autres lieux à partir de 1353 puis par alliance au début du XVe siècle, des Laval par mariage en 1404 d´Anne de Laval avec Jean de Montfort (cf. Pol de Courcy, Armorial, T. II). Un des fils de ces derniers, Louis, fut grand maître des eaux et forêts de France, mort en 1489. Peut-être est-ce à l´initiative de ce dernier que furent rédigés en 1467 les « usements de la forêt » ? (cf. Aurélien de Courson, Cartulaire de Redon et Puton : coutume de Brécilien annexe 1). Cette branche des Laval a transmis par alliance le comté à la maison de Rieux en 1518 d´où il est passé aux Coligny puis en 1605 aux la Trémoille, propriétaires également des forêts de Port Brillet (Mayenne) et de Quintin (Côtes-du-Nord). Ces derniers vendent la forêt en plusieurs lots : les cantons de Comper et Coganne à Jacques Saulnier, greffier de Brécilien et Plélan. Par acte daté du 16 juillet 1631, « Maistre Jacques Saunier, sieur de Villeaubry et des Forges, résidant à son lieu et maison de Collincarré, paroisse de Paimpont achète au Duc de la Trémoille deux étangs et réservoirs d´eau presque s´entretenant situés en la forêt de Brécilien entre le village de Thélouët et le château de Comper l´un appelé le Pré à la Ruyne et l´autre les Masfrais avec leurs chaussées et bois estant sur eux.. avec droit de faire construire un moulin à bled au dessous de la chaussée du d. étang du pré.. et droit de prendre des pierres pour construire le moulin et élever ses maisons des forges de Colincarré et au Canez et afin que l´eau du d. étang des Masfrais ne s´en puisse aller que par la bonde d´icellui, le d. Saulnier pourra faire une levée de terre pour l´arrêter à la Couaille vers soleil levant.. » (A.M. Paimpont contrat de vente du 16 juillet 1631 dans portefeuille du procès entre les paroissiens et les propriétaires des forges). Ce Jacques Saulnier et Jeanne Guyon son épouse étaient les fondateurs de la chapelle de Coganne en 1620 (Banéat, T. III, p. 37). Le dénombrement de la forêt de Montfort dans l´aveu de 1692 explicite les nombreuses propriétés des Saulnier seigneurs de Coganne (cf. annexe 2). Ils portent les titres de sieurs des fourneaux, de Coganne et sont propriétaires de la maison des Forges. S´agirait-il de la maison des forges de Telhouët mentionnée aussi dans un texte de 1691 ? (A.M. Paimpont, Procès-verbal de 1691 dans portefeuille de pièces du procès).

D´autres parties de la forêt et des territoires de la seigneurie avaient été vendues auparavant : « en 1626, Comper et la baronnie de Gaël aux Rosmadec ; en 1629, Plélan aux Rochechonont ; 54 journeaux de bois de Paimpont aux quartiers de la sangle du Buisson, des trois dunes et de Coetbois et le fief du Perray, à François d´Andigné de la Chasse ; 140 journeaux de bois et de fief de Folle-Pensée à Benjamin de l´Age de Rue Neuve, en 1630, Beauvais, l´étang, le moulin et le fief de Chastenay à Jacques Polluche de la Motte ; en 1631, le Pas-aux-chèvres, les fiefs de Tréal et de Trudo à François d´Avaugour, sieur de la Lohière ; 200 journeaux de bois au quartier de Comper, et les fiefs de Gaillarde à Mathurin de Rosmadec ; en 1632, le bois des Relaissés, les moulins de Carray et les fiefs de Saint-Péran à Guillaume Rabinard ; en 1634, les bois dits Montier de Paimpont renfermant les breils de Brécilien, de la chapelle, du Gast et de Gallet, contenant 300 journeaux aux moines de Paimpont » (M. de Bellevue. Paimpont. Paris, Ed. Honoré Champion. Rennes, Impr. Eugène Prost, 1911).

Une troisième partie de la forêt, la plus importante en superficie, est vendue le 19 mai 1653 par Marie de la Tour d´Auvergne, duchesse de la Tremoille et de Thouars et Henri de la Trémoille et de Thouars, prince de Talmond son mari à Jean-Baptiste d´Andigné, seigneur de la Chasse (en Iffendic) conseiller du Roi au Parlement (les d´Andigné seront au XVIIIe siècle seigneurs du Plessis-Bardoul en Pléchâtel où ils établiront une forge) et à Jacques de Farcy en Normandie, procureur général des eaux et forêts du comté de Laval en 1601 (in Pol de Courcy. Armorial, t. 1, p. 375). La vente pour la somme de 220.000 livres concerne : « le tout des forêts de Brécilien et Lohéac ainsi qu´elles s´estendent.. en commençant au buisson de Bouttavais et à finir aux extrémités des terres des dites forêts du côté de Ploermel et autre.. avec les pannages, paissons, acens et glantuils denbs aux d. forêts, les 50 crubles d´avoine et les 50 poules deues de rentes par les habitants de la paroisse de Concoret. La dite dame leur cède le droit de fief et juridiction dans les d. bois et forêts, leur délaissant l'auditoire au gué de Plélan à la change au d. sieur de la Chasse de tenir les d. forêts prochement et noblement de mon d. Sr de la Tremoille à devoir d´obéissance sans aucune rante ni rachapt .. laquelle mouvance féodale ma d. dame s´est réservée en conséquence des lettres patentes de sa Majesté obtenues le 15 juillet 1608 et le 10 octobre 1614 avec pouvoir d´y faire bastir forges et édifices dès à présent sy bon leur semble ». Les vendeurs se réservent la mouvance féodale au bénéfice de la haute justice et exigent la garantie expresse des privilèges des usagers (A.M. Paimpont. Contrat de vente du 19 mai 1653 dans portefeuille du procès entre paroissiens et propriétaires).

La date exacte de construction des bâtiments de forges n´est pas connue, cependant dans le procès-verbal de 1815 (?) (A.N. F144360) et dans une lettre de 1834, on mentionne un acte du 19 février 1675 qui indiquerait que l´exploitation est en cours (A.D. 35 6 s 9 : lettre du 17 décembre 1834 de l´ingénieur en chef Blanchard au Préfet). Par cet acte passé entre les chanoines de l´Abbaye et les propriétaires, ces derniers ont le droit d´extraire la mine dans toute l´étendue des terres dépendant de l´Abbaye à charge de rente perpétuelle de 600 livres (A.D. Ille-et-Vilaine. L. 935). La coexistence entre la vie rurale traditionnelle dans la paroisse et la nouvelle vie ouvrière paraît pacifique jusqu´en 1655. En 1685 les propriétaires de la forêt « se forgent un prétendu règlement et exercent des cruautés sur les habitants par leurs domestiques, forestiers et forgerons.. » (plainte du 14 juillet 1692), « en les troublant de leurs droits d´usages de la forêt » (procès-verbal de visite de la forêt en 1729). L´enjeu sur la forêt devient de plus en plus conflictuel alors que les intérêts des propriétaires et des usagers sont opposés. La cessation de pâturages communs, imposée par les propriétaires, engendre la ruine de la paroisse : « le bois n´est plus propre qu´à charbon » et en 1691, les paroissiens portent plainte devant le Parlement contre les propriétaires des forges. De nombreuses pièces du dossier sont conservées aux Archives Municipales de Paimpont.

Le 25 juillet 1691 un essai de conciliation entre le général de la paroisse et les propriétaires échoue : « les propriétaires de la forêt l´ayant fait convertir de haute futaye en taillis pour l´usage des forges.. et l´ont surchargée de nouveaux usages y ayant fait construire des huttes et petites maisons pour loger leurs sacquetiers (transporteurs) et autres ouvriers de la forge qui ont des bestiaux en grand nombre.. » (A.M. Paimpont). Les paroissiens déposent une nouvelle plainte le 14 juillet 1692 contre les propriétaires qui font commettre « une infinité de crimes dans la forêt qui restent impunis parce que les meurtriers sont dans un asile assuré : les Forges de Brécilien » (A.M. Paimpont).

L´origine du conflit est en réalité dans ce « prétendu règlement » de 1685 qui reprend l´ordonnance de Colbert sur le fait des Eaux et Forêts (1669) « permettant au propriétaire de confisquer les bestiaux et de donner amendes et peines » (A.M. Paimpont). Or les habitants soutiennent que cette ordonnance n´est pas praticable dans la forêt suivant la clause de l´acte de vente (cf. supra) .. voir aussi M. Duval. Forêts seigneuriales en Bretagne au XVIIe siècle. 1978. P. 34-39.

Le 12 mars 1710 la Cour de Rennes rend un arrêt selon lequel « les paroissiens habitant des maisons construites depuis au moins 40 ans ou reconstruites sur des anciens fondements » seront maintenues dans le droit de cueillir et serrer dans la forêt, landes et bruyères, genêts, feuilles fougères sans rien payer comme aussi de faire paître sans marque leurs bestiaux aux herbages et pâturages sauf dans les taillis deffensables.. et .. attendu que par l´abbatis de la futaye les propriétaires ont détruit l´usage de serrer le bois mort tombé sur fuilles, les habitants seront maintenus dans le droit de ramasser les haguilles ou mêmes branches restantes après la dernière manoeuvre des bûcherons.. » (A.M. Paimpont). Une nouvelle plainte fera rebondir le conflit et un nouvel arrêt du Parlement sera rendu en 1732 (cf. Puton op. cité). La procédure judiciaire ne prendra fin qu´en 1883 (cf. annexe 3).

2) Les propriétaires

Liste des propriétaires établie d´après les archives étudiées

1653 Jean-Baptiste d´Andigné de la Chasse,

Jacques Farcy de Pesnel

Acheteurs.

1691 Pelage d´Andigné

Jacques de Farcy

1692 Quatre des membres de la famille « sont aux camps du Roi ».

François d´Andigné, seigneur de Grande Fontaine.

1710 Annibal de Farcy, Sr de la Dagrie, président aux requestres du Palais.

Annibal Auguste de Farcy, Sr de Cuillié, conseiller de la cour.

Charles d´Andigné, Sr de la Chasse et autres propriétaires.

1729 Monsieur de Cuillé

Ravenel de Boistailleul.

Après 1738 Auguste Farcy de Cuillé, évêque de Quimper depuis 1738, ancien chanoine de Tréguier (1734-1738).

1764 d´Andigné du Plessis-Bardoul

Président de Cuillié

Directeur de l´exploitation : Forestier.

(A.D. 35 C 4713).

1772 Monsieur l´évêque de Saint-Pol-de-Léon,

MM. d´Andigné de la Chasse, de Farcy de Cuillié,

de Farcy de Muée, de Farcy de Ville du Bois, de

Ravenel de Boisteilleul, et d´Andigné du Plessis-Bardoul (B. Gilles .. Les Forges françaises en 1722, Paris 1960, annexe 4 p. 157).

Ingénieur Directeur : Mr Forestier.

1778-79 Ravenel de Boisteilleul, d´Andigné de la Chasse,

d´Andigné de Plessis-Bardoul, Farcy de Cuillié et Farcy de Muée.

Directeur : Robert du Bourg (A.D. 35 C 1478).

1783 d´Andigné de la Chasse, ancien évêque de Châlons,

de Ravenel de Boisteilleul, de Farcy de Cuillé, de Farcy de Muée.

Même directeur.

1784 Mêmes propriétaires.

1796.. Directeur : Nicolle (A.D. 35 L 935).

Avant 1801 ? Directeur Juguet (A.D. 35 10 S 14).

1801 Mêmes propriétaires dont trois émigrés.

Directeur : Jean Nicolle.

1815 d´Andigné de la Chasse, Mrs de Breuilpont,

du Boisteilleul, de Montecuit, de Chefontaine de Farci.

1822 MM Breuilpont, de Ravenel de Boisteilleul,

de Farcy, de Montcuit, de Farcy de Beaumont, de Farcy Saint-Laurent, d´Andigné de la Chasse, à la dame Piré,

aux demoiselles d´Andigné et Tuffin de la Rouerrie, (A.N. F14 4360).

1828 Mêmes propriétaires

Nicole. Directeur (A.N. F 14 4360).

1842 Mr Formo + (achat). Ogée suppt. de Marteville, 1853.

1851-1873 Duc d´Aumale

A partir de

1873 Levesque (armateur nantais)

(Bellevue op. cité, p. 133).

3) Les matières premières

a) minerai

Le Président de Robien dans la description historique et topographique de l´Ancienne Armorique (vers 1735) signale que « la mine de fer commence à s´épuiser (J.-Y. Veillard, description.., Floch. Mayenne, 1974, p. 237) mais on y trouve depuis peu la « marcassite contenant du cuivre » (sans doute de la chalcopyrite). Il précise aussi « qu'à Paimpont, on tire le minerai de plusieurs endroits entre autres des deux côtés d´une même montagne : du côté du midi, il produit un fer très doux et liant comme du plomb et du côté du Nord un métal cassant comme du verre ; c´est ce qui fait mêler ces deux minerais, qui par leur assemblage forment le meilleur, le plus doux et le plus liant de la province.. on a découvert de nouvelles mines dont les morceaux paraissent striés comme l´antimoine, d´autres sont en grelots et remplis d´espèces de cônes que l´on appelle mine brûlée (op. cité, p. 242). En 1772 (cf. B. Gilles, p. cité p. 158) Réaumur affirme dans son traité «Art de Convertir le fer forgé en acier » que le fer de Paimpont est des plus favorables. Ces minerais sont extraits en partie sur des terrains appartenant à l´Abbaye de Paimpont pour lesquels les propriétaires des forges versant depuis 1675 des rentes aux chanoines (B. Gilles op. cité, p. 158). En 1776 (A.D. 35 C 1478), les grelots proviennent de la vallée du Quart et du Veaujouan en Haute Forêt, le Lanvoutu en Basse Forêt et de l´atelier de Beignon ; d´autre minerai provient de la Gelée, de la Prée et du Pas Chapin (Pas Chapin à l´Est de la Fenderie). En 1783 (A.D. 35 C 1478) on extrait du minerai, outre dans les endroits précités et aussi au lieu Le Grand Mineray. En 1796 (A.D. 35 L 935) on précise que l´extraction de la mine est arrêtée quand il y en a suffisamment pour l´année.

Le procès-verbal de 1801 (2ème expertise des Forges dressée en septembre et octobre 1801 après émigration de trois des associés - une première expertise avait eu lieu en 1795 (A.D. 35 S 14) n'inventorie que le minerai de la Gelée estimé à 5250 livres en 1795 » c´était le prix courant mais nous devons observer qu´alors l´extraction du minerai était moins dispendieuse qu´elle ne l´est présentement pour la main-d´oeuvre parce qu´il était à peu près en la superficie du terrain au lieu que l´extraction s´étant continuée et les excavations étant plus profondes elles sont plus difficiles tant par l´augmentation du nombre et des salaires d´ouvriers que par le secours de pompes qu´elles existent ». Nous n´avons pu vérifier l´affirmation de M. Daumas (op. cité, p. 167) selon laquelle en 1811 les Forges de Paimpont faisaient venir leur minerai d´une mine située à près de 100 kms.

En 1815 (?) : « Le minerai de fer s´extrait dans la commune en vertu d´un traité que les ancêtres des propriétaires ont passé avec les religieux de l´abbaye de Paimpont en l´année 1675 qui leur donne le droit d´exploiter les mines de fer qui se trouvent dans les terrains qui appartenaient à ce monastère et dans la forêt de la Moutte moyennant une rente annuelle de 600 francs qui a été vendue par l´administration des domaines de Mr Elliviou de Rennes.. La première exploitation se nomme la minière de La Gelée et l´autre Le Grand Minier.. Le premier est un oxyde jaune de fer à 6 mètres de profondeur en rognons.. que l´on extrait à ciel ouvert.. on trouve aussi de l´oxyde de fer brun au-dessus du jaune mais en petite quantité ; ce minerai est pauvre et la pipe ne pèse pas plus de 650 kilos, son produit en fonte varie entre le 1/4 et le 1/5 de son poids mais elle est très fusible et le fer qui en provient est de bonne qualité. Cependant comme le minerai est trop peu productif pour le fondre seul on le mêle avec celui du grand minier dans les proportions d´un à trois.

Le minerai du Grand Minier dont l´extraction se fait aussi à ciel ouvert est un oxyde de fer brun et rougeâtre à 10 et 12 m de profondeur en morceaux détachés plus ou moins volumineux formant un dépôt qui a de 70 à 80 cm d´épaisseur. La pipe de ce minerai pèse 780 kilos et il rend 40 ou 45 % de son poids en fonte blanche très cassante, c´est pour suppléer à la pauvreté de celui de La Gelée et pour améliorer les gueuses qu´on mêle les deux minerais. Leur produit est alors de 30 à 33 % et le fer qui en provient est d´assez bonne qualité » (A.N. F 14 4360).

« Le lavage du minerai se fait sur les lieux en y conduisant les eaux des étangs du Houx et de l´Abbaye de Paimpont par de petites tranchées jusque sur les minières, on y travaille de la fin mars jusqu´en octobre » (même source). Le même texte précise que les hauts-fourneaux consomment 2500 à 2600 pipes de minerai ou 16000 quintaux métriques qui produisent environ 5500 quintaux métriques de fonte (1600 tonnes de minerai, 550 tonnes de fonte).

En 1822, le minerai provenant des propriétés est suffisant pour l´exploitation même modernisée (A.N.F. 14 4360. Rapport de l´ingénieur des mines Mathieu, 29 mai 1822).

En 1843, il est question de reprendre l´exploitation de la minière de La Prée (A.D. 35 6 S 9).

En 1853, les forges utilisent du minerai d´Espagne (le 1/3 de la consommation totale) qui donne une fonte d´excellente qualité (A.D. 35 S I nc I, rapport du préfet d´Ille-et-Vilaine, 1853).

b) La castine

Sorte de marne ou terre blanche servant de fondant au minerai de fer, elle est ajoutée aux minerais pour en absorber les parties sulfureuses. En 1778 (A.D. 35 C 1478) on utilise 565 1/2 demiers de castine pour la somme de 386 livres 14 sous ; en 1779, 3349 demiers pour la somme de 2755 livres 11 sous ; et 1783, 1560 demiers pour 1354 livres. Les quantités sont donc extrêmement variables.

Le procès-verbal de 1801 (A.D. 35 10 S 14) précise que la castine provient de Nantes. Et d´après le rapport (1815, ?) de l´ingénieur des mines, elle provient de Pont-Péan (Ille-et-Vilaine) ; il est consommé annuellement 2500 quintaux métriques (A.N. F 14 4360).

c) Le combustible

Jusqu´aux transformations techniques de la première moitié du XIXe siècle, le combustible est uniquement le charbon de bois. Nous avons vu (cf. & 1) que l´exploitation intensive des bois de la forêt avait rapidement (dès 1691) détruit les futaies remplacées alors par des taillis ; dès 1729 « le bois de la forêt n´est plus propre qu´à charbon » (A.M. Paimpont. Procès-verbal visite de la forêt de Brécilien, 18 septembre 1729). Curieusement dans le rapport de 1772 (A.D. 35 C 1474 et B. Gilles, les forges françaises.. op. cité) il n´est pas fait allusion au manque de bois mais le propriétaire se plaint de l´irrégularité des eaux. Les comptes montrent cependant un manque de bois puisqu´en 1777 (A.D. 35 C 1478) on achète pour 1814 livres « de bois à M. de Montigny pour deniers d´entrée de la partie afféagée pour les bois compris en deçà des limites de l´afféagement ». En 1779 (même source) les achats sont de 4499 livres et en 1783 de 5809 livres.

En 1796, le Directeur s´inquiète de l´épuisement de la forêt (A.D. 35 L 935), rapport du Directeur Nicolle) et « on anticipe sur les coupes en les réduisant à 15 ans au lieu de 20 à 25 ans..

A l´avenir il ne sera pas possible d´élever la fabrication à plus de 200 à 300 milliers par an à moins qu´il ne se présente des bois propres à charbon à acheter dans les environs.

Les fonctionnaires des eaux et forêts commentent : ces achats ne sont pas difficiles, le pays est couvert de bois et de petites forêts toutes en taillis, il faudrait en année commune 18 000 à 20 000 cordes.. et la forêt n´en peut produire 3000 et encore le bois est-il trop jeune et rend peu de charbon.. Il n´en reste qu´un moyen : abandonner la petite forge et une affinerie de la grosse.. si on ne fait pas une réforme, dans 2 ou 3 ans on sera forcé de suspendre entièrement les travaux au moins pour 7 à 8 ans.. ».

En 1801 (A.D. 35 10 S 14), « la partie de la forêt dépendante des forges a 19 113 arpents de taille mais la trop grande consommation de bois.. a réduit la forêt à 15 ou 16 coupes. La forêt est en bois taillis dont 1/3 de médiocre qualité puisqu´il n´y en a pas qui excède 16 ou 17 ans au plus : 1/3 en mauvaise taille et mal peuplé, un autre 1/3 en broussailles rempli de vagues.. la quantité en futaie est de 93 arpents y compris les rideaux d´arbres qui entourent le chef-lieu de l´usine dont 50 arpents se trouvent de l´âge de 70 à 100 ans et 43 arpents de 40 à 60 ans en général couronnés et qui ne peuvent plus prendre d´accroissement. Ce morceau de futaye où l´on prend continuellement pour remplacer les pièces qui viennent à manquer ».

En 1815 (?) (A.N. F 14 4360) : « les forêts sont celles de Brécilien et de Saint-Perran situées dans la commune de Paimpont dont la consistance superficielle est de 15 000 arpens environ et qui appartiennent aux propriétaires de la dite forge ; ensuite la forêt domaniale de la Moutte désignée dans les 300 000 hectares de bois qui doivent être vendus par le gouvernement, enfin quelques bois appartenant à des particuliers qui avoisinent cet établissement. On évalue à 30 000 environ le nombre de sacs de charbon pesant chaque 50 kgs que consomment annuellement les forges (1500 tonnes) et à 7500 le nombre des cordes de bois nécessaires pour obtenir cette quantité de charbon, c´est-à-dire qu´une corde de bois mesure du pays produit 4 sacs de charbon pesant chaque un quintal poid de marc ». C´est du moins la crainte d´une carence en bois que le désir de produire plus et à qualité supérieure qui incite les propriétaires à demander dès 1819 l´autorisation d´installer des ateliers suivant « un procédé imité de celui des Anglais.. Les nouveaux ateliers seraient alimentés avec de la houille.. Alors, la forêt dont la contenance est de 8 000 ha au moins suffirait à plus des 3/4 des besoins, en admettant même que le produit en fer fut doublé.. Cette substitution d´un combustible à l´autre diminuera d´un tiers la consommation du bois sur des quantités égales de fer fabriqué de sorte qu´avec la consommation actuelle de ce même combustible, on peut espérer obtenir une quantité de fer supérieure de moitié à celle que l´on obtenait précédemment ». (Rapport du 10 janvier 1823.. A.N. F 14 4360). Le ministre de l´intérieur lui-même avait répondu au Préfet d´Ille-et-Vilaine en 1818 que les maîtres de forges devraient améliorer leur fabrication en adoptant les procédés anglais (A.D. 35 10 514).

En 1822, l´ingénieur des mines Mathieu précise qu´en année commune, il extrait environ 8000 cordes de bois des seules forêts qui appartiennent aux propriétaires. (Rapport du 29 mai 1822 dressé par l´ingénieur des mines.. A.N. F 14 4360). En 1853 Marteville (supplément Ogée) estime à 40 000 stères, le bois nécessaire à l´alimentation.

4) L'énergie

Uniquement hydraulique, elle dépendait essentiellement de la quantité d´eau retenue et du débit produit par les chutes.

L´enquête de 1772 (B. Gilles, op. cité) montre que l´abondance des eaux est un facteur primordial de productivité et qu´à l´époque ses variations influent davantage sur la quantité de fonte produite que les difficultés pour se procurer du bois. En 1764, le marché pour le vaisseau « La Bretagne » ne peut être honoré à cause d´une carence en eau (A.D. 35 C 4713). C´est pourquoi les propriétaires, quelques années avant l´enquête de 1722, ont fait pratiquer un étang près d´icelle qui a coûté plus de 60 000 livres ». Il doit s´agir de l´étang du Perray car il est impossible d´envisager l´implantation des forges à partir de 1653 sans l´aménagement de l´étang producteur d´énergie.

En 1801, on dénombre 7 étangs : Les Forges, qui reçoit les eaux de tous les autres et dont les eaux se rendent à la Petite Forge, au-dessus sont celui du Perray, ceux de la Fendrie, plus loin ceux de Trudo, de Liorel et de la Ruisselée. Ils contiennent tous ensemble 173 arpents et aucun d´eux n´est susceptible d´être pêché et ils ne le peuvent sauf celui de la Ruisselée sur lequel il y a un moulin. Ils doivent être considérés servant à conserver et à conduire les eaux aux divers ouvrages des forges et de la Fendrie. Par rapport à cet usage, ils sont estimés (2 800 francs) » (A.D. 35 10 S 14).

En 1836, les propriétaires exhaussent le déversoir de l´étang pour augmenter la retenue d´eau de l´usine (probablement à cause du train de laminoir créé vers 1820). (A.D. 35 6 s 9). En 1853 le supplément du dictionnaire d´Ogée précise la puissance hydraulique : 233 ha. d´étangs produisant une puissance de plus de 100 chevaux.

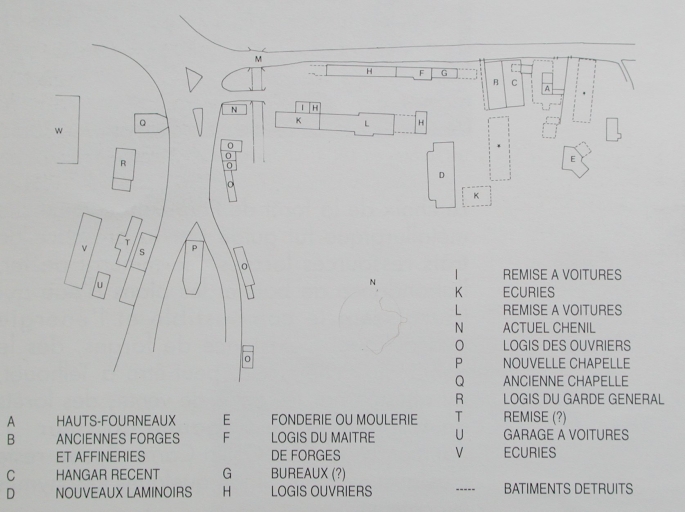

5) Les bâtiments (cf. plan de localisation des bâtiments)

La date de construction des premiers bâtiments n´est pas connue -probablement vers 1675 date à laquelle les moines de l´Abbaye signent avec les propriétaires un accord- pour l´extraction du minerai- dans la partie de la forêt « la Montre de Paimpont » (aujourd´hui la Moutte) contenant 300 journaux (150 ha) et divisée en 4 breils : le breil de Brécilien, le breil du Gast, du Gallet et le breil de la chapelle- (Marquis de Bellevue.. p. 69-70). Cette partie de la forêt fut donnée en 1634 aux chanoines par le duc de la Tremoille après leur protestation contre la vente de la forêt qu´ils jugeaient contraire à leur droit d´usage stipulé dans les usements de 1467.

Les bâtiments étaient nécessairement regroupés au pied de la chaussée, disposés comme les bâtiments actuels. L´affinerie (B) et les logis ouvriers (H) pourraient dater de la première installation (fin XVIIe ?).

Dès 1692 (A.M. Paimpont, P.V. du 16 juin 1692) la fenderie est mentionnée.

En 1779, construction d´une seconde forge et d´un martinet à la Basse-Forge dite dans les textes : La Petite Forge ou Forge d´Embas (A.D. 35 L 935, rapport du 18 juin 1796). Il en avait coûté jusqu´au 25 août 1779 la somme de 15 542 livres 6 sous 2 d. (A.D. 35 C 1478. Comptes de l´année 1778-1779).

En 1801 la composition de l´établissement est la suivante :

A la Grande Forge : maison des propriétaires, office et cuisine des propriétaires, plusieurs petites maisons de forgerons et une petite étable, maison du Directeur, logements du cantinier et du surgarde, « maison de l´évêché ». Un fourneau et sa halle. La forge, la moulerie, affinerie et leur halle et deux halles à charbon.

A la Petite Forge : logement des forgerons (fendeurs et ouvriers), la forge avec ses tournants, enclume, soufflets, marteau, et la halle à charbon.

A la Fenderie : le logement du fendeur, un four de chaufferie, la halle de l´atelier de la fenderie, la boutique du maréchal (cf. S 7). (A.D. 35 10 S 14. Procès-verbal d´expertise établi à partir du 4 vendémiaire en 9).

En 1815 (?) « l´établissement consiste en deux hauts-fourneaux de 7m33 de hauteur, mais on m´en met jamais qu´un seul en feu chaque année, ensuite en une grande forge composée de deux affineries, une chaufferie (qui sont en activité pendant 6 à 9 mois) et deux gros marteaux, en une fendrie double, une martinet et un bocard à piler les laitiers. Il existait une petite forge près du martinet (forge basse) qui a été remplacée depuis quelques années par trois moulins à bled ». (A.N. F 14 4360. Notice sur les mines par l´ingénieur en chef des mines non signé, non daté.. vers 1815, ?).

Les 25 janvier et 1er mars 1819 les propriétaires demandent au Préfet d´Ille-et-Vilaine une autorisation pour améliorer leur usine en « construisant certains ateliers pour l´affinage et l´étirage du fer au moyen d´un procédé imité de celui des Anglais et pour la confection de toutes les pièces en fonte nécessaires à la construction des machines » (A.N. F14 4360. Rapport de l´ingénieur Blavier du 10 janvier 1825). L´inspecteur principal des forêts du 14e arrondissement donne avis favorable (8 mars 1821. A.N. F 14 4360).

Cette demande consistait précisément :

- construction d´un atelier (laminoir) avec 4 fourneaux à réverbère alimenté par la houille pour affinage de la fonte et trois paires de cylindres.

- construction d´un atelier de moulerie avec deux fourneaux à réverbère à houille.

- maintien des éléments existants en 1815.

Les travaux de construction des bâtiments achevés, « lorsqu´il fut question de mettre la main à l´oeuvre et de fabriquer, la discussion approfondie du procédé anglais démontra que le haut prix du combustible minéral (venant de Montrelais, Loire-Atlantique) rendait le procédé inadmissible pour cette usine. C´est alors que modifiant leur projet primitif, les demandeurs se décidèrent à adopter le procédé mixte qui consiste à affiner la fonte au charbon de bois dans les anciens foyers d´affinerie, à chauffer les produits de cet affinage à l´aide de la houille dans des fours à réverbère et à étirer le fer en barres à l´aide de cylindres cannelés ou laminoirs ». (A.N. F 14 4360). Rapport Blavier au corps royal des mines.. du 13 décembre 1830). Il décrit la composition suivante de l´usine.

1° -2 hauts fourneaux au charbon de bois.

2° -3 affineries au charbon de bois.

3° -1 chaufferie d´affinerie (employée accidentellement avec deux gros marteaux).

4° -1 feu de martinet.

5° -1 bocard à laitier et à crasses.

6° -4 fours à réverbère de chaufferie à la houille.

7° -3 paires de cylindres étireurs et une machine à fendre.

8° -1 four de chaufferie pour tôlerie (hors d´usage).

9° -1 atelier de moulerie avec 2 fours à réverbère chauffés à la houille pour la fusion de la fonte.

10° -1 tour double.

On a donc conservé la chaufferie pour la fabrication sous le marteau de certaines pièces qu´on ne peut fabriquer à l´aide des laminoirs. On a ajouté une troisième affinerie pour pouvoir utiliser toute l´eau de l´étang dans la saison des pluies. (Rapport de Blavier, 13 décembre 1830. A.N. F 14 4360). Les projets d´installation d´une forge à l´anglaise ont avortés et les propriétaires se sont contentés d´un procédé mixte où les ateliers les plus consommateurs de charbon de bois (hauts-fourneaux, foyers d´affinerie) sont maintenus selon la tradition ; seuls les fours à réchauffer (laminoir, fonderie ou moulerie) consomment de la houille. Il est probable que les propriétaires avaient misé sur la construction rapide du canal d´Ille-et-Rance qui aurait permis l´approvisionnement en charbon de terre depuis l´Angleterre, commencé en 1804.

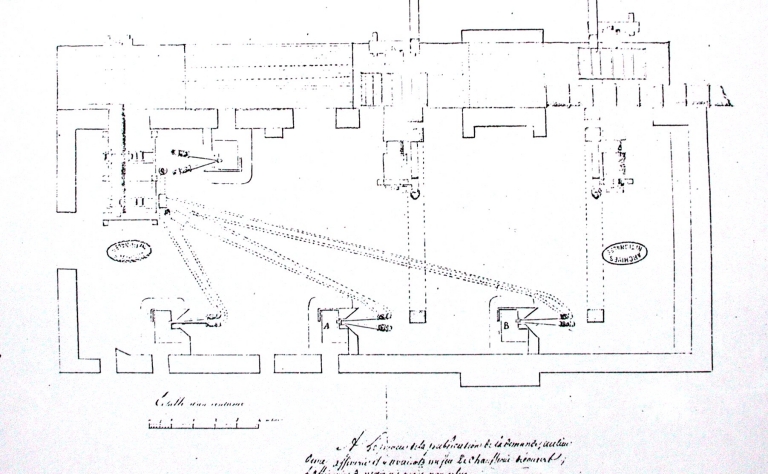

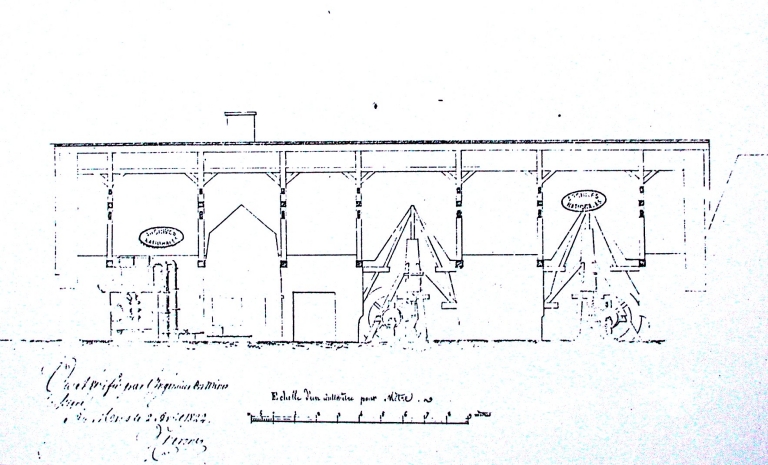

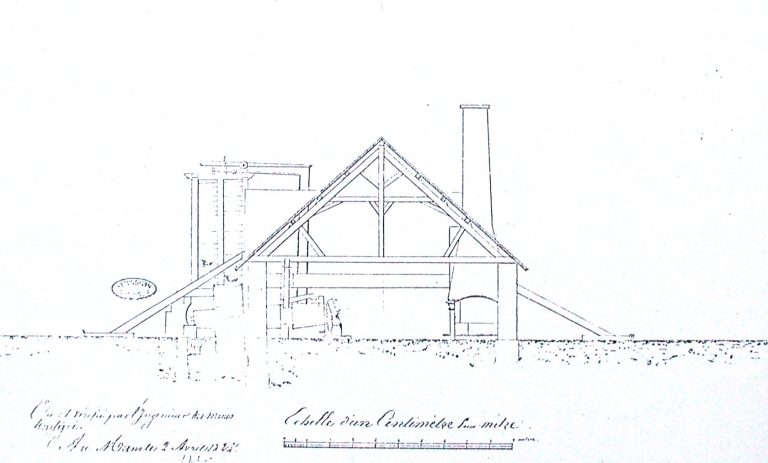

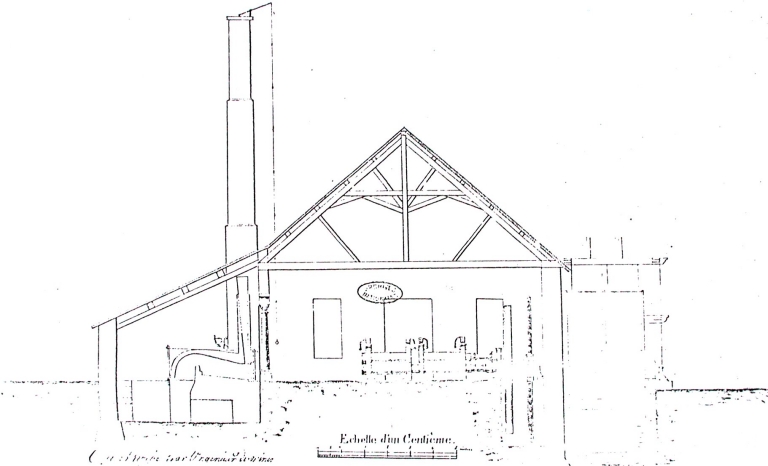

Les plans conservés dans ce dossier d´archives ont probablement été réalisés pour appuyer la demande de 1819. Ils sont tous signés Hth de Ravenel, officier d´artillerie, un seul daté 1820. (Plan du laminoir). Ils ont sans doute été révisés en 1822 par Cheron et en 1831 par Blavier. Il n´a été terminé qu´en 1839. Acheminer la houille par charroi depuis Montrelain augmentait donc considérablement le coût de production de la fonte aussi durent-ils utiliser une solution intermédiaire. La comparaison de cette structure à celle énoncée par le préfet d´Ille-et-Vilaine au conseil général en 1853 (A.D. 35 INC I 1853), montre plusieurs modifications dans le matériel utilisé aux forges de Paimpont. Ce rapport précise en effet que les forges sont constituées de :

- 2 hauts-fourneaux

- 2 feux d´affinerie

- 3 marteaux

- 1 marteau cingleur

- 2 fours à puddler

- 1 squezzer

- 1 train de laminoir

- 6 fours à réchauffer

- dégrossisseur

- 1 laminoir à 4 trains

Un feu d´affinerie n´existe plus, mais en revanche, deux fours à puddler, un squezzer et un train de dégrossisseur ont été ajoutés (d´après B. Magne, Recherches.. op. cité, p. 28-29).

Les deux hauts-fourneaux sont datés : celui du Sud porte la date 1842 moulée dans le linteau de fonte de l´ouverture du creuset (Ouest). Celui du Nord porte les dates 1832 moulés dans les deux linteaux des ouvertures du creuset.

Le Préfet d´Ille-et-Vilaine accorde, en 1882, au sieur Poulain, mécanicien à la Forge Basse, l´autorisation de construire une usine au Pont du Secret (cf. la Secouette). Pour cela il construit un barrage sur le canal de fuite des Forges-Basses. L´usine figure sur un plan dressé le 16 octobre 1886 (A.D. 35 6 S 9).

6) Productions et débouchés

a) Production

Fonte

1772 : (B. Gille op. cité) 536 000 à 1 060 000 livres, soit 2680 à 5300 quintaux.

1776-1777 : (A.D. 35 C 1478 cf. annexe) 5343 quintaux

1778-1779 : (même source) 6079 quintaux

1783 : (même source) 5666 quintaux

1789 : (Bourgin op. cité) 4000 quintaux

1796 : (A.D. 35 L 935) non précisé

1815 ? : (A.N. F14 4630) : 5500 quintaux

Fer

1772 : (B. Gille op. cité) 400 000 à 700 000 livres, soit 2000 à 3500 quintaux ; fer plats et carrés, fer aplati de fenderie, verge de fenderie

1776-1777 : (A.D. 35 C 1478 cf. annexe) 4515 quintaux

1778-1779 : (même source) 6788 quintaux

1783 : (même source) 4599 quintaux

1789 : (Bourgin op. cité) 2667 quintaux

1796 : (A.D. 35 L 935) 3500 à 4000 quintaux

1815 ? : (A.N. F14 4630) : 3600 à 3650 quintaux ; 3/4 fer fenderie (vergette, feuillard, cariolle, carosse), 1/8 fer carré et plat, 3/8 fer rond ou carré de martinet

Les fers produits sont dans tous les textes qualifiés de meilleure qualité que ceux fabriqués dans la province. [A Bréal-sous-Montfort, la rampe d'escalier en ferronnerie du château du Molant reconstruit vers 1775, est signée "Paimpot"]. Les modernisations de 1819-1831 du matériel utilisé entraînent un accroissement constant de la production de fer (cf. tableau p. suivante in B. Magne. Recherches.. op. cité, p. 29). Les chiffres de 1853 pour la production de fer sont extraits du rapport du préfet au Conseil général d´Ille-et-Vilaine (A.D. I nc I, 1853).

b) Débouchés

1772 : « Le fer ne passe nullement à l´étranger, sa bonne qualité fait qu´il se consomme dans la Province mais la misère des habitants nuit beaucoup à la vente. Les fers étrangers de Suède et d´Espagne dont on pourrait se passer nuisent encore davantage étant donné à plus bas prix qu´on ne peut le faire à cette forge.. ». (Réponse à un questionnaire rédigée par le Dr de la forge.. A.D. 35 C 1478 dans B. Gilles op. cité).

Les trois comptes des années 1776-1777, 1778-1779 et 1783 permettent de préciser la nature exacte de la production et la variété des débouchés. Une étude économique complète reste à faire malgré la limite temporelle.

La fonte est vendue en gros ou en détail sous forme de gueuses, poids à peser, marmites, chaudrons, réchauds, contre-feux, mortiers, taques, four de fourneaux. Les fers sont vendus sous forme de fers forgés (loupes plates et carrées, fers marchands, masses et coins, de « brayes » et baliscorne », d´outils comme étrepes, galtoires et socs), de fers de fendrie (vergettes, galopinnes carabinnes, feuillard, cariolle, harpons, fers à scie) et enfin sont vendus en gros quand ils doivent être reforgés.

De plus on produit en moyenne 30 quintaux de clous par an (A.D. 35 C 1474).

1778 : (Ogée). Le fer est employé à l´Arsenal de Brest.

1796 : Ils sont employés à l´agriculture, à l´arsenal de construction d´artillerie de Rennes, aux convois militaires, à la clouterie, au commerce et souvent à la Marine du Gouvernement (A.D. 35 L 935).

1815 (?) « Le prix s´élève surtout lorsque le fer étranger abonde moins dans les ports de mer de la France où s´en fait la plus grande consommation » (A.N. F 14 4360).

D´après Banéat (Le département d´Ille-et-Vilaine, tome III, p. 216) les conduites en fonte pour l´adduction d´eau de Rennes provenaient des Forges de Paimpont. Les travaux durèrent de 1720 à 1760.

7) Le personnel et leur logis

a) Le personnel

Contrairement à l´idée généralement diffusée il ne semble pas que les ouvriers aient été des employés temporaires (ouvriers-agriculteurs) travaillant épisodiquement dans l´année et principalement pendant l´hiver. Même si, mines, fourneaux, chaufferies et autres ateliers ont des périodes de chômage dans l´année, celles-ci ne sont pas toutes concomitantes et les ouvriers d´un atelier travaillent à un autre moment dans un autre atelier :

- en 1777 le haut fourneau a fonctionné depuis le 30 janvier jusqu´au 27 août.

- en 1778 il a fonctionné du 16 décembre au 4 juillet.

- en 1783, il fut mis à feu le 18 août et éteint le 15 mars 1784.

Le nombre « infini » d´ouvriers mentionné dans l´enquête de 1772 n´apporte rien de précis mais on sait que ces ouvriers étaient des bûcherons, charbonniers, dresseurs, rouleurs, voituriers, mineurs, forgerons (Gilles : op. cité).

En 1779 on dénombre 250 ouvriers (Bourgin : l´Industrie sidérurgique en France en 1789, p. 155, cf. annexe 5).

Les comptes de 1777, 1779 et 1783 permettraient également de dénombrer les employés (A.D. 35 C 1478).

En 1796 (A.D. 35 L 935) il y a trois sortes d´employés aux forges :

18 agents

1 directeur ou régisseur appointé 3250 livres

1 commis à la balance 687 l. 10 s.

1 commis surveillant 525 l.

1 commis aux approvisionnements 400 l.

1 commis à la petite forge 500 l.

1 commis à l´extraction des mines 500 l.

1 surcharge pour la conservation de la

forêt et son exploitation 812 l. 10 s.

11 gardes pour la forêt, chacun 231 l.

8 ouvriers rentés

1 martineur 825 l.

1 fendeur 625 l.

1 fondeur 625 l.

1 maréchal serrurier 625 l.

1 charpentier 500 l.

1 souffletier menuisier 375 l.

1 premier renoueur 360 l.

1 second renoueur 360 l.

205 ouvriers non rentés

120 bûcherons, mineurs, dresseurs

et charbonniers

40 voituriers conduisant 275 chevaux

20 hommes à la grosse forge

5 hommes à la petite forge

1 homme au martinet

4 hommes à la fendrie

15 charretiers et journaliers

-la seule traduction «que nous ayons trouvée dans les dictionnaires assimilent les renoueurs à des chirurgiens capables de réduire les fractures de membres.

-les dresseurs sont les ouvriers qui forment le four à charbon de bois.

Total général : 231 hommes dont 26 salariés. Une note précise que tous les ouvriers salariés ont été augmentés d´un tiers depuis la Révolution. L'étude comparative des rétributions accordées à chacun d´entre eux permettait de connaître la hiérarchie établie entre ces ouvriers. Vers 1815, les forges emploient 203 ouvriers (A.N. F14 4360).

Marteville dans le supplément du dictionnaire d´Ogée en 1853 précise qu´il y a plus de 200 cloutiers sur la commune.

b) Les logis

Dès 1691 les propriétaires des forges ont fait construire des huttes et petites maisons dans la forêt pour loger leurs sacquetiers et autres ouvriers qui ont des bestiaux en grand nombre (A.M. Paimpont, portefeuille du procès. P.V. de visitation de la forêt du 25 juillet 1691). Le procès-verbal d´expertise des forges dressé en septembre et octobre 1801 est, à ce titre, le texte le plus précis :

Outre les bâtiments industriels (cf. a. 5) y sont énumérés :

1- La maison des propriétaires « ayant un étage au-dessus du rez-de-chaussée sans compter le comble et la toiture ; construite en pierres immédiatement au derrière de la chaussée sans jardin ni intervalle ». Elle est composée au rez-de-chaussée d´une chambre boisée, salon, salle, chambre du cuisinier, chambre du citoyen de Cuillé, chambre du domestique et chambre des comptes avec une armoire contenant 39 volumes de l´encyclopédie Diderot, 4 volumes de l´histoire naturelle de Buffon, 1 volume de l´art de fabriquer le fer, 1 volume de l´art de le fabriquer en acier, deux volumes intitulés : la fonte des mines, un dictionnaire de l´architecture, un volume des ordonnances de Louis XIV, un volume du tarif des bois, un volume de l´analyse du fer, un volume intitulé « méthode de plans », deux volumes intitulés « forges et fourneaux ».

Au premier étage : chambre de Farcy de Muée, cabinet voisin, cabinet du domestique, chambre voisine, une autre chambre, un cabinet voisin, une autre chambre et un cabinet.

Au deuxième étage : une chambre vers l´orient, une 2ème chambre, deux cabinets de domestiques, une chambre voisine et un cabiner, enfin une dernière chambre à l´ouest.

2- L´office et la cuisine des propriétaires joignant à la maison.

3- La maison du Directeur avec cave, pressoir, écurie, le tout à simple rez-de-chaussée.

4- Maison dite l´évêché servant de caserne (400 à 600 hommes de troupes ont logés dans les forges pendant la période révolutionnaire) et de logement au fondeur ; composée de trois chambres, 1 cabinet de milieu, une chambre joignant le cabinet et un cabinet de domestique.

5- Fanerie (?) de cuisine

6- Logement du cantinier

7- Logement du surgarde

8- Logement des forgerons

9- Atelier de charpenterie

10- Auberge

11- Ecuries

12- Etables

13- Avec une vingtaine de petits jardins attenants

14- Maison et magasin de la balance.

Dans la forêt, les gardes sont logés aux lieux nommés Le Pas du Houx, Saint-Péran, Le Buisson, Haute-Forêt, Métairie-Neuve, Bonavin et Minerai.. « Ces logements consistent en de très petites maisons ou cases au nombre de 10 plus ou moins éloignées les unes des autres ».

A la Petite Forge, l´habitation des forgerons est à deux étages en pierre avec des jardins divisés en petites portions distribuées entre le fendeur et les ouvriers.

A La Fenderie, un logement consistant en une petite maison avec une étable.

L´auditoire et la prison étaient situés au gué de Plélan, siège de la juridiction de l´ancienne seigneurie de Brécilien. Pendant la Révolution la prison servit de dépôt pour les déserteurs et les accusés qui passent dans le canton. Son état de dégradation est total.

8) Le déclin des forges

Après la période florissante des années 1853-1858 (A.D. 35 I NC I, 1853 à 1858) et un point culminant de l´essor dû à la construction du chemin de fer en Ille-et-Vilaine inauguré en 1857, la situation de l´industrie à Paimpont décline rapidement incapable de concurrencer des grandes installations modernes du nord et de l´est.

Le chemin de fer est donc paradoxalement un des facteurs essentiels de ce déclin mais le traité de commerce de 1860 avec la Grande-Bretagne en éliminant les droits de douane sur les fontes et fers importés inonde le marché français de fers anglais, et le 31 mars 1866 les hauts-fourneaux s´éteignent définitivement (B. Mayne. Recherches.. op. cité, p. 34).

Le conflit de 1870 en anihilant les industries du nord et de l´est allait redonner de l´importance aux forges de Paimpont qui, la paix revenue, ferment définitivement l´exploitation en 1884.

II-DESCRIPTION

1) situation et composition d'ensemble

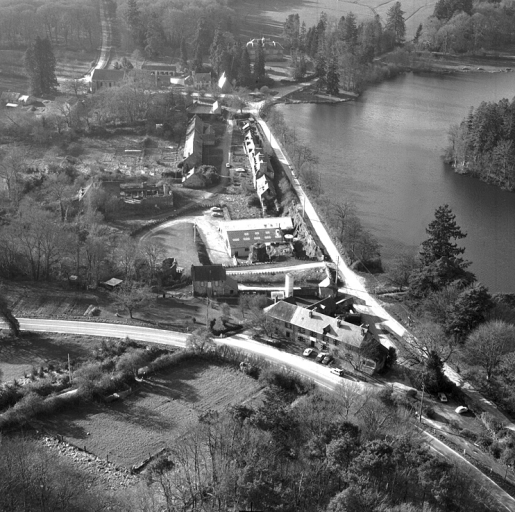

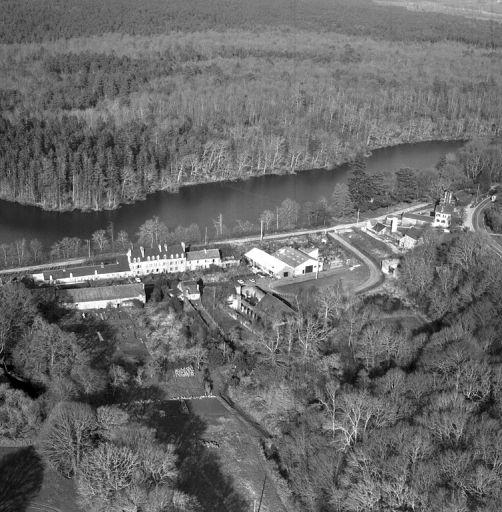

L´exploitation se compose de quatre parties distinctes affectant à cette usine à fer, une structure éclatée en quatre zones géographiquement éloignées. Cette spécialisation des sites s´est progressivement développée depuis l´Ancien Régime (carte n°2).

a) la grosse forge située dans une vallée appelée dans tous les textes d´Ancien Régime : vallée de l´Aff (aujourd´hui la carte d´Etat-Major au 1/25000e dénomme Rivière Aff le ruisseau coulant depuis l´ouest (territoire de Beauvais) et rejoignant le ruisseau des Forges au moulin du Grand-Bois.

Cette vallée peu profonde au talweg axé Nord/Sud est barrée au Nord par une chaussée. L´étang alors retenu est situé à un confluent de trois vallées et alimenté par tous les ruisseaux courant dans la partie centrale de la forêt entre trois lignes de partage des eaux (cf. carte n°2). Une échelle de huit étangs (non compris l´Etang-Bleu de formation plus récente, consécutive à l´extraction de minerai) régularise le cours d´eau. L´étang de la Chèvre n´existe plus.

Les eaux débouchant des coursiers et celles du déversoir se réunissent au sud pour se séparer à nouveau et alimenter l´établissement des Forges-Basses.

Les bâtiments se groupent contre la chaussée, parallèlement à elle pour les bâtiments d´habitation qui sont aspectés au sud, perpendiculairement pour les bâtiments industriels.

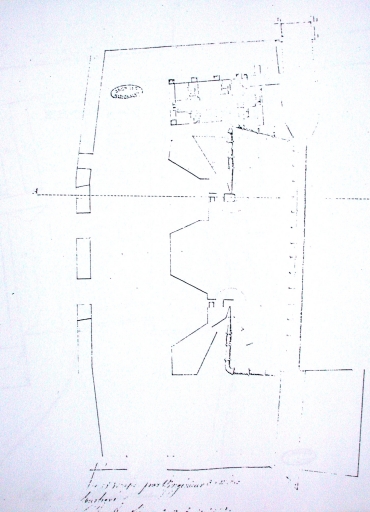

Le plan de 1820 figure trois canaux d´amenée d´eau ; ils sont tous aujourd´hui, soit fermés, soit busés et souterrains. Seul le déversoir à l´ouest est encore visible. A l´ouest sur la pente de la vallée : château des Forges, deux chapelles, le logis dit du garde général et divers logis ouvriers.

b) La Fenderie

Etablissement situé à 750 m au nord de la grosse Forge, le long d´une chaussée retenant les eaux d´un étang de La Fenderie sur le ruisseau de La Moutte ; le ruisseau alimente aussi plus en amont l´Etang Neuf.

c) La Petite Forge ou Forges d´en Bas ou Basse Forge située à 1 km au sud des grosses forges le long de la D. 773. L´établissement est alimenté par les eaux du déversoir de l´étang des forges ; il a été construit en 1779. Dès le début du XIXe siècle, la forge est remplacée par trois moulins à blé et seul subsiste le martinet (A.N. F 14 4360).

d) En 1882, construction de l´usine de La Secouette. Elle est alimentée par les eaux du canal de fuite de la Forge-Basse qui rejoignent immédiatement au sud de l´usine, le ruisseau formé par les eaux des coursiers de la Grande Forge.

2) Matériaux

Tous les édifices d´habitation et industriels sont construits en schiste pourpré, les encadrements des baies sont le plus généralement en bois (les remaniements récents ont été effectués en ciment). Toit en ardoises.

A la Grande Forge les bâtiments D et E ont leurs grands arcs intérieurs (arcades et supports) en fonte.

3) La Grande Forge

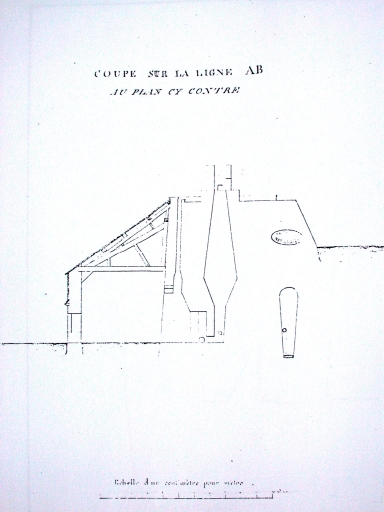

A) Hauts-Fourneaux

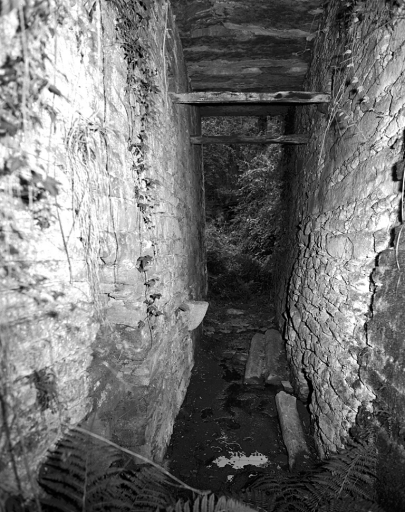

Situés à l´est de l´exploitation, le mur de soutènement retient la terre de la rampe d´accès. Seul le haut-fourneau du sud (1) correspond à la figure du document II : base de plan carré ouverte sur les quatre côtés et surmontée d´une partie haute de plan octogonal (bune et batailles ont disparu). Cependant si les trois ouvertures nord, est et sud sont rectangulaires, celle de l´ouest datée 1842 sur un linteau est en arc segmentaire, et des reprises dans l´appareillage sont visibles dans les murs sud et nord. Les bâtiments des soufflantes et la halle sont détruits. Le document I indique que le coursier alimentant les soufflantes était à l´est des hauts-fourneaux. Le haut-fourneau (2) situé au nord du précédent n´est pas aligné avec celui-ci. A l´est, il est longé par un étroit passage couvert de dalles de schiste. Au-dessus de ce passage passe la rampe d´accès au gueulard. Ce haut-fourneau est daté 1832 sur les linteaux en fonte des deux baies en arc segmentaire du creuset et des évents ouverts au nord et à l´ouest.

B) Atelier d´affinerie et de forge.

Complètement transformé depuis l´installation de l´usine de nettoyage de vêtements, mais les murs sont en place. Le canal d´amenée d´eau existe encore mais recouvert. Intérieur transformé. Les documents anciens figurent trois feux d´affinerie (une note mentionne que le troisième est récent), un feu de chaufferie et deux marteaux. Ces installations fonctionnaient au charbon de bois.

C) Hangar moderne

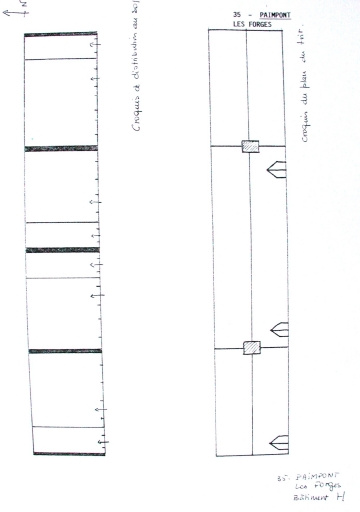

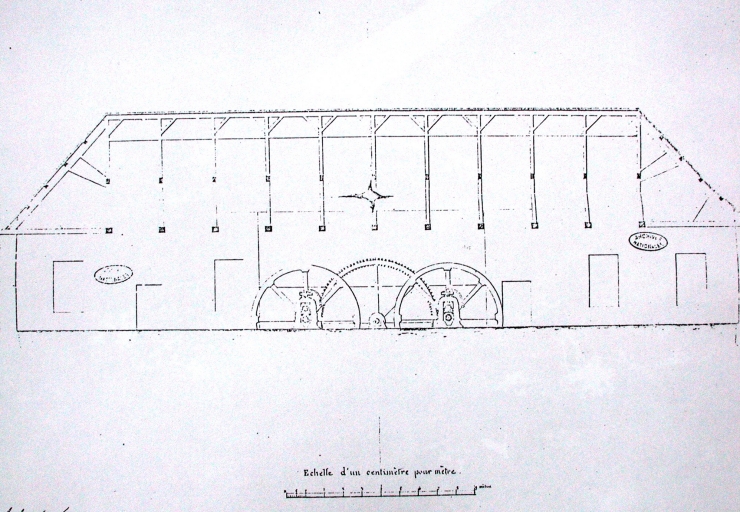

D) Laminoirs

D´après M. Daumas, ce bâtiment daterait de 1831 ; il semblerait plutôt que la construction de ce bâtiment ait été entreprise dès la demande d´autorisation comme celui de la fonderie (bâtiment E). Le plan est daté 1820. D´après la note de Blavier en 1831 le bâtiment est complètement achevé. Il abritait quatre fours à réverbère fonctionnant à la houille pour affiner la fonte et trois paires de cylindres étireurs. L´alimentation en eau était fournie par une conduite en fonte traversant les maisons (G) et détruite - son courant animait une grande roue pour le laminoir et une plus petite pour l´atelier du tour.

Divisions intérieures du bâtiment constituées de 10 arcades : les neuf colonnes cylindriques à base et chapiteau dorique et les dix arcs sont en fonte sans doute coulés sur place.

*Cheminée cubique appareillée en schiste contre la deuxième colonne à l´ouest. Toutes les colonnes sont « doublées » à l´ouest par un poteau de béton. Toutes les baies du mur est ont un encadrement de schiste maçonné à linteau de bois), celles du mur ouest ont été consolidées en béton.

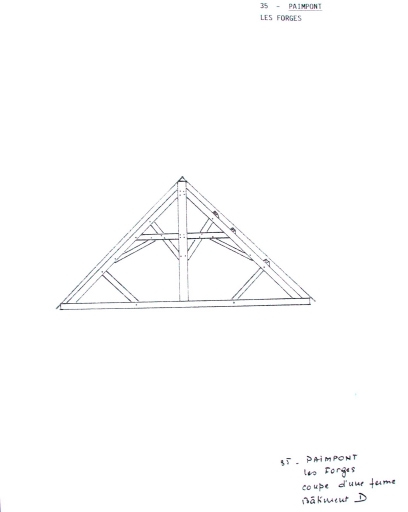

* Charpente en bois (pièces assemblées à tenons et mortaises chevillés). Il ne subsiste que cinq fermes sur la partie sud du bâtiment. Le vaisseau ouest de ce bâtiment était couvert d´un appentis.

Au sol, traces de rails de wagonnets

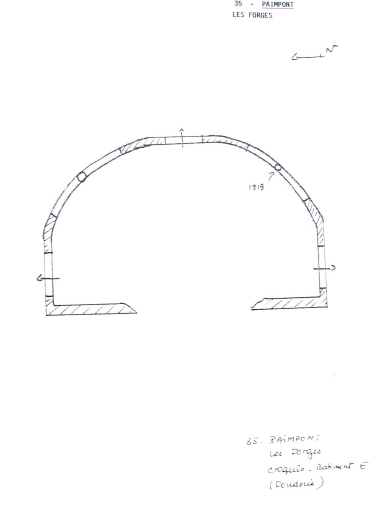

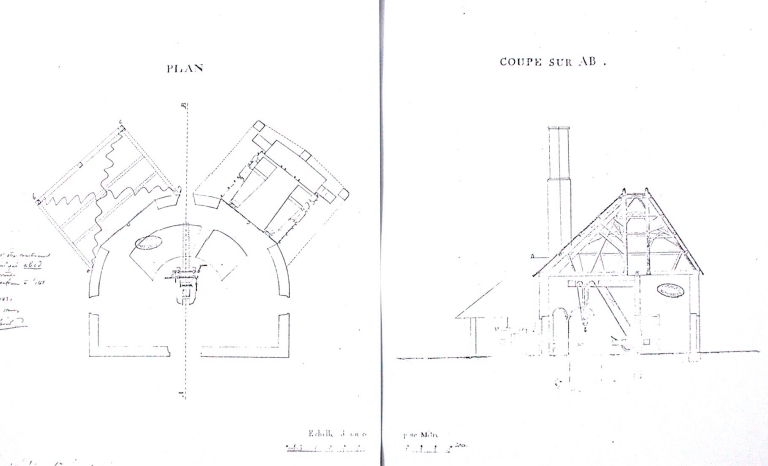

E) Fonderie

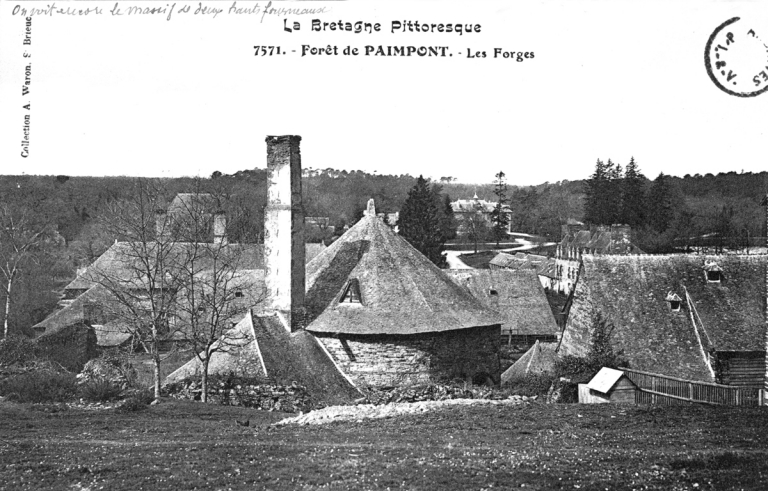

*Fonderie appelée aussi moulerie et datée 1819. Elevée en retrait car elle n´utilisait pas d´énergie hydraulique, mais tout près des hauts-fourneaux. Le plan montre qu´elle devait avoir deux fours de fusion chauffés à la houille. Un seul a été construit (cf. carte postale ancienne).

Bâtiment de plan semi-circulaire, abside à trois pans. Elévation antérieure éventrée. A l´intérieur les deux baies nord et sud ont un encadrement de bois ainsi que la porte axiale. Chacun des pans coupés est ouvert de deux arcs segmentaires en fonte supportés par une colonne cylindrique à chapiteau évasé. Le chapiteau de la colonne droite est daté 1819 (coulé lors de la fabrication).

F) Logis du Maître des forges

Bâtiment de plan rectangulaire composé de trois corps :

corps gauche (1).

*Elévation en maçonnerie de moellons de grès et schiste rouge. Baies rectangulaires au rez-de-chaussée, en arc segmentaire au premier étage. Encadrement des baies en bois (cimentés récemment).

Corps central (2).

Mêmes matériaux, mêmes formes de baies. Vestibule d´entrée et escalier déporté sur la gauche. Escalier en bois tournant à deux volées droites rampe-sur-rampe, garde-corps en fer forgé. Les deux fenêtres centrales du rez-de-chaussée sont des portes murées.

Corps (3)

En légère avancée par rapport aux corps (1) et (2).

Matériaux : moellons de schiste rouge.

Elévation : ordonnancée, baies en arc segmentaire à claveaux posés de champ et bloqués.

Au rez-de-chaussée, la fenêtre centrale est en partie murée.

Intérieur. Corps divisés en deux pièces communicantes :

*Pièce de droite (est) lambrissée de hauteur, cheminée incorporée dans le mur est). Placard dans le lambris dans le mur nord ; vantaux de portes à panneaux parquet.

*Pièce gauche (ouest) lambrissée de hauteur, cheminée incorporée dans le mur ouest, surmontée de panneaux chantournés.

A l´étage, distribution et décor identique à celui du rez-de-chaussée. Couloir latéral au nord contenu dans un corps de bâtiment accolé (construction en pan de bois), trois fenêtres en plein-cintre.

Le couloir conduit vers l´est vers une cage d´escalier contenue dans le bâtiment G.

La distribution intérieure en est décrite dans le texte d´expertise des bâtiments de 1801.

G) Bâtiments de bureaux (?)

Bâtiment à un seul étage et comble simple à demi ruiné, composé de trois logis accolés. Maçonnerie de schiste route et grès recouverte d´un crépi sur lattis. Dans la partie gauche les baies ont des encadrements de schiste, linteau de décharge à claveaux bloqués au-dessus de la fenêtre. Au centre, les baies ont des linteaux de bois, des encadrements de schiste et briques cuites. Dans la partie gauche un escalier suspendu à une volée tournante donne accès à l´étage et dessert le couloir latéral des bâtiments F. A droite des bâtiments sont ruinés (leur fonction n´a pu être déterminée). Une buse de fonte traverse de part en part ce bâtiment pour franchir sans doute la chaussée et constituer une prise d´eau pour le laminoir.

H) Logis-ouvriers

un alignement au nord

un premier logis isolé au sud

un deuxième logis isolé au sud

Alignement nord composé de quatre logis mitoyens et symétriques, élévations antérieures aspectées au sud, à un seul niveau et comble simple avec porte haute en lucarne. Les conduits de cheminée sont communs à deux logis. Piédroits des baies en schiste rouge, linteaux en bois.

Composition des logis : identique, remise et pièce unique avec cheminée.

Premier logis sud

Elévation à un niveau et comble à léger surcroît, accès au comble par une porte haute en lucarne en façade et une autre en pignon.

Contre le mur-pignon de gauche, est accolée une remise sans doute destinée à abriter une voiture à chevaux (bâtiment I).

Deuxième logis

Plan rectangulaire très profond. Façade antérieure au sud ouverte d´une porte et d´une fenêtre. Sur le pignon est, ancienne porte murée, à droite. (Serait-ce le logis du Directeur mentionné dans le texte de 1801 ?)

K) Ecuries

Elévation antérieure au nord ouverte de deux larges portes à deux vantaux et linteaux de bois ; imposte fermée de planches. Accès au comble par une porte haute dans le pignon ouest.

Charpente à trois fermes à poinçon, décharge en croix de saint André. Cinq boxes fermés, sol pavé.

L) Remise à voitures ou charrettes)

Long bâtiment sans division intérieure, sol dallé de pierre de grès posées de champ. Elévation à un rez-de-chaussée et comble auquel on accède par une porte haute en lucarne. Toit à lignolet. Baies à linteaux de bois. Les battants de la porte droite sont anciens. Le corps de bâtiment (cellier et remises) à gauche est accolé au premier.

M) Chaussée

Cf. supra : SITUATION ET COMPOSITION D´ENSEMBLE

La partie ouest de l´ensemble regroupe des bâtiments plus récents et à usage exclusif d´habitation ou d´équipement collectif.

N) Actuel chenil

Sur le mur ouest, sur une console, statue de saint Hubert, en fonte.

O) Logis

Alignement de logis, comparables à l´alignement H.

P) Chapelle neuve.

Datée 1877, sur une ardoise au faîte du toit de la nef.

Q) Ancienne chapelle

Désaffectée, servant actuellement de poulailler, chapelle à un vaisseau terminé à l´est par une abside à trois pans aveugles. Construction en schiste route à linteaux de bois. Corniche en quart de rond en bois tout autour du bâtiment. Toit en ardoises à croupes (polygonales à l´est, droite à l´ouest).

La porte ouest du mur sud ouvre sur un escalier menant à la tribune. Celle-ci est éclairée par trois fenêtres en lucarne, une au sud et deux au nord. Clocher en charpente essentée au milieu de la nef. A l´intérieur, vaisseau couvert d´un lambris de charpente. Pans de l´abside du choeur percés de deux niches plein-cintre. Embrasures intérieures des fenêtres en plein-cintre.

R) Maison du garde général

S) Bâtiment à fonction non déterminée

Elévation identique sur les deux faces.

Un niveau de demi sous-sol et comble dont les baies sont fermées d´abats-vent.

T)

U)

V) Ecuries modernes. Cour pavée.

Les bâtiments R à V dépendent de la propriété du château (W) situé un peu plus à l´ouest dans le parc.

4) La Fenderie

Chaussée

Une chaussée appareillée en pierres de taille de schiste pourpré retient les eaux du ruisseau de la Fenderie pour former un hectare et demi d´étang. Un petit escalier à deux volées est ménagé dans l´épaisseur de l´appareillage entre le bâtiment industriel A et le bâtiment d´habitation C.

Bâtiment A

Un bâtiment de fendrie est mentionné dès 1692 (A.M. Paimpont. P.V. du 16 juin 1692), il abritait un four de chaufferie dont on voit encore la souche extérieure dans l´angle du mur-pignon, et probablement une machine à fendre. La soufflerie et le cylindre à fendre étaient actionnés par deux roues dont on voit les emplacements dans le coursier. Bâtiment axé nord/sud appuyé contre la chaussée de l´étang ; un seul niveau d´élévation extérieure ouverte dans l´ouest de deux fenêtres et d´une porte.

A l´intérieur, le bâtiment était à l´origine à un seul niveau avec charpente apparente mais sa transformation en moulin à céréales a modifié cette structure en y aménageant deux étages. Les poinçons des fermes ont été alors sectionnés. Charpente à trois fermes maîtresses à poinçon et deux coupes de contre-fiches.

Toit à deux versants ouvert de deux jours en lucarne sur le versant ouest. Dans l´angle nord-est subsiste la trace du foyer (âtre détruit).

Le long du mur-gouttereau est court une conduite en fonte boulonnée alimentant une turbine placée au sud du bâtiment B.

Bâtiment B

Accolé au sud du bâtiment A, couvert d´un toit dans le prolongement de celui du bâtiment A et de deux toits d´axes perpendiculaires couvrant la partie de la halle située en avant-corps.

Ce bâtiment a subi de profonds remaniements qui ont fait disparaître sa structure initiale. Le plan montre son état probable initial.

Les fermes de la charpente ont également été modifiées, hormis une seule du même type que celles du bâtiment A.

L´angle nord-ouest de ce bâtiment est abattu. Ce bâtiment probablement la halle de la fenderie - a du être remanié au moment de la mise en place de la turbine et des nombreuses transmissions qui en découlent. L´installation de la scierie a fini de faire disparaître la structure originale.

Bâtiment C

Adossé comme à la grosse forge, le long de la chaussée, c´était probablement le logement du fendeur décrit dans le procès-verbal de 1801 composé d´une petite maison et d´une étable.

Les logis actuels sont très remaniés.

5) La Petite Forge ou Basse Forge.

La lecture des dispositions d´origine est très difficile. De l´établissement construit en 1779, il ne subsiste que le canal d´amenée et la retenue d´eau qui présentent la particularité d´être entièrement construits en surélévation par rapport au terrain naturel. L´eau provenant du déversoir de l´étang des Forges circule dans une retenue de direction nord/sud limitée à l´ouest par un remblai de terre et à l´est par un épais mur construit en petit appareil de pierres de taille de schiste

En (a) : le mur est paraît être un mur postérieur de fermeture, l´espace ainsi délimité à l´intérieur de la maçonnerie est de forme carrée et moins profond que le surplomb du mur.

En (b) : le mur est traversé par une buse de fonte sectionnée.

B) Bâtiment ruiné.

De plan rectangulaire, adossé contre le mur est de la retenue, il est agrandi par l´adjonction le long du mur-gouttereau sud d´un petit bâtiment (logement d´une turbine). Cette adjonction masque l´une des fenêtres de l´étage : piédroits en briques, linteau en bois ; les deux autres sont visibles à la gauche de ce bâtiment (même encadrement). Ces ouvertures comme les traces de poutres de plancher dans les murs à l´intérieur démontrent que ce bâtiment avait à l´origine un étage. Aujourd´hui tout l´espace intérieur est comblé par les débris de la charpente. .

Le mur ouest est ouvert au niveau du comble d´une porte (piédroits en pierres de taille de schiste, linteau de bois) ouvrant sur le sommet du mur formant la retenue d´eau.Le mur nord est ouvert d´une seule porte basse et étroite (0,75 m).

Le bâtiment abritait à l´origine la forge remplacée dans le début du XIXe siècle par trois moulins à blés.

Une des roues hydrauliques était sans doute située au droit de l´ouverture visible dans le mur sud remplacée lors d´une modernisation postérieure par une turbine logée dans la salle accolée et actionnée par l´énergie circulant dans la conduite de fonte. Parmi les déblais envahissant l´intérieur du bâtiment subsistent une meule et une roue dentée.

Les diverses reprises montrent que toute la partie ouest du bâtiment a été reconstruite à une date non connue, vraisemblablement dans le dernier quart du XIXe siècle comme en témoignent les encadrements des fenêtres ; le mur est subsiste seul de l´élévation primitive.

C) Logis.

Bâtiment de plan rectangulaire allongé, axe longitudinal orienté nord/sud. La façade antérieure est ouverte vers l´ouest c´est-à-dire vers la route ; coupe transversale : à trois niveaux vers l´ouest, à deux niveaux vers l´est car la maison s´appuie contre la pente de la route.

Elévations symétriques et ordonnancées sur les deux façades mais non semblables. Toit à deux versants à croupe au sud, à mur-pignon au nord. Encadrements de toutes les baies : piédroits en petit appareil de schiste, linteaux de bois, appuis de bois pour les fenêtres.

6) La Secouette.

Dernier établissement en date (1882) et en situation (le plus en aval) alimenté par un canal d´amenée poursuivant le canal de fuite de la Forge-Basse. L´ancienne forge sert actuellement de remise dans une résidence secondaire. Façade du bâtiment aspectée à l´ouest ; les deux grandes fenêtres de part et d´autre de la porte ont été à demi murées ; appentis accolé au nord. A l´est, façade aveugle longée par le coursier. Roue toujours en place : roue de dessous à armature et axe métallique, ceinture et pales plates en bois. Le diamètre de la roue est plus grand que la hauteur de la maison .Mur-pignon sud ouvert d´une grande porte et d´une fenêtre de comble.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de moellons de schiste de grès disposés en lits horizontaux. Les linteaux des baies sont en bois.

L'établissement industriel est à cheval sur deux communes ; Paimpont réunit le plus grand nombre d'édifices, notamment le laminoir en ruine mais surtout le village constitué d'un ensemble de logements, cependant que Plélan-le-Grand conserve, outre la cantine et la maison dite de l'Évêché, les emblématiques hauts-fourneaux et la fonderie. Les forges de Paimpont sont créées en 1653 par Jacques de Farcy et François d'Andigné après avoir acquis une partie du fief de Brécilien. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les forges ne connaissent pas de modification majeure dans leur structure. Vers 1800, elles fabriquent en moyenne, avec la méthode wallonne, 500 t de fonte et 360 t de fer. Autour de 1820, afin de lutter contre la concurrence étrangère, les forges de Paimpont entament une phase d'agrandissement et de modernisation basée sur l'emploi de la houille et sur la technique de fabrication anglaise. Ce tournant technologique se matérialise, en 1831, par la construction d'un laminoir à quatre fourneaux à réverbère, trois paires de cylindres et un atelier de moulerie avec deux fours à réverbère. Alors que l'établissement connaît son apogée durant les années 1850-1860, où la production triple, le déclin se fait rapidement sentir. Les hauts fourneaux sont éteints en 1866. L'activité reprend de 1872 à 1884. En 1873, M. Lévêque, armateur nantais, achète l'usine dont les descendants sont les actuels propriétaires. Seul subsistera jusqu'en 1954 un atelier de construction mécanique. L'activité industrielle des forges de Paimpont se répartit sur quatre sites. Le principal, situé à proximité de l'étang des forges, témoigne encore, par l'importance et la diversité de son architecture, du rôle prépondérant qu'il a tenu. Il comprend divers bâtiments industriels notamment les hauts fourneaux datant de 1832 et 1842, les logis du maître des forges et du personnel, ainsi que les écuries. La fenderie, seconde unité située à 800 m en amont, est mentionnée dès 1692. Après avoir abrité un moulin à céréales, elle est réhabilitée en scierie, puis aujourd'hui en gîte rural. En plus de la fenderie, le site comprend un four de chaufferie, une halle et le logement du fendeur. Un troisième établissement composé d'une forge et d'un martinet, au lieu-dit les Forges Basses, est édifié en 1779 afin d'assurer les commandes liées à la guerre d'Indépendance des États-Unis. Au milieu du XIXe siècle, un atelier de machines agricoles y est construit. La dernière unité, située à la Secouette, à 1100 m en aval du site principal, se compose d'une forge, aujourd'hui utilisée comme remise d'une résidence secondaire. Dès 1836, une machine à vapeur, qui développe 90 ch, vient compléter le système hydraulique ; l'usine en possédera deux de 1856 à 1861 pour l'exhaure des minières et le fonctionnement d'un marteau-pilon. En 1815, les forges emploient 430 personnes dont 60 sédentaires. Marina Gasnier en 1998 à l'occasion du repérage du patrimoine industriel en Ille-et-Vilaine.

-

Période(s)

- Principale : 16e siècle

- Principale : 3e quart 17e siècle

- Principale : 4e quart 18e siècle

- Principale : 2e quart 19e siècle

-

Dates

- 1653, daté par source, porte la date

- 1779, daté par source

- 1831, daté par source

- 1832, daté par source

- 1842, daté par source

Site très étendu alimenté par sept étangs. Dans un état de conservation médiocre, les quelques bâtiments subsistant à l'état de vestiges sont laissés à l'abandon et sont fortement menacés. Les hauts fourneaux, toujours en place, reposent sur une base très instable. Le laminoir est dans un état de ruine très avancé. L'ensemble du village, comprenant logements d'ouvriers, écurie, logis du garde général près de l'ancienne chapelle, château et nouvelle chapelle, a été très remanié : de nouveaux bâtiments ont été édifiés, d'anciens ont été détruits. La majeure partie des logements d'ouvriers, à un étage de comble, construits en schiste, sont couverts d'un toit à longs pans en ardoise. L'ancienne chapelle (du XVIe siècle), à un étage de comble, présente un toit en pavillon en ardoise surmonté d'un lanternon avec toit à l'impériale. La nouvelle chapelle, datée de 1877, offre un plan allongé avec abside ; elle est couverte d'un toit à longs pans à pignon découvert sur la façade antérieure et à croupe ronde du côté de l'abside. Le logis patronal possède cinq travées de deux niveaux et un appareillage mixte à assises régulières en schiste et en calcaire. Le site de l'ancienne fenderie, réhabilité en gîte, a conservé trois corps de bâtiment en schiste et un quatrième corps en retour : il s'agit du bâtiment des machines construit en assises alternant grès et schiste et ayant conservé une partie de la cheminée d'usine en brique. Énergie : hydraulique ; produite sur place ; énergie thermique ; produite sur place ; énergie électrique ; achetée.

-

Murs

- grès

- schiste

- calcaire

- brique

- moellon

-

Toitsardoise

-

État de conservationdésaffecté

Données complémentaires architecture IP35

- DENO

- HYPOI sans objet

- HYPOE sans objet

- PHYPO

- STYL

- NOTA

- MURS1 grès ; schiste ; moellon ; calcaire ; brique

- MURS2

- SCLE1 16e siècle ; 3e quart 17e siècle ; 4e quart 18e siècle ; 2e quart 19e siècle

- IMPA

- CBATI

- IMBATI

- PERP

- ESPAL

- PASSAGE

- ESPAP

- DISTRIB

- ORDO

- ELEV

- ETAG

- COMBLE

- MOUV

- RDC

- ACCESA

- ACCESP

- NATUA

- FACCES

- FAXE

- FETAG

- FOUV

- IAUT sans objet

- ICHR typicum

- IESP typicum

- ICONTX intégré

- PINTE

- SEL sélectionné

- TYPVIL

- TYPECA

- POSECA

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Protectionsinscrit MH, 2001/07/24

-

Précisions sur la protection

Les parties suivantes situées à Plélan-le-Grand et Paimpont, sections YL, AT, AV, parcelles 127, 128, 129, 22, 23, 24, 26, 27, 113, 114, 115, 116, 193, 194 : la moulerie, les 2 hauts fourneaux, le laminoir et la digue en totalité, les façades et toitures de l'ancienne cantine, de la maison dite de l'évêché, des bureaux, du logis du maître des forges, des logements ouvriers, des garages et remises, du chenil, de la maison du garde général, des écuries, de l'ancienne chapelle Saint-Eloi et de la nouvelle chapelle.

-

Référence MH

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Conseil général d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil général d'Ille-et-Vilaine

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Archives Nationales. Série F 14 4360, procès-verbaux des forges : 1815, 1822, 1823, 1825 et 1830.

-

A.D. Ille-et-Vilaine. Série C 1974, 1478 (comptes de 1777, 1779, 1783), 4713.

-

A.D. Ille-et-Vilaine. Série I nc I. Rapport du Préfet d´Ille-et-Vilaine, 1853.

-

A.D. Ille-et-Vilaine. Série L 935. Rapport du 18 juin 1796.

-

A.D. Ille-et-Vilaine. Série 6 S 9. Lettre du 17 décembre 1834 de l'ingénieur en chef Blanchard au préfet d´Ille-et-Vilaine.

-

A.D. Ille-et-Vilaine. Série 10 S 14. Procès-verbal, expertise des forges en 1795 et 1801.

-

Archives Municipales Paimpont. Nombreuses liasses (sans cote) contenant des pièces des procès entre les paroissiens et les propriétaires des forges (163, 1653, 1691, 1692, 1729).

-

Archives Paroissiales Cornillé (Ille-et-Vilaine). Dénombrement du comté de Montfort appartenant à Charles de la Trémoille en 1692, copie du 19e siècle.

-

Lisement de la Forêt de Brécilien in Aurélien de Courson.

-

Le cartulaire de Redon, Paris. Imprimerie Impériale, 1873, p. CCC L X II à CCC X CI.

-

Manuscrit du Président de Robien édité par J.-Y. Veillard . Floch (Mayenne), 1978.

-

Plan de l´installation de la Secouette, 16 octobre 1886. A.D. Ille-et-Vilaine. Série 6 S 9 : demande de droit d´eau.

Bibliographie

-

GASNIER, Marina. ANDRIEU, Jean-Yves (sous la direction de).Le patrimoine industriel en Ille-et-Vilaine (19e siècle-20e siècle). De l'inventaire à l'histoire. Rennes II, Université de Haute Bretagne : thèse de doctorat de 3e cycle, 2001, 4 volum.

-

BELLEVUE, Marquis de. PAIMPONT. Honoré Champion, éd. Paris, Eugène Porst, impr., Rennes, 1911.

-

BOURGIN. L´industrie sidérurgique en France au début de la révolution.

-

GILLES, Bertrand. Les forges françaises en 1772. Sevpen, 1960.

-

OGEE, Jean-Baptiste. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Rennes, Deniel, 1853.

p. 257 -

DUVAL, M. Forêts seigneuriales en Bretagne au XVIIe siècle. Rennes, 1978.

-

MAGNE, Brigitte. Recherches de données historiques sur l´évolution économique du massif de Paimpont. Mém. Maîtrise, U.E.R., sciences de la vie et du comportement, Rennes I.

-

PARLIER, Lucien, GOUNEAU. Plélan et les forges de Paimpont. Rennes. Impr. Bretonne, 1961.

p. 21 -

POTIER DE COURCY, Pol. Armorial de Bretagne, articles : Andigné, t. I. Farcy, Laval, Montfort, t. II. Saulnier, t. III.

-

PUTON, A. Coutume de Brécilien, titres, jugements et arrêts concernant les usagers de Paimpont et Saint-Péran. Nancy, 1879.

-

VEILLARD, Jean-Yves. Description de l´ancienne Armorique d´après le manuscrit du Président de Robien, vers 1735. Floch, Mayenne, 1974.

-

BANÉAT, Paul. Le département d'Ille-et-Vilaine : histoire, archéologie, monuments. Rennes : Librarie Moderne J. Larcher, 1927-1929, 4 vol.

t. 3, p. 37 -

INVENTAIRE GÉNÉRAL DES MONUMENTS ET RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE. Région Bretagne. Patrimoine industriel de l'Ille-et-Vilaine, par Marina GASNIER. Paris : Centre des monuments nationaux/Monum, Editions du patrimoine, 2002. (Collection Indicateurs du Patrimoine).

p. 160-161 -

ROUX, Laurence. Les forges de Paimpont ; monographie d'un établissement métallurgique rural en Bretagne aux XVIIIe et XIXe siècles. Mém. Maîtrise d'histoire, Université de Haute-Bretagne, Rennes II, 1987.

-

MARCON, Gaby. [et al.] Les forges de Paimpont ; une activité industrielle du XVIIème au XIXème siècleMontfort-sur-Meu, Paimpont : Association des amis du moulin du Châtenay, [s.d.].

p. 171 -

ORAIN, Adolphe. Petite géographie pittoresque de l'Ille-et-Vilaine... Rennes : P. Dubois Libraire-Editeur, 1884.

p. 145, 179 -

SAMSON, Jeanine. L´Ille-et-Vilaine à tire d´aile. Saint-Jean-de-Braye : Imprimerie Nouvelle, 1996.

p. 64 -

DAUMAS. Archéologie industrielle en France. Paris : Laffont, 1980.

p. 167-168, 171-175, 196 -

TURQUETY, Anne-Cécile. La mise en valeur des forges de Paimpont et du patrimoine métallurgique en Brocéliande : proposition de projet à partir de la comparaison des démarches de mise en valeur d'autres anciennes forges françaises. Mémoire de maîtrise d'histoire de l'art sous la direction de Jean-Yves Andrieux, Université de Haute-Bretagne.

Périodiques

-

DENIS, M. Grandeur et décadence d´une forêt, Paimpont du XVIe au XIXe siècle. In : Annales de Bretagne, 1957.

t. 64, p. 257 -

POUESSEL, L. Modifications de la structure agraire dans la forêt de Paimpont, 1937. In : Annales de Bretagne, 1945.

t. 52, p. 101-107.

Documents figurés

-

Plan des forges de Paimpont, levé par de Ravenel vers 1820, vérifié par l'ingénieur Chéron en 1822, vu par l'ingénieur des Mines Blavier en 1831 (A.N. : série F14 4360).

-

Feuille cadastrale de la section I3 dite du Cannée, par Lebreton géomètre, [1823], échelle 1/2500e (A. D. d'Ille-et-Vilaine : 3 P 5438).

-

Plan des forges et affineries, levé par de Ravenel vers 1820, vérifié par l'ingénieur Chéron en 1822, vu par l'ingénieur des Mines Blavier en 1831 (A.N. : série F14 4360).

-

Coupe en long des forges et affineries, levé par de Ravenel vers 1820, vérifié par l'ingénieur Chéron en 1822, vu par l'ingénieur des Mines Blavier en 1831 (A.N. : série F14 4360).

-

Coupe en travers des forges et affineries, levé par de Ravenel vers 1820, vérifié par l'ingénieur Chéron en 1822, vu par l'ingénieur des Mines Blavier en 1831 (A.N. : série F14 4360).

-

Plan du laminoir, levé par de Ravenel en 1820, vérifié par l'ingénieur Chéron en 1822, vu par l'ingénieur des Mines Blavier en 1831 (A.N. : série F14 4360).

-

Coupe en travers du laminoir, levé par de Ravenel vers 1820, vérifié par l'ingénieur Chéron en 1822, vu par l'ingénieur des Mines Blavier en 1831 (A.N. : série F14 4360).

-

Coupe en long du laminoir, levé par de Ravenel vers 1820, vérifié par l'ingénieur Chéron en 1822, vu par l'ingénieur des Mines Blavier en 1831 (A.N. : série F14 4360).

-

Fonderie : plan et coupe , levé par de Ravenel vers 1820, vérifié par l'ingénieur Chéron en 1822, vu par l'ingénieur des Mines Blavier en 1831 (A.N. : série F14 4360).

-

Haut fourneau, plan, levé par de Ravenel vers 1820, vérifié par l'ingénieur Chéron en 1822, vu par l'ingénieur des Mines Blavier en 1831 (A.N. : série F14 4360).

-

Haut fourneau, coupe, levé par de Ravenel vers 1820, vérifié par l'ingénieur Chéron en 1822, vu par l'ingénieur des Mines Blavier en 1831 (A.N. : série F14 4360).

-

7571- Forêt de Paimpont, les Forges, carte postale, collection A. Waron, La Bretagne pittoresque, Saint-Brieuc (A.D. Ille-et-Vilaine : 6 Fi).

-

Paimpont et ses environs (Il.-et-V.). Le Forges, vue générale, carte postale, Mignot C., photographe éditeur à Néant (A.D. Ille-et-Vilaine : 6 Fi).

Contient

- Chapelle Saint-Eloi et chapelle neuve, les Forges (Paimpont)

- Fenderie, puis moulin, puis scierie, la Fenderie (Paimpont)

- Forge dite de la Secouette, le Pont du Secret (Paimpont)

- Forge, martinet, la Forge d'Embas (Paimpont)

- Maison du garde général, les Forges (Paimpont)

- Maison du maître des forges (Paimpont)

- Maisons d'ouvriers, les Forges (Paimpont)

Photographe à l'Inventaire