1) Le cadre naturel

Le territoire des Brûlais affecte la forme d'un trapèze irrégulier. Hormis les cours de l'Aff et du Ruisseau de la Gouie, son affluent, au nord, ses confins ne correspondent pas à des accidents naturels. Ils suivent ensuite l'ancienne voie ferrée depuis la Halte des Brûlais jusqu'à l'hippodrome de la Malardais, puis la départementale 248 qui mène de Maure à Carentoir. A l'ouest le tracé du finage, établi en 1820 lors de la création de la commune aux dépens de Comblessac, est complètement artificiel.

Installé, sur sa butte (90 mètres), le village domine légèrement une plaine centrale entourée de collines errodées dont l'altitude décroît d'est en ouest (80 m au Cogusset, 51 m au Bois-Guimard).

Le sous-sol est composé majoritairement de schistes briovériens, avec quelques veines de poudingues. Mais on note la présence entre la Motte et la Bouère d'un affleurement de schistes d'Angers qui a du être exploité comme matériau de construction. Le calcaire lacustre que l'on trouve à cet endroit serait la trace géologique d'un important plan d'eau dont subsistent quelques étangs le long du Ruisseau des Douets du Bignon.

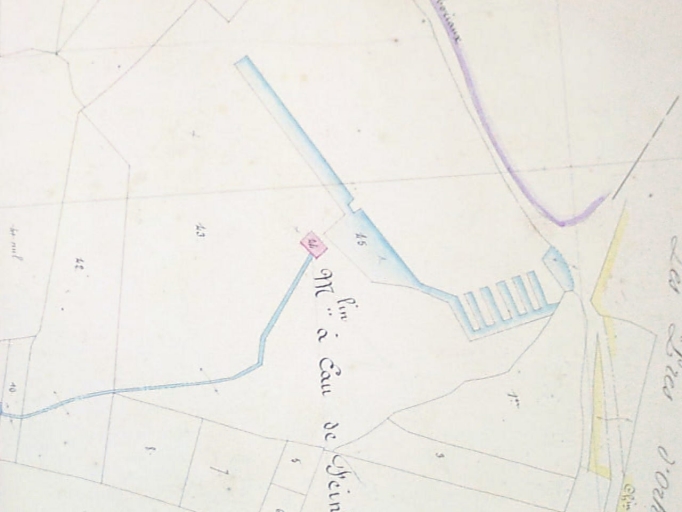

Marteville et Varin, continuateurs du géographe Ogée, donnent vers 1840 quelques indications chiffrées sur l'utilisation des 1195 hectares que compte la commune. Les terres labourées occupent 543 ha, les prés et pâtures 118 ha, les vergers et jardins 9 ha, tandis que les bois, landes et terres incultes s'étendent respectivement sur 24 et 453 ha. Deux moulins à eau étaient alors en activité : celui de Feintenet, disparu depuis, établi sur le Ruisseau de même nom, et celui de la Perche sur le cours de l'Aff.

2) Un prieuré-cure

Une tradition rapportée par Paul Banéat relate qu'en quête d'un lieu propice à la fondation d'un monastère dans la paroisse de Comblessac que le gouverneur de Vannes venait de lui donner, saint Melaine vit en songe la Sainte Vierge lui apparaître alors qu'il était assoupi près d'un bois. Marie fit jaillir une source au pieds du saint évêque et lui désigna un dolmen niché dans le bois voisin sur lequel il édifia un oratoire en son honneur. Cet épisode, qui ne figure pas dans la Vita Melani, paraît d'autant plus suspect que la confirmation des biens de l'abbaye Saint-Melaine par l'archevêque de Tours Josse, en 1158, ne mentionne aucun prieuré dans la paroisse de Comblessac, pas plus que la pancarte accordée par le pape Lucius III en 1185.

La chapelle de Brulato (ou Brueleto) mentionnée dans ces documents paraît toutefois donner quelque crédit à ce récit. Il est probable que sa fondation vint consacrer l'émergence du village des Brûlais déja important, dont il faut chercher l'origine dans les campagnes d'essartement fréquentes à l'époque, si l'on en croit l'éthymologie du toponyme proposée par Paul Banéat : terre brûlée par le feu, et qui trouve un écho dans les lieux dits Treslebois, Penhouët, la Chesnais ou Tréafeu.

L'établissement du prieuré des Brûlais dut intervenir dans le courant du XIIIe siècle. Il existait en tous cas au siècle suivant car il fut détruit avec l'église priorale pendant la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364). La légende dit que la Vierge Marie apparut une seconde fois à une jeune fille sourde et muette. Recouvrant l'usage de la parole, celle-ci désigna l'endroit où avait été enfouie la statue vénérée de Notre-Dame des Brûlais. Et l'église priorale fut rebâtie grâce aux dons d'un sire de Lava..

Le prieuré-cure des Brûlais demeura jusqu'à la Révolution une trève de la paroisse Comblessac. Ce n'est que sous la Restauration, en 1820, qu'elle ne fut érigée en paroisse succursale de la cure de Maure.

3) Le patrimoine de la commune

Parmis les rares morceaux d'architecture ancienne que conserve la commune, on relève quelques croix comme celles du bourg et du placître de la chapelle Notre-Dame, le corps de ferme de la Chesnais. Mais l'essentiel du corpus est constitué d'oeuvres du XIXe siècle comme l'église paroissiale, le château de la Bouère, l'ancienne école publique et les logis de fermes de la Mouraudais et la Ville-Appée.

Photographe à l'Inventaire