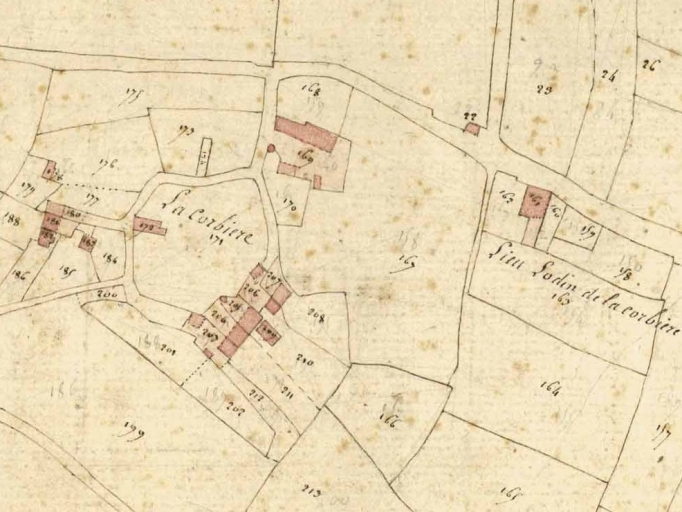

Le lieu-dit des Corbières était autrefois divisé en deux entités,la “Petite Corbière” et la “Grande Corbière”, ensemble plus important..sur le cadastre de 1826, on observe tout un agglomérat de bâtiments concentrés autour d’une aire plane. Le lieu mentionné sur la carte de Cassini En 1750 pourrait être lié à l’abbaye..Le site d’une aire plane. Le lieu mentionné sur la carte de Cassini En 1750 pourrait être lié à l’abbaye.

La destruction d’un bâtiment a fait découvrir des pierres chanfreinés sculptées de croix sur leur longueur,remployées aujourd'hui comme jambages de cheminée. Le parquet d’origine de l'actuel logis laissait entrevoir des traces de cloisonnements à intervalle régulier d’environ deux mètres, disposition qui n’est pas sans rappeler les cellules monastiques. Cette grande métairie pourrait alors avoir accueilli plusieurs moines que l'on appelait les frères Condonats (religieux soumis à l’abbesse de Fontevraud selon Dom Lobineau) et qui étaient dévoués à l’activité agricole.

A la Révolution, comme de nombreux biens de l’abbaye, il semble que la métairie fut vendue en lots,ce qui expliquerait la division en plusieurs propriétaires marquées par le cadastre de 1826.Toutefois les Corbières ne figurent pas parmi la liste des biens de l'abbaye recensés en 1790 qui cite seulement la ferme du bourg et les métairies du Feuillet (Le Fayet), de Landrot (Landrotte), de la Hamonais (la Hamonnais) et de Champie (Chantepie)

Camille Lermite, Enquête topographique, 2018.