Evolution de l'habitat à Sérigné depuis le 18e siècle (Erwan Le Texier)

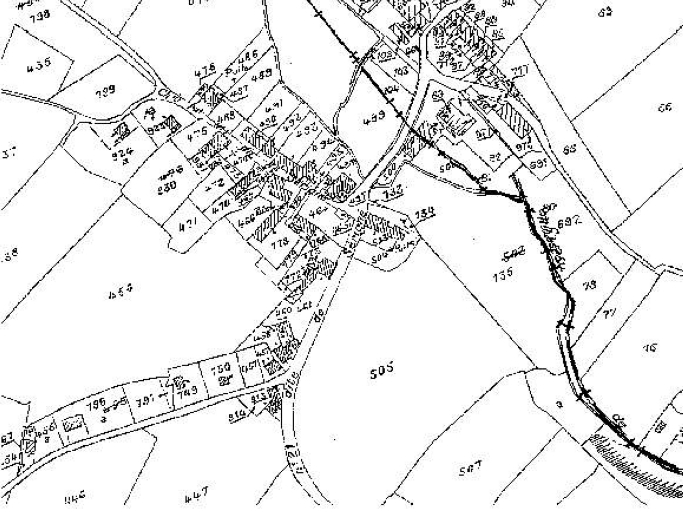

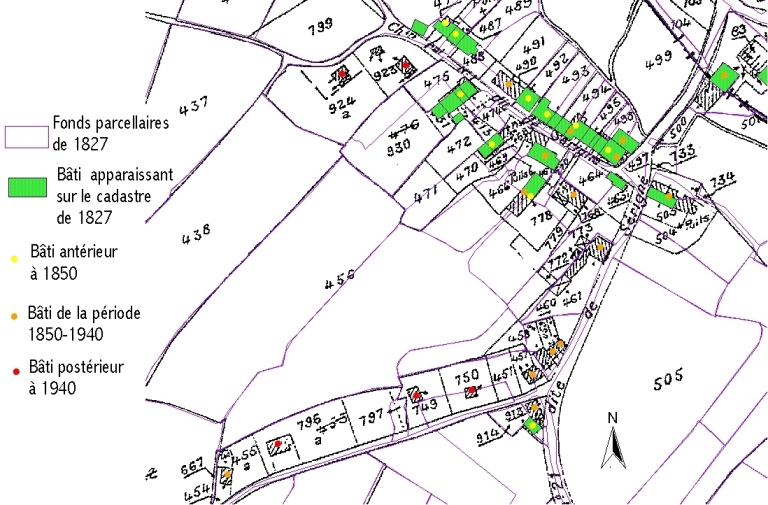

Cette étude s'appuie sur les plans du cadastre napoléonien (1827) et du cadastre rénové (1980).

Le village est divisé entre les communes de La Bouëxière et Liffré, et la limite communale qui passait autrefois au milieu du bâtiment du moulin de Sérigné se situe aujourd'hui au cœur des anciens ateliers qui ont pris la place du moulin.

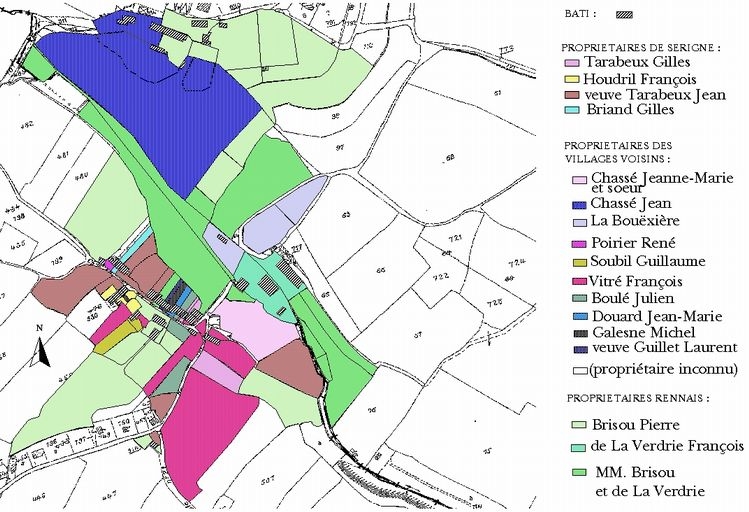

Sur le territoire de La Bouëxière, le cadastre ancien (1827) laisse apparaître deux ensembles distincts : la grande métairie au nord-ouest, et les forges au sud-est (voir le dessin : Etat des propriétés du hameau de Sérigné en 1827). La métairie appartenait pour moitié à un propriétaire de La Bouëxière, pour moitié à un Rennais, M. Brisou. Les forges étaient la propriété de M. de la Verdrie, également de Rennes. MM. Brisou et de la Verdrie possédaient en commun des terrains et le réservoir d'eau en amont du moulin et de la forge. La commune de La Bouëxière possédait des parcelles de terres et un petit bâtiment appelé "la charpentine" (sans doute lié à l'activité des forges).

L'activité des forges en était alors à ses débuts, c'est pourquoi les bâtiments étaient encore peu nombreux. En particulier, on trouvait peu de logis d'ouvriers. Plus tard, quand il y a eu plus d'une centaine de personnes employées par les forges, elles étaient logées en grande partie dans des logements proches de la maison du maître des forges. Cette dernière, bien entendu, n'apparaît pas sur le cadastre ancien. Les activités métallurgiques et de briqueterie ont disparu après le déplacement des forges à Servon, dans les années 1920.

C'est sur Liffré que s'est installé le village de Sérigné. Il s'est bâti autour de sa chapelle, centre de la vie de la communauté. Les maisons se sont installées de part et d'autre du chemin principal qui traversait le village d'est en ouest.

En 1827, comme on le voit sur le cadastre ancien (voir l'extrait ci-dessous), l'essentiel du village se composait de deux rangées sur le côté droit du chemin et d'une rangée perpendiculaire à ce chemin, sur le côté gauche. Au nord du chemin, à l'arrière des bâtiments, des petits jardins s'étendaient jusqu'au réservoir d'eau situé en contrebas ; ils étaient semblables à de fines lanières de terres découpées dans une grande parcelle pour que chaque maison ait son jardin, si petit soit-il. Il ne fait guère de doute que l'alignement abritait des logis. Les quelques bâtiments agricoles se trouvaient plutôt au sud du chemin, dispersés. L'inspecteur du cadastre ancien a d'ailleurs fait la distinction entre les "maisons" et les "bâtiments". Les terres et prés étaient rejetés en dehors du village, ce qui contribuait à accroître l'unité du village.

On comptait une douzaine de propriétaires en 1827, dont les propriétés étaient de taille très variable. Certains n'avaient qu'un logis et un jardin. D'autres, comme M. Brisou, possédaient terres, jardins et maisons. M. Brisou était également propriétaire de la chapelle. Dénuée de tout contenu religieux, elle était devenue demeure après que M. Brisou eut gagné le conflit qui l'opposait aux paroissiens de Sérigné. Le four collé à la chapelle était sans doute mis à la disposition de tout ou partie du village.

Il est probable que certains logis étaient partagés entre plusieurs ménages, car le recensement de 1846 fait état de 95 personnes à "Sérigné, usine" (Liffré), réparties en 20 foyers. L'activité des forges de Sérigné a aussi contribué, sans doute, à l'accroissement du nombre d'habitants.

Aujourd'hui, après un abandon massif au début du 20e siècle, le village revit : plus aucune maison n'est inhabitée. La plupart des édifices des 18e et 19e siècles ont été transformés en maisons d'habitation adaptées au confort moderne (voir le dessin : Evolution du bâti au cours des 19e et 20e siècles). Autrefois, on préférait remanier voire reconstruire un édifice existant, ce qui empêchait le bâti de s'étendre. C'est aujourd'hui sous la forme de pavillons isolés que l'habitat se développe, parallèlement aux restaurations de bâtiments anciens. C'est pourquoi le village de Sérigné s'est développé au 20e siècle, notamment en direction de la Busardière. Les deux villages se touchent aujourd'hui.

Il ne subsiste qu'une seule ferme à Sérigné, près de l'ancienne chapelle ; elle est organisée en deux bâtiments perpendiculaires : l'un est la demeure ; l'autre, plus ancien, sert d'étables. L'activité agricole a donc quasi disparu, et le village abrite davantage de gens travaillant à l'extérieur.

L'évolution de l'habitat reflète l'évolution des activités de ses habitants (agriculture et forges), ainsi que la fonction résidentielle qui s'est désormais imposée.