Les différentes maisons recensées dans le bourg de Betton révèlent une diversité de typologies architecturales.

De la terre au béton en passant par la brique, la mise en œuvre des maisons de bourg à suivi l’évolution des goûts des commanditaires. Cette diversité s’est faite au fil du temps, influencée par les progrès technologiques et le développement économique du territoire. Elle permet de témoigner de l’évolution des manières de construire sur la commune de Betton.

Dans la seconde moitié du 19e et au début 20e siècle l’utilisation de la brique dans les encadrements et décors est courante. Elle peut s’expliquer par la présence d’une briqueterie dans la commune d’Apigné (à une quinzaine de kilomètres de Betton) qui exportait une partie de sa production via le canal de l’Ille et Rance. Le secteur de la Levée et ses maisons commerciales, situé à proximité de la gare et du canal, est un bel exemple de l’utilisation de ce nouveau matériau.

La brique est régulièrement couplée à du grès de Saint-Germain comme en témoigne la maison située 15 rue de Rennes à Betton.

Evolutions et survivances de l’habitat rural

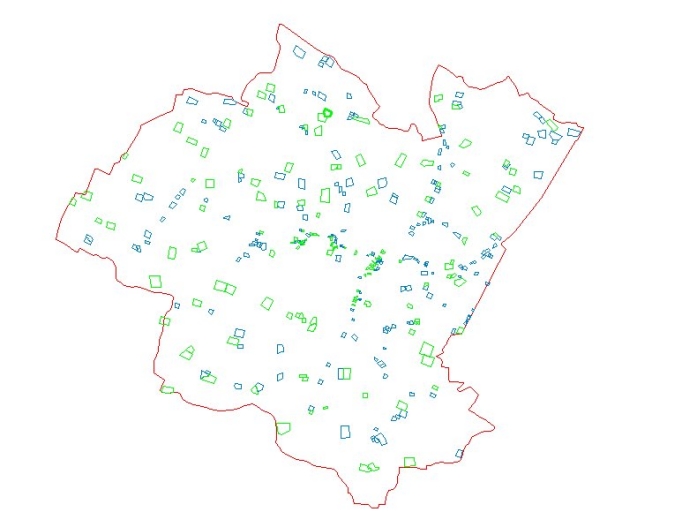

Avec 107 éléments bâtis recensés en 2018, l'architecture agricole est relativement bien représentée sur le territoire bettonais. Sa dispersion s’explique par un contexte topographique particulier avec de grands plateaux en escaliers surplombant le canal d’Ille-et-Rance - allant de 33 mètres à 86 mètres d’altitude à l’ouest - et facilitant son organisation en écarts ou hameaux.

En Bretagne, le terme d’écart recoupe celui de hameau qui signifie un regroupement de plusieurs maisons ou fermes. Le hameau constitue un tissu d’écarts qui sont au cœur de l’organisation et de l’exploitation de l’espace rural. Cette organisation induit souvent la présence de bâtiments utilitaires communs (fours à pain, fournils, puits …). Les écarts se distinguent par deux grandes formes de groupement : les écarts en alignements - aussi appelés village-rue - ou les villages dits éclatés, structurés autour d’un noyau central.

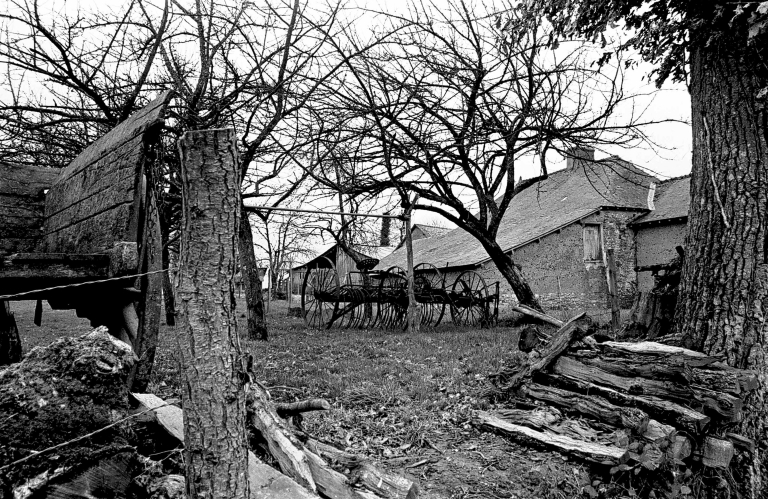

Dans l’architecture rurale on dénombre trois fonctions récurrentes: abriter les hommes, loger les bêtes et entreposer les récoltes et les outils. Ainsi, certains traits architecturaux reste dominants : l’habitat mixte abritant les hommes et bêtes dans une pièce unique (ferme de la Gentilhommière) et l’habitat indépendant que l’on définit par l’absence de cohabitation direct entre hommes et animaux (Ferme du Finvert). Ces deux types se déclinent en plusieurs variantes selon les territoires.

Le logis-étable a porte unique se caractérise par un accès unique emprunté aussi bien par les hommes que par les bêtes.Lorsque l’ouverture est double, l’entrée réservée aux hommes est différenciée de celle des bêtes par sa taille ou un décor sculpté sur le linteau. Une fenêtre vient éclairer l’unique salle. L’étage, non habité et accessible par une gerbière, sert au stockage des cultures.

A Betton et plus largement en France, les constructions les plus anciennes font majoritairement parties de la catégorie dite de l’habitat mixte, souvent complété par un cellier.

Jusqu’au 18e siècle, le paysage bettonnais est marqué par la construction en terre. L’architecture agricole suit généralement le plan de construction porte-fenêtre-cheminée avec grenier. Elle se caractérise également par un soubassement en grès – souvent de la pierre de Saint-Germain-sur-Ille arrivée par voie navigable - surmonté d’une maçonnerie de terre.

On retrouve à Betton différentes techniques de mise en œuvre de ce matériau tels que le pan de bois, le torchis ou encore la bauge – qui reste majoritaire sur la commune et plus largement en Ille-et-Vilaine.

Suite aux mutations de l’agriculture et a de nouveaux procédés techniques ce modèle tend à disparaitre définitivement à la fin du 19e siècle. En parallèle, l’influence des modèles urbains se fait de plus en plus forte à la fin du 18e et tout au long du 19e.

Au 19e siècle le développement de l’industrie amène à l’utilisation de nouveaux matériaux dans la construction telle que la brique. Elle apparait de manière récurrente dans l’architecture, notamment pour l’encadrement des ouvertures, aussi bien dans les parties rurales qu’urbaines de la commune. Ce mode constructif alliant maçonnerie de terre et encadrement en brique se retrouve encore aujourd’hui sur la commune et a dans l’ensemble été bien conservé. En parallèle, certains bâtiments existants sont modifiés pour répondre aux nouvelles attentes de la population en matière de confort. De nouvelles constructions sont élevées suite à l’intensification et l’accroissement des productions agricoles. En effet, les communs, parfois construits de manière précaire et soumis plus directement à l’évolution de l’économie rurale, sont régulièrement transformés ou rebâtis. Puits, granges, remises, écuries, étables, soue à cochons, poulaillers, fours à pain et fournils ont des formes et dimensions variables selon leurs secteurs d’implantation.

Dans la seconde moitié du 20e siècle, la commune de Betton connait un fort essor démographique. La construction en terre ou en brique laisse rapidement place à celle en béton, quelques rares cas de constructions en terre sont cependant visibles à cette époque. L’utilisation de granit pour les maisons néo-bretonnes commence à apparaître à Betton autour de 1960. Les bâtiments existants sont de nouveau transformés, souvent réhabilités en maison d’habitation et divisés en plusieurs propriétés privés.

Les fermes modèles

A travers toute la Bretagne, l’habitat rural connait, sous la forme des fermes-modèles, un renouveau promu par les notables qui coïncide avec la première révolution agricole bretonne dans la seconde moitié du 19e siècle. En parallèle, les préoccupations hygiénistes poussent les médecins, ingénieurs ou agronomes à réfléchir à une nouvelle manière de construire.

Cette nouvelle architecture, dite saine, repose sur une régularité des plans avec l’idée de production en série et une dissociation des espaces.

Ainsi, la fonction du bâtiment détermine la forme de la construction et son implantation. La maison rurale et ses annexes sont avant tout considérées comme des instruments de travail et de production. Par le biais des fermes modèles, l’architecture savante pénètre dans l’architecture rurale de l’ouest. A Betton, la ferme du Gacet est un exemple caractéristique de cette nouvelle typologie architecturale.

(Inventaire topographique, Mélanie De Barros Rodrigues et Philippine Piel, 2019)

Le recensement du patrimoine bâti, réalisé durant le mois de novembre 2001, a porté sur les ouvrages construits avant 1950. Ce dossier réunit l'ensemble des maisons ou des fermes documentées et illustrées individuellement. Ces ouvrages sont appréhendés comme des unités inséparables de leurs parties constituantes, les parties agricoles, pour l'essentiel. Les puits ou les fours, par exemple, ne sont pas traités à part.

Parmi l'ensemble des 378 demeures recensées, 164 ouvrages ont fait l'objet d'un traitement individuel représenté en vert sur le plan annexé ou sur les fonds de carte visualisables à l'aide du système d'information géographique Géoviewer [voir le mode d'emploi d'installation]. Cet ensemble représente 43% des ouvrages recensés.

(Claude Quillivic, inventaire 2001)