Installé dans le couvent de Carmélites au début du 19e siècle, le Grand Séminaire de Rennes est à l'étroit comme le suggère les plaintes de l'évêque, dès 1829. Après la construction d'une chapelle, en 1844, sur les plans de l'architecte Richelot, il est décidé celle d'un nouveau séminaire. Le choix de l'emplacement, sur le même site aura quelques détracteurs, le terrain suscite les convoitises, mais il sera adopté. Le projet est confié à Charles Langlois qui y associe le percement d'une rue prolongeant la rue Saint-François, destiné à désenclaver la parcelle accessible par l'étroit passage des Carmélites, depuis le faubourg d'Antrain.

Charles Langlois présente trois projets, en 1851, 1852 et 1853, qui seront successivement rejetés par la commission décisionnaire. On lui reproche le manque de fonctionnalité de son plan et une conceptionS trop formelle de l'architecture, ses références stylistiques superficielles.

Henri Labrouste, nommé en 1854, présente un premier projet l'année suivante, qui est conçu en lien avec le prolongement de la rue Saint-François. Accepté, le projet n'est cependant pas réalisé, sans qu'on en connaisse la raison. En 1856, il soumet un second projet, qui sera construit avec de légères modifications.

Le premier projet présenté par Charles Langlois est une variante de l'actuel lycée Jean-Macé dont il est l'auteur. L'ancienne pension Brecha avait des allures de maison des champs, le Grand Séminaire devait ressembler à un palais, ce qui engage l'architecte à un développement plus important (23 travées auxquelles s'ajoutent celles des pavillons) et à marquer l'avant-corps central d'une composition savante à 4 registres surmontés d'un fronton triangulaire, qui rappelle le musée.

Ce projet trahit une démarche superficielle d'ailleurs dénoncée plusieurs fois par la commission. Une première fois parce que l'architecte n'argumente pas son projet et se concentre sur le traitement des façades, une seconde fois pour le manque de convenance dans la disposition des espaces d'usages différents, enfin sur son éclectisme de surface quand il associe le style néogothique de l'intérieur de la chapelle à des élévations extérieures coordonnées au reste des bâtiments d'un style vaguement toscan.

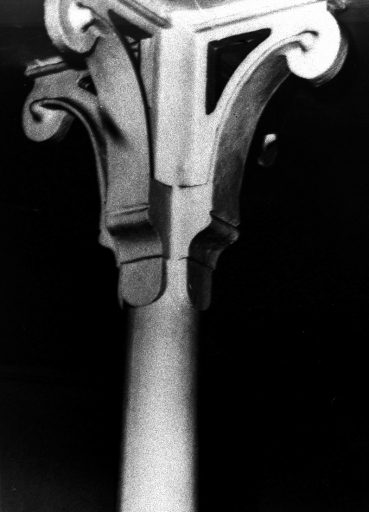

Les premier projet de Labrouste est une composition ambitieuse, placée en retrait d'une clôture ouverte au centre par un portail monumental dont le style néo-roman tranche avec celui des bâtiments disposés en quadrilatère autour d'un cloître. Le parti fonctionnaliste de Labrouste se traduit par une façade "parlante" sur laquelle la taille des ouvertures reflète l'usage de l'espace qu'il éclaire : grandes ouvertures pour les espaces communs de distribution galeries et escaliers, moyennes pour les chambres, petites pour les sanitaires.

Ce projet monumental et relativement pittoresque malgré la sûreté de la composition des volumes et des lignes ne sera pas réalisé.

Le second projet qui ne crée plus de dialogue avec la rue, est très différent. S'il conserve la composition d'ensemble, le quadrilatère autour d'une cour, la chapelle dans l'axe de l'entrée, il propose ici un bâtiment plus compact, proche du palais italien.

Photographe à l'Inventaire