La zone industrielle de Saint-Grégoire est implantée, en limite de commune, dans un site rural initialement occupé par quelques fermes (la maison des Champs-Rôtis en est actuellement le seul vestige). Elle est structurée par des réseaux de communication pénétrants : la rivière canalisée vers 1832, qui constitue sa limite est, l'ancienne route de Saint-Malo, qui constitue sa limite ouest, enfin l'avenue de Gros-Malhon, qui se substitue à l'ancienne route de Saint-Grégoire et qui la divise en deux zones. La voie ferrée ouverte en 1864 traverse ce secteur selon un axe oblique qui perturbe la trame viaire. La ligne de tramway venant de la gare de La Touche, rejoignait la voie ferrée, un peu au nord de sa jonction avec la route de Saint-Malo, une allée subsiste.

Ce secteur, qui se développe actuellement sur un peu moins de 60 hectares, est resté une zone rurale jusqu'au développement de la zone industrielle qui débute en 1965, au niveau de la Donelière et des Trois-Fontaines, puis, dans les années soixante-dix, au-delà de l'ancienne route de Saint-Grégoire, jusqu'au canal. Le développement des centres commerciaux, dans les années soixante-dix, va modifier les types d'activité de la zone industrielle.

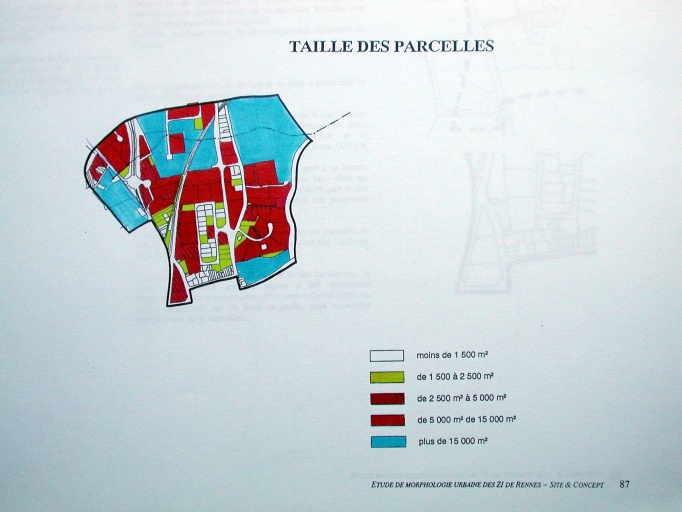

La zone industrielle est structurée par deux voies pénétrantes, créées ou projetées au moment de sa création. La taille des parcelles est liée à des types d'activité plus ou moins consommateurs d'espace. Les parcelles les plus petites (1000 m2 en moyenne) sont concentrées dans l'îlot de la Donelière, initialement liée à une activité artisanale. A l'est de l'avenue de Gros-Malhon, les parcelles sont plus importantes, de 5000 m2 à 15 000 m2, voire au-delà.

Le réseau de voies y est réduit, seules des impasses, reliées aux axes de grande communication, assurent la desserte des parcelles, produisant des îlots et des parcelles de grandes dimensions. La structure prégnante de ces deux voies pénétrantes s'observe également dans le quartier voisin de Saint-Martin, où le développement s'opère tout d'abord entre ces deux voies parallèles.

Le boulevard des Trois-Croix, premier boulevard périphérique, prévu en 1967, inspiré du premier projet de rocade de Lefort, permettait la communication avec l'ouest et l'est de la ville (vers Brest et vers Paris). L'ouverture de la rocade nord réduit la relation avec le boulevard des Trois-Croix.

L'implantation du bâti, en retrait des limites de parcelle, est imposée par des règles de sécurité. Des espaces de stationnement sont également obligatoires, alors que la plantation d'arbres à tige et de pelouses est considérée comme souhaitable. La présence du végétal est plus importante dans la partie est de la zone industrielle qui regroupe des immeubles de bureaux.

La typologie du bâti est liée aux activités : site de hangar ou atelier avec habitation (11) ou sans habitation (7), pour les artisans qui représentent à l'origine les 2/3 des activités de la zone, entrepôts commerciaux avec ou sans hall d'exposition pour les activités de distribution (29%) et immeubles de bureaux pour les activités de service.