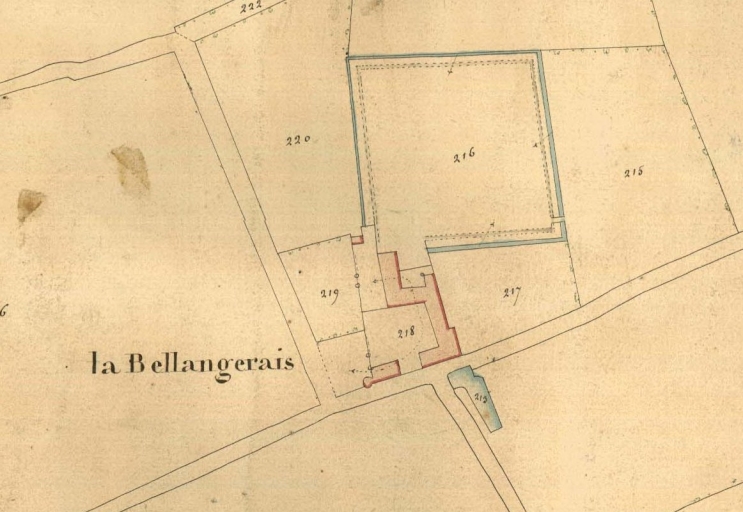

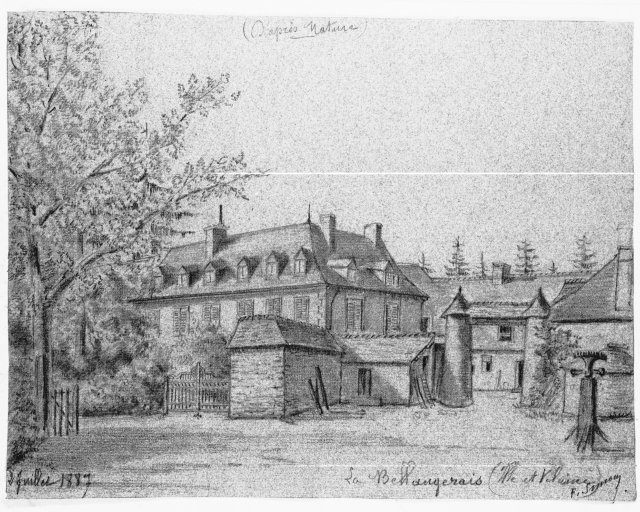

De l'ancien manoir de la Bellangerais, subsiste aujourd'hui le logis de retenue remontant aux premières années du 19e siècle. Ce dernier présente une forme en équerre, la branche qui revient vers l'est est terminée par un large pavillon carré construit dans les années 1930, à l´emplacement de l´ancienne métairie pour servir de deuxième habitation à la famille des propriétaires. La mitoyenneté immédiate encore perceptible de nos jours d'une maison de maître et d'une ferme ne fait que reprendre une réalité plus ancienne, clairement identifiable sur les deux cadastres du 19e siècle, ainsi que sur un dessin inédit du manoir daté de 1887, conservé au Musée de Bretagne.

Un acte de vente de 1668 décrit l´ensemble des bâtiments. Le logis principal qui occupe le côté ouest de la cour fait face alors à l´ancien accès du côté du grand chemin de la Motte-Brûlon. La métairie, en retour d´équerre ferme le côté nord de la cour ; sur le côté est, le long du grand chemin se trouvent les étables et des soues à porcs et près de l´angle sud-est le four et son fournil « en forme de hangeard ». A l´ouest et derrière le logis principal, une deuxième cour abrite le pressoir. Deux jardins complètent l´ensemble bâti, celui de la métairie derrière celle-ci, au nord, celui du logis principal, un vaste quadrilatère cerné de levées de terre et de douves s´y raccorde par la cour arrière. Cette configuration minutieusement représentée sur un plan terrier du domaine dessiné en 1778, assorti d´une légende copieuse, met en évidence la modestie du manoir, son peu d´ampleur par rapport à l´importance des jardins et des terres ainsi que l´immédiate mitoyenneté qu´il entretient avec sa métairie. On y distingue toutefois nettement, les accès séparés de la ferme et de la retenue, accessibles depuis un espace commun, une cour verte, au milieu de la quelle se trouve une mare et un four. Le jardin de la retenue comprend deux parties, l´une, petite, immédiatement proche de la maison est un parterre clos de murs sur trois de ses côtés avec dans l´angle sud-ouest une petite maison sans doute destinée au jardinier et dans son mur nord un puits mitoyen avec le jardin de la ferme. L´autre partie du jardin de la retenue est un vaste quadrilatère cerné de levées de terre et de douves.

L´acte de vente de 1668 décrit « la maison principale, construite de pierre, bois et terrasse (c´est-à-dire en pan de bois), couverte d´ardoise avec autre corps de logis y joignant de mesme construction et couverture [...] et à l´autre bout la métairie et logement du métayer qui consiste en un corps de logis de pareille construction, étables et granges avec une grande échelle bastis estant de terre bois et terrasse [...] ». L´emploi du pan de bois, explicitement mentionné dans l´acte du 17e siècle, se retrouve aujourd´hui dans la mise en oeuvre de l´étage de l´actuel logis, dont les colombages sont masqués par un enduit, elle est d´autre part confirmée par le dessin de 1887 qui représente, au delà du porche, l´ancienne métairie du manoir avec son étage en encorbellement.

Les choses changent dans les toutes premières années du 19e siècle. Le logis principal, sans doute jugé insuffisant et trop soumis à la promiscuité de la ferme est considérablement agrandi. Il est réorienté vers le sud, ouvre par une façade de cinq travées sur un des deux anciens bois de haute futaie transformé en pépinière et se termine à l´ouest par un pignon qui prend vue sur le grand jardin par deux travées de fenêtres. La mise en oeuvre des baies du rez-de-chaussée, en granite gris bleuté avec linteau à plates-bandes clavées, à rapprocher de celles de la maison de la grande Palestine, le jour d´imposte de la porte d´entée et le style très simple de la rampe d´escalier à barreaux strictement moulurés situe cette nouvelle construction vers 1800-1810. En fait c´est une véritable réorganisation de l´espace qui s´amorce. La parcelle à l´angle sud-est sert désormais d´avant-cour à celle de la ferme. Un étonnant portail à piles cylindriques formant pseudo tourelles surmontées de petits toits coniques marquant l'accès à cette deuxième cour. Leur forme, dont l'originalité a séduit le dessinateur de la fin du 19e, rappelle celles des piles contreforts d'angle calées contre le pignon est du manoir de Hautes-Chalais. Dont on sait également qu´elles n´étaient pas isolées mais associées à une troisième pile avec laquelle elles constituaient un portail d'accès pour la retenue (Les trois piles sont représentées sur le cadastre de 1842 pour les Hautes-Chalais). Devant la façade sud de la maison principale de La Bellangerais, entre la pépinière et un petit jardin, devait se trouver le même portail, si l´on en croit le plan de 1842. Toutefois, c´est toujours la cour de la ferme qui commande par son angle sud-ouest, l´accès à la maison principale. L´élégant portail à claire-voie de bois et ferronnerie, actuellement ouvert sur le chemin qui borde la propriété au sud est peut-être l´ancien portail de communication entre la cour de la ferme et celle de la retenue.

Sous le Second Empire, l´environnement de la demeure est fortement modifié. D´importants travaux sont alors réalisés pour le maire Le Bastard. Un mur de séparation en ligne oblique partant de l´angle sud-est de la maison principale jusqu´au chemin qui longe la propriété au sud, isole de façon hermétique le jardin et la cour de la ferme. Une serre est appuyée contre ce mur. L´ancien mur de clôture du jardin du côté du chemin au sud est détruit, probablement aussi le portail de bois et fer est alors remonté à son actuel emplacement. L´ancien parcellaire est partiellement modifié : le jardin de devant est agrandi à l´ouest pour se raccorder au grand jardin, et l´ensemble regroupé dans un espace unique, est entièrement redessiné dans le style paysager à l´anglaise introduit à Rennes par les frères Bulher dans les jardins du Thabor et de l´hôtel Oberthur, rue de Paris. Le pignon ouest de la maison principale ouvert au rez-de-chaussée permet depuis le salon de profiter largement de la vue sur ce nouveau jardin. Une grande serre avec bassin médian ferme le côté nord du nouveau parterre. Dans l´angle sud-ouest du parterre sud, une nouvelle construction en forme d´équerre aux angles abattus abrite le nouveau logement du jardinier et des remises pour les voitures. En même temps la plupart des dépendances de la ferme sont reconstruites en terre. C´est cet état de la propriété qui est représenté sur le dessin de 1887.

Les ultimes transformations remontent aux années 1930. Sur l´emplacement de l´ancienne métairie, une deuxième habitation est alors entièrement reconstruite sous la forme d´un pavillon carré à double exposition, à l´est du côté de la cour avec accès par une volée de marches et un hall, à l´ouest du côte du jardin sur lequel une vaste pièce de séjour ouvre largement par deux grandes portes fenêtres. Le dessin des deux façades d´un modernisme teinté de références régionales, l´emploi de larges lucarnes en bois à trois baies, portent la marque de l´architecte rennais. Au fond du grand jardin un cours de tennis.